Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Era stato lui, John Armleder, il protagonista della mostra con cui Massimo De Carlo, ancora nella sede di via Ventura a Lambrate, nel 2017 festeggiava il trentennale della sua fortunata galleria, diventata da tempo una potente e influentissima multinazionale dell’arte. Quella non era la prima e non sarebbe certo stata l’unica tappa di un viaggio che ha visto più volte il gallerista milanese e l’artista svizzero fianco a fianco nelle diverse sedi della galleria nel mondo, in mostre collettive e personali.

Dal 21 marzo all’11 maggio prossimo, il lavoro di John Armleder (nato nel 1948 a Ginevra, dove vive e lavora) occupa con una retrospettiva gli spazi d’autore della galleria di Milano, in Casa Corbellini-Wassermann (1934-1936, capolavoro di Piero Portaluppi, in viale Lombardia 17), con la personale «On ne fait pas ça», «questo non si fa», con la quale ancora una volta l’artista sfida le convenzioni del mondo dell’arte, seppure con la consueta dose d’ironia: a conferma, la famosa foto che lo immortala vestito con un completo formale ma con piccoli astici che fuoriescono dalle tasche o gli si posano sui capelli (lunghi, scriminatura centrale e coda, come usava nel ’68), come in un’evocazione irridente di Salvador Dalí e del suo «Lobster Telephone».

Perché chi, come lui, si è formato guardando a quell’insieme eterogeneo di «guastatori» che nei primi anni ’60 dava vita a «Fluxus», per poi fondare a sua volta nel 1969 con altri artisti dissidenti il gruppo ginevrino «Ecart» (scarto, deviazione), non potrebbe muoversi altrimenti, fedele sempre al convincimento che l’artista altro non sia che «un danno collaterale dell’arte».

A Milano vanno in scena suoi lavori degli anni tra il 1994 e il 2023, molti dei quali, come «Ciliata (FS)», 1994, in omaggio al «maestro» Marcel Duchamp, è un readymade vivente: vivente perché un copertone da trattore si trasforma in una fioriera, abitato com’è da piccoli, vivi fiori ornamentali.

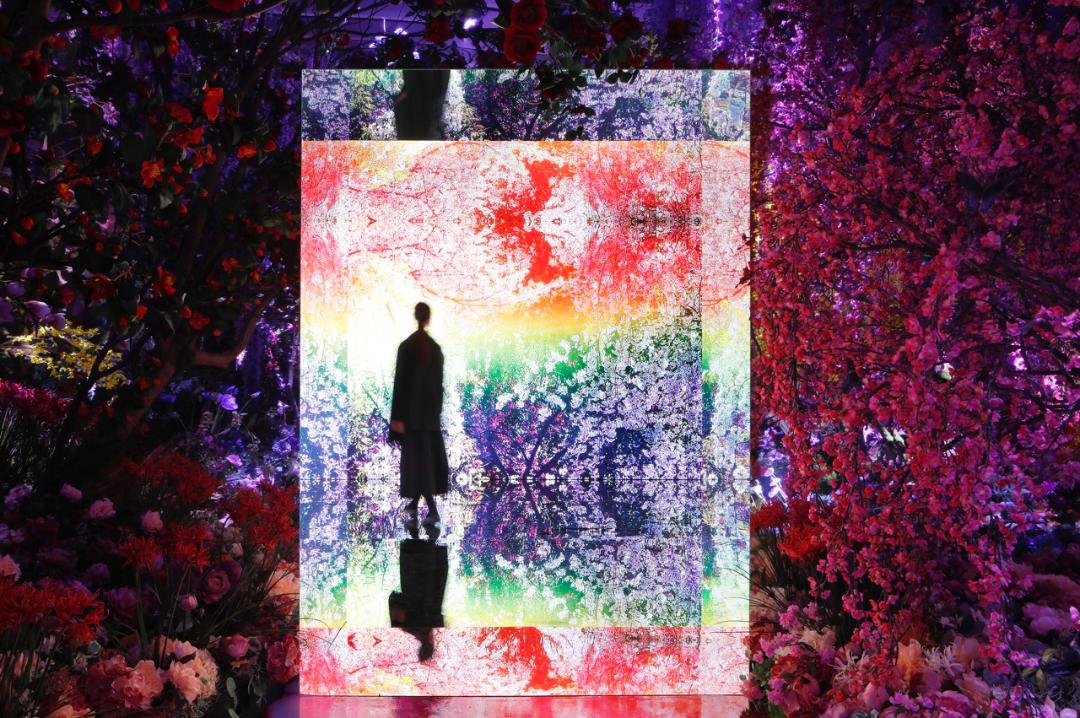

In altri casi l’«objet trouvé» è un sua grande tela precedente, come accade in «Old Potrero, 2023», dove un suo grande dipinto a bersaglio del 1985, investito dalle cascate di colori proprie dei suoi più recenti «pour painting», con uno sberleffo diventa altro da ciò che era, mimando queste opere a colata o a pozzanghera in cui sembra voler riattualizzare e reinventare, con materiali anche eterodossi, la gestualità dell’Action Painting americana. Oltre agli schizzi, non potevano mancare le sue sculture fatte di mobili assemblati, con cui «arreda» le stanze novecentiste di Casa Corbellini-Wassermann, affidando, com’è sua abitudine, all’osservatore il ruolo di interprete e di co-autore delle opere.

Altri articoli dell'autore

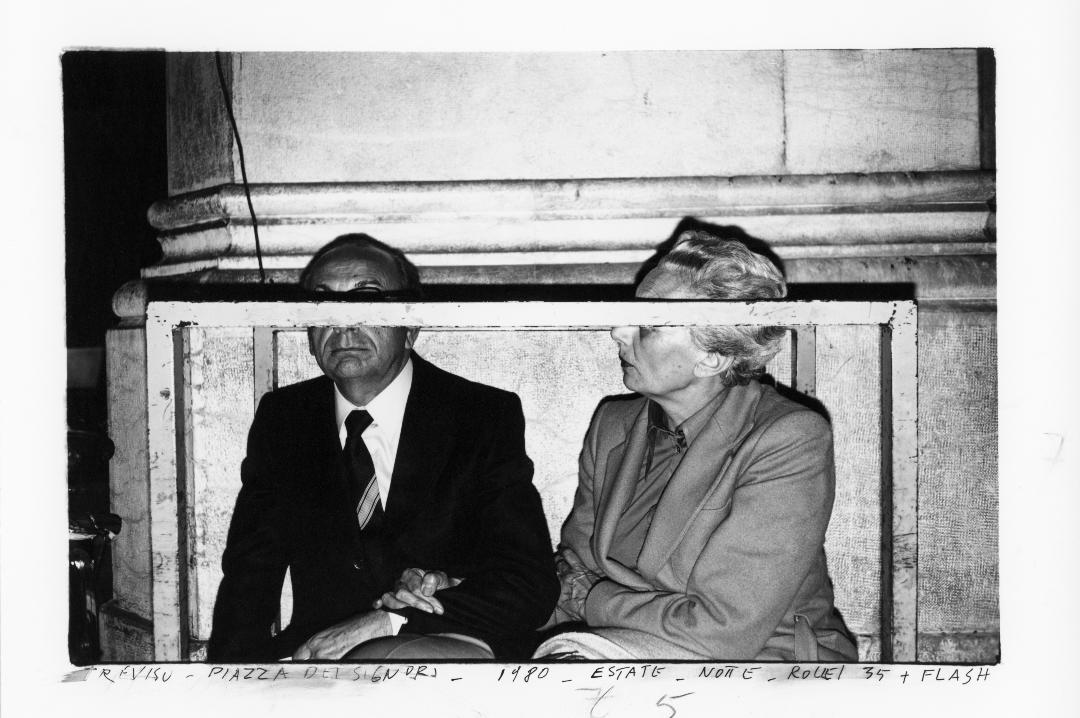

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese