Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessia De Michelis

Leggi i suoi articoliL’autonomia della sua ricerca e il fatto di essere un’artista donna, emancipata e indipendente rispetto al contesto socio-culturale dell’Italia novecentesca, hanno influito largamente sul percorso creativo e sulla ricezione da parte del mondo dell’arte di Bice Lazzari (1900-81). Il tardo riconoscimento internazionale è stato vissuto dall’artista con amarezza e disincanto; tuttavia, risiede forse proprio nel suo isolamento l’elemento determinante che le ha permesso di raggiungere la libertà che caratterizza i suoi lavori.

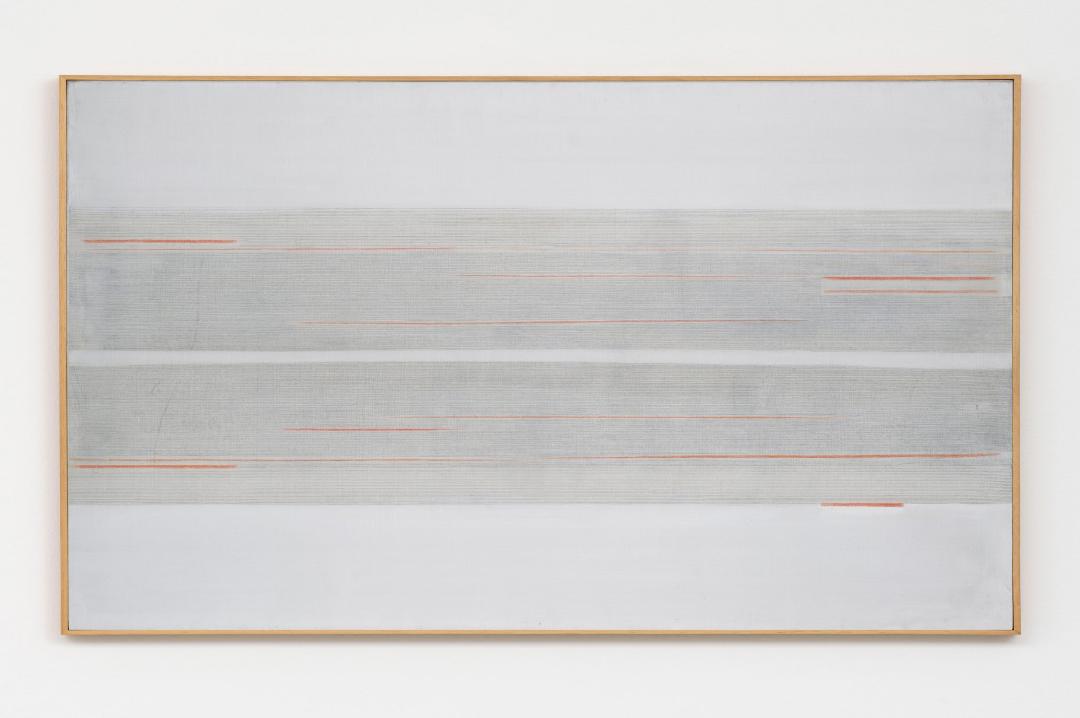

A Milano, kaufmann repetto dedica alla pioniera del modernismo la seconda personale, «Bice Lazzari. Un espandersi ai margini di labili confini selected works 1950-1975» (dal 2 aprile al 24 maggio). Organizzata in collaborazione con l’archivio dell’artista, la mostra testimonia la profondità di una ricerca negli ambiti dell’astrattismo e minimalismo.

Nata a Venezia, studia disegno e arti decorative all’Accademia, poiché le classi di pittura, e in particolare le lezioni di nudo, erano considerate inappropriate per le donne. Alla fine degli anni ’20, per cercare un’indipendenza economica, si dedica alle arti applicate, collaborando con importanti architetti per realizzare tappeti, tessuti, borse e stoffe. L’esperienza le offre l’occasione di sperimentare con disegni astratti e geometrici, ispirata alle avanguardie internazionali come Bauhaus e Suprematismo.

Alla fine della Seconda guerra mondiale e nel corso degli anni ’50 l’artista esplora il linguaggio postcubista, informale e l’astrazione geometrica. Trasferitasi poi a Roma ne frequenta la vivace scena artistica, ma rimane autonoma rispetto ai movimenti e gruppi che vi incontra. Alla pittura materica dei primi anni ’60 segue un rinnovamento radicale in cui colori e segni vengono usati per creare ritmi lineari e dialoghi lirici.

Anche grazie al passaggio alla pittura acrilica, lo stile astratto di Lazzari diviene ancora più minimalista e dai contorni sempre più netti. Il suo vocabolario visivo si distilla in raggruppamenti di linee rette su uno sfondo monocromatico e il ritmo delle sue composizioni racconta l’amore per la musica e la poesia. Nelle scritture segniche che caratterizzano le opere degli anni ’70 si avvicina a quella sintesi che definisce «minimo indispensabile», e che si traduce in composizioni colme di misurato e silenzioso rigore.

Kresiah Mukwazhi, opera dalla serie «Ndakangavara»

Contemporaneamente, la prima personale di Kresiah Mukwazhi (Zimbabwe, 1992), «Kresiah Mukwazhi. Ndakangavara» (dal 2 aprile al 24 maggio), dislocata nelle due sedi della galleria a Milano e New York, ruota attorno alle due nuove serie intitolate «Ndakangavara» e «Nyika irikure nezuva», nate dalla ricerca su temi di genere, sfruttamento e colonialismo, per riflettere in particolare sul potere dello sguardo patriarcale e sul corpo femminile nell’Africa contemporanea.

La mostra meneghina prende il nome da «Ndakangavara», espressione Shona, lingua bantu dello Zimbabwe («sto brillando», frase comune tra le donne vicine a Mukwazhi usata per descrivere un cambiamento positivo, un miglioramento della vita), che esplora le complessità dell’identità e del progresso, con attenzione al modo in cui le donne affrontano le aspettative sociali in un mondo che spesso le giudica. Recentemente è spesso associata alla pratica del «skin bleaching» (lo sbiancamento della pelle) e ai suoi effetti dannosi, motivo per cui «brillare» è passato dall’essere un’illuminazione spirituale e metafisica a un tentativo di sbiancamento del corpo per adattarsi agli standard di bellezza convenzionali importati dall’Occidente.

La cultura patriarcale, le tradizioni e i sistemi di credenze popolari hanno imposto un controllo sociale sui corpi delle donne, estendendosi anche al comportamento e al codice di abbigliamento. In Zimbabwe, l’esposizione della biancheria intima femminile, ad esempio, è considerata un tabù. Mukwazhi affronta questa narrazione misogina lavorando direttamente con questi oggetti caricandoli di significato: centinaia di reggiseni di seconda mano, spesso provenienti da donazioni benefiche e contrabbandati per essere rivenduti illegalmente nel suo paese, sono decostruiti dall’artista per poi essere cuciti e distesi su telai.

Nel corso della sua carriera, Kresiah Mukwazhi ha lottato per spezzare i tabù che incombono sulla sua terra attraverso video, performance e pittura. Il corpo femminile diventa, quindi, sia una condanna che porta con sé le cicatrici di abusi e sfruttamento, ma anche una potente benedizione che conduce verso l’emancipazione e l’autodeterminazione.