Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliSono 52 gli autoritratti realizzati da alcuni tra i più apprezzati fumettisti della scena italiana (da Altan a Zuzu) che, dopo l’anteprima al Lucca Comics & Games 2021, grazie alla donazione degli autori, entreranno permanentemente nelle Gallerie degli Uffizi per essere esposti nelle nuove sale dedicate agli autoritratti che apriranno nei prossimi mesi al primo piano del museo fiorentino. Un accordo che, secondo il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, «darà vita a grandi risultati e farà da apripista a tanti altri “crossover” fruttiferi di idee, creatività e spunti per il futuro».

La mostra «Fumetti nei musei. Gli autoritratti degli Uffizi», dedicata a Tuono Pettinato, scomparso lo scorso giugno, è curata da Mattia Morandi e Chiara Palmieri e rientra tra i progetti realizzati nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra gli Uffizi e il festival toscano, per favorire lo sviluppo e la promozione del fumetto in Italia e all’estero. In più, ogni anno, il «Maestro del Fumetto», incoronato durante il festival, arricchirà ulteriormente la collezione di autoritratti più celebre al mondo, accanto a protagonisti dal Rinascimento a oggi, da Andrea Del Sarto a Velázquez passando per Bernini, Canova, Lega, Van Dyck e molti altri.

Ne parliamo con Mattia Morandi, 46 anni, che alla promozione del fumetto italiano ha dedicato un lungo impegno, anche nell’ambito della sua attività di capo Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero della Cultura.

Com’è nata la sua passione per il fumetto?

Ho un legame con il fumetto sin da piccolo, mio padre aveva il mitico numero uno di «Topolino». Amo leggerli, ma non mi sento un esperto. E poi, mi piace disegnare: probabilmente queste due passioni si sono man mano unite.

Quando è diventato anche un impegno professionale, nel Ministero?

L’idea di aprire un dialogo tra il mondo del fumetto e quello dei musei è nata nel 2017 dalla lettura di alcuni dati sul comportamento dei visitatori delle principali collezioni d’arte statali. Ne emergeva una fotografia secondo cui i ragazzi, una volta finito il ciclo scolastico, interrompevano il rapporto con le istituzioni museali, per poi riprenderlo (non sempre...) in età adulta. Un po’ come quello che accade con la lettura dei grandi classici della letteratura che, talvolta, viene vissuta dagli studenti come un’imposizione e non come un piacere. Per questo abbiamo pensato a un progetto che avesse l’obiettivo di far scoccare una scintilla nei ragazzi e cambiare la percezione dei musei: non luoghi in cui si «deve» andare, ma luoghi vivi dove possono accadere storie inaspettate. È nata così una collana di fumetti (che il Ministero ha realizzato insieme alla casa editrice Coconino Press Fandango e con la collaborazione di Ales) dove il museo è in primo luogo il set in cui i fumettisti hanno potuto ambientare le proprie storie con la massima libertà creativa. Abbiamo dato loro una sola condizione: prima di iniziare, i fumettisti dovevano visitare il museo a loro assegnato con le direttrici e i direttori. Molte storie sono nate proprio grazie a quel momento d’incontro.

Quanti volumi sono stati pubblicati?

La prima «stagione» di «Fumetti nei Musei» ha riguardato i 22 istituti autonomi della riforma Franceschini, dagli Uffizi a Pompei per intenderci. Sono poi seguiti altri 27 volumi dedicati ai musei meno frequentati dal grande pubblico come il Metauros di Gioia Tauro, il Museo Etrusco di Chiusi, Villa della Regina a Torino... più 2 dedicati all’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e all’Istituto Centrale per la Grafica. In tutto 51 albi per un vero e proprio «viaggio a fumetti» tra le collezioni d’arte e le architetture più belle al mondo.

Ci sarà una terza stagione?

Stiamo lavorando in queste settimane per ampliare ulteriormente la collana e farla «sbarcare» in Sicilia dove, sebbene le istituzioni museali siano affidate alle competenze regionali, vorremmo coinvolgere la rete degli archivi di Stato.

È riuscito a dedicarsi professionalmente anche ad altri suoi interessi?

Ho sempre guardato con curiosità al digitale per cui è stato molto interessante e appassionante lavorare negli anni dell’esplosione dei social network e vivere, nella quotidianità, i cambiamenti che questa vera e propria rivoluzione ha generato nella comunicazione pubblica e nell’organizzazione degli uffici stampa.

Come è arrivato a lavorare con il ministro Franceschini?

Il mio non è stato un percorso lineare. Dopo la laurea in Economia e un’esperienza di studio all’estero, ho lavorato nell’Authority del Comune di Roma che si occupa del controllo e della qualità dei servizi pubblici locali. Successivamente, ho lavorato alla Camera dei Deputati nell’Ufficio legislativo di diversi gruppi parlamentari, dalla Margherita al Pd, e in quell’occasione ho iniziato a occuparmi anche di comunicazione. La collaborazione con Franceschini è iniziata nel 2013, quando è stato nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento, ed è proseguita in tutti i 7 anni al Ministero alla Cultura (con l’interruzione di Alberto Bonisoli, ministro nel 2018-19, Ndr).

Che tipo di capo è il ministro?

Dario Franceschini è un politico fortemente attento alla comunicazione, con lui si lavora davvero bene: ha grande rispetto per questo settore, è un capo esigente ma anche molto comprensivo.

Com’è una sua giornata tipo?

In realtà non esiste una giornata tipo. Di sicuro si inizia molto presto con la lettura della rassegna stampa, che è fondamentale per capire in che verso si andrà e come si è lavorato il giorno prima. Negli ultimi anni poi, come dicevo, il digitale è divenuto centrale, per cui una parte importante della giornata è dedicata all’ideazione di campagne di comunicazione e alla produzione dei contenuti, dai video alle immagini. E qui il confronto con chi si occupa di grafica e animazione è praticamente costante. L’Ufficio Stampa del Ministero è diventato un vero e proprio «ufficio comunicazione», come previsto dalla recente riorganizzazione del Ministero, e questo comporta un grande impegno nel coordinamento e supporto ai diversi istituti.

Con chi si rapporta ogni giorno?

Un po’ con tutte le figure apicali del Ministero, naturalmente con i giornalisti e con la rete dei promotori della comunicazione. Con loro condividiamo tante delle nostre attività e cerchiamo di armonizzare le uscite. Penso che una comunicazione efficace debba prima di tutto essere bella e ordinata e, sebbene ogni campagna sia di volta in volta contraddistinta da una diversa creatività, è necessario seguire alcune regole e valorizzare le attività che svolgono gli istituti per non schiacciarne le peculiarità che sono invece la loro forza.

Da chi è costituita la squadra dell’Ufficio Stampa?

Siamo perlopiù giornalisti, iscritti all’Ordine come previsto dalla legge. D’altra parte il nostro approccio va proprio in questa direzione, senza strumentalizzazioni, nel pieno dettato deontologico per una corretta e puntuale informazione. Ma da tempo abbiamo allargato a figure professionali su cui si dovrà puntare sempre più, in ambiti come i social, il digitale, il project management. Tutte professioni che non sono presenti, oggi, in pianta stabile nella Pubblica amministrazione, ma che sono fondamentali.

Qual è stato il momento più appassionante e gratificante?

L’ingresso degli autoritratti degli autori di «Fumetti nei Musei» nella collezione degli Uffizi è sicuramente tra questi. Così come tutti i momenti legati alla trasformazione di quel progetto: il premio come migliore iniziativa editoriale del Lucca Comics & Games; le diverse mostre, compresa quella attualmente in corso al Santuario dell’Ercole vincitore a Villa d’Este a Tivoli; lo sbarco negli Istituti italiani di Cultura nel mondo grazie all’interessamento del Ministero degli Esteri, che ha voluto il progetto tra le iniziative per la promozione della lingua italiana; la serie web di minidocumentari; il «Fondo fumetto» dell’Istituto Centrale della Grafica; e infine il riconoscimento da parte di una delle massime istituzioni museali al mondo come gli Uffizi. Attorno a «Fumetti nei Musei» si è sempre creato un clima positivo e questo è stato possibile perché è un progetto collettivo che vede coinvolte tante persone che lavorano con passione.

E oltre ai fumetti?

È stato molto gratificante aver potuto partecipare professionalmente ai grandi eventi internazionali come il G20 della Cultura di quest’estate, il G7 Cultura del 2017, la riunione dei ministri della Cultura per l’Expo Milano del 2015, il semestre di presidenza europea. Tutte occasioni in cui il mio ufficio ha lavorato insieme alla rete diplomatica e al cerimoniale di Stato per definire le location, ideare gli allestimenti e curare la proiezione esterna degli eventi. Anche questo è un ambito del mio lavoro che trovo davvero interessante.

Un incontro che l’ha colpita?

Sicuramente quello con David Gilmour, quando venne al Ministero prima di esibirsi nell’anfiteatro di Pompei che il ministro Franceschini aveva offerto ai Pink Floyd come sede di una reunion (che poi non c’è stata) e che mi auguro l’anno prossimo possa divenire nuovamente il palco da dove i Pink Floyd potranno celebrare il 50mo anniversario del film «Live at Pompei».

Quale invece il momento più complesso?

Forse la fase iniziale della riforma del Ministero, quando tutti sembravano polarizzati, chi a favore chi contro, quasi a livello personale.

A che cosa sta lavorando ora?

In queste settimane stiamo lavorando alle campagne di comunicazione per invitare gli italiani a ritornare nei luoghi della cultura con il green pass e in sicurezza. Abbiamo iniziato con quella per il cinema, insieme ad Anica, Cinecittà e alle associazioni degli esercenti cinematografici, e ora stiamo collaborando con Agis per realizzare una nuova campagna a favore della ripartenza del teatro e dello spettacolo dal vivo.

Mattia Morandi

Una veduta della mostra «Fumetti nei musei. Gli autoritratti degli Uffizi», Uffizi, Firenze, 2021

Altri articoli dell'autore

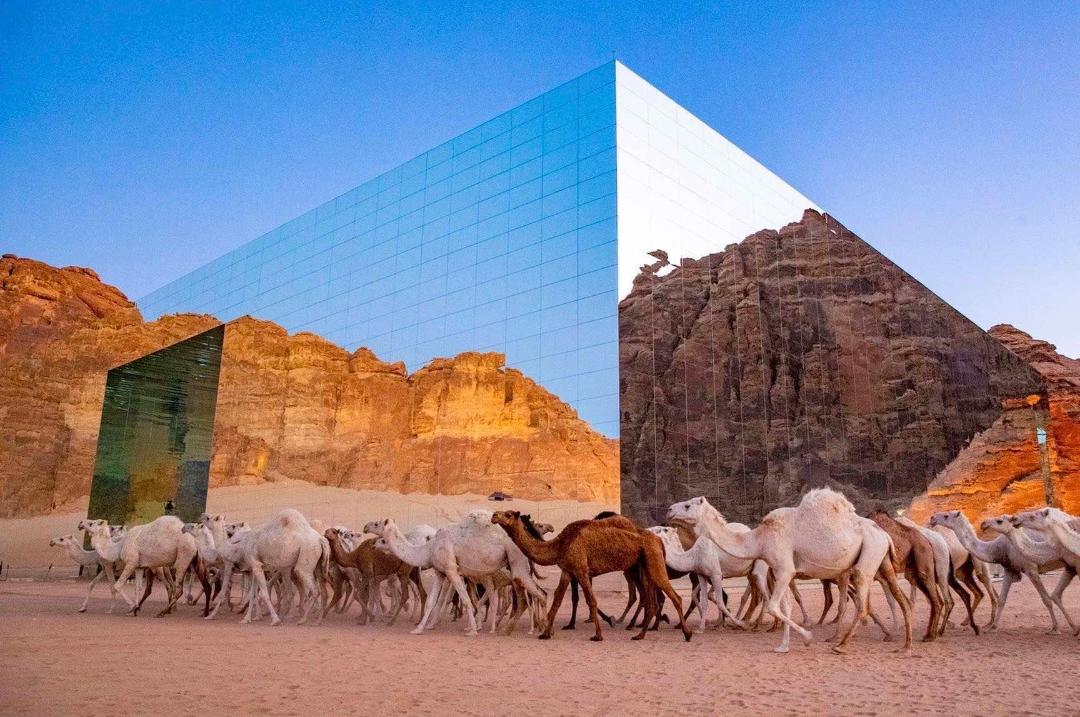

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre