Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

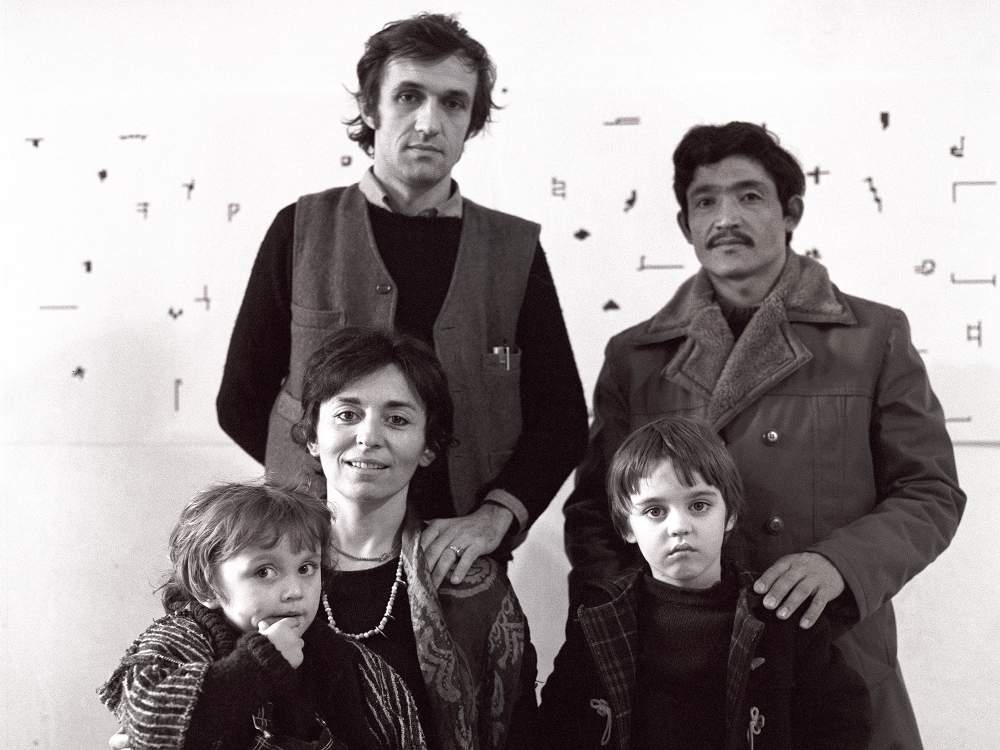

Non si contano le volte in cui la parola «famiglia» ricorre nel memoir di Salman Ali appena pubblicato da Forma. L’autore non allude, però, alla famiglia in cui era nato, nelle campagne dell’Afghanistan, bensì alla famiglia formata da Alighiero Boetti («Capo»), Annemarie Sauzeau («mamma»), Matteo Boetti («figlio di Capo»), Agata Boetti («Agatina») e da lui stesso: con loro, infatti, dal 1973, Salman Ali si trasferì a Roma e da loro fu accolto così affettuosamente da entrare a far parte della famiglia.

Era lui a occuparsi dei bambini, piccolissimi (come molti anni dopo avrebbe fatto con Giordano, figlio della seconda moglie, Caterina Raganelli); lui a cucinare per loro il riso kabuli, ad accogliere gli amici della coppia e, quando ebbe imparato un po’ d’italiano, era lui a occuparsi anche del conto in banca, su cui aveva la firma. E lui avrebbe accompagnato Boetti fino alla fine, aiutandolo quando pativa gli effetti della droga («le porcherie»): «Quando stava male, io sapevo cosa fare. Me ne occupavo da solo. Non riguardava nessun’altro [sic]»), e assistendolo dopo l’incidente stradale del 1982.

Poi, nel 1990, fu lui, con Laura Cherubini, a ritirare a Venezia il Gran Premio dalle mani di Giulio Andreotti: «Forse Andreotti ha pensato che io ero Boetti!», commenta ora sornione. Per Alighiero Boetti (1940-94), un vero alter ego. «Forse con nessun altro Alighiero Boetti ha trascorso tanto tempo quanto con Salman Ali», commenta Michele Casamonti, patron della galleria Tornabuoni a Milano, che ha dato alle stampe il piccolo, candido e commovente libro di memorie di Ali, e che dal 14 settembre al 14 ottobre presenta nella mostra «SALMANALIGHIERO BOETTI» la collezione privata di Salman Ali, frutto dei doni preziosi di Boetti, insieme ai tappeti dello stesso Ali e a un gran numero di fotografie (in gran parte inedite, molte scattate da Giorgio Colombo o Ugo Mulas), che testimoniano il loro legame strettissimo.

«Non era né un assistente di studio, né il maggiordomo, né un semplice amico, continua Casamonti, ma una figura trasversale che per 23 anni ha accompagnato la vita di Boetti. Il legame di grande rispetto di Salman Ali per Boetti, e di Boetti per Ali, sfugge alle categorie dell’Occidente. Lui ha scelto di dedicare la sua vita a “Capo”, che chiama ancora così». Si erano conosciuti all’One Hotel, l’albergo che Boetti aveva aperto a Kabul, dove Ali, giovanissimo, era stato assunto per servire il tè. Poi era nato un rapporto di tale fiducia che l’artista gli aveva chiesto di seguirlo a Roma. E Salman Ali si era affidato totalmente a lui.

Di questo rapporto umano, la mostra e l’autobiografia di Salman Ali sono documenti inoppugnabili, ma il piccolo volume, dall’italiano ricco ma talora, ovviamente, approssimativo (lasciato volutamente com’è), è anche una preziosa testimonianza di tanti aspetti meno noti del lavoro di Boetti. Come quando Ali racconta dei rapporti con le ricamatrici afgane, gestiti prima dal direttore dell’One Hotel poi da lui stesso.

A loro Boetti, per le sue celebri «Mappe», affidava i disegni di planisferi colorati a pennarello in cui indicava i confini e i colori da assegnare a ogni Paese e alle loro bandiere, così come i disegni con i colori delle lettere per i piccoli ricami quadrati. E spiegava ad Ali che «come nell’Islam puoi pagare qualcuno per andare al tuo posto alla Mecca [...] la stessa cosa era per le sue opere! Puoi pagare qualcuno per farle al tuo posto!». Fu Ali a suggerirgli di non vincolare ogni lettera a un colore, «perché c’era troppo spreco (di filato)», e in seguito fu lui a mostrargli, con qualche timore, la grande «Mappa» in cui le ricamatrici, non essendoci alcuna indicazione, per il mare avevano usato il rosa: «Alighiero ha fatto una faccia strana. Era stupito e poi anche contento. Lui non ci avrebbe mai pensato! La Mappa era bella così!».

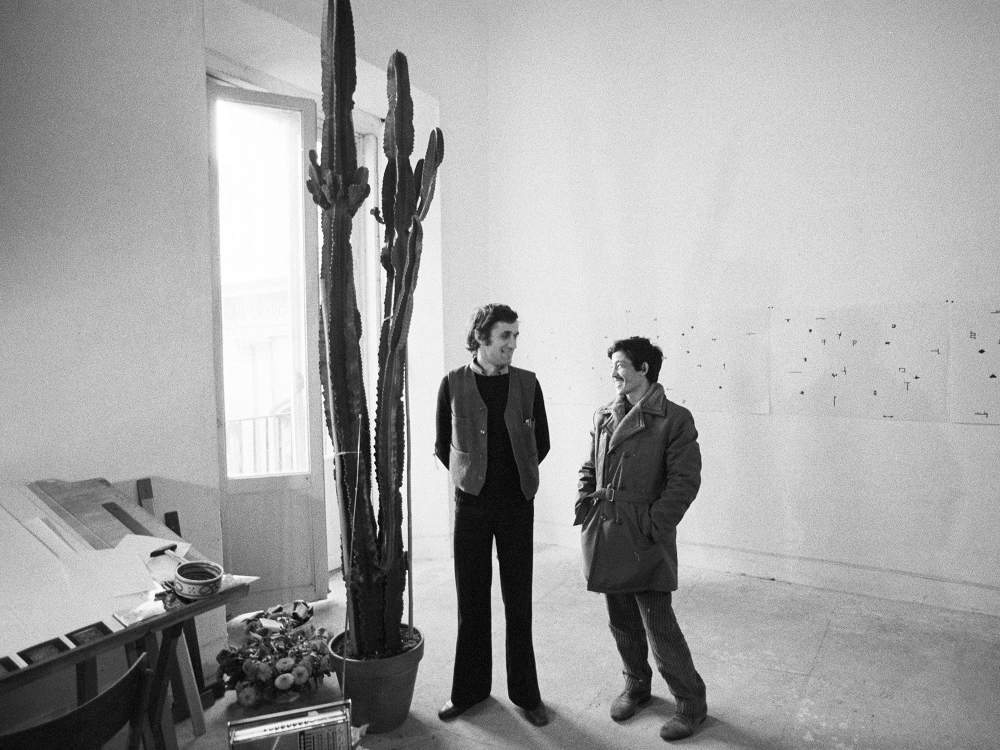

Grazie alle parole di Ali, e alle fotografie che li ritraggono insieme, si può entrare nelle case dei Boetti: la prima, in via del Moro, a Trastevere, in cui lui arrivò nel 1973, appena dopo il loro trasferimento da Torino. Troppo piccola però. Fu Bruno Corà a trovargli, a pochi passi, quella grandissima di piazza di Santa Maria in Trastevere, nel cui studio sottostante «si poteva andare in motorino» (c’è la foto). Seguirono la casa a Monteverde Vecchio e lo studio al Pantheon, con Alessandra Bonomo, dove «Capo ha ritrovato il sorriso» dopo che Annemarie l’aveva lasciato e dopo l’incidente stradale del 1982 («[quando lo vidi in ospedale] era tutto rotto e tutto ingessato. Non stava bene né con il corpo né con la testa»).

E poi le case a Romazzano vicino a Todi, e sopra Vernazza, alle Cinque Terre, drappeggiate anch’esse di tessuti afgani. In tutte arrivavano gli amici, che Ali cita con il solo nome: Achille (Bonito Oliva), Lauretta (Laura Cherubini), Gaia e Giorgio (Franchetti), Luigi (Ontani), Giulio (Paolini), Marco (Tirelli), Sol (LeWitt), Marilena e Lorenzo (Bonomo), Serena e Bobo (Andrea Marescalchi), Clino (Castelli). La migliore Roma dell’arte di allora.

Alighiero Boetti, Annemarie Sauzeau Boetti, Agata Boetti, Matteo Boetti con Salman Ali. Foto © Giorgio Colombo, Milano

Alighiero Boetti, «Mappa», 1990, ricamo su tessuto, 118x220 cm

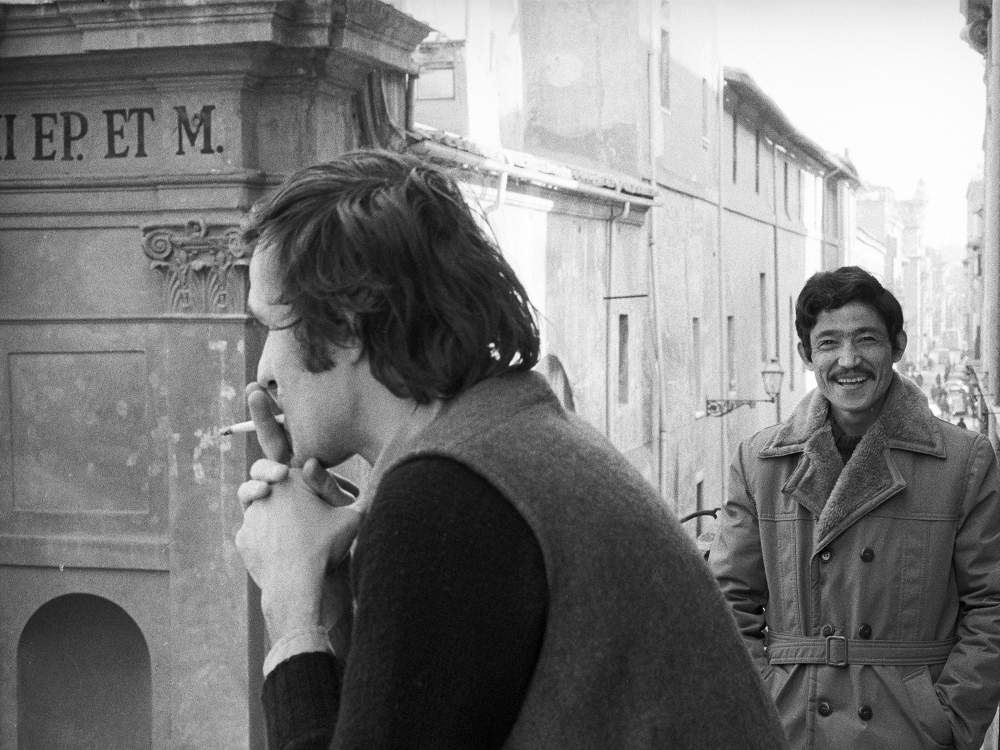

Alighiero Boetti e Salman Ali nello studio di Trastevere. Foto © Giorgio Colombo, Milano

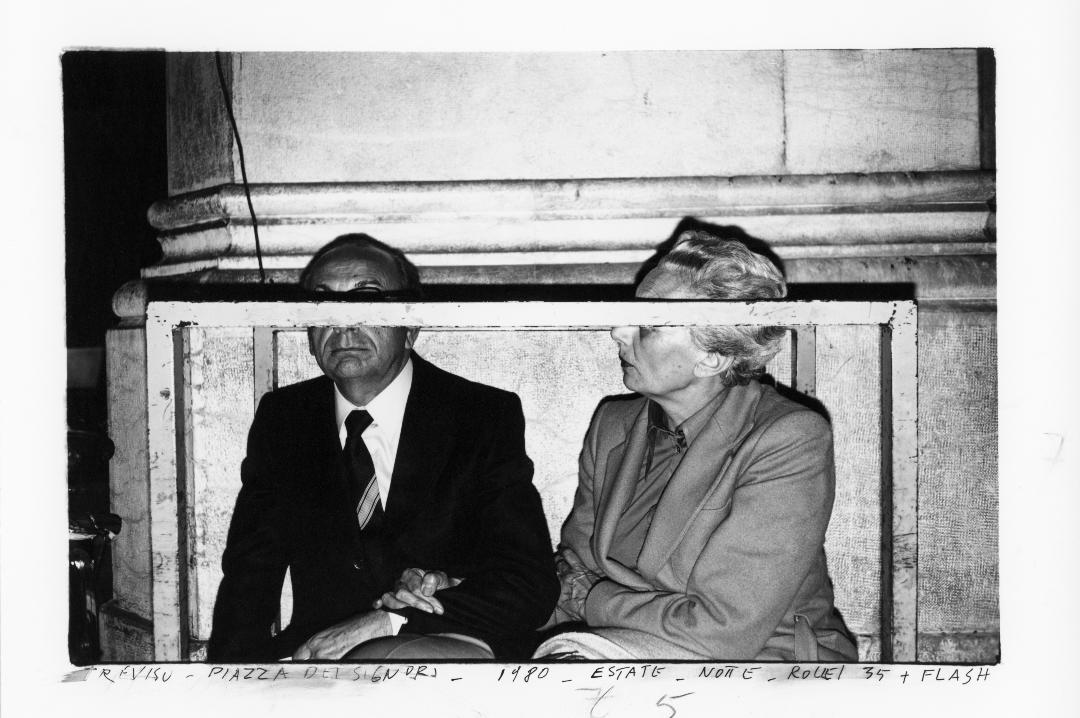

Alighiero Boetti e Salman Ali sul balcone dello studio. Foto © Giorgio Colombo, Milano

Altri articoli dell'autore

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

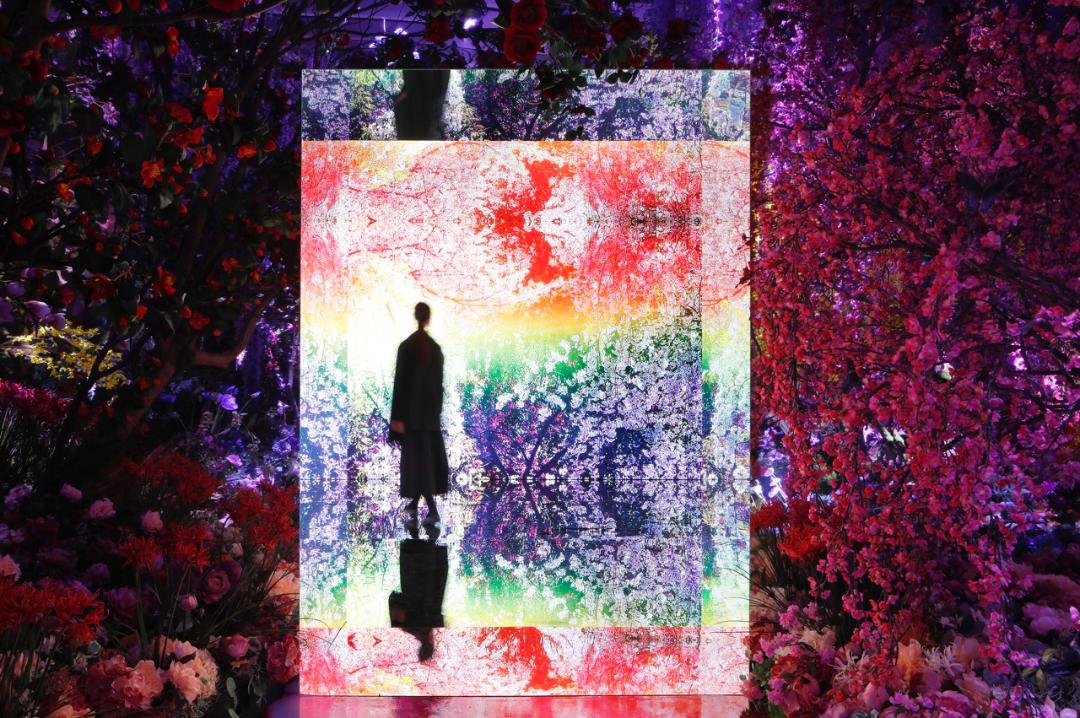

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese