Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giovanni Pellinghelli del Monticello

Leggi i suoi articoliCremona. Dal 21 novembre al 6 marzo 2016, Cremona propone nelle due sedi del Museo Archeologico San Lorenzo e del Museo del Violino la mostra «1937. La Vittoria Alata e le celebrazioni Stradivariane» che ripercorre le vicende sia delle celebrazioni del 1937 per il bicentenario della morte di Antonio Stradivari e la produzione di eccellenza di liuteria realizzata in quell’occasione sia, in parallelo, la complicata per non dire misteriosa vicenda della Vittoria Alata di Calvatone (località del Cremonese) scultura in bronzo dorato del II secolo d.C. di cui fu realizzata una copia nello stesso materiale donata alla città mentre la versione in gesso veniva contemporaneamente esposta nella «Mostra augustea della Romanità» a Roma, al Palazzo delle Esposizioni dal 23 settembre 1937 al 4 novembre 1938.

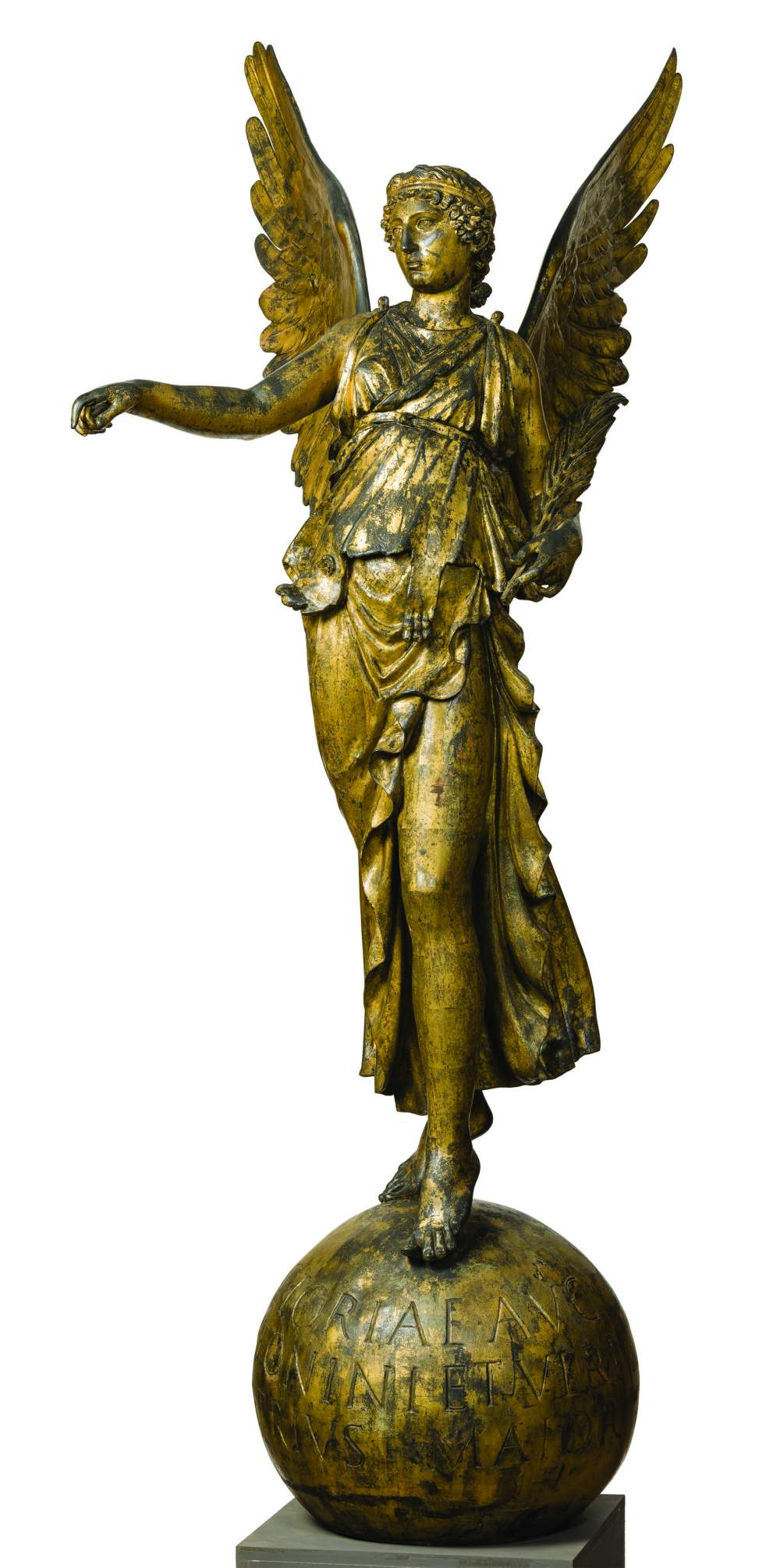

La scultura raffigura una Vittoria Alata che si leva in volo sul globo terracqueo e, grazie all’iscrizione dedicatoria agli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, è databile fra il 161 e il 169 d.C. Fu rinvenuta nel 1836 in provincia di Cremona a Calvatone, nome moderno di «Bedriacum», vicus romano sulla via Postumia.

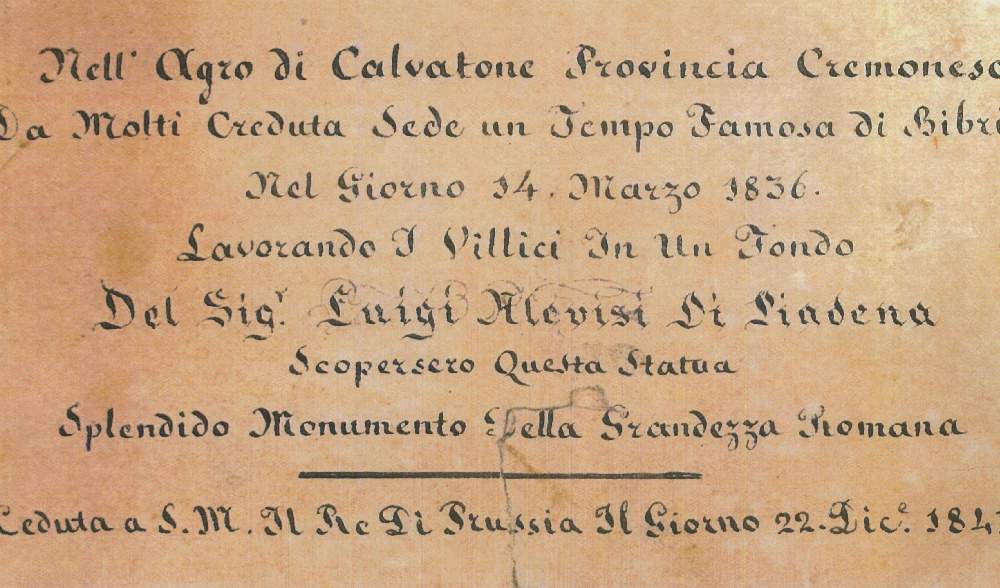

Esposta dal Governo austriaco a Brera nel maggio 1837, nel 1841 fu acquistata dal re di Prussia Federico Guglielmo IV che successivamente l’espose a Berlino nella galleria che collegava l'Altes al Neues Museum.

La Vittoria Alata di Calvatone resta ancora oggi oggetto di studio a causa delle complicate vicende, non ancora completamente chiarite, relative alla sorte dell’originale, del quale non si sono più avute notizie certe dopo i bombardamenti su Berlino alla fine della seconda guerra mondiale e alla vicende del patrimonio artistico accumulato dai nazisti.

A Berlino fu realizzato un calco in gesso, tuttora esistente, prima del 1939 mentre la statua originale fu poi esposta in una sala dell’Altes Museum.

In occasione del bimillenario della nascita dell’imperatore Augusto, fu organizzata a Roma al Palazzo delle Esposizioni dal 23 settembre 1937 al 4 novembre 1938, la «Mostra augustea della Romanità», destinata a celebrare la grandezza dell’antica Roma come modello per l’Italia fascista. Per quella occasione, il museo berlinese inviò a Roma un calco in gesso della Vittoria Alata, tuttora presente nel Museo della Civiltà Romana all’Eur, mentre l’amministrazione cremonese fece realizzare un’altra versione in bronzo dorato.

Durante la guerra, la Vittoria Alata di Calvatone venne posta in sicurezza nei locali della Neue Reichsmünze (la Zecca di Stato) insieme ad altri celebri bronzi (esistono tuttora negli archivi del Museo di Berlino le liste che documentano la sua evacuazione e collocazione in questo edificio oggi non più esistente). Tuttavia, le vicende belliche fecero sì che, nell'estate del 1945, l'Armata Rossa confiscasse oltre un milione e mezzo di opere dei musei di Berlino, Dresda, Lipsia e altre città tedesche e le trasferisse nell'Unione Sovietica come bottino di guerra, contrariamente ai dettami del Diritto Internazionale. Tra le opere comprese nel «bottino» si trovavano anche alcune di quelle sculture bronzee appunto conservate nella Reichsmünze. Parte notevole delle opere sottratte dalle truppe sovietiche fu restituita dall'Unione Sovietica alla Germania Orientale nel 1958, mentre altre non furono né sono state in seguito mai restituite e di molte si sono perse le tracce, tanto più che di quelle opere l'Unione Sovietica e in seguito la Russia non ha mai dato informazioni ufficiali.

La copia di Cremona è esposta oggi, in occasione della mostra, al Museo Archeologico, in un nuovo allestimento temporaneo che illustra le intricate vicende della statua dalla sua scoperta ad oggi, mettendo in evidenza tutte le informazioni disponibili in relazione al destino dell’originale, che resta a tutt’oggi misterioso. Infatti, le alternative possibili sulla sorte della statua originale sono su tre ipotesi: in primo luogo che l'originale non sia stato mai trasferito in Russia ma che invece fosse già andato distrutto durante bombardamenti degli ultimi giorni di guerra a Berlino, come accadde anche ad altre opere dell’Altes Museum.

Seconda ipotesi è che l'originale sia stato trafugato da altri e che possa anche riapparire nel futuro, come accade ripetutamente per varie tipologie di opere d’arte, dai quadri alla statuaria antica appunto, che furono soggette negli anni 1940 alle razzie naziste.

Terza ipotesi ed effettivamente la più verosimile è che l'originale sia stato trasferito in Russia nel 1945 e volutamente non restituito nel 1958. In questo caso, potrebbe o essere esposto al Puškin e dichiarato un calco, oppure essere conservato in deposito insieme ad altre opere.

Proprio questa ipotesi potrebbe chiarire il «mistero» del perché nella primavera del 1970 il settimanale «Epoca» pubblicò un servizio sui tesori dei musei russi in cui appariva un’immagine di una sala del Museo Puškin con al centro, unico pezzo esposto, la Vittoria Alata di Calvatone attorniata da una vera folla di visitatori, attenzione sia espositiva sia di pubblico esagerata per una semplice copia. Da allora le autorità competenti (Soprintendenza Archeologica e Ministero Beni culturali) iniziarono a tempestare gli omologhi sovietici per ottenere delucidazioni e perfino la restituzione. Si era ancora in piena Guerra Fredda da spy stories di John Le Carré e a stento si ottennero rare quanto vaghe risposte che solo di copia ottocentesca si trattava, copia della quale tuttavia nei registri prussiani (e perciò ipso facto inappuntabili) non si trova traccia.

Poi la storia prese corsi più irruenti e il problema cadde nel dimenticatoio. Tuttavia, all’analisi odierna tutto induce a pensare che l’originale della Vittoria Alata di Calvatone si trovi davvero al Museo Puškin e lì resterà, non avendo certo il museo o men che meno il Governo russo intenzione alcuna di restituirla.

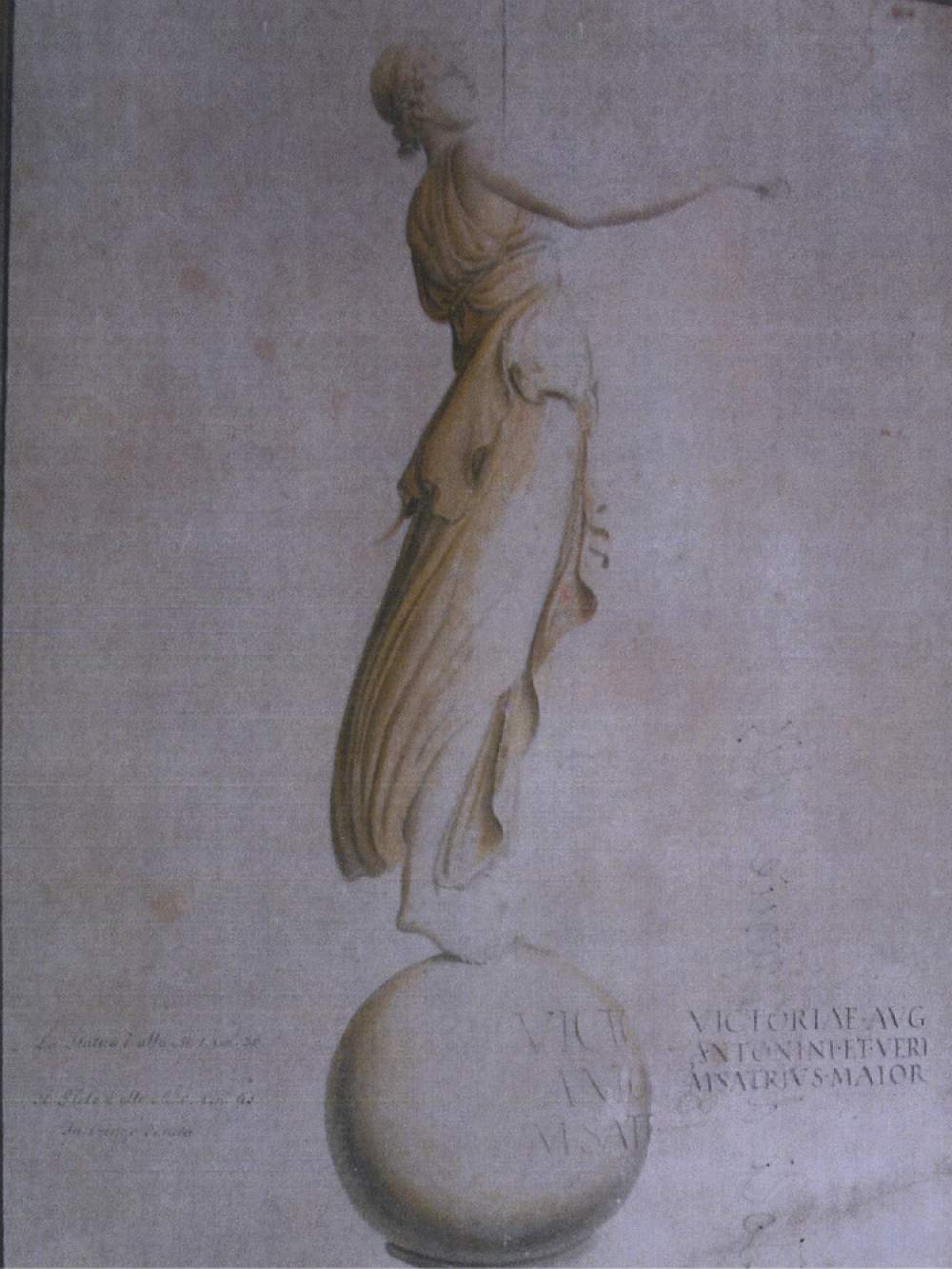

Ma non ci si ferma qui. Ad allargare il numero degli interrogativi e a diversificarli, nel gennaio 2015 emergono dagli archivi della famiglia Alovisi di Piadena, nel cui fondo era stato scoperta la statua, documenti che affermano che di Vittoria sì si tratta ma non alata: una Nike Aptera, come dimostrato dall’acquarello (di buona fattura e stile quasi alla Felice Giani) allegato alla documentazione che riferisce la vendita al re di Prussia. Si presume che il signor Luigi Alovisi, proprietario del fondo e a quell’epoca 46enne sia fonte attendibile (le ali non sono dettaglio trascurabile su cui si possano nutrire dubbi o dimenticanze) e quindi si pone un nuovo interrogativo: se, come appare a questo punto verosimile e coerente con i restauri «integrativi» ottocenteschi, le ali furono aggiunte in un’ansia di perfezionismo iconologico, quando avvenne l’integrazione? Dall’acquarello Alovisi sembrerebbe che a Milano e fino al 1841 la Vittoria rimanesse Aptera e impedita a volare, d’altra parte negli archivi dell’Altes Museum di Berlino, come si è detto fonte di norma più che attendibile, non si trova traccia di tale restauro.

Se da una parte appare quindi ipotizzabile che la scenografica aggiunta sia dovuta a un desiderio del reale acquirente e che sia stata effettuata prima della donazione all’Altes Museum berlinese, dall’altra una curiosa coincidenza geografica indurrebbe a preferire l’ipotesi di un’aggiunta «padana». Una vicenda analoga ha subito infatti la Vittoria Alata di Brescia di cui, nell’occasione del restauro per la mostra del 2003, si scoprì non solo non essere un’opera romana bensì un originale ellenistico del 250 a.C. (di Rodi o di ambito alessandrino come indicano lo stile, il movimento e il drappeggio) rappresentante Afrodite e portato a Roma dall’Egitto nel 29 a.C. per volontà di Ottaviano. Anche questa Venere appare modificata nella struttura con l’aggiunta, di molto posteriore, delle ali. Gli studi e il restauro inducono a dare per certo che da Roma la statua, ancora Afrodite, sia stata inviata a Brixia (Brescia) dopo la vittoria nel 69 d.C. di Vespasiano su Vitellio proprio a Bedriacum/Calvatone, venendo trasformata in Vittoria Alata a esplicita celebrazione dell’ascesa all’Impero del primo Augusto della Casa dei Flavii.

Questa coincidenza locale avallerebbe quindi per la Vittoria Alata di Calvatone l’ipotesi di un’aggiunta in Lombardia negli anni fra scoperta nel 1836 e vendita alla Prussia nel 1841.

La Vittoria Alata di Calvatone, bronzo dorato 161-169 d.C.

Acquarello della Nike Aptera

Documento dal Fondo Alovisi confermante la vendita al re di Prussia a fine 1841

Altri articoli dell'autore

Con tavole rinascimentali, pergamene e rotoli miniati, manufatti storici e installazioni interattive il Meis illustra la figura biblica della regina moglie di Assuero e la festa di Purim fra storia, tradizione, arte e attualità

Alle Scuderie del Quirinale un’ampia mostra esplora per la prima volta le relazioni tra Roma caput Mundi del Seicento e gli universi culturali di Africa, Americhe e Asia

I due disegni preparatori dei fratelli bolognesi, entrati nella collezione della National Gallery di Londra dal 1837, sono straordinariamente esposti al pubblico nonostante lo stato di conservazione delicato

Nel Museo di Santa Caterina a Treviso le diverse interpretazioni date all’immaginario emotivo e fideistico di Cristo e Maria Maddalena dal Duecento al Novecento