Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliGiorno 2

Il nucleo storico dei Padiglioni nazionali ai Giardini della Biennale, costruito sin dalla fine del XIX secolo, è il riflesso di equilibri geopolitici, confini e identità nazionali novecenteschi oggi messi profondamente in discussione dalle numerose e dovute rivendicazioni culturali nei confronti dell’Occidente, da guerre sempre più vicine alle porte dell’Europa e da un diffuso desiderio di cambiamento che il tema della Biennale coglie pienamente già nella scelta del tema e del titolo: «Stranieri Ovunque». I Padiglioni nazionali sono la perfetta cartina di tornasole di questa tendenza, ma sono anche il luogo ideale, in questi giorni di concentrazione mediatica internazionale, per attirare l’attenzione sulle guerre che dilaniano le terre a noi vicine. Ad accogliere i giornalisti il primo giorno di apertura è stata infatti una manifestazione di protesta pacifica di centinaia di attivisti pro-palestinesi che hanno simbolicamente «occupato» l’ingresso dei Padiglioni di Stati Uniti, Israele e Germania per denunciare il genocidio del popolo palestinese e chiedere le dimissioni del Governo Netanyahu. Al di là del contenuto della protesta, organizzata autonomamente dagli attivisti, colpisce come il sancta sanctorum dell’arte torni a essere un luogo di partecipazione attiva, concretizzando uno spirito colto appieno da molti dei Padiglioni nazionali, che in molti casi hanno colto l’occasione per aprirsi a una nuova identità nazionale, e in altri per condurre anche un’approfondita autocritica.

Succede, per esempio, con la Spagna, rappresentata dall’artista immigrata peruviano-spagnola Sandra Gamarra Heshiki. Il suo progetto, intitolato «Pinacoteca Migrante», è un capovolgimento del modo in cui operano e per centinaia di anni hanno operato i musei occidentali. Con il suo grande talento pittorico si appropria di secoli di arte spagnola mettendo in evidenza le lacune attraverso cui i conquistadores hanno restituito e tramandato le culture indigene all’Occidente e imposto la propria alle popolazioni autoctone. Paesaggi, nature, morte, illustrazioni scientifiche e botaniche di matrice illuminista sono state usate come strumento di «civilizzazione», insieme al cristianesimo, cancellando intere forme di organizzazioni sociali, politiche e religiose. In un’opera un feltro nero con alcuni frammenti di argilla lavorata ricopre un paesaggio esotico, che uno squarcio al centro lascia appena intravedere. Quel buio e quel nero sono la colpa con cui la Spagna fa i conti attraverso opere capaci di aprire una breccia sulla complessità di una necessaria operazione di decolonizzazione, che non può solo limitarsi a dare voce alle minoranze. Il rapporto tra uomo e natura è messo in discussione nella serie di disegni e dipinti del «Gabinetto dell’Estinzione», dove alcune rappresentazioni botaniche cui sono accostati gesti ancestrali rimettono in discussione il dialogo tra conoscenze razionalistiche e pratiche spirituali. In altri casi, invece, l’artista affronta la depredazione di interi territori, per esempio con la foglia d’oro che cancella bellissimi ecosistemi minuziosamente dipinti, il razzismo, denunciato disegnando persone di colore come materie prime o scolpendole nella forma di salvadanai, alludendo alla strumentalizzazione della religione cristiana e degli studi etnografici, naturalistici e scientifici.

Spagna

Spagna

Più di estetica e di superficie appare invece l’apertura degli Stati Uniti, rappresentati dall’artista di origini Cherokee, Jeffrey Gibson. La sua coloratissima reinterpretazione del Modernismo occidentale viene espletata attraverso l’uso di materiali artigianali tradizionali come fili e perline, figure totemiche e motivi tipici delle tribù indiane. Un monumento a culture dimenticate ed emarginate cui fanno eco varie scritte di rivendicazione dell’uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini americani, come la citazione del Civil Rights Act del 1866, insieme a canzoni, testi, danze e proverbi degli indiani Dakota. Il suo ipnotico lavoro include e fa emergere storie e tradizioni sconosciute ai più, Gibson colleziona ogni tipologia di lavori in perline realizzati dai nativi che reimpiega nelle proprie opere. «Ogni elemento è trattato amorevolmente e lasciato intatto nella forma originale. L’inclusione di questi oggetti è un gesto d’amore che crea un legame fisico e umano con il creatore e le sue tradizioni, ma anche un dialogo visivo all’interno della composizione», spiegano i curatori Kathleen Ash-Milby e Abigail Winograd. Il padiglione si chiude con un omaggio al matriarcato indigeno e al potere curativo dell’arte.

Stati Uniti

Stati Uniti

Ma la depredazione dell’Occidente non riguarda solo le popolazioni e i territori indigeni, riguarda anche e in larga misura l’ambiente dell’intero pianeta, della cui fragilità siamo oggi tutti consapevoli. A guardare in questa direzione è la Francia, con Julien Creuzet. Pluripremiato, franco-caraibico, classe 1986, è il primo artista di colore a rappresentare il Paese. Le sue grandi ed esili sculture che pendono dall’alto, realizzate in fili, cera, terracotta, acqua, i grandi schermi video alle pareti, le tinte color pastello e la luce calda che permea l’ambiente trasformano la mostra in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Ci si muove lentamente all’interno delle stanze, in modo fluido e senza direzioni, ci si sente leggeri, quasi fluttuanti, come i pesci e le creature del mare che attraversano gli schermi alle pareti. I fili aggrovigliati, alcuni relitti in cera impigliati nelle reti, dal macroscopico al microscopico, tutto si muove leggermente, come in una danza collettiva guidata dalle correnti e accompagnata da un dolce e rilassante canto in sottofondo. «Il movimento è presente fin dalla facciata dove danzano le statue dei continenti, liberate l’una dall’altra. Le storie passate e future dell’Atlantico si intrecciano con quelle del Mediterraneo e articolano una moltitudine di miti. Acque e cascate offuscano la nostra visione, hanno il potere di rivelare come di rendere invisibili. È un invito alla libertà di interpretazione, un luogo dove si può incontrare di tutto, ma anche ritrovarsi faccia a faccia con sé stessi», scrive l’artista.

Francia

Francia

Se la Francia ci riporta in una dimensione di ritorno alla natura, la Germania ci proietta invece in una dimensione distopica e postapocalittica. Yael Bartana ed Ersan Mondtag ci conducono al di là di una «soglia», «Thresholds», il titolo della mostra del più gettonato dei Padiglioni (in termini di coda). È la soglia del punto di non ritorno, la terra è ormai un enorme, arido, brullo e informe cumulo di materia inerte che si riversa all’estero dell’architettura del Padiglione. Al suo interno la colonizzazione dello spazio. Enormi stazioni spaziali che vagano nel cosmo senza riferimenti di tempo e di spazio, perché nel cosmo spazio e tempo non esistono. Cupole di vetro dove la vegetazione coltivata artificialmente è l’unica fonte di ossigeno e di vita possibile per nutrire l’umanità sopravvissuta a se stessa. Tutto è buio, cupo, ostile, anestetizzato, è la vita cui sono state recise le radici che l’hanno creata, come fiori in un vaso.

Germania

Germania

Un’umanità androgina e artificiale che si pone a una distanza siderale dal rapporto con le proprie origini, la terra e la figura della donna raccontata dal Padiglione del Libano e del Benin. Il mito di Europa è il tema scelto dalla libanese Mounira Al Solh per parlare della resilienza che accompagna le donne sin dall’antichità. Video, sculture in legno e in terracotta raccontano come le donne siano maltrattate dalla mitologia, dipinti, disegni e maschere in terracotta forniscono alle donne la consapevolezza e gli strumenti per sovvertire questa condizione. Ad accogliere i visitatori del Padiglione del Benin è una grande cupola circolare, simile a una capanna, la cui sommità ricorda la volta del cielo stellato. Un’opera da attraversare per respirare le origini, le abitudini e il rapporto con la terra e con il cielo che accompagna da millenni le tribù locali. Altri dipinti e sculture raccontano, poi, il ruolo centrale, quasi venerato della donna in queste microcomunità.

Libano

Benin

Ancora la terra è al centro, infine, del lavoro di Eimear Walshe per l’Irlanda. Una videoinstallazione multicanale ambientata in una scultura astratta di terra, un’opera geometrica che potrebbe essere sia in costruzione sia in demolizione. Il video racconta la costruzione di una rovina. La colonna sonora descrive uno sgombero ambientato nel 1943, la storia di un anziano in fin di vita costretto ad abbandonare la propria casa. «Realizzata all’ombra della crisi abitativa in corso, l’installazione “Romantic Ireland” diventa, a seconda dei casi, un cantiere di possibilità, un ring di lotta per gli antagonismi generazionali e di classe, uno spazio di amorevole cura e una struttura resa fredda rovina dalla condanna sociale dello sfratto», conclude la curatrice Sara Greavu.

Altri articoli dell'autore

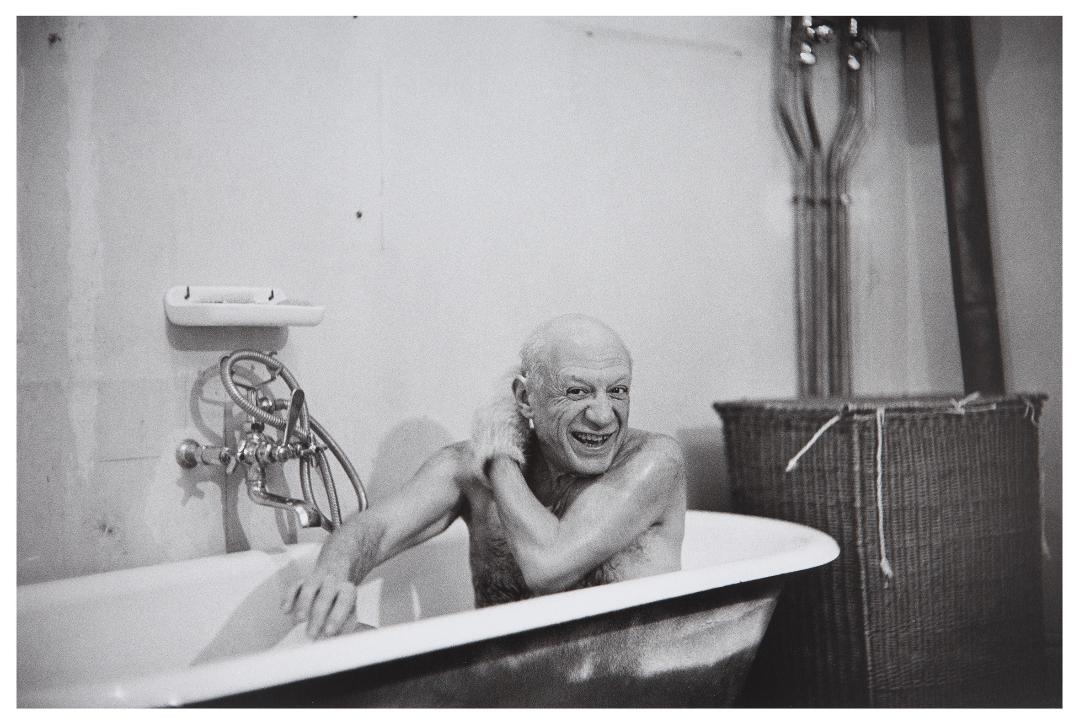

La Fondazione Federico II porta in Sicilia 84 opere e alcune rare fotografie dell’artista spagnolo più influente del XX secolo

Organizzato dall’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini e dalla Fondazione Lucio Fontana, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, un grande convegno internazionale presenta gli studi più recenti e le indagini inedite dedicate all’artista

Nella città dipinta, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, tanti appuntamenti natalizi tra concerti, mercatini, rievocazioni, mostre di presepi e molto altro ancora

Per il nuovo capitolo del programma espositivo del Comune di Santa Croce sull’Arno nell’ambito di «Toscanaincontemporanea2024», in mostra l’artista albanese classe 1991, in Italia dal 2009, con una serie di video, fotografie e installazioni e un’opera inedita realizzata con la comunità albanese della cittadina toscana