Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliKassel (Germania). Potrà mai esserci una Documenta finalmente «disimpegnata», sgravata cioè dalla politica e dal sociale? La risposta viene, anche, dallo Stadtmuseum (una delle 35 sedi di questa 14ma edizione di Documenta, aperta sino al 17 settembre), dove un cortometraggio di Hiwa K girato filmando il grande plastico di Kassel distrutta dai bombardamenti alleati conservato nello stesso museo è ancora abbastanza scioccante da costringere il visitatore a sedersi e non solo per stanchezza. Ma ora che alla seconda guerra mondiale è seguita la guerra planetaria diffusa e quotidiana (a proposito, né a Venezia né a Kassel si parla di Isis) e da quando, caduto il Muro, Kassel ha perso il suo ruolo simbolico di città di frontiera affacciata sul blocco sovietico, i direttori della mostra cercano significativamente di esportarla in più calde «terre dei fuochi»: Carolyn Christov-Bakargiev in Afghanistan; il suo successore, Adam Szimczyk, ha aperto la sua Documenta ad Atene, là dove le radici classiche della nostra civiltà sono state schiantate (peggio dell'occupazione turca) dalla finanza che «governa i governi» dei Paesi più ricchi, con la Germania di Angela Merkel in testa. Di qui il «risarcimento» culturale (come ai tempi di Arnold Bode, in fondo, l'«inventore» di Documenta nel 1955) che, bisogna pur dirlo, i greci li ha fatti un po' incazzare, vista l'accoglienza ricevuta dall'ouverture ateniese. Non basta: in programma, il prossimo anno, c'è la trasferta a Luanda, in Angola.

Due gemellaggi vistosamente celebrati a Kassel: il Partenone costruito con 25mila libri sulla piazza antistante il Fridericianum da Marta Minujín è vecchio di 34 anni, ma resterà inevitabilmente tra le opere più fotografate di questa Documenta, rischiando di fare la fine del ciclopico «Puppy» fiorito creato da Jeff Koons per il Guggenheim Bilbao. Lo stesso Fridericianum, tradizionale cuore della mostra tedesca, è stato interamente messo a disposizione della collezione EMST, il futuro Museo Nazionale di arte contemporanea di Atene. Szimczyk, infatti, sembra posseduto da un'ossessione: decentrare il più possibile la mostra, cancellandone il luogo più fortemente simbolico e lasciarsi colonizzare da quelli che nella vita reale sono colonizzati e magari pure «giugulati» dal potere economico. Un accorgimento importante, soprattutto ora che l'arte contemporanea è diventata una operazione finanziaria globale. Questa gratuita (nel senso che non costa nulla) correttezza politica trionfa anche in Königsplatz, con l'obelisco del nigeriano Olu Oguibe, un monumento contro la xenofobia nella piazza su cui sorgeva un albergo che rifiutò una stanza a Goethe perché questi ebbe la bizzarra idea di presentarsi parlando in francese.

Il decentramento imposto dal direttore, va detto, non manca di aspetti positivi, dal momento che fa scoprire al visitatore una città pressoché sconosciuta. E se la Biennale di Venezia è scandita nell'allestimento da nove «transpadiglioni» tematici, la Documenta di Szimczyk lo è dalle sedi e dalla loro funzione storica.

La Neue Galerie, aperta nel 1877, all'alba dell'imperialismo tedesco, conserva opere dall'Ottocento a oggi; gli artisti sono ora stati invitati a proporre lavori che parlino di storia o si misurino con il passato, anche a proposito di certi immortali scheletri nell'armadio. Tanto per dire, Piotr Uklanski riempie una parete con una serie fotografica di ritratti storici di «Real Nazis». Ci sono poi i ritratti (pittorici) di Marx, Lenin, Fidel Castro e Allende di Cecilia Vicuña, l'omaggio al pittore e scultore cubano Antonio Vidal, ovvero il Modernismo che incontra le sue origini, cioè l'arte etnica e i collage di Elizabeth Wild che ricordano i disegni per la moda di Sonia Delaunay e a questo punto l'ammicamento alla gran voga mercantile del passato prossimo sembra evidente. Ma poi una didascalia ci avverte che le mostruose sculture globiformi di Lina Szapoczikow sono una macrorappresentazione del tumore che l'ha uccisa e il registro sembra cambiare. La storia è anche quella individuale. Maria Eichhorn riflette sulle spoliazioni naziste ai danni degli ebrei ed erige un altro monumento di libri, stavolta composto dai volumi sottratti agli ebrei. Non manca la storia di Documenta stessa, con un omaggio al fondatore Arnold Bode che però, visto come dipingeva, fece bene a cambiare mestiere.

Documenta è in genere una mostra piuttosto triste e spesso un filo arrogante. A Kassel si fa rimpiangere l'illuminante «short guide» della Biennale di Venezia, che in poche righe ti spiega l'arcano di molte opere. Qui te la devi cavare con un assurdo (nel formato non tascabile) e generico «Map Booklet». Quanto al catalogo, pensato come un'agenda ordinata secondo date significative per gli artisti (che infatti non sono in ordine alfabetico), è ridicolmente di repertorio. Documenta è goffa quando tenta di essere meno pesante, come nel caso in cui Szimczyk trasforma la Documenta Halle in una sorta di auditorium, riempiendola di suoni: già nella Neue Galerie più volte il visitatore è sorpreso (financo mentre fa la pipì) dalla «Whispering Campaign» di Pope.L, nella quale l'autore sussura una sua cantilena dedicata al destino delle genti di diversi colori. Ma nella Documenta Halle si può godere del rumore della carta mossa dal vento nelle opere di Alvin Lucier, guardare i dipinti sonori di El Hadji Sy o assistere a un concerto di Guillermo Galindo suonato tramutando il relitto di un'imbarcazione recuperata all'isola di Lesbo in strumenti a percussione.

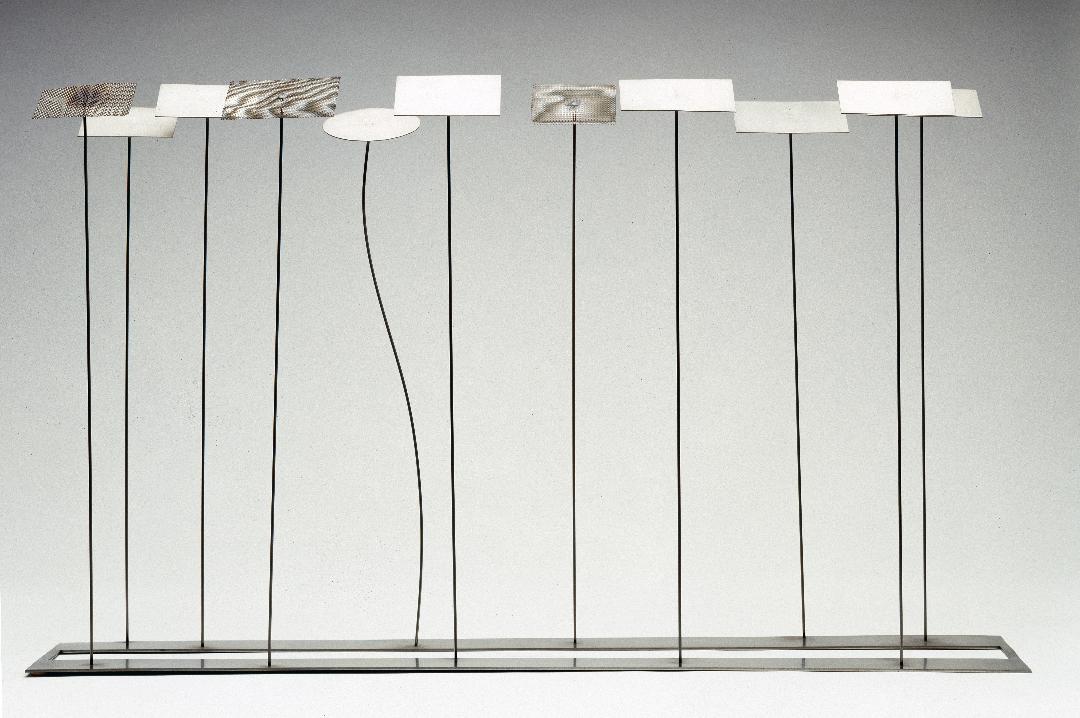

Il contenuto di altre sedi ne sottolinea con maggiore sforzo filologico le origini. Lo dimostra un itinerario di poche ore tra il Torwache e il Museum für Sepulkralkultur (sangue gotico non mente). I due corpi del Torwache sono quanto rimane di un palazzo di epoca napoleonica, in seguito caro ai nazisti e oggi contenente un monumento alle vittime di Auschwitz. Qui il tema è l'alternanza tra poteri diversi, ma anche il monumento come «Checkpoint»: così lo interpreta Ibrahim Mahama, che lo ha ricoperto, come un Burri folgorato da Christo, di sacchi di juta, simbolo del trasporto delle merci e dello scambio tra i popoli. Lì accanto, l'Hessisches Landesmuseum, recentemente riaperto, ispira con le sue maestose sale opere «neutrali», per una volta non così direttamente vincolate al messaggio politico. Nairy Baghramian vi ha costruito il suo «Iron Table», che in realtà si propone come una giocosa «nave dei saggi» dedicata alla civile conversazione. Alle pareti le neomoderniste gouache di Ganesh Haloi, e nel vano della scala una sorta di rampa verso il cielo, un drappo (come alla Biennale di Venezia, anche qui l'arte tessile costella tutta la mostra) intessuto dal Mata Aho Collective, attivo in Nuova Zelanda e in rapporto con la cultura Maori. Fiabe, come d'obbligo, nel Grimmwelt Kassel, dedicato ai celebri fratelli genii loci. Roee Rosen, ad esempio, ha realizzato dal 1989 al 1991 un testo «a lungo metraggio», splendidamente illustrato con 145 disegni: in «The Blind Merchant» si parla ovviamente del Mercante di Venezia di Shakespeare, ma questa volta dal punto di vista dell'ebreo Shylock.

Le sezioni di Documenta raramente «contaminano» le collezioni dei musei che le ospitano. In questo caso, quando usciamo dal percorso per inoltrarci in una sala, il perentorio «stop!» del guardiano assume un significato piuttosto particolare. Fine delle fiabe, si torna alla storia e all'amaro presente, meste muse dei curatori di oggi e di molti loro artisti-corifei. Infatti la visita al Museum für Sepulkralkultur è infinitamente più interessante per la collezione (qui visitabile), soprattutto per chi ama il noir. Resta impressa, in negativo, la cervellotica «Collective Exhibition for a Single Body» (il tema di questa sezione dovrebbe in effetti essere il corpo).

A proposito di gotico, da non perdere, non foss'altro per il «set» da «The Day After», la stazione ferroviaria sotterranea, abbandonata e lasciata così com'era, con le scale mobili impolverate e i vecchi manifesti ancora appesi. La tenda in cui Nikhil Chopra racconta con un video il suo viaggio da Atene a Kassel è il contraltare politico e antisciamanico di quella di Ernesto Neto montata alle Corderie a Venezia. Da non perdere nel video (con installazione) «Monday» di iQhiya, un collettivo di artiste, la violenta reazione di una scolaresca sudafricana durante una lezione.

Sempre per chi ama le tenebre e sa bene che la poetica dello squallore è intramontabile, è infine raccomandabile una visita nei garage della Neue Hauptpost, l'ufficio postale ribattezzato per l'occasione Neue Neue Galerie. È un po' come la sezione «Unlimited» di Art Basel, però nell'ambientazione ha qualche parentela con una sgaruppata fiericola di «ggiovani». La fa da padrona una monumentale videoproiezione di Theo Eshetu. L'autore ha manipolato, ibridandone le immagini con inopinate interpolazioni e sovrapposizioni, il banner che era proiettato sulla facciata dell'Ethnologisches Museum di Berlino. A terra, intanto, si contorce in scomode posture la performer di turno che interpreta «Staging: Solo» di Maria Hassabi.

L'obbligo di essere politicamente corretti, sincretici, impegnati ed etnografici, è una zavorra mica da poco, quasi come quello di essere ambientalisti, preoccupati, profetici e talvolta sciamanici, come all'Ottoneum, il Museo di scienze naturali, tra scheletri di dinosauri e di mammuth, con Khvay Samnang nel suo doppio video girato tra le foreste e le cascate cambogiane, Kevisellie (Hans Ragnar Mathisen) che scoprì quanto è simile all'Amazzonia la Scandinavia, o, ancora, Abel Rodríguez che dell'Amazzonia vorrebbe disegnare il catalogo di tutte le piante. Tutta questa ansia e probabilmente una sopravvalutazione del ruolo dell'artista mette in fuga l'ultima dea, l'agognata ironia. Fateci caso, a Venezia non se ne vede l'ombra. E a Kassel? Inopinatamente la vecchia Documenta ci soprende, almeno in un caso: il film «The Dust Channel» di Roee Rosen al Palais Bellevue, che ha come protagonista un aspirapolvere e le sue diverse e sorprendenti funzioni e virtù (anche autoerotiche ed estetiche) sa essere esilarante nonostante il messaggio.

Sì, ma non rilassatevi. Tornando verso il Fridericianum scoprirete che dalla torre si leva del fumo. È un'opera, naturalmente: Daniel Knorr l'ha concepita come un alito possente, frutto di un'espirazione. Ha detto che sì, ovviamente ha pensato che quel fumo potesse ricordare i camini dei campi di sterminio, ma tant'è: siamo o non siamo a Kassel, dalla cui stazione partiva il treno per i lager? Non ne avete abbastanza? L'artista turca Banu Cennetoglu aggiunge ulteriore angoscia, sostituendo la scritta «Fridericianum», sul timpano dell'edificio, con una minacciosa epigrafe: «Essere al sicuro è pauroso».

Articoli correlati:

«Crapumenta» narcisista e arrogante

La monumentale videoproiezione nella Neue Neue Galerie di Kassel (l'ufficio postale). Foto: Franco Fanelli

La «nave dei saggi» di Nairy Baghramian. Foto: Franco Fanelli

Una performer interpreta «Staging: Solo» (2017) di Maria Hassabi. Foto: Franco Fanelli

Il «Checkpoint» ricoperto da Ibrahim Mahama: come un Burri folgorato da Christo. Foto: Franco Fanelli

L'opera di Maria Eichhorn riflette sulle spoliazioni naziste (in questo caso di libri) ai danni degli ebrei. Foto: Franco Fanelli

Il «Partenone» costruito da Marta Minujín con 25mila libri. Foto: Franco Fanelli

I relitti tramutati in strumenti a percussione nella Documenta Halle. Foto: Franco Fanelli

Il fumo di Daniel Knorr dalla torre del Fridericianum. Foto: Franco Fanelli

Quadri sonori nella Documenta Halle. Foto: Franco Fanelli

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

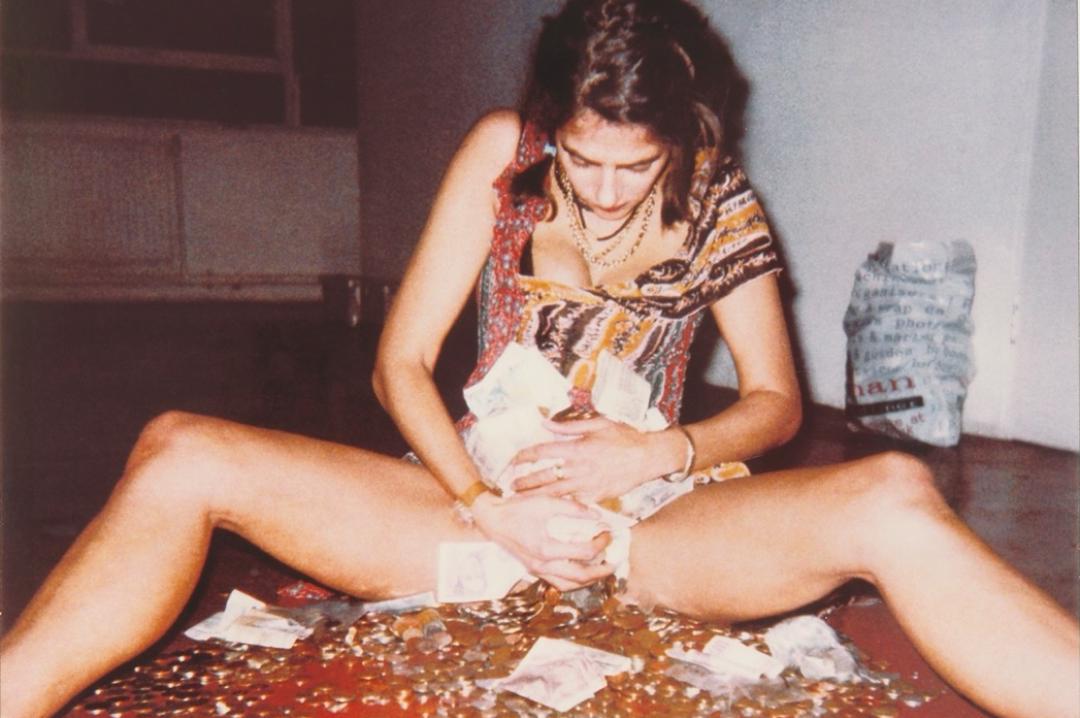

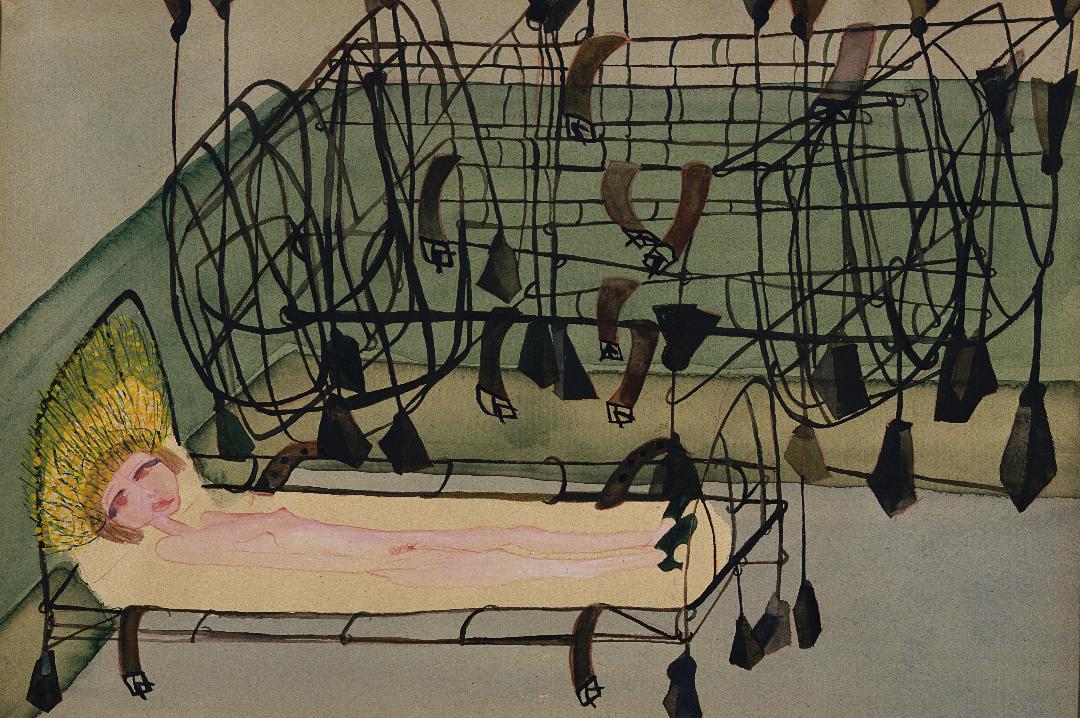

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)