Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

1984, iscritto alla Facoltà di Lettere all’Università Cattolica, entrava «da impiegato semplice», ricorda, al Comune di Milano, dopo aver vinto un concorso cui si era iscritto cercando un lavoro per pagarsi gli studi: «Arrivavamo dalla Calabria e mio padre lavorava in un cantiere edile. Quando decisi di proseguire gli studi dopo il diploma, in famiglia mi chiesero, giustamente, di contribuire». Quarant’anni dopo, e dopo due lauree (Lettere e Scienze dell’amministrazione), un Master (Management pubblico) e un titolo di Cavaliere al merito, Domenico Piraina (Platania, Catanzaro, 1962) è dallo scorso ottobre il direttore Cultura del Comune di Milano. A lui fanno capo tutti i musei civici della città, tutte le mostre (nel tempo, ne ha dirette 1.500, fra cui quella del 1996 in Palazzo Reale, rimasta negli annali per i suoi 600mila visitatori, con i dipinti impressionisti delle collezioni Ščukin e Morozov dal Museo Puškin di Mosca: «vent’anni prima della Fondation Louis Vuitton», precisa), oltre a tutti i teatri e le biblioteche del Comune, cui si aggiungono i compiti di valorizzazione del patrimonio, sicurezza delle sedi, comunicazione, programmazione e fundraising, e l’Ufficio del personale.

Dottor Piraina, com’è arrivato al vertice partendo da un ruolo, come si diceva allora, di «impiegato di quarto livello»?

La mia vita è stata fatta sempre di impegno ma anche di fortuna. La persona che, vinto il concorso, mi fece il colloquio al Comune, poiché ero iscritto a Lettere decise di assegnarmi alla Cultura. E fu la mia fortuna. Lì fui subito destinato alle mostre: iniziai compilando lettere di prestito per le opere e occupandomi, a seconda di ciò che mi chiedevano, di contabilità, trasporti, assicurazioni, allestimenti, biglietteria... Scoprii così tutto ciò che concerneva la realizzazione delle mostre finché, nel 1993, la responsabile dell’Ufficio Mostre andò in pensione. Contemporaneamente cambiò anche l’assessore (era Philippe Daverio) che, trovandosi quel ruolo vacante, mi chiese di occuparmene. Non ci eravamo mai incontrati prima e gli risposi che ci avrei provato, per qualche mese. Alla seconda mostra Daverio, soddisfatto, mi chiese di rimanere.

Intanto frequentava l’Università?

Dopo la laurea in Lettere, conseguita seguendo i corsi serali perché di giorno lavoravo, presi la seconda laurea: non esistevano corsi di management culturale, ma avevo capito che nella gestione dei musei occorrevano competenze gestionali di natura economica, amministrativa, giuridica. Che io, allora, non avevo. Un mio convincimento è che bisogna essere umili e studiare e aggiornarsi costantemente. Anche perché nei ruoli che ho successivamente avuto (direttore di Palazzo Reale, Palazzo della Ragione, Pac, musei scientifici, Ndr) e, più ancora, che ho oggi, mi confronto con personalità rilevanti per le quali (anche per tutelare l’Amministrazione) devo essere un interlocutore valido. E all’Amministrazione milanese io non posso che essere profondamente grato per la fiducia che sindaci e assessori, nel tempo, hanno avuto in me, permettendomi per esempio, di fare in Palazzo Reale mostre di Leonardo, Giotto, Antonello da Messina, Pollock... Certo, ho lavorato molto ma ho avuto intorno un contesto che mi ha supportato. Il Comune di Milano mi ha dato il mio primo, piccolo stipendio, e mi ha permesso di arrivare sin qui. E io gli sarò sempre riconoscente.

Dal 2011 lei è anche direttore dei musei scientifici di Milano (Museo di storia naturale, Planetario, Acquario). Come si è «trovato» in questa nuova realtà?

Era un mondo che non conoscevo ma che mi affascinava: è stato entusiasmante dirigerli, perché mi ha molto arricchito, ma anch’io ho portato delle novità, introducendo l’arte contemporanea. Sono infatti convinto che lo sguardo di un artista possa essere mediaticamente molto efficace anche per stimolare riflessioni su temi scientifici, come le questioni dell’acqua o del cambiamento climatico. Ho poi voluto rivoluzionare questi musei per renderli più accoglienti per il pubblico. Non mi sono mai permesso ovviamente di sostituirmi alla direzione scientifica, ma lo sguardo strategico che avevo maturato in tanti anni di direzione di mostre mi è stato di grande aiuto. La stessa sfida si è presentata quando, con l’attuale incarico, ho assunto la direzione anche dei teatri e delle biblioteche civiche. Sono ovviamente coadiuvato da sette direttori (siamo una struttura di quasi 900 persone) e ora sto imparando a capire anche come si organizza uno spettacolo. Il mio motto è: «Non preoccupiamoci dei problemi ma occupiamocene».

Parliamo di numeri: quanti i visitatori dei musei civici e delle mostre del Comune di Milano nel 2023?

Nello scorso anno i musei civici hanno avuto 1.721.701 visitatori, le mostre 1.475.776. Complessivamente 3.197.477.

Ultimamente l’approccio museologico è molto cambiato, «democratizzandosi». Lei ha pubblicato nel 2020, con Maurizio Vanni, il libro «La nuova museologia» (Celid), un altro è in uscita. Come ha affrontato queste nuove sfide?

Credo che occorra partire da una riflessione: i musei comunicano, parlano, insegnano (talvolta). Ma quanto, i musei, «ascoltano»? Il patrimonio dei musei è certo costituito dalle collezioni e dal know how di direttori e conservatori, ma perché non iniziamo a pensare che una parte significativa del loro patrimonio sia costituita dai visitatori? Per me che vengo dal mondo delle mostre, il visitatore è sempre stato al centro: mi sono sempre posto nei suoi panni. È un discorso di avvicinamento tra museo e pubblico. Chiaro che, per farlo, devo fornire gli strumenti critici affinché il visitatore possa farsi una propria opinione. Che naturalmente potrà essere diversa dalla mia.

Quali gli obiettivi a breve termine per i musei civici di Milano?

Qui occorre una premessa: a differenza di altre città in cui i musei dello Stato prevalgono, per ragioni storiche a Milano è il Comune ad avere un ruolo da protagonista. Se potessimo riunire tutti i musei civici, avremmo anche noi un nostro piccolo Louvre, dalla Preistoria al contemporaneo. Insieme ai direttori, ci siamo perciò dati per il 2024 il compito di comunicare meglio questa varietà e completezza di proposte e di far percepire la densità di musei che abbiamo in città: musei, non va dimenticato, che formano un sistema unitario. Dobbiamo inoltre fare in modo che i nostri musei siano sempre più accessibili. La partecipazione culturale è, anche per la Costituzione, un diritto di tutti, nessuno escluso. Il problema delle barriere fisiche è ormai risolto, ma restavano le barriere economiche: abbiamo attivato una Museo Card che con 15 euro all’anno permette di entrare in tutti i musei civici milanesi tutte le volte che lo si desidera, oltre ad avere sconti del 20 per cento sulle mostre. Stiamo poi lavorando sul versante dell’accessibilità cognitiva, per poter parlare con tutte le tipologie di pubblico, anche con chi ha difficoltà specifiche. Non ultimo, sono convinto che il cittadino abbia diritto di accedere alle informazioni che ha il museo: dietro ogni opera ci sono archivi, storie, notizie, che noi possediamo e che, con strumenti informatici, devono essere messe a disposizione di tutti. Occorrono ovviamente investimenti, ma Milano può contare su risorse significative del territorio. Nostro compito è quello di attrarre i privati come già è stato fatto, felicemente, per le mostre.

Altri articoli dell'autore

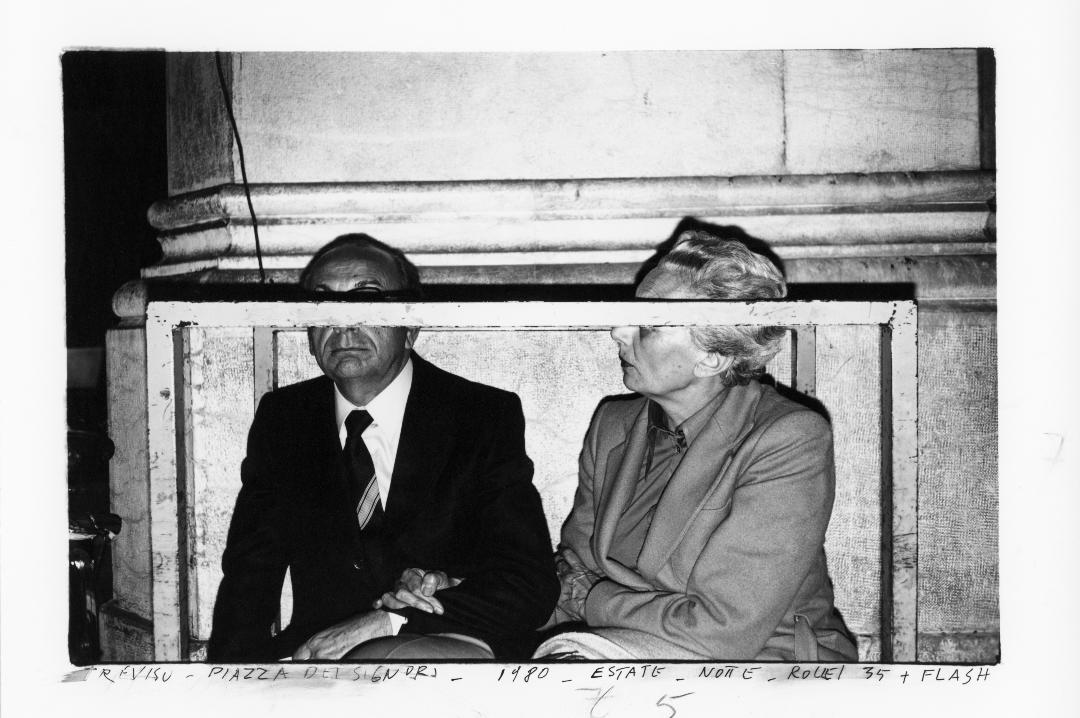

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

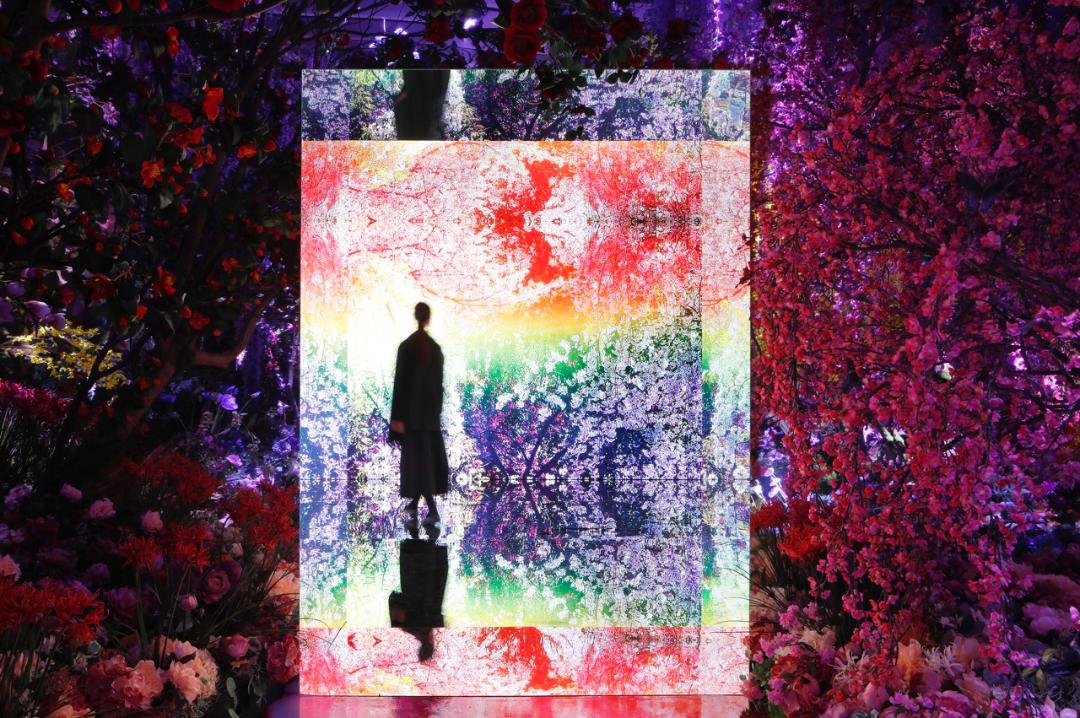

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese