Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliSi è inaugurato il nuovo allestimento del Salone di Donatello al Museo Nazionale del Bargello di Firenze, l’ambiente che appartiene al nucleo più antico del palazzo, costruito a partire dal 1255: in origine era la grande Sala dell’Udienza e qui fu pronunciata nel 1302 la condanna a morte in contumacia di Dante Alighieri. Nel corso dei restauri, seguiti dall’architetto Francesco Mazzei, che avrebbero condotto all’apertura del Museo Nazionale nel 1865 (anno della celebrazione di Firenze capitale del Regno d’Italia), furono eliminate le 32 celle disposte su quattro piani in cui era stato suddiviso il Salone nei tre secoli in cui il Bargello era stato una prigione.

L’intitolazione della grande sala a Donatello risale al 1886, in occasione del V centenario della nascita dell’artista, cui fu dedicata una memorabile mostra nel 1887. Il nuovo allestimento del Salone, che ospita la più importante antologia di scultura del Quattrocento, testimonianza di uno dei momenti più rilevanti della storia dell’arte toscana è stato coordinato dal direttore generale Musei Massimo Osanna, e curato da Ilaria Ciseri, funzionario responsabile del museo, con restauri delle opere condotti sotto la supervisione di Benedetta Cantini. Se già dall’inizio degli anni Duemila, con l’aumento progressivo dei visitatori, un ripensamento di quello spazio era apparso necessario, spunti decisivi di riflessione erano stati offerti dalla trasformazione, seppure temporanea, del Salone in occasione della mostra «Donatello: Il Rinascimento» nel 2022.

L’intervento segue quello eseguito in altri ambienti del museo e si colloca nel programma di restauri e riallestimenti avviati dalla precedente direttrice Paola D’Agostino nelle cinque sedi che compongono l’Istituto dei Musei del Bargello.

I mutamenti più significativi apportati nella sala hanno comportato un complesso lavoro di squadra col coinvolgimento di professionalità interne ed esterne al museo, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei. Dopo la prima pulitura a secco di volte e pareti e il consolidamento delle zone di intonaco decoeso, si è deciso, non avendo i saggi stratigrafici rivelato tracce di tinteggiature precedenti, un nuovo colore per le pareti e le volte, compatibile con la cromia originale e applicato con velature a base di calce, che ha conferito una nuova luce all’ambiente, valorizzandone l’ampiezza e l’armonia architettonica; effetto cui ha contribuito anche la nuova illuminazione. Un intervento di consolidamento strutturale (in collaborazione tra lo studio d’ingegneria Sertec e la direzione tecnica dell’impresa di restauro Pt Color) ha riguardato invece la grande bifora sulla parete sud, lesionata nella parte alta.

Tra le opere conservate nel Salone, il tondo in terracotta invetriata di Luca della Robbia, «Madonna delle Cappuccine», è stato liberato da vecchi interventi non più ritenuti idonei, con integrazioni di lacune e riordino delle cromie; nel «San Giovanni Battista» in bronzo attribuito a Michelozzo di Bartolomeo, la pulitura ha rivelato consistenti tracce di doratura, che sono state pulite con laser, mentre quelle non dorate con mezzi meccanici, e le superfici protette con un prodotto specifico per garantire la tenuta della foglia d’oro.

Le opere esposte attualmente sono 65, tra cui spiccano i due «David» di Donatello, l’uno giovanile in marmo, l’altro in bronzo: il primo è stato ora accostato al «San Giorgio», mentre il David in bronzo, vera icona del museo, è stato collocato proprio al centro della sala e le due opere possono così meglio dialogare, chiarendo i mutamenti dell’artista nel corso di un trentennio.

Rispondono a criteri di maggior leggibilità e coerenza narrativa anche le nuove posizioni dell’ «Attis» di Donatello e del «David» del Verrocchio. Alcune opere sono invece state spostate dal Salone e riportate nel loro contesto di origine, per una valorizzazione di più ampio respiro e una maggior distribuzione spaziale: lo «Stemma Martelli» di Desiderio da Settignano sarà presto fruibile al Museo di Casa Martelli, mentre due «Sibille» di Michelozzo sono già da alcune settimane visibili al Museo di Orsanmichele.

L’«Annunciazione», recentemente attribuita a Walter Monich, è stata invece concessa in deposito al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, per una ricomposizione con il patrimonio storico-artistico del proprio territorio. Restano invece all’interno del museo, ma in altre sale, sempre seguendo il criterio di maggior coerenza narrativa, il «San Giovanni Battista» in marmo di Francesco da Sangallo, spostato nella Sala Michelangelo, e l’«Eros» in bronzo, già attribuito alla bottega di Jacopo Alari Bonacolsi, detto l’Antico, ora trasferito nella Sala dei Bronzetti con una nuova attribuzione a Guglielmo della Porta.

Cinque sculture al centro della sala sono state dotate anche di nuove basi espositive su pedane dotate di dispositivi antisismici e antiribaltamento, integrati all’interno di una struttura in acciaio. Completamente rinnovati gli apparati didattici con sistemi multimediali di moderna generazione, per un’accessibilità sempre più inclusiva.

Altri articoli dell'autore

Il nuovo segretario generale della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze punta a rafforzare il legame con la città, ampliare il pubblico della manifestazione, integrare arte antica e contemporanea e collaborare con gli artigiani locali

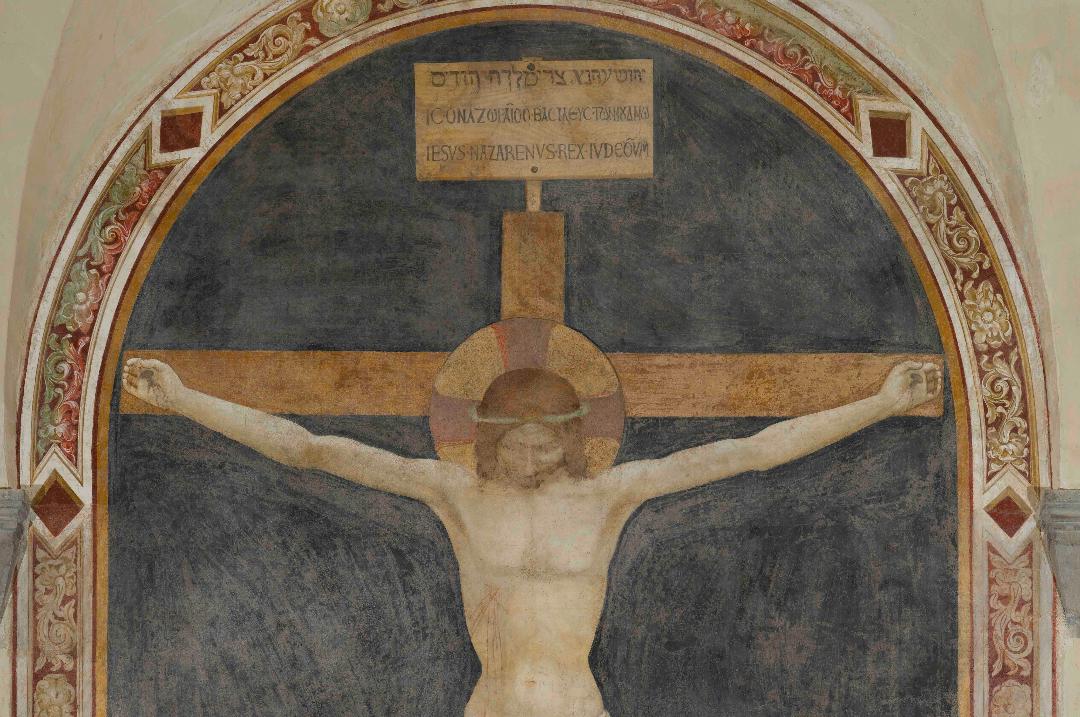

Il restauro dell’affresco del Convento di San Domenico è stato finanziato dai Friends of Florence. A settembre a Palazzo Strozzi una mostra sul pittore

La preziosa terracotta quattrocentesca è tornata in esposizione nel Museo Nazionale di Villa Guinigi

Dopo l'annuncio dei mesi scorsi, è stata celebrata ufficialmente la più grande donazione ricevuta dal prestigioso istituto germanico. In mostra per qualche giorno scritti di Marsilio Ficino, Dante, Savonarola, Proust, Cocteau e incisioni di Piranesi e Picasso