Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

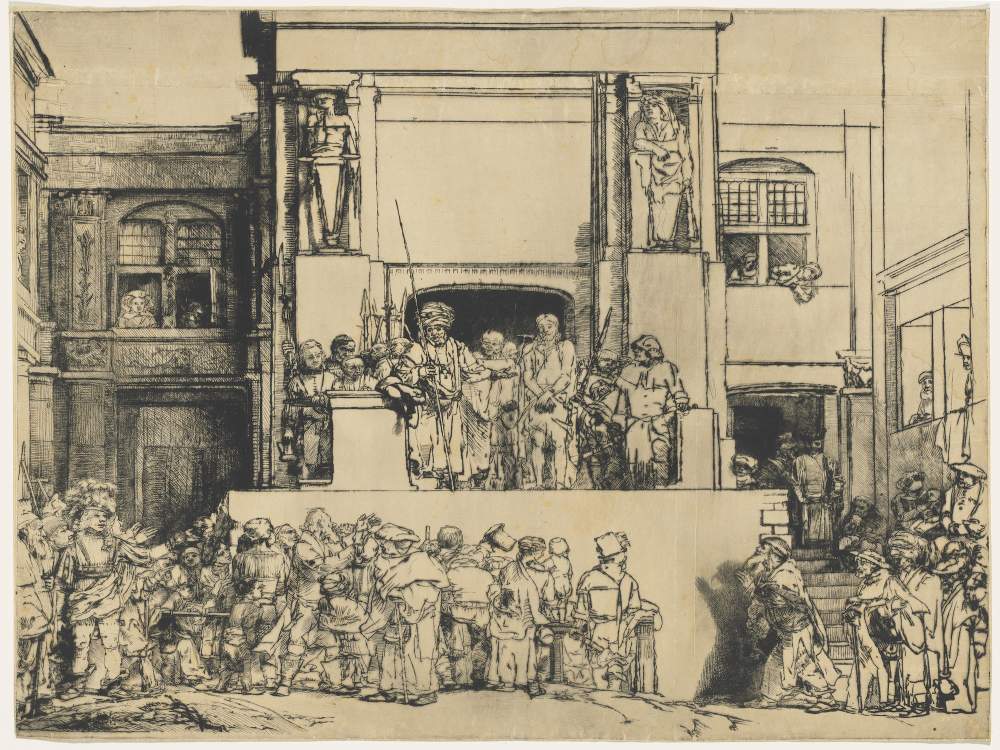

Leggi i suoi articoliLondra. «Cristo presentato al popolo», una puntasecca di Rembrandt datata al 1655, è una di quelle incisioni che mettono a nudo una delle inconfessabili pulsioni del collezionista di stampe. Questi appassionati che dichiarano il loro amore incondizionato per il segno inciso nella purezza della sua identità storica ed espressiva, sono spesso classificati tra i più autentici amatori d’arte, proprio perché consci della non unicità degli oggetti del loro desiderio, per definizione riproducibili. Li si ammira perché in tal modo si distinguono dai loro «colleghi» adoratori dell’unicum e della sua aura. Ma chi li conosce bene sa che anche per questi raffinati collezionisti l’irripetibilità, l’aura, il feticismo e la rarità sono irresistibili sirene.

I primi ad accorgersene furono proprio gli incisori, in primis gli olandesi. Rembrandt, e prima di lui Seghers, al di là delle loro rispettabili e geniali ragioni estetiche, lavorarono anche in ragione della creazione di «pezzi unici» ricavabili dall’identica matrice, ciò che nel gergo critico-filosofico degli anni Ottanta del Novecento prese la modaiola definizione di «ripetizione differente». Anche da queste ragioni commerciali nacquero le varianti cromatiche di Seghers e l’ossessiva ricerca di carte esotiche o rare da parte del suo più giovane collega, molto sensibile pure alle varianti in fase di inchiostrazione delle sue lastre.

Il primo stato di «Cristo presentato al popolo», unendo uno strabiliante talento all’assoluta rarità (la puntasecca, tra l’altro, è procedimento soggetto a rapida consunzione sotto la ripetuta morsa del torchio calcografico) è una sorta di Sacro Graal del collezionista di stampe. Rembrandt ingaggiò con un rame di dimensioni monumentali (35,6 per 45,5 centimetri), se raffrontato ai suoi formati abituali, una delle sue più affascinanti battaglie a colpi di punta, raschietto e brunitoio.

Il modello compositivo iniziale era l’«Ecce Homo» inciso a bulino nel 1510 dal suo conterraneo Luca di Leida. Come in quella già celebre incisione, la scena è caratterizzata, in basso, da una variopinta folla di personaggi, coloro che di lì a poco, insensibili al corpo del giustiziando presentato da Pilato e già martoriato dalla flagellazione, gli preferiranno il «malamente» Barabba.

Ma qualcosa non convinse Rembrandt, un incisore che seppe fare del pentimento una chiave espressiva e del raschietto uno strumento importante quanto la punta. Infatti modificò gradualmente, ma radicalmente, la composizione, finendo per eliminare tutta la parte centrale della folla e sostituendola con un’inquietante e assai evocativa doppia nicchia «pre-piranesiana» (a un certo punto apparve tra le due nicchie anche una ciclopica statua di un dio fluviale «all’antica», subito eliminato) spalancata sul buio.

La base architettonica, quasi un palco per la vendita degli schiavi, su cui si svolge il clou dell’episodio assume così un’importanza primaria; Rembrandt, inoltre, eliminò, a partire dal quarto stato, circa 2,5 centimetri dalla base della matrice. Ciò che rimane della folla risulta quindi compresso ai margini, in bilico sul vuoto. La tragedia è sul punto del suo compimento.

Della primissima versione Rembrandt stampò alcuni esemplari (se ne conoscono otto, di cui sette nei maggiori musei del mondo, Louvre, Met, British, Staatliche di Berlino, Ashmolean, Bibliothèque Nationale de France e Albertina di Vienna). Quella rimasta in mani private (appartenne a Samuel Josefowitz, finanziere che fu presenza fissa tra i 200 top collector nella classifica di «Art News») viene «presentata al popolo» (si fa per dire) che il 5 luglio se la contenderà alla Old Master Evening Sale bandita da Christie’s a Londra.

La stima è da record: 3-5 milioni di dollari. La cifra più alta raggiunta da un’incisione di Rembrandt sono i 990mila dollari pagati nel 1990 in un’asta Doyle a New York: si trattava di uno stato delle «Tre Croci», altra magistrale puntasecca che secondo alcuni studiosi potrebbe essere il pendant di «Cristo presentato al popolo». Nulla di paragonabile, comunque ai 3,2 milioni di sterline (all’epoca 5,2 milioni di dollari), prezzo al quale venne venduto nel 2014 l’ottavo esemplare su 15 di una «Femme qui pleure» (1937) di Picasso.

Il 5 luglio va dunque in scena l’ennesimo paradosso del mercato della stampa d’arte: a un prezzo stratosferico viene offerta un’opera di cui l’autore non era soddisfatto (la firmò soltanto negli stati successivi), vuoi perché troppo tradizionale nell’iconografia, o magari perché quel popolino «puzzava» un po’, al dandy Rembrandt, di pittura bambocciante. Ma soprattutto mancava l’elemento essenziale del pathos. Si dice che l’artista non è quasi mai buon giudice della sua opera e anzi somiglia a una mamma, che predilige il figlio più debole. Ma queste pillole di discutibile saggezza valgono anche per i geni assoluti? Meglio evitare questi interrogativi e beato chi si godrà le nere e vellutate «barbe» di una puntasecca «fresca di stampa» nonostante i secoli trascorsi.

«Cristo presentato al popolo», una puntasecca di Rembrandt del 1655, andrà in asta il 5 luglio da Christie's a Londra con uan stima di 3-5 milioni di dollari

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)