Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

Leggi i suoi articoliDallo scorso settembre Francesca Cappelletti (Roma, 1964) è la nuova direttrice della Galleria Borghese. Professoressa ordinaria di Storia dell’Arte moderna e di Storia dell’Arte dei Paesi europei presso l’Università di Ferrara, dal 2015 ha fatto parte del Comitato scientifico della Galleria Borghese. Inoltre dal 2008 è direttrice scientifica della Fondazione Ermitage Italia e dal 2009 ha collaborato con il Getty Research Institute di Los Angeles a due progetti sulla storia del collezionismo italiano, il «Display of Art in Roman Palaces» e il «Digital Mellini», che impiega tecnologie digitali all’avanguardia per lo studio della storia del collezionismo barocco. Francesca Cappelletti succede ad Anna Coliva.

Laureata alla Sapienza di Roma, la Cappelletti ha proseguito la formazione al Warburg Institute di Londra e al Collège de France di Parigi, diventando specialista del collezionismo italiano tra Rinascimento e Ottocento. Ma soprattutto è una studiosa del collezionismo seicentesco fin dai suoi esordi quando, nei primi anni Novanta, insieme a Laura Testa (entrambe dottorande impegnate in ricerche negli archivi della famiglia Mattei) poté attribuire la «Cattura di Cristo» a Caravaggio, dipinto ora in comodato a tempo indeterminato presso la National Gallery of Ireland di Dublino.

Nel 2014-18 è stata vicepresidente del Consiglio Superiore dei Beni culturali e dal 2018 al 2020 membro della Commissione per il Sistema Museale Nazionale. Nel 2015 ha fatto parte della commissione istituita dal presidente Mattarella per l’apertura al pubblico del Palazzo del Quirinale. Ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche, tra saggi e volumi, e curatele di mostre. L’abbiamo incontrata per conoscere le linee strategiche della sua direzione e la programmazione culturale che la Galleria Borghese va delineando in questi mesi.

Professoressa Cappelletti, questa è la sua prima esperienza alla guida di un museo. Ha qualche timore?

La direzione della Galleria Borghese è certamente un impegno grandissimo, tanto che avevo cercato di capire se ne avessi veramente le forze e le capacità. Ciò che mi ha molto confortato è stata l’idea che, forse come pochi altri al mondo, questo museo è un insieme molto preciso di storie e di incroci di opere: narra le vicende del collezionismo romano e del modo in cui è diventato europeo nel corso del ’700 e dell’800, ma anche la storia del Barocco. Questi sono aspetti che ho sempre studiato e coltivato: ho conosciuto la Galleria Borghese come giovanissima visitatrice, poi come studentessa e infine come studiosa. E in tempi recenti essere stata per cinque anni membro del suo Comitato scientifico mi ha dato la possibilità di viverla dall’interno. Infine, mi auguro che questa mia lunga esperienza di studio ma anche di direzione di gruppi di ricerca possa essere utile al museo.

Come gestirà un museo dotato di autonomia dalla riforma Franceschini? Anna Coliva aveva aperto all’arte contemporanea e, nel 2017, addirittura al mercato, con la presenza al Tefaf di Maastricht.

Credo che si debba in tutti modi approfittare e fare tesoro dell’esperienza passata ma soprattutto bisogna sfruttare le possibilità offerte dall’autonomia dei musei. Questa ci permette un ampissimo raggio d’azione, dalla stipula di convenzioni con enti di ricerca fino alla collaborazione con altri musei. È necessario guardare al futuro. Bisogna dotare il museo di nuove capacità espressive anche attraverso progetti di ricerca non soltanto inerenti alla storia dell’arte ma anche alle nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale. Al momento è in atto un progetto in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Roma per creare un modello Bim (Building Information Modeling, modello informativo dell’edificio, Ndr) della Galleria.

Saremo forse il primo museo italiano in grado di controllare i dati sulla gestione, manutenzione e conservazione del complesso museale e sull’allestimento delle mostre. Personalmente sono interessata a creare collegamenti internazionali, una rete di musei che si muovano nella stessa direzione, mettendo in comune studi e ricerche. Questo difficile momento storico ha posto in luce i limiti delle mostre: quante ne sono state chiuse all’improvviso e quante ne sono state organizzate ma non sono mai state viste dal pubblico! Si è così configurata la necessità di allargare le modalità espressive del museo, che siano più sostenibili e che non disperdano le nostre energie e i finanziamenti. Ciò nonostante stiamo stilando una programmazione di mostre per il 2021 e il 2022, cercando sempre di mantenerci in sintonia con i tempi che stiamo vivendo.

Una Galleria Borghese per studiosi o per il grande pubblico?

La Borghese deve lavorare sulla capacità di rivolgersi sia a un pubblico più vasto sia a studenti e giovani studiosi. È importante far capire che i musei non sono delle vetrine di esposizione ma degli organismi viventi al cui interno c’è moltissimo su cui lavorare. La ricerca fatta in passato nel museo non è stata comunicata all’esterno in maniera efficace, cosa che sarebbe invece importantissima. Mi spiego meglio: è necessario mettere online le immagini e le schede delle opere in collezione, comprese quelle in deposito, ma anche gli oggetti e i dettagli delle pareti... La pandemia ci ha fatto capire quanto sia necessario muoversi in questa direzione.

Insomma, mettere a disposizione di tutti lo studio condotto all’interno del museo è l’unico modo per aiutare la ricerca e dare un vero contributo alla conoscenza e diffusione del patrimonio museale. Iniziative del genere non parlano solo agli studiosi ma anche a un pubblico di persone interessate e appassionate. Può sembrare un po’ ingenuo ma lo voglio dire lo stesso: dobbiamo pensare alla democratizzazione della cultura, dobbiamo rendere accessibili le cose che sappiamo. Studiare è fondamentale, la vita del museo si basa sulla quantità e sulla qualità dello studio e della ricerca. Da questo dipendono non soltanto i restauri ma anche il processo di responsabilizzazione del pubblico nei confronti dei luoghi della cultura.

Sente il bisogno di cambiare la Galleria Borghese?

Ogni giorno scopro nel museo qualcosa di nuovo e diverso. In questo momento, dopo l’acquisto del dipinto «Danza campestre» di Guido Reni, sto pensando di mettere il quadro in relazione con altri paesaggi bolognesi presenti in collezione, così mi sono accorta che molti di loro sarebbero da pulire. Ogni passo in avanti implica altre ricerche e scoperte che ci avvicinano a una comprensione più completa della tecnica di un artista o di un gruppo di artisti. È questa l’anima del museo. Voglio che il museo si rivolga alla comunità, a chi è interessato alla ricerca reale e non a stare ad ascoltare sempre le stesse cose. Quando nelle sale si aprono cantieri di manutenzione le persone non guardano i capolavori della collezione ma i restauratori che lavorano. Questa è una via possibile di comunicazione...

È necessario portare avanti una divulgazione seria ma in certi casi con un cambio di tono, che non significa abbassare il livello della ricerca. Recentemente ho fatto un video sulla «Paolina Borghese» di Canova e i dipinti caravaggeschi con il duo comico Le Coliche, molto seguito fra i giovani tra i 14 e i 20 anni. È un progetto Abc della Regione Lazio per le scuole e posso assicurare che su Canova e Caravaggio ho detto esattamente ciò che avrei voluto dire, informazioni «vere» ma «adattate» per avvicinare le persone più giovani all’arte.

Tra i suoi progetti c’è la creazione di un’associazione dei «patroni della Borghese» rivolta agli under 30. Pensa di favorire così l’incontro tra il museo e i giovani?

Pensavo che sarebbe stata un’utopia o che comunque ci avrei messo anni, invece è stato sorprendente constatare la presenza di tantissimi ragazzi nel museo. Bisogna soprattutto catturare quello che viene chiamato dai sociologi della cultura il «non pubblico», chi al museo non ci va abitualmente o addirittura non ne ha mai varcato la soglia.

La pandemia ha modificato il suo progetto per la Borghese?

La Galleria è sempre stata un museo con ingressi contingentati. E in questo momento li abbiamo dovuti ridurre ulteriormente, da 360 a 100 ogni due ore. Bisogna considerare che prima di un anno, se non addirittura due, non tornerà il grande turismo internazionale, che è sempre stato l’80% del nostro pubblico. Entrano quindi in gioco fattori economici ma anche relativi alla programmazione. Dobbiamo ragionare su un pubblico più di prossimità, al massimo italiano ed europeo. Alcuni progetti dunque vanno riprogrammati per il 2022 se non per il 2023.

Fino a prima della pandemia la Galleria Borghese era un museo autonomo anche per capacità di autosostentamento: con gli incassi dei biglietti si coprivano le spese dell’attività ordinaria e potevamo collaborare a un fondo generale dei musei, versando il 20% delle entrate. I musei in Italia sono istituti senza fini di lucro, i cui introiti vengono reinvestiti nella manutenzione, nel restauro e nel sostegno alla rete territoriale dei musei. Ora, invece, probabilmente andremo a gravare sul bilancio complessivo del Ministero.

Che cosa programma nel primo biennio?

Per il 2021 recupereremo la mostra saltata di Damien Hirst, con opere che in gran parte provengono dalla grande personale di Punta della Dogana a Venezia nel 2017. È una mostra ideata dalla precedente direttrice Anna Coliva in collaborazione con Mario Codognato. Da parte mia non volevo che fosse totalmente avulsa dalla realtà museale della Borghese: cercheremo pertanto di evocare un camerino dedicato a Venere, storicamente presente nella villa, e accosteremo le Veneri di Hirst a quadri dedicati alla dea presenti in collezione. L’esistenza di «camerini» come questo è testimoniata in altre collezioni romane e inoltre quadri con questo soggetto sono elencati già nel primo inventario della collezione Borghese del 1613.

Dall’altra parte invece, visto che le opere di Hirst in mostra giocano molto sulla diversità di materiali usati, ho pensato che la mostra potesse inserirsi in un progetto di ricerca che la Borghese sta svolgendo da anni sui marmi colorati della galleria, di cui vorremmo pubblicare un catalogo. Per il 2022 abbiamo in mente una mostra sulla collezione di pietre dipinte, cioè opere realizzate su alabastro o pietra paesina. Scipione Borghese aveva una grandissima collezione di questo genere, oggetti molto preziosi in cui molto spesso l’artista utilizza le qualità cromatiche della pietra per suggerire il paesaggio o, nel caso del lapislazzulo, il mare.

Questa mostra ci permetterebbe di aprire un discorso sul legame fra arte e natura, argomento che sarà centrale nel 2022, perché vorrei riportare l’attenzione sui giardini della villa, oggi gestiti dal Comune di Roma. Desidero creare un nesso stabile fra la Galleria e il Comune, in modo che il giardino possa essere utilizzato congiuntamente.

Un «supermuseo», qual è la Borghese, ha sempre goduto di sponsorizzazioni di grande prestigio. Punta anche lei su sponsor di alta caratura?

Lo scorso anno, in occasione delle celebrazioni raffaellesche, la Bank of America ha sponsorizzato il consolidamento e lo studio della «Pala Baglioni». Ritengo che rivolgersi all’esterno sia importante soprattutto per creare un clima di supporto e di affetto nei confronti della Galleria. Naturalmente avere sponsor per restauri e attività di ricerca ci consente di fare interventi maggiori rispetto a quelli realizzabili soltanto con le nostre forze.

Vuole continuare la ricerca di opere che avevano fatto parte della collezione?

Tra il 1888 e il 1902 la collezione della Galleria passò allo Stato proprio per impedire un’ulteriore dispersione del patrimonio. È in corso uno studio, anche con altri specialisti più giovani, sulla dispersione della Collezione Borghese e sarebbe un sogno ritrovare sul mercato le opere che abbiamo perso, ma purtroppo bisogna essere consapevoli che alcuni capolavori non potremo averli indietro perché si trovano in musei importantissimi: penso alle «Tre Grazie» di Raffaello al Musée Condé di Chantilly o al «Sogno del Cavaliere» alla National Gallery di Londra.

È stato un importante passo in avanti il recente acquisto di «Danza campestre» di Guido Reni, appartenuto alle collezioni del cardinale Scipione Borghese. La sua attribuzione è avvenuta soltanto dopo l’acquisizione da parte di Anna Coliva e la ricerca dell’antiquario Patrick Matthiessen negli inventari della collezione. Lei conferma l’attribuzione?

Quando il dipinto fu presentato nel 2008 a Londra era riferito a un anonimo artista bolognese, ma la sua alta qualità ha dato l’avvio a una serie di ricerche. Nelle prime ipotesi, ricercate tra i pittori specialisti del genere, sono stati proposti i nomi di Giovan Battista Viola e Giovanni Maria Tamburini, successivamente di Sisto Badalocchio o Domenichino, attivi a Roma nel solco dei Carracci, o ancora del Mastelletta.

Un suggerimento interessante, in accordo con le tangenze carraccesche del dipinto, è stato avanzato da Aidan Weston-Lewis e da Nicolas Turner ad Agostino Carracci, ipotesi però presto scartata per ragioni stilistiche. Una svolta decisiva proviene dal confronto istituito da Keith Christiansen con il piccolo rame di Guido Reni con «Riposo dalla fuga in Egitto», in collezione privata, proveniente dalla collezione Borghese: immediate le verifiche successive, a partire da quella di Weston-Lewis, che individuava anche il quadro con la «Danza» nell’inventario del Palazzo Borghese del 1693, e di Elena Fumagalli che lo ritrovava citato da Giacomo Manilli nel 1650. È un tassello importante per la prima attività di Guido Reni a Roma, così come per l’aspetto originario della collezione di Scipione.

Francesca Cappelletti

La Galleria Borghese

Un veduta dell'interno della Galleria Borghese

Altri articoli dell'autore

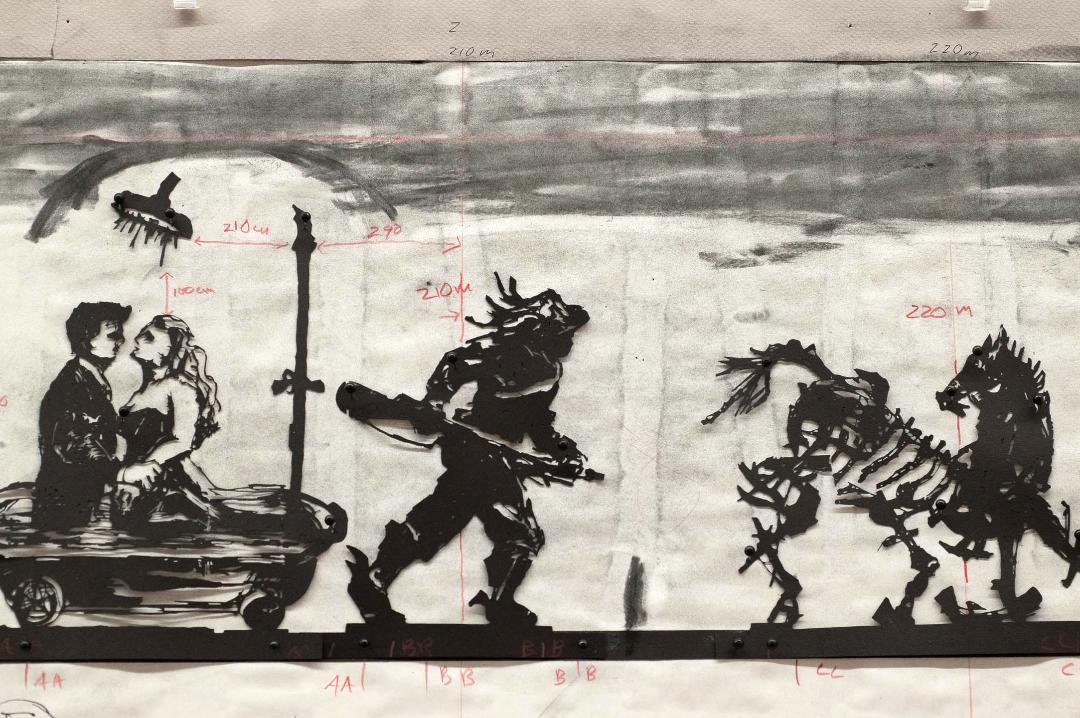

Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli

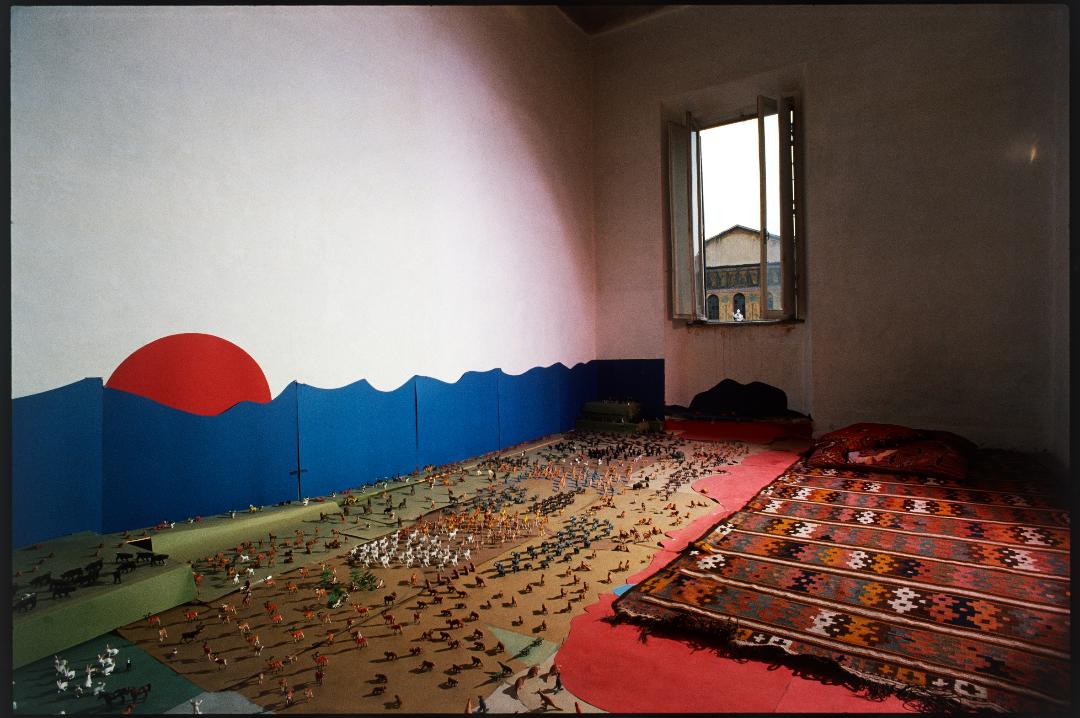

Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento

L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese

Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»