Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliI dizionari sono tra le tipologie bibliografiche più insidiose per i loro compilatori (la dimenticanza è sempre in agguato) e ammaliatrici per i loro fruitori. Non tutti, beninteso. E la fascinazione è strettamente relazionata all’interesse per l’argomento.

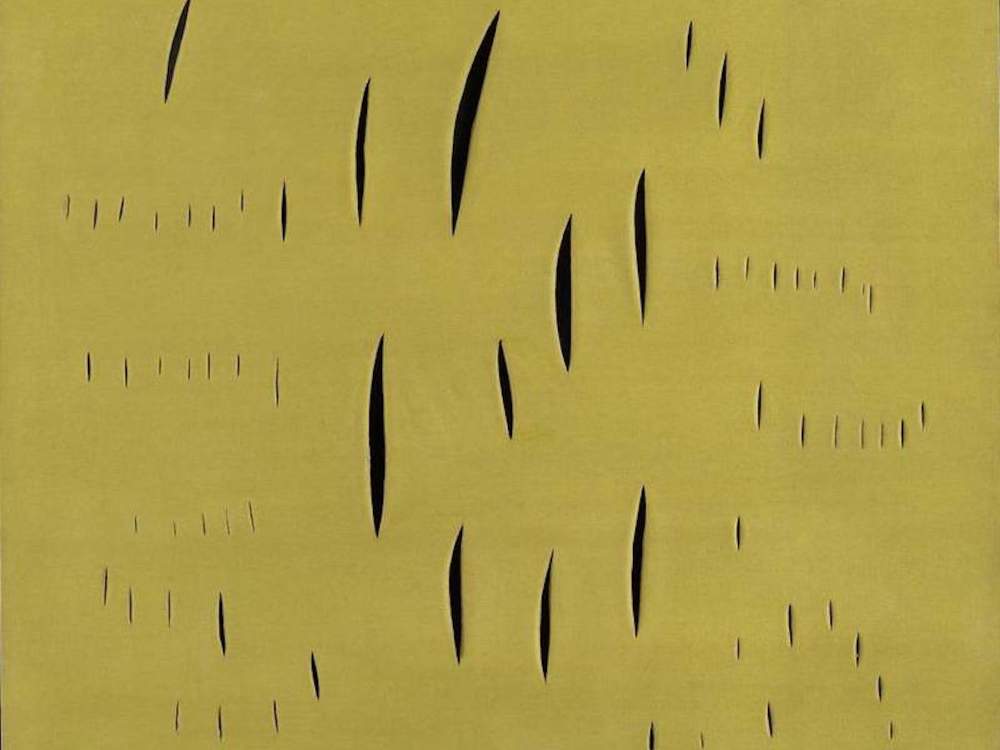

Certo è che è sufficiente avere una semplice ma costante passione per il cinema per trascorrere un paio d’ore immergendosi in un Mereghetti o in un Morandini, perché una voce chiama l’altra e non necessariamente in consecuzioni logiche. Il Dizionario Lucio Fontana curato da Luca Pietro Nicoletti, storico dell’arte studioso del ’900, appartiene a quella categoria. Lo si apre in una pagina a caso e immediatamente si è immersi nel pianeta Fontana, nella sua geologia, nella sua atmosfera, tra i suoi abitanti, le sue diverse creature.

L’artista di origine argentina (Rosario di Santa Fe, 1899-Comabbio, Varese, 1968) è del resto uno di quei punti di riferimento imprescindibili nella storia dell’arte e, insieme, artista di tale profondità e ricchezza (per la sua ricerca ma anche per l’«habitat» che egli stesso contribuì a creare) che si presta a un’esplorazione di questo tipo. L’idea, manco a dirlo, venne a Enrico Crispolti, tra i massimi conoscitori dell’artista. Ne parlò a Nicoletti, pensando al celebre Dictionnaire Picasso di Pierre Daix ma l’ormai anziano storico dell’arte sapeva che si sarebbe trattato di un’impresa che avrebbe richiesto anni ed energie; per questo finché gli fu possibile affiancò il suo giovane collega, che poi assunse in toto l’incarico con l’appoggio della Fondazione Lucio Fontana di Milano. Nicoletti ha chiamato a raccolta 65 studiosi di diversa generazione, affidando loro i lemmi (in tutto 310) che compongono un’opera nata, non a caso, dalla volontà di uno storico dell’arte moderna che, come Crispolti, dedicò tanta parte della sua vita alla didattica.

Il Dizionario edito da Quodlibet (652 pp., ill., € 34,00) è una straordinaria, dettagliatissima mappa. Vi sono descritti veri e propri continenti nei lemmi come «Materia», affidato a Francesco Tedeschi; «Luce» (Claudio Zambianchi); «Ambiente» (Nicoletti); vastissime regioni («Attese» e «Ceramica», di Luca Massimo Barbero; «Critica d’arte», di Valérie da Costa, Paolo Campiglio, Antonello Negri, ancora Nicoletti, quest’ultimo affacciato sui più recenti contributi; «Disegno», di Francesca Zanella; «Concetto Spaziale», di Giorgio Zanchetti, «Colore», di Marco Tonelli ecc.); zone più raccolte per estensione «geografica» ma veri e propri epicentri del tumulto di anni decisivi come i Cinquanta e i Sessanta: Milano, soprattutto, poi Venezia, New York, Torino, anche Londra, città non particolarmente ambita da Fontana ma dove operava per lui la galleria McRoberts & Tunnard, i due mercanti che esposero nel 1960 le grandi tele ovali «Attese» e favorirono l’approdo newyorkese dell’artista nel 1961.

Galleristi, collezionisti, fotografi, critici scandiscono le pagine del volume, oltre naturalmente agli artisti amati (in primis Boccioni) vicini a Fontana, come il devoto Piero Manzoni, Dadamaino, Ico Parisi, Melotti rispetto al quale divergeva circa l’importanza da assegnare alla ceramica (ambito fondamentale per Fontana, «mero strumento di sopravvivenza negli anni della guerra» per lo scultore roveretano, come ricorda Duccio Nobili), sino a Luciano Fabro e a Giulio Paolini.

Le mostre, le Biennali, Documenta, i Concorsi, le committenze sacre e civili, ma anche la preziosa ricostruzione cronologica e formale degli «Ambienti spaziali» dal 1949 al ’66 (la si deve a Barbara Ferriani, Marina Pugliese, Giovanni Rubino e Orietta Lanzarini), le puntate sulla famiglia dell’artista (sul padre scultore Luigi, emigrato in Argentina nel 1887, a 22 anni, sul cugino architetto Bruno, che favorisce Lucio nei primi contatti con Adolfo Wildt, suo maestro a Brera, su Teresita Rasini Fontana, sposata nel 1952 e, alla mostre del marito, promotrice dell’Archivio e della Fondazione a lui intitolati), nonché la storia degli studi occupati da Fontana a Milano, dal primo, tra il 1928 e il 1935, in via Generale Govone a quello, a partire dal 1952, in corso Monforte.

Più avvincente e invitante di una biografia tradizionale, questa necessaria «guida ragionata» a Fontana centra tutti gli obiettivi del suo curatore, compreso quello di sottrarre «a una fitta coltre di nebbia» o comunque di rivelare ai non specialisti, quegli interpreti e quegli attori del sistema dell’arte entrati in rapporto con l’artista. Il risultato è, spiega il curatore, «un ritratto polifonico e corale in cui Fontana è il punto di attraversamento e di coesione di una galassia di storie diverse che accompagnano i decenni centrali del Novecento».

Lucio Fontana nel suo studio in via De Amicis a Milano (1933 ca). Foto: Fondazione Lucio Fontana, Milano

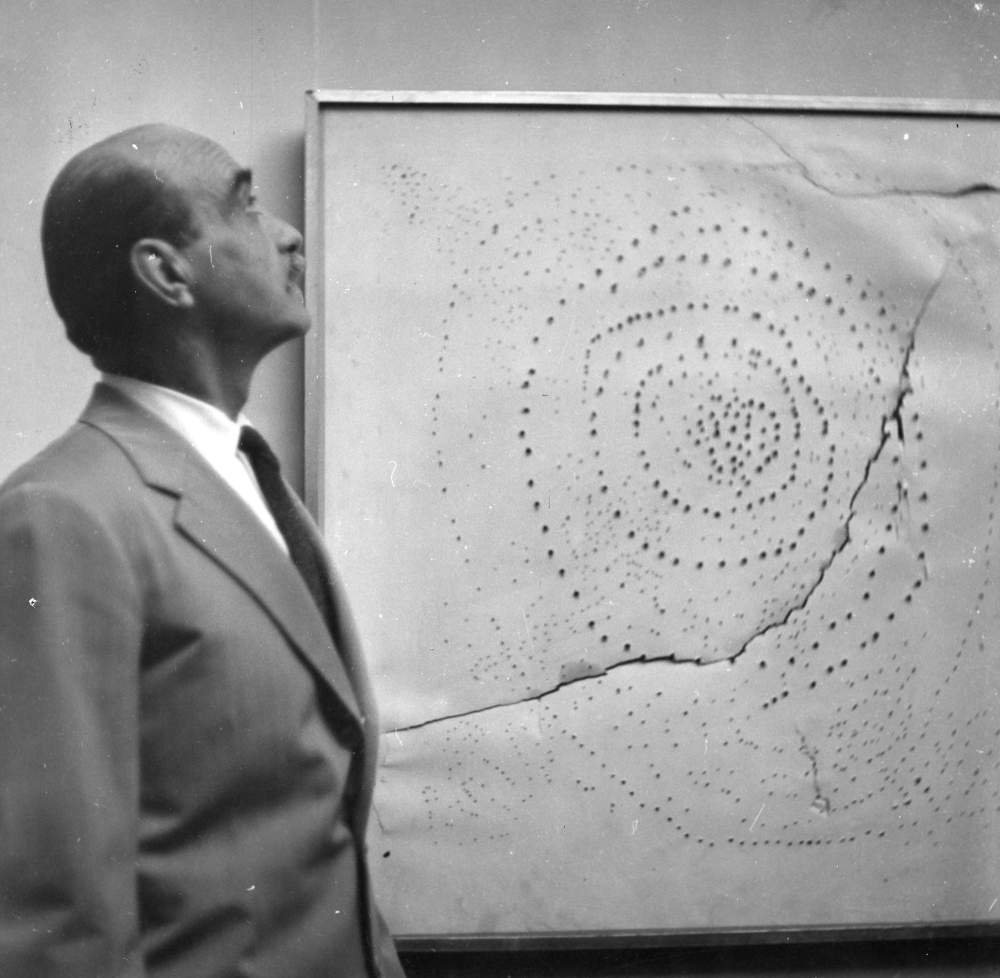

Lucio Fontana accanto al suo «Concetto spaziale» durante la Biennale di Venezia del 1954. Foto: Fondazione Lucio Fontana, Milano

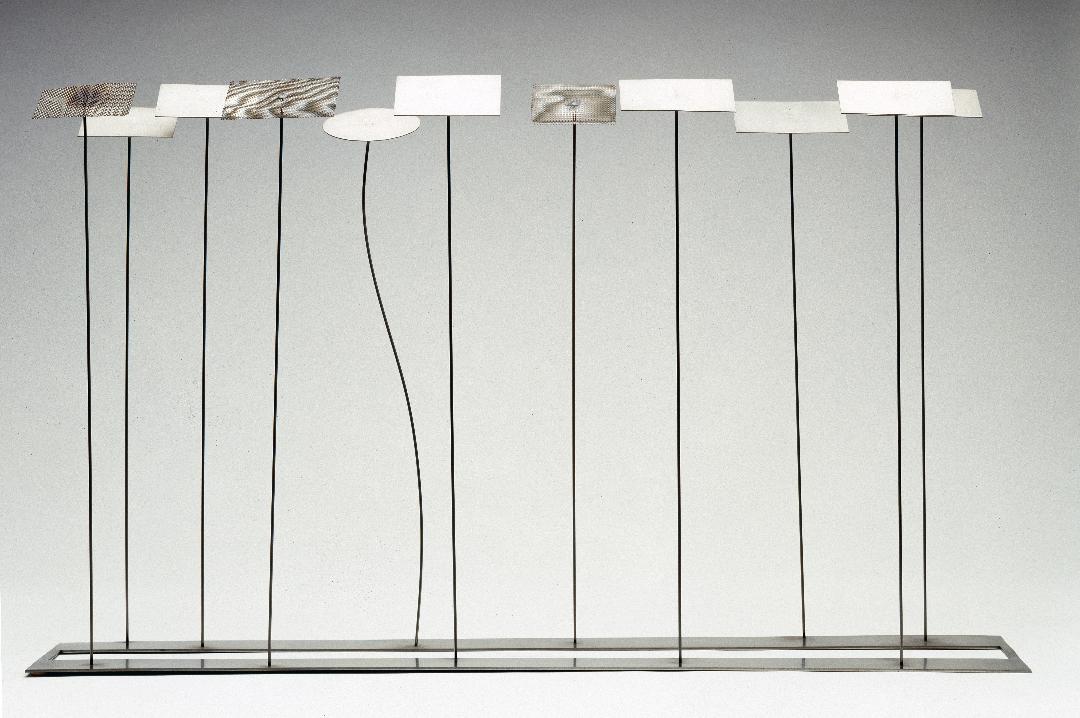

«Scultura spaziale» (1947), di Lucio Fontana. Foto: D. De Lonti, Fondazione Lucio Fontana Milano | SIAE 2023

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

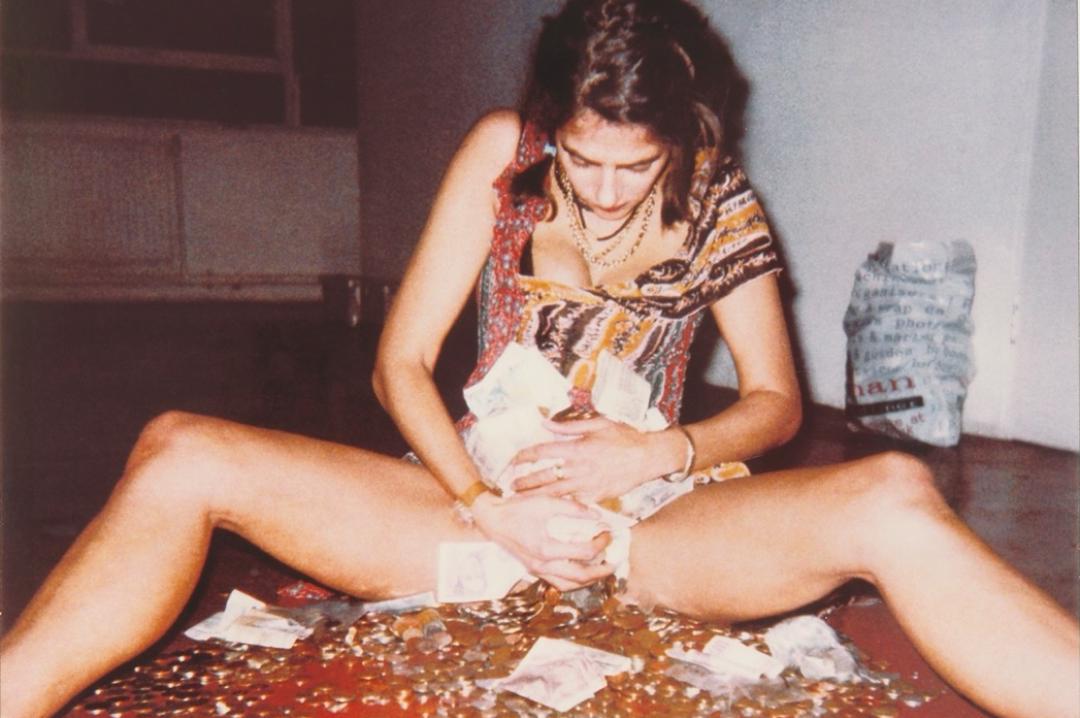

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

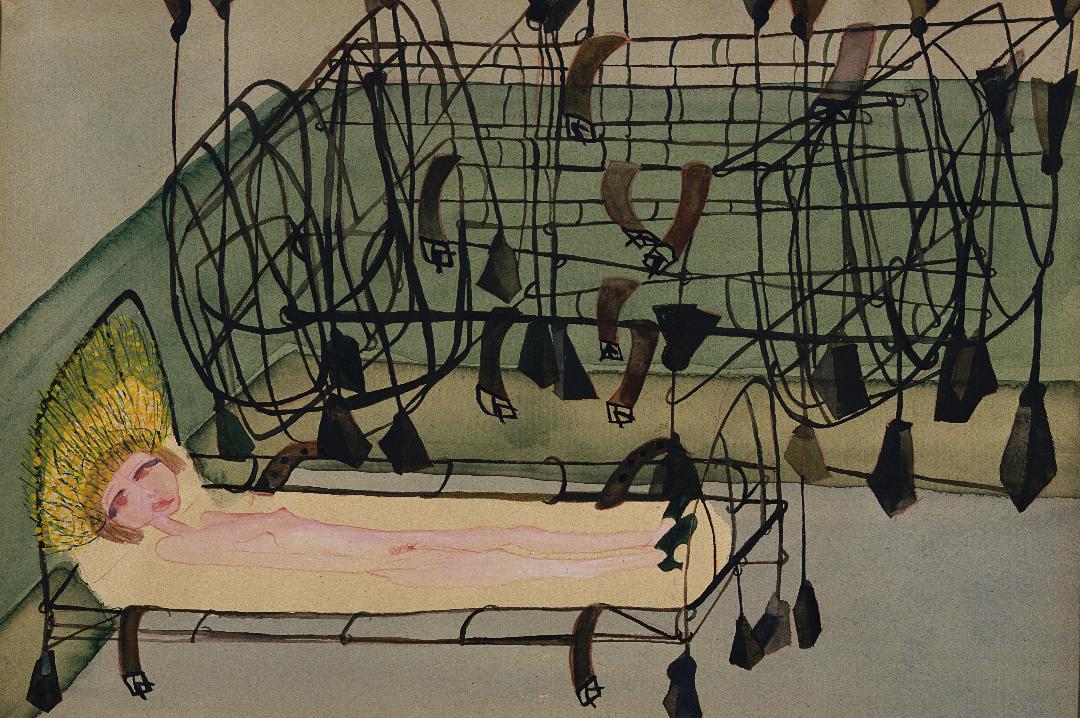

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)