Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli<!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.0px; font: 8.5px 'Swift Neue LT Pro'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.0px; font: 8.5px 'Franklin Gothic Std Condensed'} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 8.0px; font: 7.0px 'ITC Franklin Gothic Std'; min-height: 8.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 8.0px; font: 7.0px 'ITC Franklin Gothic Std'} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {font: 8.5px Helvetica; font-kerning: none} span.s3 {font: 8.5px 'Swift Neue LT Pro'; font-kerning: none} span.s4 {font: 8.5px 'Franklin Gothic Std'; font-kerning: none} --> Nel centenario della morte dell’artista, a giugno esce il nuovo Catalogo generale delle opere di Umberto Boccioni, a cura di Maurizio Calvesi e Alberto Dambruoso (edizioni Umberto Allemandi), ma è già in libreria una biografia del più celebre tra i futuristi, opera di Gino Agnese. È il suo terzo libro a lui dedicato, ma lo studioso ha all’attivo anche la prima biografia di Marinetti

Gino Agnese, quali sono state le sue prime scoperte relative a Boccioni?

Una è il suo rapporto con Napoli, la mia città, che amava più di tutte: tra l’altro, l’unico suo quadro futurista che ha nel titolo una localizzazione precisa è «Sotto la pergola a Napoli», del ’14. Ma la città partenopea, con la sua vivacità, la sua «irregolarità» attrasse anche gli altri futuristi. Nel corso delle mie ricerche ho anche capito quanto Kandinskij, benché non l’avesse mai incontrato, detestasse Boccioni: lo si evince da una lettera a Franz Marc, o anche quando chiede ad Arnold Schönberg di visitare una sua mostra a Berlino sperando che ne scrivesse o parlasse male. Ma un altro episodio poco noto della vita di Boccioni è il suo soggiorno in Russia.

Ci arriva nel 1906, un po’ presto per venire in contatto con le avanguardie russe.

Ma fu comunque un viaggio formativo. Boccioni, che prima era stato a Parigi, soggiorna in Russia tre mesi, a Volgograd, a Mosca e a San Pietroburgo. Ci arriva insieme ai coniugi Augusta e Valère Sergej Berdnikoff, quest’ultimo un funzionario governativo in missione all’estero. Li aveva conosciuti proprio a Parigi, dove lei aveva chiesto a Boccioni di impartirle lezioni di disegno e ne divenne ben presto l’amante. I due avranno anche un figlio, il famoso figlio segreto di Boccioni, la causa per la quale lui non si sposerà mai e sarà sempre restio di fronte a rapporti stabili, anche con Sibilla Aleramo. Ma restando alla pittura, è in Russia che Boccioni avverte tra i giovani artisti un’insofferenza nei confronti di Realismo e Simbolismo e che qualcosa di nuovo sta arrivando. Ed è in Russia che «incontra» l’icona più famosa di Andrej Rublëv, la «Trinità Angelica». Ebbene, il suo quadro «Le tre donne», del 1909-10 è quasi un ricalco dell’opera di Rublëv. Soltanto che Boccioni colloca a sinistra, la posizione che di solito nelle icone è riservata a Dio Padre, sua madre, al centro ritrae la modella e amante Ines e a destra la sorella Amelia.

Boccioni muore a 34 anni, eppure, tra i futuristi, è quello che ha lasciato l’impronta più profonda. Perché?

In gioventù, quando viveva a Roma, c’erano almeno tre o quattro suoi colleghi e amici che in quanto a manualità erano sicuramente più avanti, ma lui aveva un passo differente. Non era nato pittore. Nel 1900 si trasferì da Catania a Roma per fare il giornalista, ambito nel quale ebbe modo di dedicarsi al disegno delle vignette. Solo dopo divenne artista. Balla, che lui incontrò a Roma, era invece nato pittore. Eppure se Boccioni non avesse coinvolto Balla, quest’ultimo sarebbe rimasto un pittore divisionista.

Certo, per Boccioni fu decisivo l’incontro con Marinetti.

Boccioni morì per una caduta da cavallo (in effetti aveva imparato a cavalcare da pochi giorni) quand’era sotto le armi. Alcuni studiosi sostengono che all’epoca si fosse raffreddato, in lui, l’ardore interventista.

È una fandonia. La voce di un Boccioni pacifista si deve al musicista Ferruccio Busoni, che venne letteralmente rovinato dalla guerra, al punto da emarginarsi e cadere nell’alcolismo.Non poteva accettare l’idea di un Boccioni interventista.

E che dice di un altro presunto «pentimento» di Boccioni, che in quel 1916 lavora al ritratto dello stesso Busoni in uno stile più tradizionale?

Fu lo stesso Busoni a chiedere per il suo ritratto uno stile più tradizionale, quasi cézanniano. Tra l’altro, al contrario, nello stesso periodo Boccioni esegue un ritratto della moglie di Busoni in tutto futurista. Ma al di là di questo episodio (non dimentichiamo che l’artista stava per partire per il fronte e voleva lasciare alla madre il gruzzoletto derivante dalla commissione del quadro), sino alla fine Boccioni restò a tutti gli effetti un futurista. Lo dimostrano la sua attività a Napoli, dove pensava che battere il passatismo fosse più difficile che in altre città, e il «Manifesto ai pittori meridionali» del 1916.

Che cosa lasciò di interrotto quella morte così precoce?

Mi limito, da biografo, a ricordare l’ultimo amore di Boccioni. Si tratta della principessa Vittoria Colonna, discendente e omonima della musa di Michelangelo, sposata a Leone Caetani, principe di Teano. Sappiamo quanto Boccioni, geniale anche nella scultura, venerasse Michelangelo e possiamo immaginare che cosa dovette pensare in quell’incontro.

Umberto Boccioni, L’artista che sfidò il futuro

di Gino Agnese

387 pp., ill.

Johan & Levi Editore, Monza 2016

€ 29,00

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

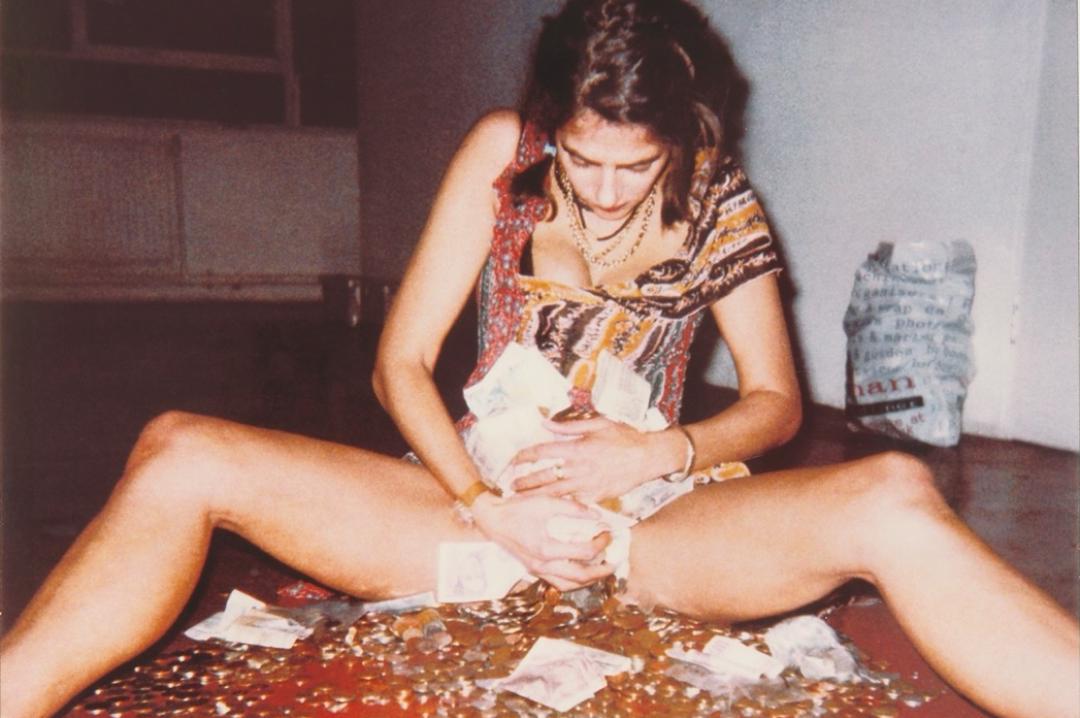

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

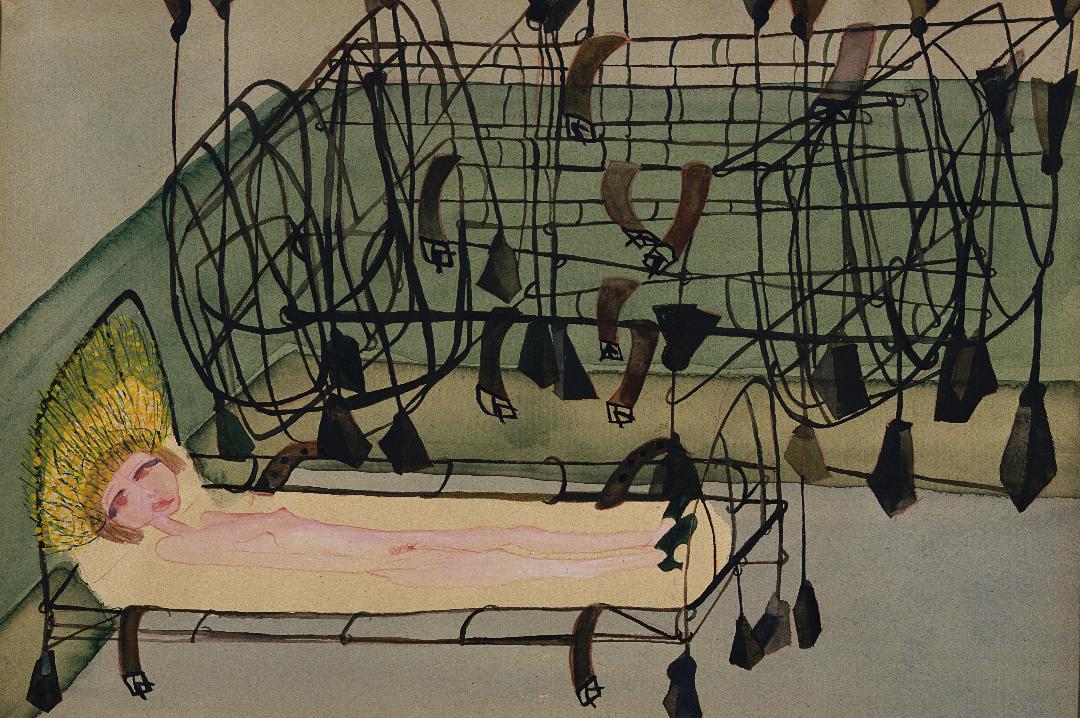

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)