Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Correggia

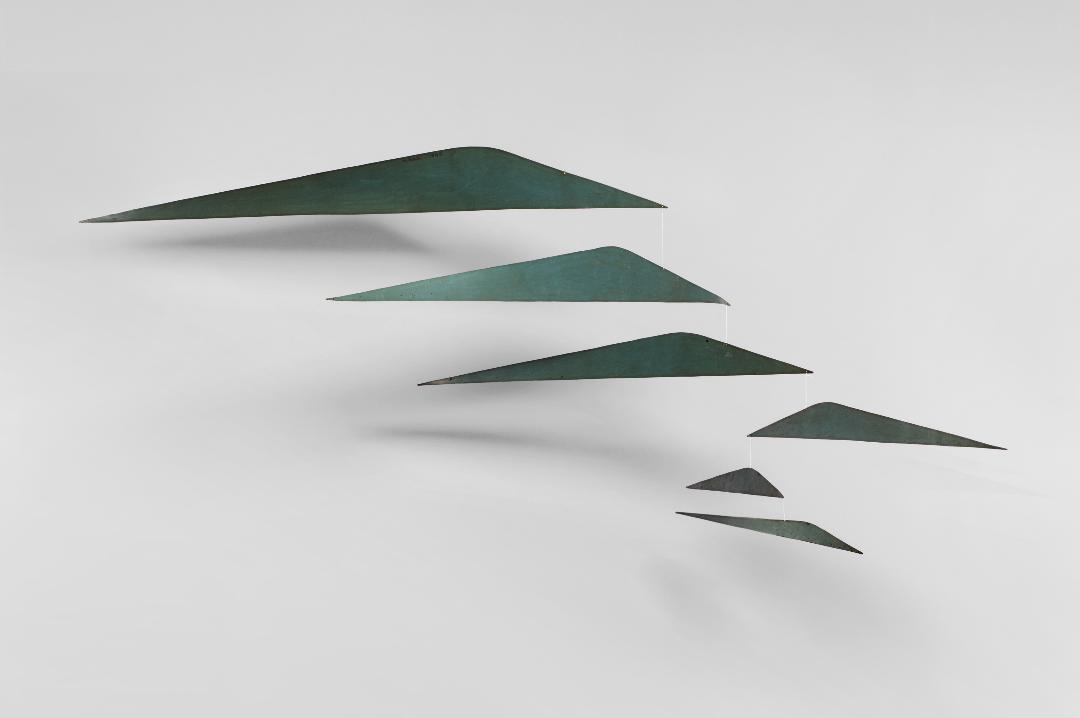

Leggi i suoi articoliDefinito da Pierre Restany il «Leonardo» e il «Peter Pan» del design italiano, Bruno Munari sfugge in verità a univoche classificazioni. Figura geniale e poliedrica del ’900, fu artista, grafico, designer, ma anche scrittore, docente, pedagogista. Un instancabile creativo che non si precludeva ambiti a cui applicare la sua mente fervida. Uno sperimentatore a cui è attualmente dedicata la mostra «Bruno Munari. Tutto», curata da Marco Meneguzzo e Stefano Roffi, visitabile fino al 30 giugno alla Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo (Pr). Un’esposizione che segue quella appena conclusa nell’Art House di Eataly a Verona, intitolata «Bruno Munari. La leggerezza dell’arte», a cura di Alberto Salvadori e Luca Zaffarano e che testimonia l’attenzione crescente della critica nei confronti dell’autore delle «Macchine inutili» e di altre numerose invenzioni. Un’attenzione che però, per svariati motivi, non è ancora stata accompagnata da un pieno riconoscimento in termini di mercato.

«Sulla versatilità di Munari insistono un po’ tutte le mostre che negli ultimi 6-7 anni hanno contribuito a riaccendere l’interesse, sia a livello nazionale sia internazionale, per un artista che vanta opere al MoMA di New York ed è apprezzato anche in Sudamerica e in Giappone, commenta Carlo Repetto di Repetto Gallery di Lugano. I suoi lavori però sono poco riconoscibili, mai uguali a sé stessi e in tempi in cui la ripetitività viene invece premiata dal mercato il grande pubblico fatica a identificare le sue opere di pittore e scultore. A ciò si aggiunge un problema oggettivo, la diffusione negli ultimi tempi di opere ambigue in termini di datazione (ad esempio degli anni ’50 che in realtà sono più tarde) o a lui attribuite senza esserlo. Ciò ha fortemente penalizzato il suo mercato e disamorato i collezionisti. Ora però i nipoti, che gestiscono i diritti di proprietà intellettuale, hanno deciso di rimettere ordine. A breve verrà annunciata la formazione di un Comitato scientifico per il rilascio delle autentiche, decisione che cambierà il corso delle sue quotazioni».

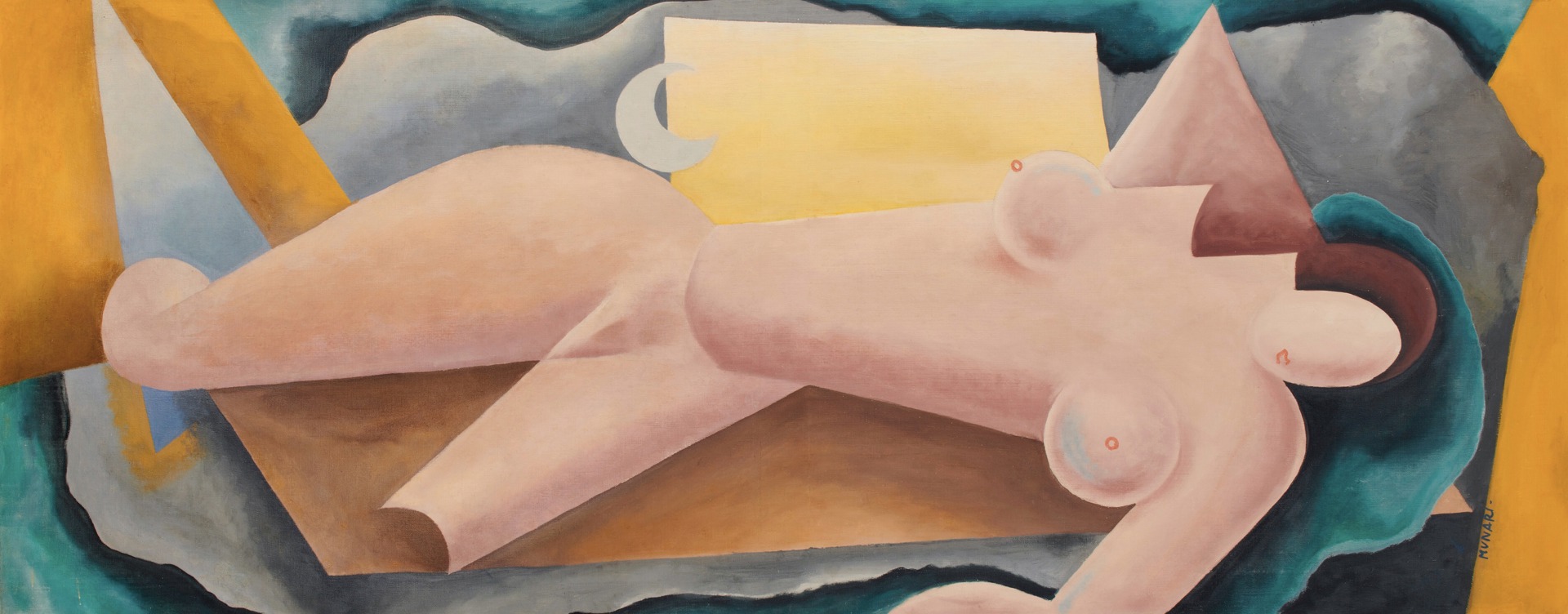

«Buccia di Eva» (1929-30) di Bruno Munari venduta per 176.400 euro dalla casa d’aste Il Ponte. © Il Ponte Casa d’Aste

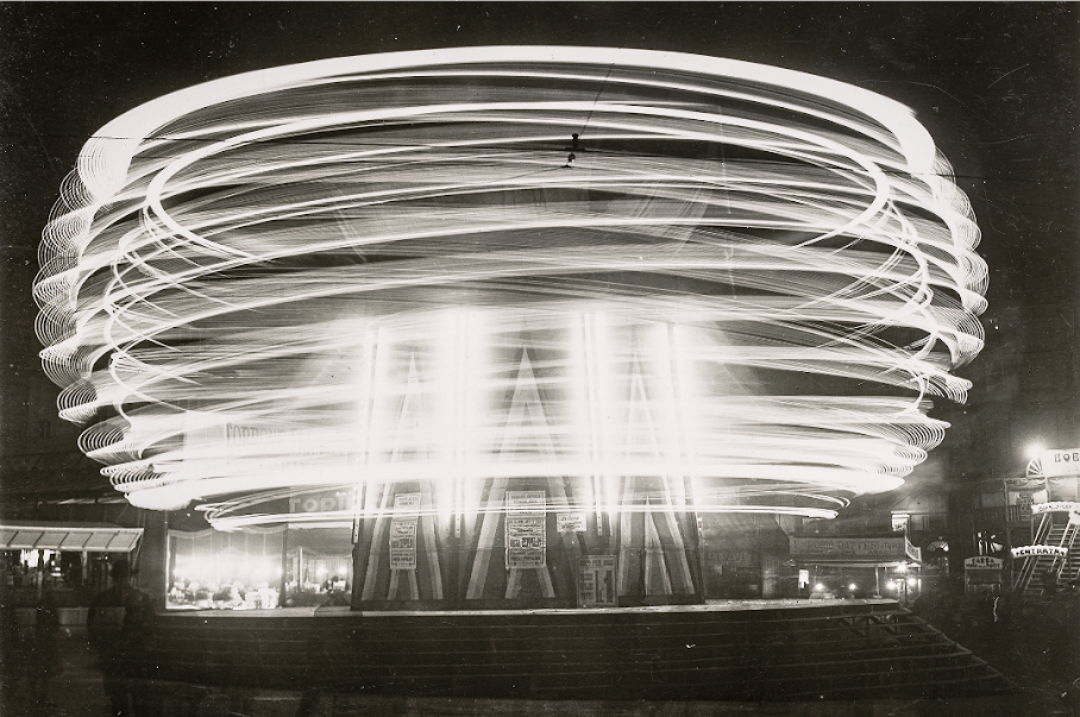

Quando compare un’opera storica, pubblicata e ben documentata, infatti, i riscontri non si fanno attendere. Il record in asta appartiene a una «Macchina inutile», battuta da Il Ponte a Milano nel 2016 e volata da una stima di 15-25mila euro a un’aggiudicazione di 190mila. Si tratta di una delle sue composizioni astratte fluttuanti che dagli anni ’30 indagano il rapporto tra forma, spazio e movimento anticipando, pur con un approccio differente, le intuizioni dei «mobile» di Calder e dell’arte cinetica. «Il nostro record per quell’opera storica ha fatto da apripista e alzato l’asticella, ma sul mercato sono poi circolati molti falsi, le autentiche in passato sono state rilasciate con leggerezza e ciò è stato deleterio, afferma Freddy Battino, capo dipartimento di arte moderna e contemporanea de Il Ponte. Bisogna quindi accostarsi al mercato di Munari con cautela, acquistando solo opere con una bibliografia e provenienza accertata, esposte in mostre storiche, meglio se del periodo in cui l’artista era in vita, dotate di etichette al retro vere (i retro dei falsi sono spesso tutti uguali) e soprattutto affidarsi a un esperto per verificare che l’opera sia autentica».

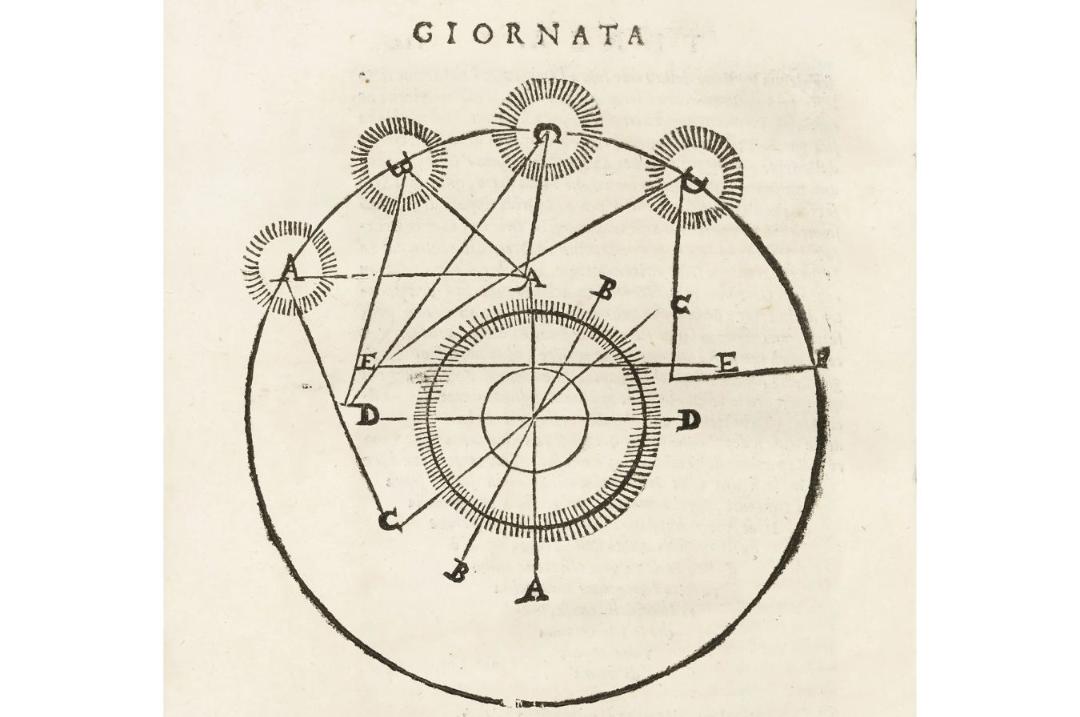

Oltre alle celebri «Macchine inutili» sono molto ricercati i lavori futuristi, basti pensare a «Buccia di Eva», testimonianza della prima produzione futurista di Munari, datata 1929-30, recentemente riemersa in una collezione privata e venduta da Il Ponte nel novembre 2023 per 176.400 euro (da una stima di 60-80mila). Fra le opere più iconiche di Munari «Concavo-Convesso» e il ciclo «Negativo-Positivo», queste ultime forme geometriche su tavola degli anni ’50 che se ben documentate in galleria possono avere quotazioni comprese dai 40mila ai 100-150mila euro per i formati più grandi. Apprezzate anche le «Ricostruzioni teoriche di un oggetto immaginario», su carta, oscillanti sempre sul mercato primario fra 5 e 15mila euro, mentre le colorate «Curve di Peano» degli anni ’70 costano cifre comprese fra 30 e 60mila euro. Senza contare lavori ancor più sperimentali, condotti per brevi periodi come le «Xerografie originali», che iniziò nel 1963-64 utilizzando nel processo creativo una macchina fotocopiatrice Fuji Xerox, muovendo e riproducendo sulla lastra di vetro le proprie mani e vari tipi di oggetti. La prima performance e la prima esposizione pubblica di opere realizzate con una macchina fotocopiatrice avvenne a Tokyo nel 1965. Sperimentazioni che lo porteranno a eseguire una performance alla Biennale di Venezia nel 1970. Le xerografie prodotte in quell’occasione in galleria hanno oggi prezzi abbordabili di 8-9mila euro.

Altri articoli dell'autore

Gli «abstract» di cinque report internazionali di settore: Art Basel and Ubs, Artnet, Artprice, Deloitte e Nomisma-Gruppo Apollo. Mentre i capolavori milionari latitano, le vendite «accessibili» lievitano. Stati Uniti in frenata, Londra (forse) riparte, Cina in affanno: il sistema globale cambia mappe e strategie

La paradigmatica «Nature Morte» dell’artista francese diventa il top lot assoluto per la casa d’aste

A Milano la nuova asta di libri antichi segna la riapertura del dipartimento sotto la guida di Cristiano Collari

La quarta edizione alle Ogr della fiera torinese dedicata alla fotografia, dal 9 all’11 maggio, sarà popolata da 50 gallerie, opere dai 3mila ai 30mila euro, talk e premi