Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Per tutti gli esponenti delle avanguardie francesi d’inizio ’900 il Musée d’Ethnographie du Trocadero fu una fonte inesauribile di suggestioni, e più che mai lo fu, con le sue collezioni di arte africana, per i cubisti. Picasso (1881-1973) dichiarò apertamente il suo debito con l’«Art nègre», come allora si chiamava: per lui, infatti, l’arte non aveva confini né temporali né geografici, e quelle maschere, quelle figure spigolose (al pari dell’arte protoiberica e di quella dell’Oceania, dell’antico Egitto, della Grecia classica) gli offrivano l’accesso allo sguardo «vergine», libero dai condizionamenti accademici, che andava cercando.

La mostra «Picasso. La metamorfosi della figura» (dal 22 febbraio al 30 giugno), prodotta da 24 Ore Cultura–Gruppo 24 Ore, promossa da Milano-Cultura con Fondazione Deloitte e curata da Malén Gual e Ricardo Ostalé per il Mudec-Museo delle Culture, riunisce importanti sue opere, giunte dai musei Picasso di Barcellona e Reina Sofía di Madrid, dalla Casa Natal di Malaga, dagli eredi dell’artista e da importanti collezioni private, fra le quali la splendida «Femme nue» (1907, già collezione Jucker, ora Museo del Novecento, Milano) preparatoria per una delle figure delle «Demoiselles d’Avignon».

Divisa in cinque sezioni, illustrate dalle videoinstallazioni di Storyville, la mostra esordisce con opere del 1906, l’anno in cui Picasso scoprì l’«arte nera», affiancate da una scultura Hemba (Repubblica Democratica del Congo) e dalle fotografie dei suoi studi, fitti di maschere e di sculture africane. Entra poi in scena la stagione del capolavoro protocubista «Les Demoiselles d’Avignon» (1906-07), evocato dalla citata «Femme nue» e dal «Quaderno n.7», uno dei suoi 189 taccuini, con 26 schizzi per quel dipinto, a stringente confronto con maschere africane del Mudec. E poiché dal periodo «primitivista» scaturì il Cubismo (da lui creato con Georges Braque), la terza sezione è abitata da sue opere cubiste (1908-17), efficacemente accostate a una scultura Chamba (etnia che abitava il Nord della Nigeria).

Il primo dopoguerra porterà al «ritorno all’ordine» e anche Picasso abbandonerà l’avanguardia, senza mai dimenticare, però, la lezione delle culture extraeuropee, ben evidente nella sezione successiva, dove una scultura Igbo Alusi (Nigeria) dialoga con sue sculture e con altri suoi lavori. Da ultimo, le forme metamorfiche degli anni tra il 1930 e il 1970, dove Picasso distilla in un immaginario solo suo l’essenza di tutto ciò che nel tempo l’aveva sedotto. Tutte opere con cui si sono confrontati, per adesione o per rifiuto, gli artisti contemporanei africani scelti per accompagnare la sua opera.

Altri articoli dell'autore

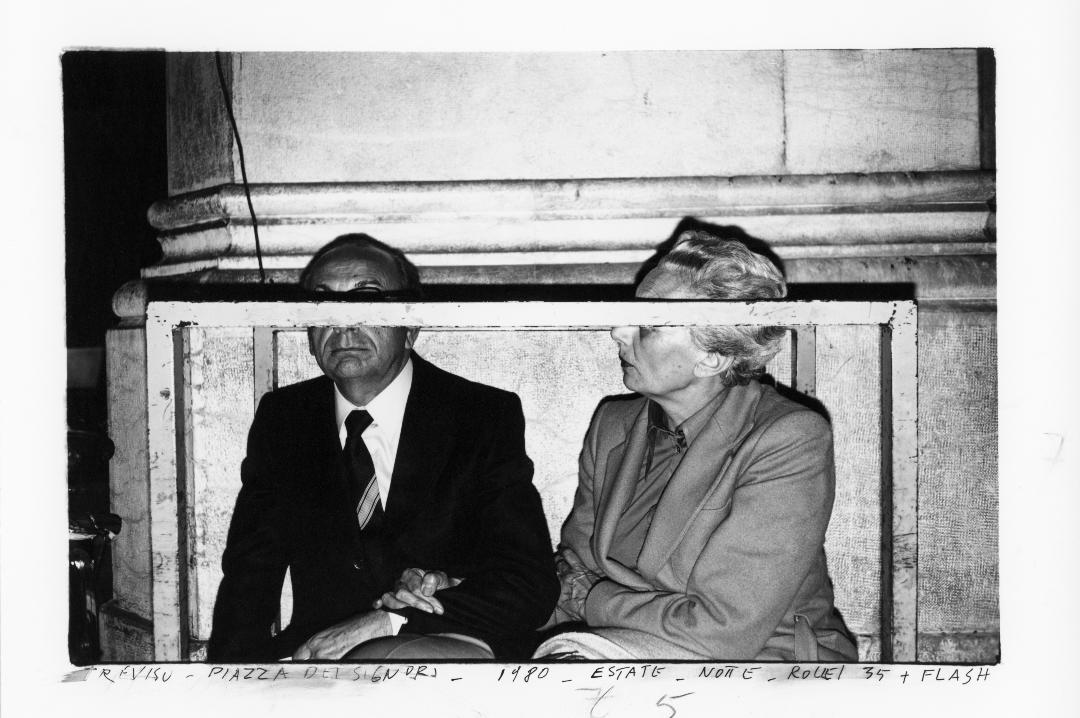

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

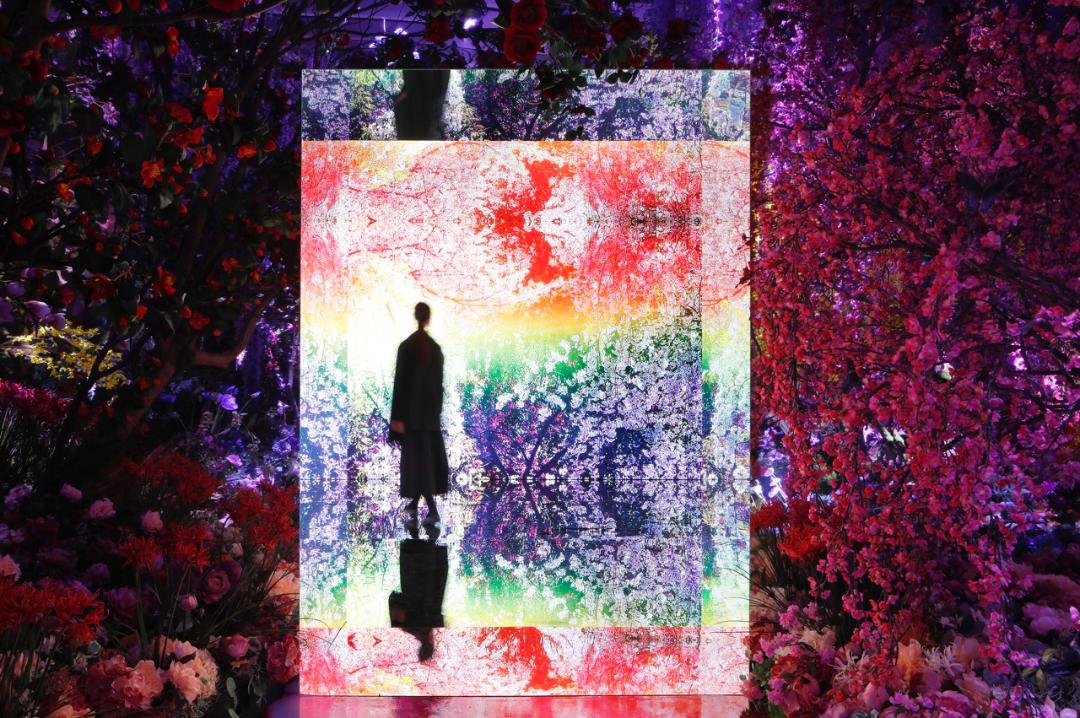

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese