Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Le dimensioni contano, anche nelle grandi città d’arte. Nel settembre 2015, sulla facciata di un palazzo attiguo alla chiesa di San Giorgio Maggiore all’ingresso del quartiere di Forcella, comparve il volto super ingrandito di San Gennaro con due scippi neri sulla guancia come un apache. Opera di Jorit, pseudonimo di Ciro Cerullo, trentatreenne muralista napoletano. Come d’incanto a Napoli il santo per antonomasia, il top player dei nostri patroni cui si impetra di sciogliere il sangue tre volte l’anno, diventava formato maxi king, quindici metri, un numero 10 come l’argentino Maradona che, non solo da queste parti, continua a essere equiparato a, e venduto come, una divinità. Ormai da dieci anni San Gennaro è il capo indiano che incontri quando, sbucando da via San Biagio dei Librai, ti immetti su via Duomo e pieghi o, come dicevano i vecchi carabinieri, ti porti verso il Pio Monte della Misericordia o la cattedrale.

Solo che via Duomo non è lavagna vuota, sito smemorato come le nostre annichilenti periferie (con memoria in veloce riempimento). Qui ci sono cose da scoprire e riscoprire. Bisogna essere discreti ad allinearsi dentro una filiera di piccole e grandi cose che si fa fatica a enumerare. Ma camminare in punta di piedi in centro storico (e quello di Napoli è il più importante e sconosciuto della geografia artistica europea) è chiedere troppo agli autori dei murales. Fatto è che le dimensioni contano, e non solo nella vita. Specie se, alla lettera, uno ci rimetta la faccia.

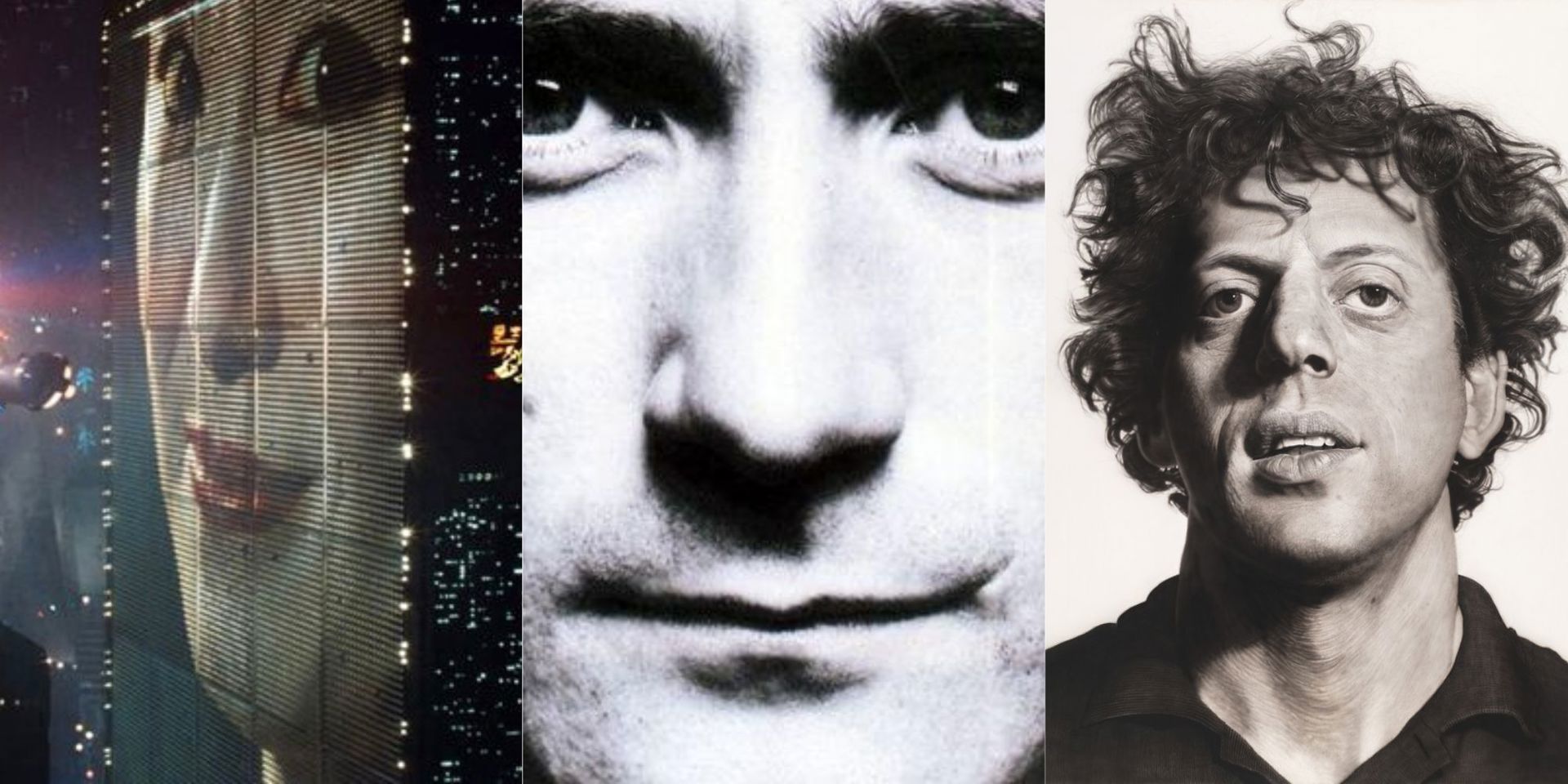

Lo sa bene un regista come Ridley Scott quando, nel futuro distopico di «Blade Runner», uno dei film che nel 1982 ha ridisegnato le regole della visione, appare sul grattacielo il volto immenso di una geisha; lo sa bene Phil Collins quando, sulla copertina del suo primo album, un lavoro cruciale, «Face value», calibra a tutta pagina nel 1981 il proprio volto. E lo sapeva meglio e prima di Scott, di Collins e, naturalmente, di Jorit, un mago del fotorealismo come l’americano Chuck Close, scomparso tre anni fa, quando, a fine anni ’60, cominciò a ingrandire le polaroid dei primi piani delle persone senz’altra determinazione ambientale («il viso di una persona è la carta stradale della sua vita», diceva). Siamo ai primi vagiti di questa sequenza napoletana di Jorit dei vari Pasolini, Massimo Troisi, Pino Daniele, Mandela, Maradona e altri eroi, veri o presunti, della nostra storia: efficace quando svetti nel deserto del quartiere di Scampia o del Centro Direzionale; ma a rischio di intrusione vicino alla chiesa paleocristiana di San Severo cresciuta poi come tempio barocco di San Giorgio Maggiore.

Still dal film «Blade Runner» (1982) di Ridley Scott; la copertina dell’album «Face value» (1981) di Phil Collins; «Phil» (1969), di Chuck Close (un ritratto di Philip Glass), New York, Whitney Museum of Art

Altri articoli dell'autore

Un interrogativo intorno a una musica che dal 1835 per sua natura vive di maschere e sdoppiamenti

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

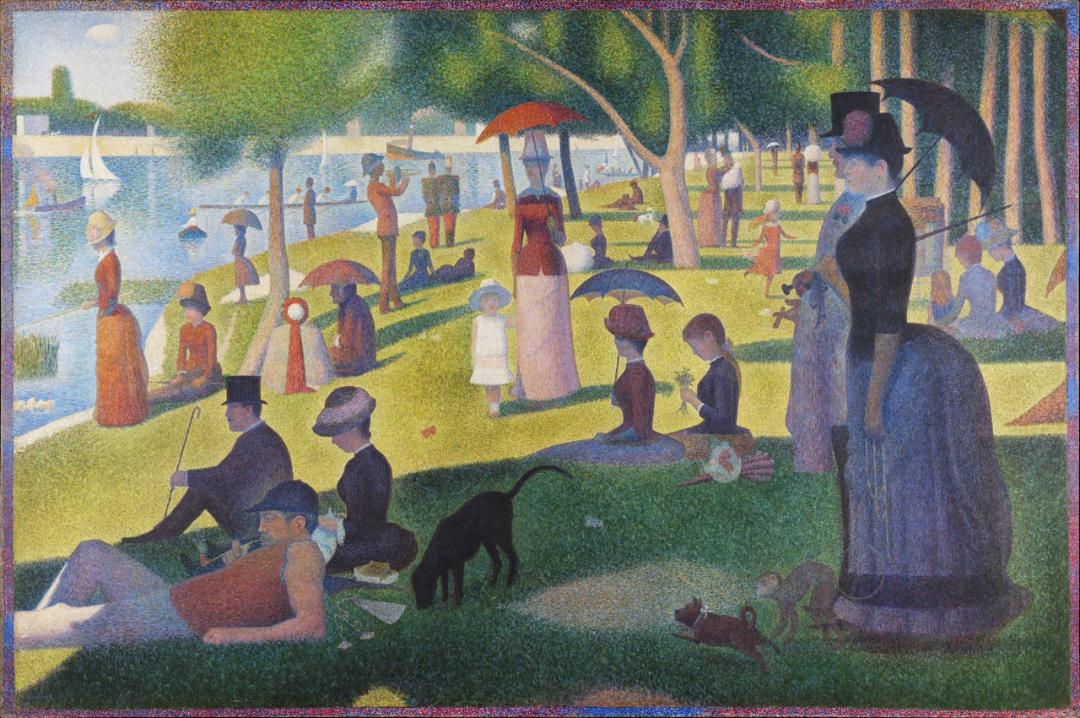

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso