Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Poniamo che, per una settimana intera, silenziassimo la musica che gira intorno risparmiando, con assorta devozione, solo ed esclusivamente i dischi, vinili e cd, del nero americano Thelonious Monk (1917-82). Una sessantina di composizioni originali suonate e risuonate, da solo o in organici diversi (perlopiù con sax, contrabbasso e batteria), tra il dopoguerra e i primi anni ’70.

Sghembe architetture spigolose e ostiche; uso costruttivo delle pause, frasi segmentate, smontate e rimontate; dissonanze, ripudio del virtuosismo e del bel tocco; scarsi, per non dire rari sforzi di piacere o compiacere nessuno. Non è Horowitz né Cortot, non è Benedetti-Michelangeli e, se non vi basta, neanche Glenn Gould.

Monk rimane una parete liscia, inclassificabile dove gli appigli, ammesso ci siano, mai compaiono dove ti aspetti. In pratica quanto aveva provato a fare il greco italianizzato Giorgio de Chirico (1888-1978) in alcuni dipinti alla vigilia della Grande Guerra. E chissà che Monk non ne avesse visto qualcuno di questi dipinti che ricombinano oggetti, edifici, nature morte, brani di cielo, stanze di vita quotidiana come se non li avessimo mai visti. Magari al MoMA di New York. Da certe associazioni è meglio guardarsi, specie se più apparenti che reali. Ma alcune copertine, a saperle vedere, nascono per invitare ascoltatore e spettatore alla fiera, sempre aperta, delle connessioni.

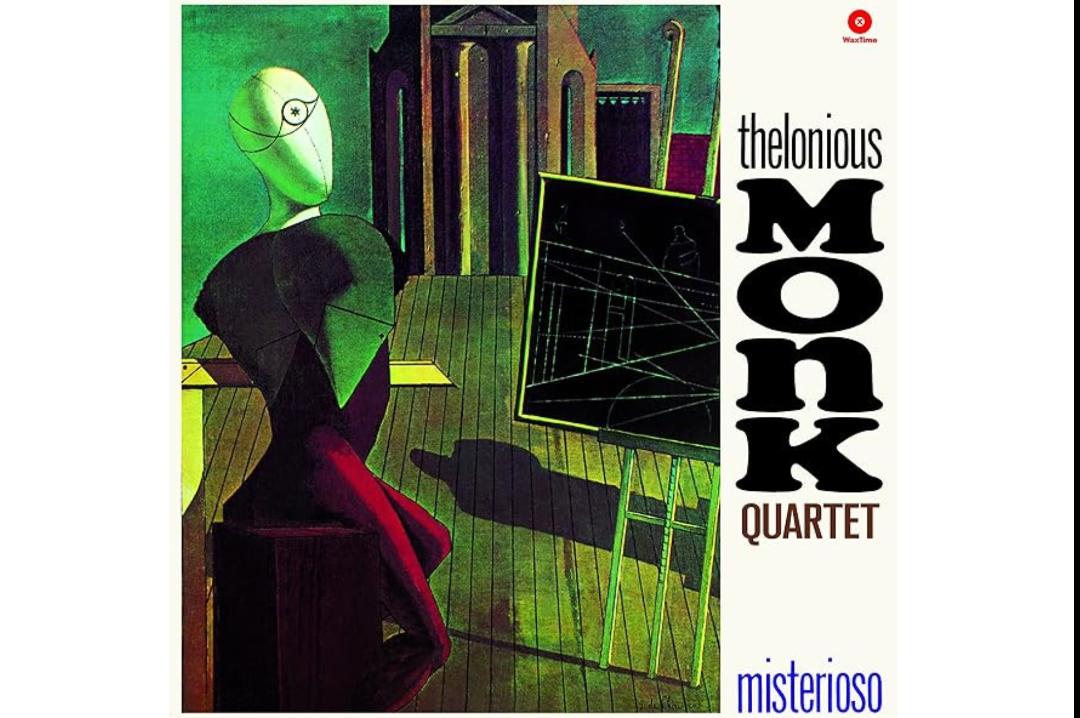

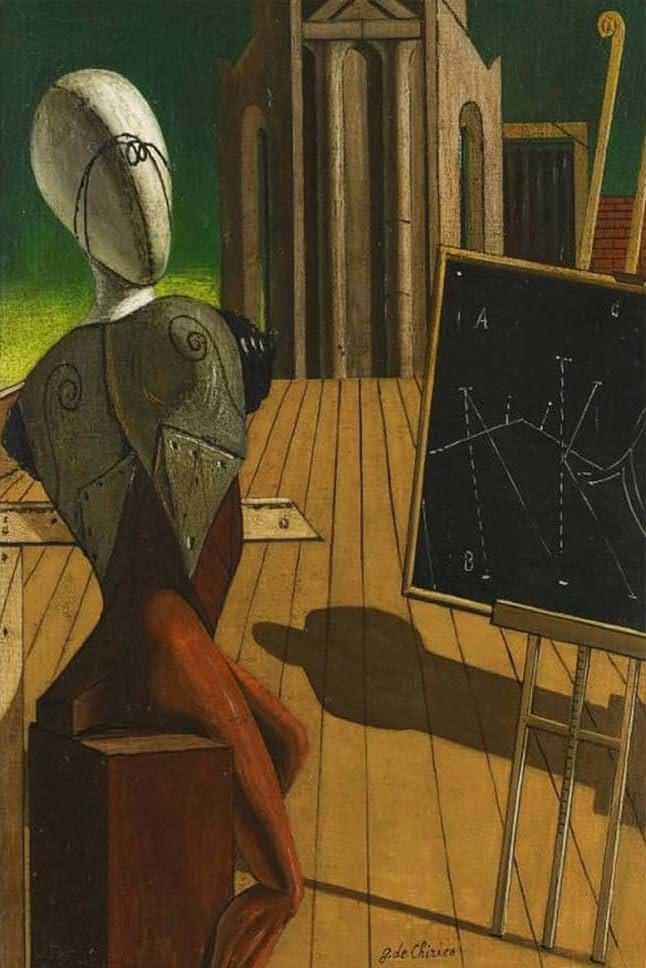

Intanto quella di un disco «Riverside» di Monk in quartetto che documenta un paio di serate in un locale newyorchese nell’agosto 1958. Quanto a De Chirico, sempre meno metafisico o, si direbbe oggi, diversamente metafisico: era nel pieno di quel trip neorubensiano che il nostro maggior scrittore e storico d’arte Roberto Longhi detestava fieramente (né passava giorno che non ne alimentasse lo sfottò sulle pagine di «Paragone», sua creatura fiorentina). Ma qui, sulla copertina di «Misterioso» di Monk ci finisce un apice del primo tempo del pittore come il «Veggente» eseguito a Parigi, a fine soggiorno, nell’inverno tra il 1914 e il 1915 e appartenuto alla collezione di James Throll Soby (che di De Chirico ne aveva altri otto). Il manichino. Le doghe del pavimento. Il legno e la lavagna sul cavalletto crivellata di segni. I monumenti di sfondo, l’Antico e l’ombra della statua nel meriggio (avrebbe detto Montale). Uno di quei De Chirico entrati al MoMA per donazione che rendono indispensabile la visita del museo americano per mettere a punto le mappe della migliore pittura italiana del secolo scorso.

«Misterioso» lo manipola Paul Bacon che, sulla striscia al lato al «Veggente» di De Chirico, infila nome del pianista, titolo del disco e traccia più celebre (un blues di elementare genialità, fatto di seste ascendenti e discendenti). In caratteri cubitali bianchi le quattro lettere del cognome, Monk, si aggiungono come un elemento dissociato: fuori dal quadro ma dentro la copertina. A quel punto chiunque, più o meno consciamente, darà un volto e un nome al manichino. È Monk stesso seduto al piano. Monk il veggente, il vaticinatore. Monk De Chirico del jazz (come De Chirico, a sua volta, sarà il Monk della pittura).

«Misterioso» è un sintomo della trasversalità della fortuna americana del Pictor Optimus che, da noi, era già considerata una specie di tradimento in vita. Basti leggere che cosa scrive (su sollecitazione di Longhi) nel 1950 in punto il romano Antonio Fornari, pittore e scenografo, nel numero d’esordio di «Paragone»: «Quando alcuni lustri fa, Parigi rifiutò…la nuova pittura di De Chirico e…pianse la sua immatura morte artistica, il Maestro…preferì prenotare una comoda cabina per New York, sul più veloce transatlantico della Gold Star Line. Tuttavia in America i suoi quadri nuovi confermarono l’atto di morte parigino e, dalla California al Minnesota, lacrime di compianto caddero sulle vecchie tele metafisiche». Che, intanto, ricomparivano sui muri dei musei e sulle copertine dei dischi.

«Il veggente» (1914-15) di Giorgio De Chirico, New York, Metropolitan Museum of Art

Altri articoli dell'autore

Un interrogativo intorno a una musica che dal 1835 per sua natura vive di maschere e sdoppiamenti

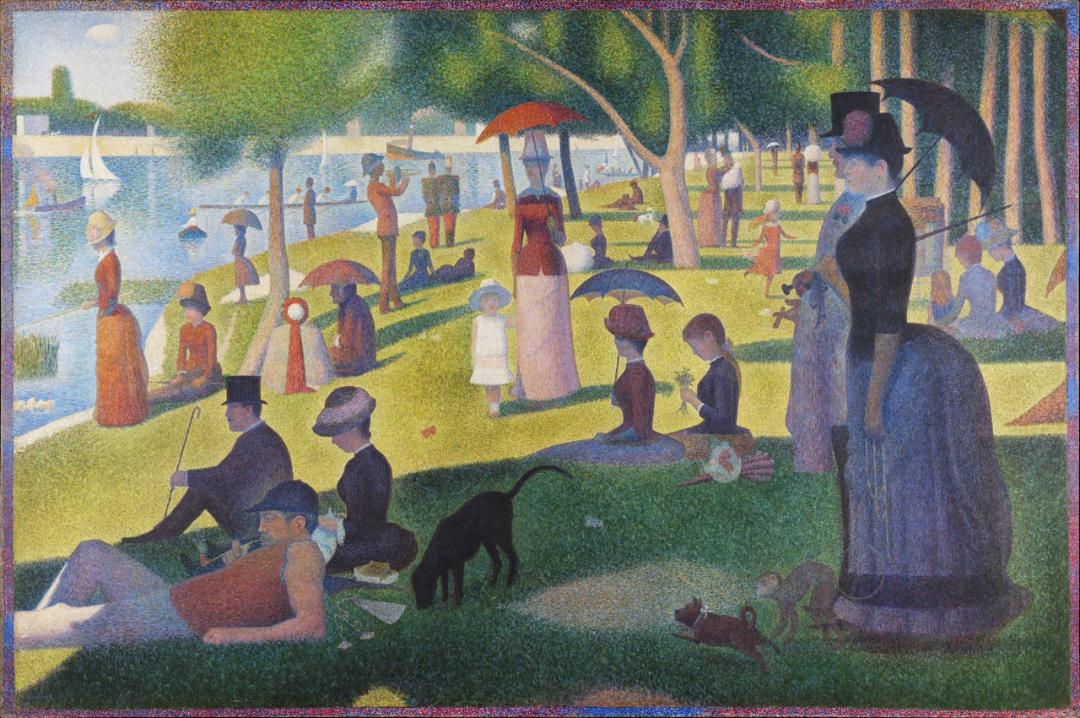

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso