Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

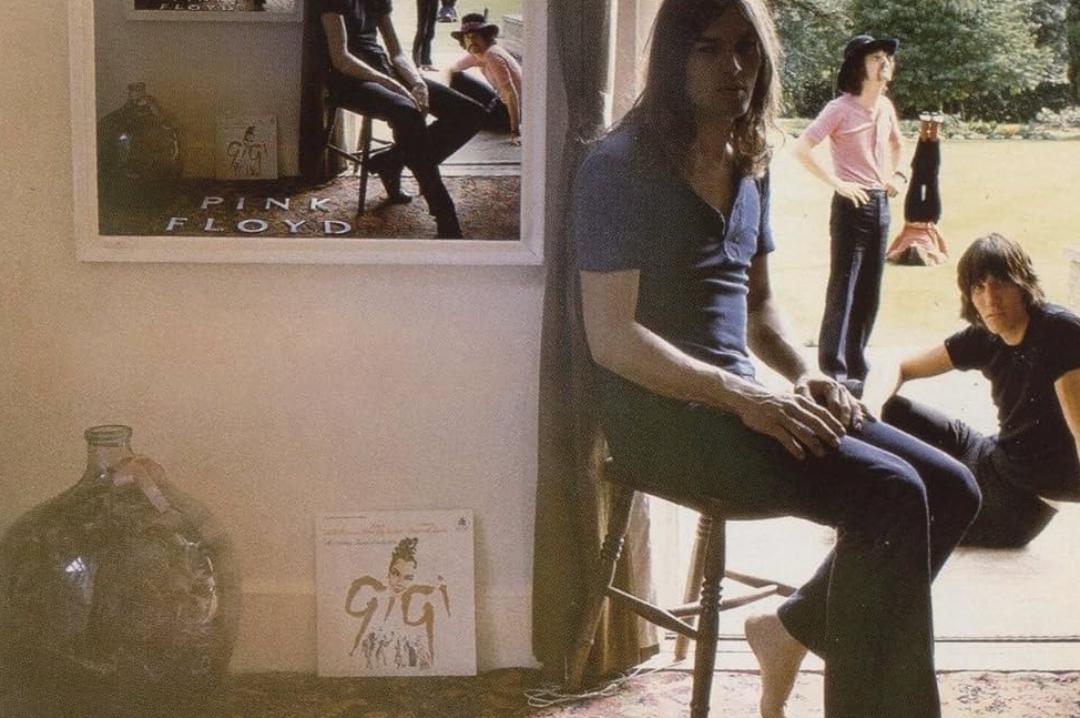

C’è stato un momento in cui la scorciatoia per Ferrara partiva da San Pietroburgo e passava per Parigi. Uscito sessant’anni fa il Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani ha in copertina, nell’edizione Einaudi, la «Donna distesa» del russo di adozione francese Nicolas de Staël. Nato nel 1914 e morto suicida quarantenne, il pittore stava facendo l’inventario delle donne capitategli sott’occhio e nei musei.

Dato che in casa la copertina era spesso malmessa e i capelli e il busto finivano sulla costola del volume, per anni ho immaginato che a guardia di Bassani ci stesse una cima innevata su fondo rosso. Un nudo scambiato per una montagna? Anche l’ultimo degli analisti avrebbe gioco facile. Fatto sta che se l’esplorazione di un libro si avvia dalla soglia, il viaggio non comincia per tutti allo stesso modo.

La copertina di Bassani è l’apice della fortuna italiana di un maestro noto, per esempio, al pubblico torinese di mostre piccole ma buone (in Palazzo Madama gli era stata dedicata un’antologia di ben sette quadri tra i «Pittori d’oggi. Francia Italia») e amato nella cerchia dello scrittore storico dell’arte Roberto Longhi riunitasi nella rivista «Paragone». In realtà l’edizione Einaudi del maggior romanzo di Ferrara, premio Viareggio nel 1962, vanta un’altra particolarità che ne avvalora il valore per un racconto meno angusto della letteratura italiana.

«Campi da tennis» (1923) di Giorgio Morandi

Al principio del terzo capitolo, compare un’opera del 1923 di Giorgio Morandi: il «Campo da tennis». L’acquaforte integra e accoglie la prosa di Bassani: «Fummo veramente molto fortunati, con la stagione. Per dieci o dodici giorni il tempo si mantenne perfetto, fermo in quella specie di magica sospensione, di immobilità dolcemente vitrea e luminosa che è particolare di certi nostri autunni…».

Ma da quando abbiamo smesso di scrivere in una prosa così fluida e carezzevole, dove aggettivi e avverbi facciano il loro mestiere? Ora uno scrittore come Bassani, che sta a Proust come il pittore rodigino Cavaglieri sta a Bonnard, è un impeccabile artigiano allo stesso modo in cui, nonostante gli avvisi contrari di Longhi, tradizionale e intelligentemente ottocentesco riusciva ad esser Morandi. Il terreno da gioco è luogo di rivelazioni per entrambi; nonché per il regista ferrarese Michelangelo Antonioni, come sa chi ha visto la finta partita a tennis di «Blow Up». La saldatura tra il De Staël 1955, il Bassani del ’62 e il film del ’66 è naturalmente Morandi.

I Finzi Contini arricchiscono l’antologia su Morandi che, due anni dopo, si coagulerà nella monografia di un allievo fedele e dissidente di Longhi come Francesco Arcangeli. E con lui avevano seguito i corsi longhiani Bassani, Antonio Graziani, Antonio Rinaldi e Attilio Bertolucci. «Longhi mi disse che un’annata come la nostra non gli era più capitata in tutto il suo lungo insegnamento universitario. Si vede che eravamo molto appassionati», ricordava Bertolucci trent’anni fa. Oggi dovrebbe esser chiaro che i Finzi Contini sono frutto della covata bolognese di Longhi.

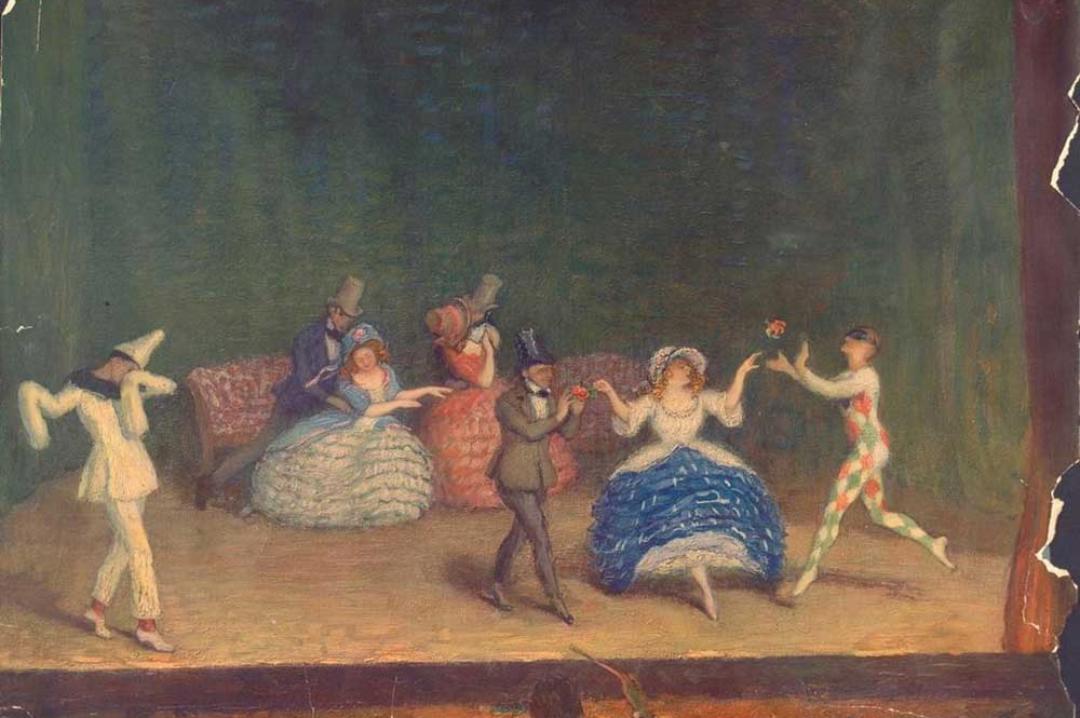

Una scena tratta dal film «Blow Up» (1966) di Michelangelo Antonioni

Altri articoli dell'autore

Un interrogativo intorno a una musica che dal 1835 per sua natura vive di maschere e sdoppiamenti

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso