Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

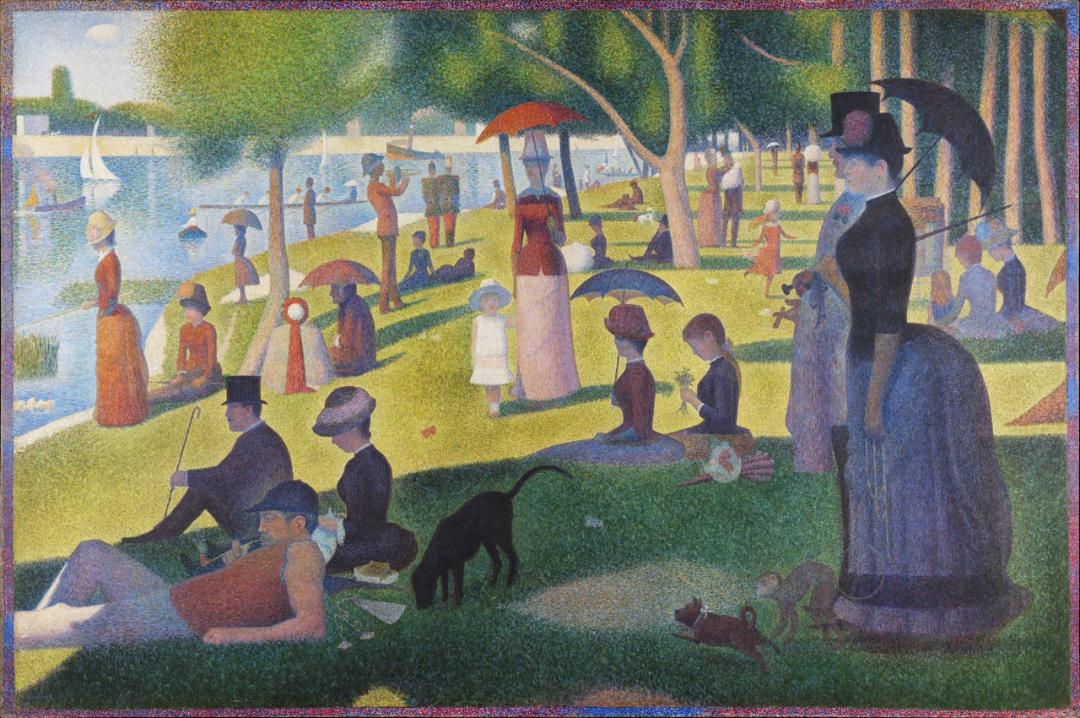

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliTra le cose che abbiamo chiuso a chiave nello scorso millennio, insieme al diritto alla privacy e al talento di invecchiare senza vergogna, c’è la strategia dell’attenzione. Attenzione da prestare a cose, persone, immagini, libri e dischi (non necessariamente in quest’ordine). Se usato in veste di sottofondo, come la settecentesca «Musica da tavola» scritta dal tedesco Georg Philipp Telemann negli anni di Solimena e di Tiepolo, il jazz, unica forma d’arte dove non succede mai niente di quello che ci si aspetterebbe succeda, suona irritante e molesto. Tutto, fuorché musica per animali pigri, invoca qualcuno disposto a rischiare e a scartare di lato come fanno, ascoltandosi l’uno con l’altro, gli uomini sul palco addetti alla batteria, al piano, al contrabbasso, al sax o alla tromba. Necessita, il jazz, di un ascoltatore al quadrato che si trasformi in musicista attento come, un secolo fa, nell’Ulisse, Joyce inventa una nuova specie di lettore potenziato, un lettore scrittore. Un mostro a due teste ma rivolte nella stessa direzione.

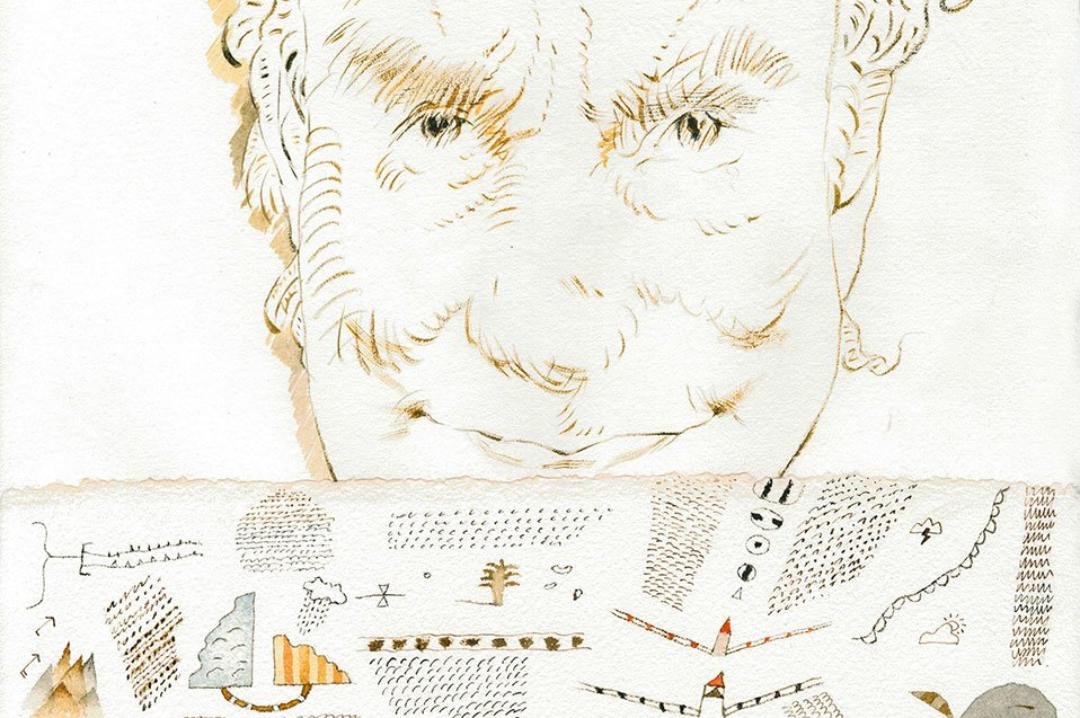

Quindici anni fa al Mart di Rovereto si tenne una mostra «Il Secolo del Jazz» che mostrava come ci si potesse avvicinare alla civiltà musicale afroamericana anche attraverso il suo resoconto iconografico: dalle copertine, alle locandine, alle fotografie stesse dei musicisti. Tempo prima, ma in Giappone e non a Trento, il regista e illustratore Wada Makoto, scomparso nel 2019, dipinse su fondo monocromo le mezze figure di una cinquantina di jazzisti sommi bianchi e neri: da Monk a Evans, da Parker a Miles a Sonny Rollins, da Armstrong a Ellington, da Bix a Lester Young. Makoto lavorò sulla base di fotografie e con i dischi sott’occhio. Il risultato, astutamente naif, è una lezione magistrale sulla tradizione di Ben Shan (1898-1969), grande maestro americano in quota figurativa che in Italia abbiamo imparato a conoscere anche nell’officina di Longhi.

Chi conosce bene le strategie dell’attenzione è Murakami Haruki che, prima di vivere del mestiere di scrittore, aprì un jazz bar dove girava sul piatto un jazz in vinile non da consenso immediato (Thelonious Monk e non Keith Jarret, Eric Dolphy e non Red Garland). Murakami decise di accompagnare al lavoro di Makoto una scheda con un disco preferito di ciascun autore ritratto. Uscito a fine secolo, e tradotto meritoriamente nel 2013 da Antonietta Pastore per Einaudi, Ritratti in jazz è un libro a quattro mani e a una velocità sola. Murakami mette le didascalie a Makoto e viceversa. A distanza di anni non si resiste a consigliarlo a chi desideri un racconto idiosincratico, sanamente fazioso, delle musiche più belle del secolo scorso e fa capire perché Murakami, classe 1949, sia l’unico scrittore giapponese, dopo i classici, noto dalle nostro parti. È suo, e di nessun altro, usare il jazz come lente di ingrandimento sulle cose della vita con franchezza disarmata e altrettanta compassione. Che vuol dire attenzione a sé e agli altri. Quella stessa che pretende il jazz ed è oggi, più ancora del tempo, il bene più prezioso che esista.

Altri articoli dell'autore

Un interrogativo intorno a una musica che dal 1835 per sua natura vive di maschere e sdoppiamenti

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso