Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoliIn questa intervista del 2008 Giuseppe Galasso ripercorreva il lungo iter della legge del 1985 che porta il suo nome, uno strumento unico per la tutela del territorio italiano.

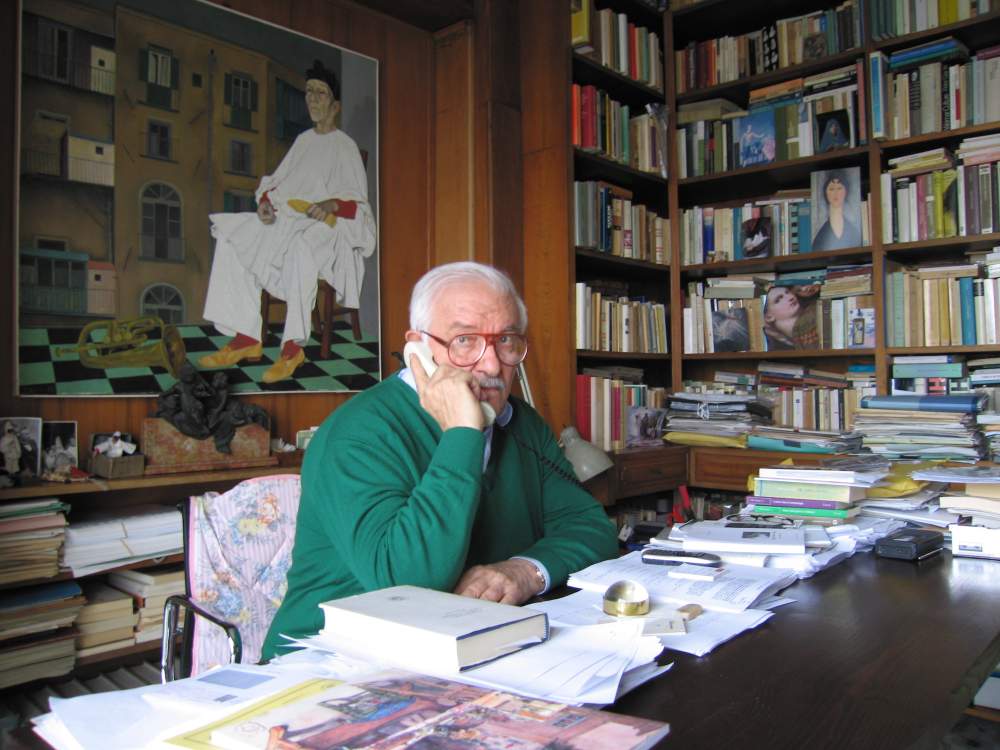

Napoli. Dalle finestre di casa Galasso, sulla strada che costeggia il mare prima di Pozzuoli, il capo di Posillipo e Nisida sembrano vicinissimi e tra loro si distingue la penisola sorrentina; davanti, in mezzo al golfo più famoso del mondo, il profilo netto di Capri; a destra Capo Miseno nasconde solo in parte Procida e Ischia. Giuseppe Galasso è il padre della «legge Galasso», la n. 431 del 1985: strumento basilare per la tutela del paesaggio italiano, che ha preso nuovo vigore dalla recente approvazione del rinnovato Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Il professore vive di libri e tra i libri. Storia, politica, filosofia: 35mila volumi, ordinati per genere, riempiono le stanze e in ciascuna lasciano spazio soltanto per una scrivania (ha pubblicato da poco La tutela del paesaggio in Italia. 1984-2005, Editoriale Scientifica, Napoli 2007, una storia della sua legge intrecciata ai problemi attuali della protezione del territorio).

Galasso non si sente affatto prigioniero del ruolo di difensore del paesaggio, e neppure di quello di docente universitario. Ragiona da storico anche su se stesso. «Sì, sono uno storico, ma questo non è l'unico interesse della mia vita culturale. Ho fatto lo studioso e contemporaneamente il politico. L' interesse per la difesa del paesaggio è parte di una attività che si è sviluppata gradualmente».

Per Galasso la politica è stata una vera passione. «Da ragazzo era così. Mi sono iscritto al partito repubblicano nel 1945, avevo smesso da poco i calzoni corti e feci la campagna per il referendum istituzionale». Dal 1963 segretario provinciale e poi regionale del partito in Campania costruisce in quegli anni il partito locale con Antonio Jannello e pochi altri vecchi repubblicani. Intanto insegna all'Università di Salerno; a 36 anni, nel 1965, vince il concorso come professore di Storia medievale e moderna a Cagliari e poco più di un anno dopo è docente a Napoli. Nel 1970 viene eletto consigliere e assessore comunale, nel 1975 sindaco di Napoli. Si dimette dopo un mese. «Fallì, racconta Galasso, il mio tentativo di costituire una giunta laica tra i due grossi blocchi, democristiano e comunista. Va ricordato, perché per la prima volta, dopo l'epoca dei monarchici, fu eletto un sindaco non democristiano». Resta consigliere, ma soprattutto uomo di partito: membro della direzione nazionale, presidente della commissione scuola, commissario del partito in Calabria. Nell'82 muore il deputato repubblicano di Napoli Francesco Compagna, le elezioni sono vicine: «Non ero del tutto favorevole a candidarmi, ricorda Galasso. Dal 1978 ero presidente della Biennale di Venezia, un'esperienza straordinaria. Però mi convinsi e diventai deputato nella primavera dell'83, secondo dietro a Spadolini».

Fu Giovanni Spadolini a indicarla come Sottosegretario ai Beni culturali?

Sì, ed ebbi quell'incarico per tutta la durata del Governo Craxi, cioè fino al 1987.

E come si arrivò alla famosa legge, che fu una vera svolta per la tutela del paesaggio?

I Sottosegretari sono ombre del Governo, non sono realtà: però hanno delle deleghe. Il ministro per i Beni culturali Gullotti, democristiano, ebbe subito per me simpatia e fiducia. Mi voleva dare il governo del personale del Ministero: un importante posto di potere, 30mila dipendenti! Rifiutai, così mi affidò tra l'altro la gestione della legge Bottai, la 1089 del 1939 sulla tutela del paesaggio. Per Ministri e Sottosegretari precedenti non aveva mai avuto alcun rilievo. Sembrò una conferma del fatto che ai Sottosegretari venivano affidati i rimasugli del potere ministeriale.

Questa sottovalutazione si accompagnava da decenni alla progressiva invasione edilizia del paesaggio, soprattutto in alcune regioni, soprattutto lungo le coste, nonostante la legge del 1939 e la Costituzione, con il fondamentale e innovativo articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Contrasti di competenza tra Stato e Regioni, interpretazioni contrastanti della legge, grandi e piccoli interessi immobiliari, scarsa volontà di contrastare l'abusivismo, avevano portato a uno stato di grave impotenza nella tutela del paesaggio prevista dalla Costituzione. C'era stata una sistematica distruzione del territorio. Negli anni '80 erano già in corso le campagne di Italia Nostra, del suo presidente Antonio Jannello, come Galasso napoletano e repubblicano, di Lega Ambiente, Fai e altre associazioni ambientaliste, di giornalisti ambientalisti come Antonio Cederna, contro un abusivismo diffuso, inarrestabile. In questo clima di denunce ma soprattutto di disattenzioni e complicità, Giuseppe Galasso, Sottosegretario ai Beni culturali, diventa progressivamente e senza clamore, il protagonista della svolta. «Capii immediatamente che questo era un problema importante, puntualizza. Ero e resto un grande ammiratore delle due leggi del '39, sui Beni culturali e sul Paesaggio. Ma mi trovai subito a disagio. Sulla mia scrivania arrivavano ogni giorno decine e decine di pratiche: decreti di autorizzazione, di repressione, contestazioni di abusi. Era una corsa contro il già accaduto. Vedevo l'applicazione pratica del "paradosso di Zenone" che spiega come il piè veloce Achille non potrà mai raggiungere la tartaruga: l'Achille ministeriale faceva un passo e la tartaruga degli abusi si era spostata di un piccolo passo, Achille lo copriva e già la tartaruga si era allontanata... Anzi, si infervora Galasso, in questo caso la tartaruga era il Ministero e gli aspiranti abusivi correvano come Achille, irraggiungibili».

E quale poteva essere il rimedio?

Per difendere il paesaggio non si poteva più fare una politica di repressione, era necessario passare alla prevenzione. Cominciai a collaborare con Paolo Maddalena, che alla Corte dei Conti curava proprio le questioni del paesaggio. Come Sottosegretario non potevo fare leggi: dovevo trovare una strada pratica per intervenire. Dissi a Maddalena che dovevamo fare un provvedimento nel quale fossero già indicate quali erano le zone di particolare valore: invece di indicare una infinita serie di piani paesistici per i luoghi individuati di volta in volta come di particolare pregio paesistico, si dovevano disegnare basi e criteri di una sorta di piano paesistico nazionale.

A questo punto Giuseppe Galasso entra in un grande gioco: deve inventare una strategia politica e legislativa per intervenire. Come Sottosegretario non ha i poteri per preparare una legge. Trova la soluzione «pratica». «Infatti mi ero detto: deve essere un primo provvedimento shock, che rientri nelle mie competenze di Sottosegretario, senza ricorrere alla firma del Ministro: e lo strumento era il "decreto ministeriale". Quando lo dissi a Paolo Maddalena lo vidi impallidire. Nacque così il decreto ministeriale del 21 settembre 1984 nel quale era disegnato quella sorta di piano paesistico generale. La difficoltà era nella divisione delle competenze tra Stato e Regioni. Ma c'era un punto di vantaggio: i Beni culturali erano già stati trasferiti alle Regioni, non così il paesaggio che veniva soltanto "delegato" alle amministrazioni regionali. Proprio questo mi permise di fare un "decreto ministeriale" di mia competenza esclusiva. Lo Stato restava titolare del diritto, la delega alle Regioni poteva sempre essere revocata, salvo che per le Regioni a statuto speciale e particolarmente per la Sicilia».

Quali furono le reazioni al suo decreto, che metteva limiti alle Regioni e stabiliva nuove norme per la tutela del paesaggio?

L'eco di stampa fu enorme, l'accoglienza pessima. Non c'era mai stato niente di simile in Italia e neppure all'estero. Insorsero industriali, imprese di costruzione, gli stessi Lavori Pubblici. Il decreto imponeva limiti precisi: per esempio, non si poteva costruire a meno di 300 metri dalla spiaggia, nelle zone umide, nei boschi, insomma una serie di vincoli e intere categorie di zone proibite. Il decreto fissava un termine molto breve, sei mesi, entro il quale le Regioni avrebbero dovuto preparare i piani paesistici. Se non lo avessero fatto, la delega sarebbe decaduta e subentrava lo Stato. Molti Ministri si allarmarono, sollecitati dalla Confindustria, dalla Confedilizia, dagli agricoltori. Dicevano: questa è la paralisi, si imbalsama il territorio. Ma il decreto stabiliva anche che, invece del piano paesistico, poteva essere preparato un piano economico di sviluppo territoriale che avesse anche uno valenza paesistica. Una grossa apertura: che toglieva valore alle obiezioni dei costruttori. Ma questo non bastava...

Ma come fu possibile arrivare poi alla legge?

Avevo un piano che non rivelai a nessuno: volevo riuscire a trasformare il mio debole decreto ministeriale in un decreto legge, fatto proprio dal Governo. Questa fu la difficoltà politica più grande. L'abuso edilizio è l'interesse più diffuso nella società. Dall'abuso del privato che vuole aprire una piccola finestra, a quello del piccolo imprenditore, fino al grande speculatore che ragiona su migliaia e migliaia di metri cubi.

Insomma era difficile trovare appoggio sociale e quindi politico...

Fu importante la parte degli uomini di cultura, delle associazioni ambientaliste, le campagne di stampa di vari giornalisti, tra cui ricordo Antonio Cederna e Mario Fazio. L'opinione pubblica ebbe un ruolo importante.

E chi favorì poi l'approvazione del decreto legge?

Ebbi l'appoggio pieno del mio Ministro, Antonino Gullotti, e poi di Giuliano Amato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Craxi, nonché di alcuni parlamentari democristiani, socialisti e comunisti. Così il decreto legge venne approvato. Ricordo che ci fu forte opposizione anche all'interno dello stesso Ministero. Il direttore generale, Guglielmo Triches, non volle firmare il decreto. Lo dovette fare il suo vice. Il decreto fu poi convertito in legge nel 1985. Fu stabilito che entro il dicembre del 1986 le Regioni avrebbero dovuto preparare i piani paesistici.

Ma le Regioni non rispettarono i termini.

E infatti lo Stato si sostituì alle Regioni. Il personale del Ministero preparò in tempi brevissimi una serie di decreti per i piani paesistici provvisori che bloccavano intanto il territorio delle Regioni. Ma per essere validi questi piani dovevano essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Ci furono ritardi inammissibili, un vero sabotaggio nella pubblicazione. Soltanto i piani di cinque Regioni (e il primo fu quello della Campania) furono pubblicati prima della crisi del Governo Craxi. Gli altri decaddero. A questo punto l'appoggio della pubblica opinione divenne molto più forte. Ma era cresciuta anche l'opposizione: contro la legge, le Regioni ricorsero al Tar e al Consiglio di Stato. La impugnarono di fronte alla Corte Costituzionale che con una sentenza memorabile nel 1986 affermò la priorità del bene paesistico anche di fronte ai beni economici e sociali.

E la stessa Corte Costituzionale ha stabilito anche di recente, il 24 ottobre 2007, che «la tutela ambientale e paesaggistica» è «un valore primario e assoluto, precede e comunque costituisce un limite agli altri interessi pubblici». Ma il conflitto Stato-Regioni su questo punto risale alla stessa approvazione della legge Galasso. Molte Regioni, negli anni successivi, non hanno rispettato quella legge, non hanno preparato i piani paesistici previsti... «Certo, mancò la Calabria ma anche, incredibilmente, la Lombardia, ricorda Galasso. Le regioni "rosse" capirono che questa battaglia era importante, andava oltre la difesa del paesaggio, consentiva una presenza politico-culturale forte: così vararono un "piano paesistico" oppure un "piano di sviluppo economico territoriale": Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna ma anche Liguria, Basilicata e Friuli-Venezia Giulia. È stata però l'applicazione concreta della legge che non ha funzionato».

E infatti molti dicono anche oggi che la legge Galasso è fallita.

Questo è sbagliato. Intanto, molti dei più importanti provvedimenti repressivi sono stati presi in base a quella legge. L'abbattimento dell'«ecomostro» del Fuenti, ad esempio. La quantità di sentenze punitive contro gli abusi dà ancora un enorme lavoro ai tribunali. Certo, ha avuto gli «strappi» che hanno tutte le leggi. Forse il Codice penale non viene violato? Per questo si dice che è fallito? L'abusivismo in Italia è un reato universale. Ci sono stati perfino comportamenti incredibili, senza paragoni in Europa. Ricordo ad esempio il sindaco del Comune siciliano di Vittoria, si chiamava Monello: guidò una marcia degli «abusivisti» fino a Roma e diventò poi anche deputato!

Si può dire, adesso, che con il nuovo Codice dei Beni culturali la legge Galasso sia in parte superata?

Il nuovo Codice non tocca l'essenza della legge Galasso. In questo sono d'accordo con Salvatore Settis. Il Codice ha cercato di rispondere a qualche problema concreto circa l'applicazione della legge.

Che cosa cambierebbe oggi della legge Galasso?

Da storico, leggi nate perfette non ne conosco. Oggi la definisco «legge integrabile». Una delle cose sulle quali interverrei è la questione delle competenze: la gestione regionale non è stata sempre soddisfacente. Bisognerebbe rivedere il rapporto Stato-Regione.

Ma non è proprio questo uno dei punti toccati nel nuovo Codice?

E infatti ci sono ricorsi delle Regioni, che spero falliscano. È una questione importante. Darei anche maggior potere alle Soprintendenze locali in questa materia. È un problema politico, coinvolge le amministrazioni regionali. Ci vuole maggior rigore. E poi rivedrei le categorie dei beni protetti e interverrei là dove c'è bisogno di una specificazione maggiore.

L'elenco delle zone protette è forse troppo generico?

Fu proprio questa l'obiezione delle Regioni: sostenevano che la protezione delle aree vincolate era «generica». Per loro, ed esempio, era «generica» la proibizione di costruire entro i trecento metri dalla costa. Fin da allora risposi che quelle protezioni non erano «generiche», erano «generali». In ogni caso credo che tuttora la pianificazione paesistica sia insufficiente, anche se intere zone del nostro Paese sono protette molto meglio di altre.

Questo dipende dalle Amministrazioni locali?

Le situazioni sono diverse tra loro. Racconto un episodio che fu per me una vera mortificazione nazionale. Quando firmai il primo decreto ministeriale, nel 1984, convocai a Roma gli Assessori competenti delle Regioni per valutare con loro la situazione. Vennero tutti ed esposero i problemi dell'abusivismo locale. Si alzò infine l'Assessore della Provincia di Bolzano, segretario della Südtiroler Volkspartei. Disse solo queste parole: «Nella provincia di Bolzano non ci sono abusi edilizi». Ed era vero.

Quali sono ancora i punti più validi della sua legge?

Ne cito tre, per me non superabili. Il primo segna una svolta radicale e ne sono orgoglioso: il superamento di una concezione puramente estetica del paesaggio, il criterio della «bellezza», com'era nella vecchia legge del 1939. Si è passati a un criterio strutturale. Va salvata non la bellezza in sé ma la fisionomia del territorio, con le sue caratteristiche e secondo criteri oggettivi. Secondo punto: siamo passati da una tutela «puntiforme» del territorio, basata sul criterio del bello (proteggiamo Capri, Portofino, Venezia...) a una tutela generale del territorio, con il piano paesistico nazionale. Terzo punto: la possibilità di inserire la tutela in un'azione più generale di politica economica e sociale.

Ma come mai, nonostante la legge Galasso, la forza dell'art. 9 della Costituzione e le pronunce della Corte Costituzionale, è continuata la distruzione del territorio italiano?

Distinguiamo. Se ci riferiamo all'interesse per il paesaggio e, aggiungerei, per i Beni culturali, mi pare che l'entusiasmo che vi fu, in particolare negli anni '80, si sia largamente perduto per quella che allora apparve una lotta di prima linea. Altro discorso è per la gestione del territorio. Tuttavia non esageriamo. Sono scontento della gestione della legge. Ma non sono d'accordo che sia avvenuto un generale scempio del territorio italiano. Un aiuto è arrivato pure dalla civiltà postindustriale e dalla riduzione di spazi per l'agricoltura. Lo scempio era prima dovuto anche a minuti interessi agricoli. Lo spopolamento di campagne e montagne è stato un grande protettore del territorio. È poi diminuita la richiesta di grandi aree per fabbriche con migliaia di operai.

Come giudica nel suo complesso la situazione oggi? Le nostre leggi sono adeguate?

La politica di protezione del paesaggio non è quella che vorremmo, ma non merita una generale condanna. Questa politica ci può soddisfare al 51 per cento, mentre potrebbe arrivare al 70-80 per cento; tuttavia non siamo al 20 per cento. Certo, ci sono stati scempi veri e propri. Sbagliamo però pensando al singolo ecomostro. Mi preoccupa di più lo scempio diffuso del territorio, le migliaia di micromostri, di sub-micro mostri. Faccio l'esempio della costa calabrese tirrenica. Quando, negli anni '60, si pose il problema della valorizzazione turistica di quella costa meravigliosa, si fece un gran discutere se il modello dovesse essere quello della California o della Costa Azzurra. Risultato: case costruite sulla sabbia, stonate villette a schiera, migliaia di «nani» che producono uno scempio molto più feroce di singoli ecomostri.

Che cosa manca ancora, a 23 anni dalla legge Galasso?

Nella difesa del paesaggio la legge ha preceduto la coscienza collettiva. C'è un problema di educazione alla tutela e di addestramento della pubblica amministrazione. Se l'abuso è una tendenza universale, allo stesso modo deve essere diffusa la tutela, dal grande abuso al piccolissimo. Il decentramento amministrativo non ha giovato affatto: le Regioni a loro volta delegano ai Comuni. Come si fa ad affidare la tutela edilizia a piccoli Comuni dove tutti sono parenti o amici?

Quindi se anche le Regioni non cambieranno le loro norme, c'è il pericolo che si moltiplichino i casi Monticchiello: basta leggere la «mappa del rischio» stilata di recente dalle Soprintendenze, che non hanno poi i mezzi per intervenire...

Certo, ma sia chiaro: per quanto in Italia si sia guastato e scempiato moltissimo, quello che resta da salvare è ancora molto ma molto di più di quanto è stato rovinato. Non è troppo tardi, è sempre il momento di agire. Dobbiamo combattere per aumentare l'efficacia della tutela e delle leggi che proteggono il paesaggio, impedire in modo assoluto che si torni indietro. E ricordo i condoni: micidiali.

Il professor Giuseppe Galasso nel suo studio

Altri articoli dell'autore

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?

Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis