Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

C’è una soglia, nella storia delle collezioni, oltre la quale l’opera smette di essere un oggetto isolato e diventa racconto, visione, teatro di possibilità. È su questa linea invisibile — dove il gusto si fa politica culturale e la bellezza si trasforma in un sistema di pensiero — che si muove la mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione”, ospitata al Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo dal 22 novembre 2025 al 29 marzo 2026. La rassegna, curata da Francesca Cappelletti ed Ettore Giovanati, nasce come un nuovo capitolo della collaborazione tra Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, una sinergia che negli ultimi anni ha trasformato Cuneo in uno dei palcoscenici più vitali della grande arte italiana. È un progetto che intreccia storia e attualità, sostenuto dal Ministero della Cultura e organizzato con MondoMostre, ma soprattutto è un invito a ripensare cosa significhi collezionare.

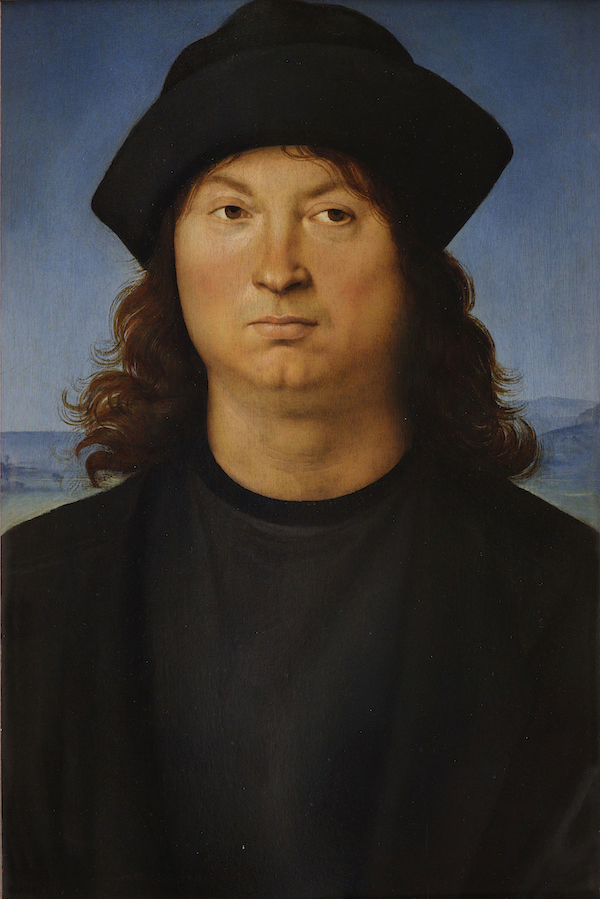

Perché al centro di tutto sta lui: Scipione Caffarelli Borghese (1577–1633), cardinale, mecenate, stratega culturale. Uomo capace non solo di accumulare opere, ma di usarle per raccontare un’idea del mondo. Cappelletti lo definisce un collezionista dalle ambizioni europee, antesignano di una nuova concezione di museo. Ovvero un luogo dove la bellezza non è mai muta ma genera conversazione, confronti, tensioni. Giovanati, quasi in controcanto, sottolinea invece il suo “apparente disordine”, quel caos fertile in cui nasce il collezionismo moderno, dominato dal piacere del mescolare, del far parlare tra loro epoche e stile. E così la mostra non si limita a esporre capolavori, ma ne racconta la genealogia, la logica che li ha tenuti insieme per quattro secoli, con finestra sul futuro. Il percorso si apre sulle grandi scuole pittoriche tra Cinquecento e Seicento, restituendo una geografia elegante e complessa del gusto italiano. C’è Tiziano, con il Ritratto di frate domenicano, vertice dello stile tardo; Jacopo Bassano, con Autunno e Primavera, a documentare una tavolozza già pienamente proto-barocca; c’è il rigore del Ritratto di uomo attribuito a Raffaello, testimonianza del disegno che ancora domina l’Italia centrale.

Raffaello Sanzio (attr.), Ritratto di Uomo 1502-1504, olio su tavola © Galleria Borghese. Foto Mauro Coen

Abraham von Cuylenborch, Veduta di Villa Borghese, ca. 1636 olio su tavola © Galleria Borghese. Foto Mauro Coen

Da Ferrara arriva il lirismo inventivo della Sacra Famiglia di Battista Dossi; dal mondo inquieto della fine del secolo emerge la Fuga in Egitto del Cavalier d’Arpino, dipinta su rame, preziosa come un oggetto d’oreficeria. Poi, illuminante come un’apertura narrativa, il Sonno di Gesù (1591) di Lavinia Fontana, prima donna a ottenere grandi commissioni pubbliche: talento raro, celebrato a Roma dai Borghese stessi. Il viaggio approda infine al Barocco, esplosione definitiva del gusto seicentesco. Qui la Danza campestre di Guido Reni fa vibrare un’umanità festosa, tra dame e contadini sospesi in un paesaggio quieto, mentre Gian Lorenzo Bernini irrompe in tutta la sua doppia natura di scultore e pittore, con l’intenso Autoritratto in età matura e con la Capra Amaltea (1615), tra le sue prime opere in marmo, già sorprendente per dolcezza e padronanza tecnica.

Se questa storia trova casa negli spazi della ex chiesa di San Francesco, è perché il progetto di allestimento (pensato per essere sostenibile e riutilizzabile) non vuole solo ospitare l’arte, ma dialogare con essa, come farebbe una scenografia che si adatta al respiro del suo attore principale: la collezione Borghese e la sua idea di modernità. Accanto alla mostra, un catalogo edito da Allemandi e un fitto programma di attività ampliano l’esperienza, confermando la vocazione di Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo a fare della bellezza una leva di partecipazione, un gesto politico oltre che culturale.