Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliL’ironia, da sempre, è il coefficiente che nella storia dell’arte connota quegli autori che hanno saputo agilmente costeggiare i linguaggi espressivi della loro epoca, senza adesioni incondizionate. Ne era portatore Tino Stefanoni (1937-2017). Nella sua vicenda ha sicuramente guardato, con un certo distacco, agli oggetti comuni eletti a icone dalla Pop art ma anche alla tautologia come strategia praticata in ambito concettuale.

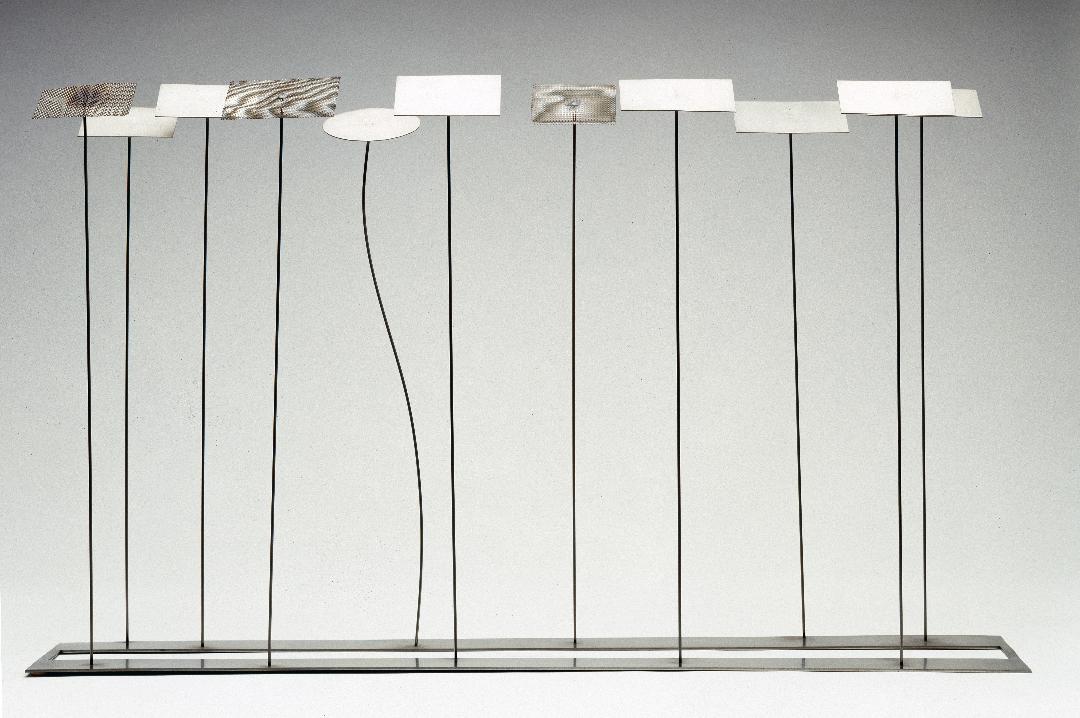

Produsse così, nella forma e nei perimetri regolamentari dei segnali stradali, silhouette che nella loro estrema sintesi rimandano a situazioni stranianti: dossi spianati, ad esempio, pedoni intenti alla lettura, curve sdrucciolevoli ornate di elementi paesaggistici. Nelle «Piastre guida per la ricerca delle cose» traccia meticolosi profili di altri oggetti, imbuti, cappelli, camicie, borse termiche, in un contesto in cui la «descrizione segnaletica» degli accessori del quotidiano assume la funzione di un’assurda funzionalità.

Opere come queste sono esposte dal 22 marzo al 27 aprile da Robilant+Voena, in una bella retrospettiva («Tino Stefanoni. La realtà e la magia») curata da Elena Pontiggia. La studiosa milanese è anche curatrice, con Valerio Dehò, del catalogo generale dell’opera di Stefanoni, un volume edito da Allemandi che sarà presentato in galleria il 13 aprile. Allo stesso Dehò si deve una delle più puntuali definizioni degli intenti poetici perseguiti dall’artista lecchese, indagatore di quell’«enigma dell’ovvio» che diede il titolo, nel 2013, a un’antologica milanese.

Quasi un ossimoro, in sostanza, che alimentò la grande stagione della Metafisica e l’opera di de Chirico e Carrà ai quali, opportunamente, i curatori riconoscono il ruolo di padri-padroni di molte espressioni dell’arte contemporanea, inclusa, naturalmente quella di Stefanoni. Ma anche il doppio, in un contesto che coniuga Metafisica e Concettualismo, è incubatore di enigmi: non a caso le opere di avvio, quelle realizzate tra il 1965 e il 1968, pure incluse nell’attuale mostra, sono i «Riflessi», tondi in rilievo su tavola, bolle che riflettono cose ed eventi sottostanti.

Tino Stefanoni, fedele alla sua totale autonomia, seppe distinguersi anche nella stagione del generale ritorno alla pittura, gli anni Ottanta. Mentre severi ex poveristi indulgevano a nostalgie informali e austeri concettuali si rifugiavano nel citazionismo, l’opera di Stefanoni non perse il suo sommesso, ammiccante distacco. I suoi paesaggi non contenevano nulla del Neoromanticismo o Neospressionismo allora dilaganti in tutto il mondo.

Case, vedute, paesaggi, nature morte rimasero sospese in altre situazioni enigmatiche, questa volta innescate dalla convenzionalità di forme stereotipate nelle quali una pittura tecnicamente, quasi provocatoriamente, magistrale, poggiava in realtà sull’artificialità dei colori adottati, chiusi in morbide bordature nere, a rimarcare la totale assenza di velleità naturalistiche: non nella natura, ma nel pensiero, nell’artificio e nell’ordine la nostra mente tenta, non senza la benefica assistenza del sorriso metafisico, di dare un ordine al mondo che vediamo.

Tino Stefanoni con alcune sue opere

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

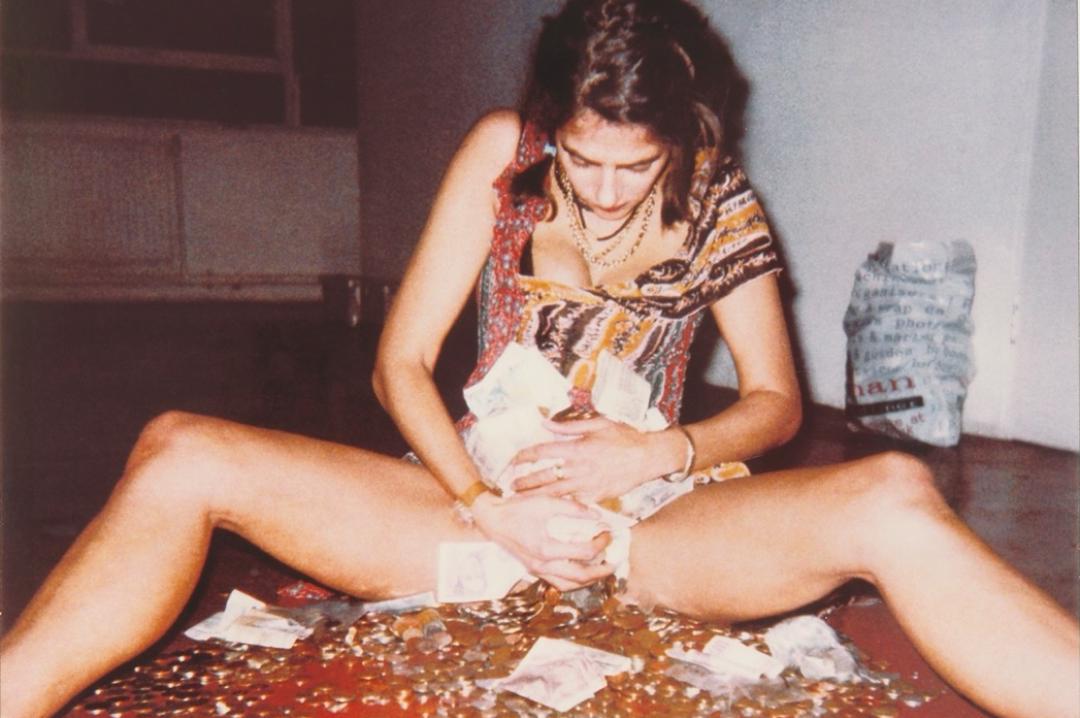

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

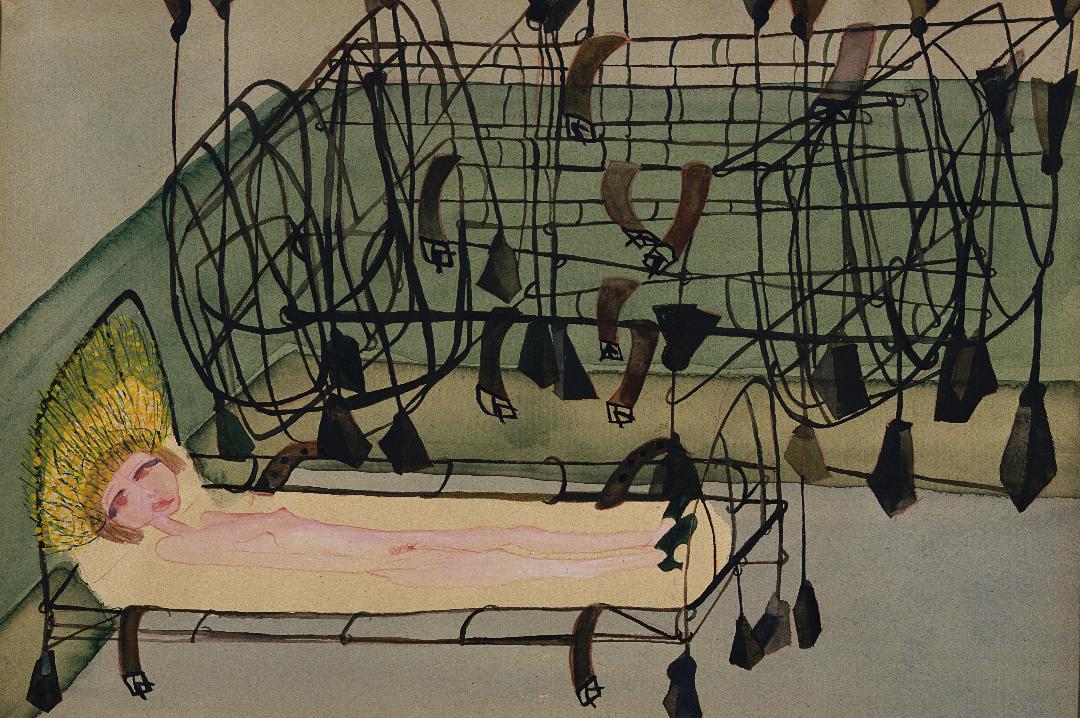

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)