Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoliSono trascorsi ottant’anni dall’incendio che distrusse il Castello di Immendorf, in Bassa Austria, in parte risalente al XIII secolo. Nella tarda mattinata dell’8 maggio del 1945, il giorno in cui in Europa la guerra finì, il manipolo di SS stazionato nell’edificio lo abbandonò. Poco dopo arrivarono le truppe sovietiche con un centinaio di autocarri. Il parroco di Immendorf, Clemens Hofbauer, annotò: «L’Armata Rossa è entrata nel castello alle 14.30». Al più tardi verso le 18 l’edificio prese fuoco, con focolai in tutte e quattro le torri.

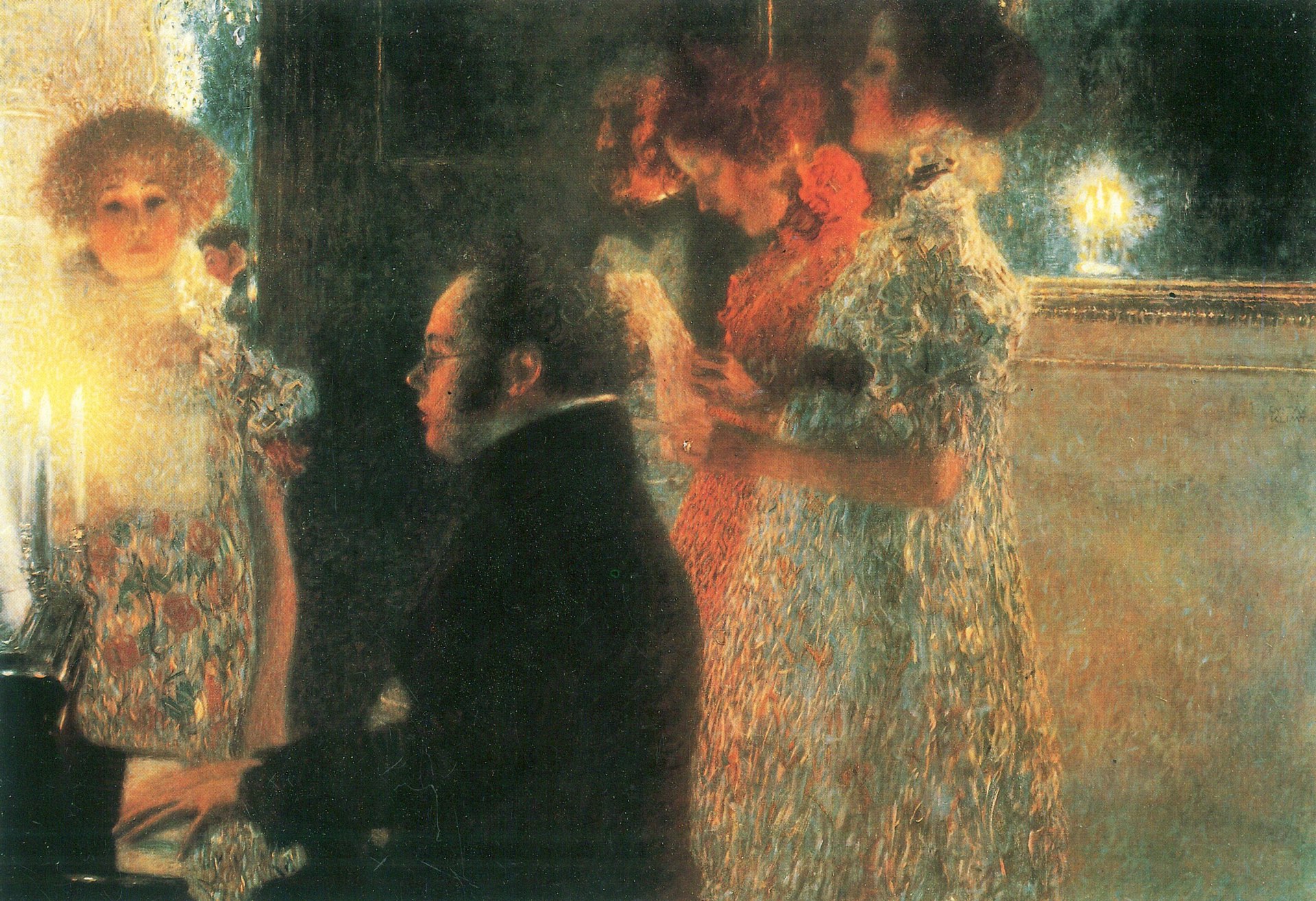

Quel tragico epilogo è degno di nota per gli storici dell’arte per via di ciò che le stanze del maniero assai vicino all’odierno confine con la Repubblica Ceca custodivano: opere d’arte da varie collezioni private e da musei, tra cui 10 (o forse 11 o 13 secondo altre ricostruzioni) di Gustav Klimt e decine di suoi disegni, in particolare dalla collezione di August e Serena Lederer, confiscata dopo l’annessione dell’Austria alla Germania nazista. Fra questi, anche le due allegorie «Giurisprudenza» e «Filosofia» che Klimt aveva creato per l’Università di Vienna ma che erano state rifiutate dai committenti. Assieme all’allegoria «Medicina», che era stata acquistata dalla Österreichische Galerie al Belvedere, i tre monumentali dipinti erano stati esposti assieme un’ultima volta nel 1943, in occasione di una mostra alla Secessione dedicata a Klimt. Alla chiusura, le tre opere erano state portate al sicuro dai bombardamenti al Castello di Immendorf.

Che cosa davvero successe in quei giorni di primavera è rimasto avvolto dal mistero per otto decenni e molti nel tempo hanno preso a dubitare che le opere siano andate davvero distrutte.

Nell’àmbito delle iniziative per l’80mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, il giornalista Rupert Reiter-Kluger ha realizzato per la televisione pubblica austriaca Orf un interessante documentario, «Klimt-Bilder: Das Kunsträtsel von Immendorf» (I quadri di Klimt: il mistero delle opere d’arte di Immendorf; disponibile online fino al 31 agosto) in cui viene tentata una nuova ricostruzione, frutto di ricerche e di contributi di diversi storici. Un puzzle arduo da ricostruire, visto che, al di là di chi appiccò l’incendio, un eventuale salvataggio delle opere potrebbe essere stato effettuato dalle SS, dai russi o da privati.

Gustav Klimt, «Schubert al pianoforte» (1899)

Gustav Klimt, «Le amiche», 1916-17

Alcuni fatti sono stati appurati e vengono proposti dal documentario: i proprietari del castello avevano dovuto andarsene già prima della fine di aprile, cosicché non poterono riferire che cosa successe nell’edificio nell’ultimo scorcio del conflitto; fra le SS vi era anche un’unità specializzata in esplosivi; dopo un primo incendio l’8, un altro scoppiò l’11 e fu quello che interessò anche i locali dove erano custodite le opere d’arte; nei mesi precedenti, i vigili del fuoco avevano effettuato diverse esercitazioni nel castello per mettere a punto delle procedure in caso di incendio; le successive indagini della polizia vennero eseguite in modo approssimativo e il verbale fu redatto solo un anno dopo; i verbali dei vigili del fuoco tra il 1940 e il 1945 sono scomparsi; negli ultimi due anni di guerra diversi corpus di opere vennero spostati da Immendorf ad altre località; non sono mai stati identificati dei testimoni oculari; il parroco della zona in quei giorni annotò: «Molto è stato rubato e saccheggiato», e infatti in alcune perquisizioni dei giorni seguenti in case private furono rinvenuti oggetti asportati dal castello; fino ad oggi nessuna delle opere sugli elenchi di ciò che era custodito a Immendorf è riemersa.

Un ruolo cruciale in quei fatti e soprattutto nel destino delle opere di Klimt ebbe il governatore nazista che regnava su Vienna dal 1940, e fu anche a capo dell’Istituto di Tutela del patrimonio artistico, Baldur von Schirach, grande amante delle arti. Secondo la storica Tina Marie Storkovich, al termine della mostra del 1943, da lui stesso promossa in omaggio all’artista, aveva comprato le due allegorie di proprietà dei Lederer con soldi pubblici. Anche se aveva ricevuto da Hitler l’ordine di resistere a Vienna fino all’ultimo, dalla capitale austriaca scappò già il 9 aprile, facendo portare verso l’ovest del Paese molte opere d’arte da vari depositi sul suo percorso di fuga, ma gli americani intercettarono quantomeno il più importante di quei trasporti, in cui figuravano opere di Dürer, Rembrandt, Brueghel, Tiziano. L’itinerario di Schirach da Vienna passò a 15 km da Immendorf. Non è stato scoperto se vi andò. L’anno successivo, ai processi di Norimberga venne condannato a 20 anni di reclusione, che trascorse poi nella fortezza berlinese di Spandau.

Dopo la guerra le rovine del castello rimasero tali per dieci anni e vennero quindi in larga parte asportate senza che fosse eseguita alcuna analisi delle ceneri, del terreno o delle macerie. La famiglia Freudenthal, cui era appartenuto il castello, con i materiali ancora utilizzabili costruì una piccola dépendance nel parco della vasta proprietà. La scena del crimine venne così ulteriormente compromessa.

Anche la Klimt Foundation ha presentato un proprio documentario di 40 minuti sugli eventi di Immendorf, che tuttavia non aggiunge elementi sostanziali per districare la matassa di fatti e congetture. In collaborazione con il Mak-Museum of Applied Arts, che nel castello aveva depositato numerosi pezzi delle proprie collezioni, ritenendoli al sicuro, la fondazione ha realizzato inoltre una piccola mostra aperta fino al 21 settembre nell’interrato del museo, col titolo «Gustav Klimt, il Mak, e il Castello di Immendorf». A cura di Peter Weinhäupl, direttore della Klimt Foundation, e Rainald Franz, curatore del Mak, propone mappe, foto, articoli da giornali dell’epoca e documenti dagli archivi del museo, dall’Istituto di Belle Arti, dalla corrispondenza ufficiale riguardante i trasporti di opere d’arte verso Immendorf: materiali di sicuro interesse, che tuttavia sottolineano soprattutto quanto non sia stato fatto nel dopoguerra in termine di ricerche sistematiche e come gli otto decenni trascorsi siano un ostacolo ormai pressoché insormontabile per giungere alla verità. «La speranza è l’ultima a morire, però per noi è morta», ha detto Weinhäupl sulla possibilità che ancora si trovino elementi importanti o addirittura che riemerga qualche opera, magari trafugata prima o tra le due fasi dell’incendio.

Una veduta della mostra «Gustav Klimt, il Mak, e il Castello di Immendorf»

Altri articoli dell'autore

Specialista in casi difficili, l’ex direttore dell’Albertina di Vienna è chiamato a dare nuova vita al museo aperto solo un anno e mezzo fa: nuovo nome, raggio d’azione più ampio e diversificazione

Al Kunsthistorisches Museum riunite 29 opere «certe» nella più grande mostra mai dedicata alla pittrice fiamminga, i cui dipinti sono stati spesso attributi ad altri, da Luca Giordano ad Artemisia Gentileschi

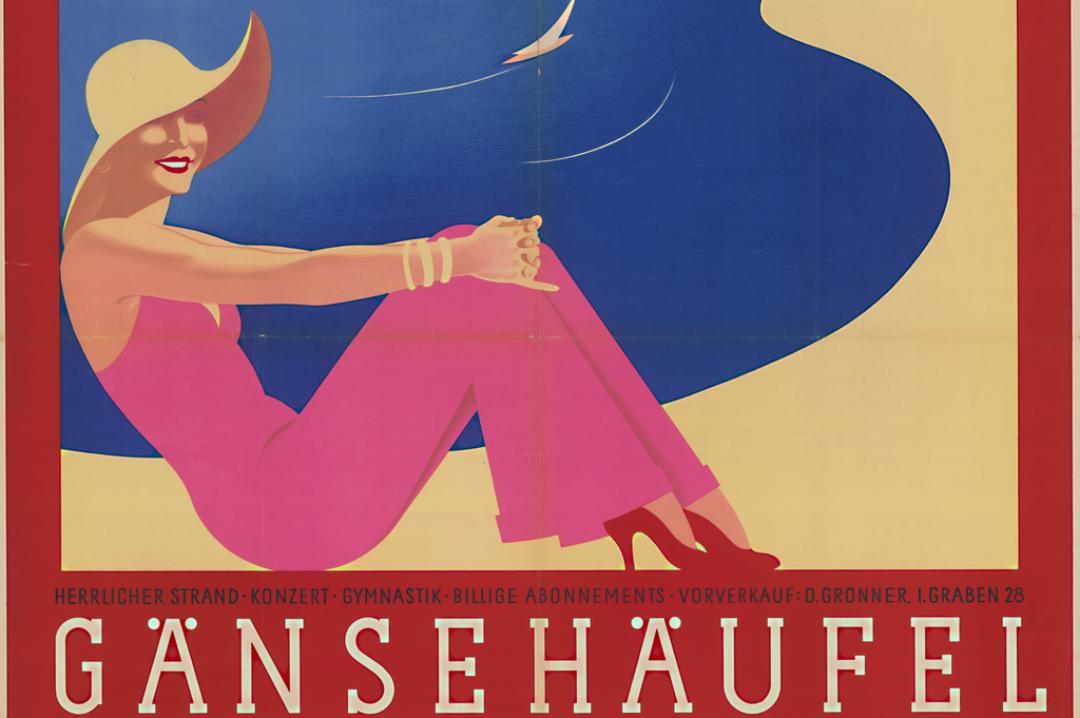

Il primo nucleo di cent’anni di cartellonistica viennese (il cui totale ammonta a 450mila esemplari) è accessibile online sul sito dell’istituzione municipale

La più antica collezione elvetica che spazia da Monet a Renoir, da Gauguin a Cezanne, conservata al Museo Langmatt di Baden, sarà esposta nell’istituzione viennese