Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Aveva aperto un anno e mezzo fa, ma il Museo dell’Azionismo Viennese (Wam) non è riuscito a decollare e la cordata di sei collezionisti che lo aveva chiamato in vita tenta ora un nuovo posizionamento rimescolando le carte, con un completo restauro e ampliamento che terrà chiuso il museo fino alla primavera, e soprattutto puntando sulla competenza di un superprofessionista come l’ex direttore dell’Albertina, Klaus Albrecht Schröder. Lo abbiamo incontrato.

Dottor Schröder, lei ha creato dal nulla il Kunstforum a Vienna nel 1985, poi ha riorganizzato i musei salisburghesi, dando anche il via al Museum der Moderne che oggi domina il centro storico. Ha quindi traghettato l’Albertina da museo di grafica con pochi visitatori a museo generalista fra i più visitati in Austria. E ora ha assunto la direzione del Museo dell’Azionismo Viennese. È uno specialista in casi difficili?

Il sospetto non è infondato: nel caso dell’Albertina, a parte la collezione grafica che comunque ho ampliato, nulla è rimasto come l’avevo trovato nel 1999, quando ne ho preso le redini. Ho certamente vagheggiato a lungo di occuparmi di un’istituzione che non fosse in crisi, ma siamo tutti attirati da ciò che sfida maggiormente i nostri talenti e la mia voglia e l’energia che metto nel dare forma alle cose non sono qualità veramente richieste per istituzioni dove tutto funziona perfettamente e bisogna sostanzialmente solo mantenere le posizioni. Quindi effettivamente non è un caso che tra le diverse proposte che ho avuto nel frattempo, alla fine mi sia deciso per un’istituzione che non può rimanere com’è ora. È una sfida enorme che mi piace, e dove non è che posso o voglio dare forma a qualcosa di nuovo: devo proprio.

Quali sono i nodi critici del Wam?

Sono parecchi. Innanzitutto l’Azionismo Viennese non è in sé un fenomeno che si possa davvero esporre, è durato appena un decennio, dal 1962 fino all’ultima azione di Otto Mühl all’inizio degli anni ’70. E non è come per il movimento Die Brücke o i Neue Wilde degli anni ’80. Dall’Azionismo Viennese non sono nate migliaia di dipinti, sculture, disegni o acquerelli. No, al contrario siamo fondamentalmente di fronte a qualcosa di effimero: è arte performativa. Quindi è necessario riposizionare il museo, dargli un nuovo nome, ampliarne il raggio di azione e generare una diversificazione.

A che cosa pensa in concreto?

Il Wam ha un problema fin dalla nascita. Ha sede in un bell’edificio, ma è un normale condominio che non dice di sé: «Sono un museo». Non segnala la propria funzione con qualcosa di marcante, non è stato creato ad hoc, per fare cultura. E questo è uno svantaggio che non posso compensare, neanche con un nuovo nome e un nuovo programma, ma comunque ne devo tenere conto. Dal punto di vista dei contenuti, l’orientamento a cui sto pensando è nell’àmbito dell’arte austriaca ma, almeno in un primo tempo, non del XXI secolo, bensì degli anni ’50, ’60 e ’70 del Novecento, in modo da tenere al centro l’Azionismo Viennese, ma aprendosi al prima e al dopo. E in ogni caso non soltanto arte performativa. Del resto l’arte austriaca del dopoguerra viene tuttora trattata dai musei del Paese come una cenerentola, per cui vi è spazio per creare un ulteriore museo di arte moderna austriaca.

Lei è stato presentato come direttore generale. Com’è la nuova piramide gerarchica? Finora la direttrice era Julia Moebus-Puck, ed è stato annunciato che rimarrà. Chi decide cosa?

Per l’Albertina Modern avevo chiamato Angela Stief a dirigerla. Qui la direttrice c’è già e assieme lavoriamo bene. Io sono responsabile per ogni contenuto, per la parte artistica, per i programmi, per le acquisizioni, per gli studi scientifici. A questo proposito, un ulteriore problema che non posso cambiare, ma che è ben presente, è la frammentazione dei materiali di e sull’Azionismo Viennese. Avrei trovato positivo se l’archivio, le varie collezioni e parti del Friedrichshof (la sede della Comune fondata da Otto Mühl all'inizio degli anni '70 nelle campagne del Burgenland) che per vari motivi è stato un modello sociale alternativo, anche se totalmente fallito, fossero state conservate assieme in qualche posto. Questo non è successo, oggi l’archivio è ancora nella comune, ma c’è una fondazione a Parigi, una collezione è a Gomera; una parte sostanziosa di materiali dell’Azionismo Viennese è negli Stati Uniti; una parte è qui da noi, anche il Mumok ha un corpus e negli ultimi trent’anni molto è stato venduto: era del resto una comune con punte di 1.500 membri, di qualcosa dovevano pur vivere. E poi c’è naturalmente una sorta di paradosso cui va incontro un museo quando si occupa di arte performativa, di performance. Perché i relitti di quelle azioni oggi hanno su di noi un effetto esiguo. Penso a Beuys, ma anche a Nitsch: qui c’è una grondaia, lì della biancheria bagnata... Nessuno parla, nessuno è presente, e in realtà non ha più nulla a che fare con l’azione di allora. Quindi è una sfida interessante, quella che mi trovo davanti.

Lei ha annunciato di voler fare di questo museo privato un significativo pilastro del paesaggio culturale viennese. Come pensa di riuscirci, visto che si tratta di una tema di «nicchia», con materiali sparsi in varie istituzioni (anche l’Albertina, la Nitsch Foundation, il Museo Nitsch di Mistelbach, e anche il Museo Hermann Nitsch iniziato a Napoli da Beppe Morra...)? Oltretutto, come detto, il Wam nel suo primo anno di vita non ha certo avuto folle di visitatori...

È vero, è una piccola nicchia, per cui bisogna intervenire in modo incisivo e devono essere rese disponibili ulteriori collezioni. E grazie a collaborazioni, penso di unire le forze con la Nitsch Foundation di Mistelbach e con il Bruseum di Graz. In fatto di visitatori, l’unica cosa che l’Albertina e il Wam hanno in comune è che entrambi, al momento in cui li ho presi in mano, ne avevano meno di 10mila all’anno. E infatti lo riposizionerò completamente e lo porterò fuori dalla nicchia. Non ho comunque intenzione di ripetere qualcosa che ho già fatto o altri fanno, ma prendiamo per esempio il periodo del secondo dopoguerra: nella recezione lì si è aperto uno iato. Penso al Realismo fantastico, al giovanissimo Ernst Fuchs con le sue prime raffigurazioni apocalittiche sulla persecuzione degli ebrei; penso a Rudolf Hausner e alla sua «Arca di Odisseo»; penso ad Arik Brauer, che tornò a Vienna da Parigi; penso al gruppo attorno alla Galleria Santo Stefano, con Markus Prachensky, Josef Mickl, Wolfgang Hollegha... Si tratta di artisti che erano incredibilmente presenti allora. Oggi però no. Tutto questo m’interessa. Voglio dedicarmi a questi aspetti dell’arte austriaca, ed è per questo che voglio concentrarmi sugli anni ’50, ’60 e ’70.

Dopo i lavori di restauro e ampliamento, ha annunciato di voler riaprire il museo in primavera con una doppia mostra su Hermann Nitsch, a Vienna e a Mistelbach. Non è un po’ scontato puntare su un cavallo sicuro come Nitsch, che è l’artista più noto e apprezzato, e al di fuori dei confini austriaci è in realtà l’unico davvero conosciuto?Ma noi esporremo qualcosa di davvero nuovo, opere mai viste dalla sua produzione giovanile. La vedova dell’artista, Rita, non ha nulla di quel periodo e nemmeno il Museo di Mistelbach, si tratta di opere sparse per il mondo. Il focus sarà sugli anni dal 1960 al 1968, un periodo quindi che coincide con l’Azionismo Viennese, ma non va dimenticato che lui prese presto strade diverse dagli altri azionisti. Dicevo prima dei relitti di azioni e un rimprovero che viene mosso a Nitsch è che alcuni relitti nel tempo siano stati ripetuti più volte: di nuovo una barella, di nuovo sangue, di nuovo un pannolino, una benda, un fazzoletto. Ma noi mostreremo come usò quel vocabolario mitico per la prima volta. Per la seconda esposizione al Museo di Mistelbach, Julia Moebus-Puck curerà una mostra il cui focus sarà la produzione dell’artista a partire dagli anni ’80, dalle collezioni di Nitsch stesso e di Mistelbach.

Lei ha annunciato di voler dedicare la sua seconda mostra del 2026 a Otto Mühl. Nitsch è stato e per certi versi è ancora un artista controverso, ma Mühl è una vera e propria patata bollente: venne condannato all’inizio degli anni ’90 fra l’altro per violenza sessuale su una neanche 14enne. E molte altre vittime dei suoi abusi sono ancora tra noi, tanto che hanno fondato il gruppo «Mathilda» e hanno criticato molto sia l’apertura del museo l’anno scorso, sia questa sua nuova decisione di mettere in mostra Mühl.

È vero, l’ho annunciato, però ci sto riflettendo: sarebbe un’enorme sfida. Lui scontò tutta la sua pena, ma si tratta di fatti orribili. Io credo che l’arte abbia una validità autonoma, abbia qualcosa da dirci in sé. Credo che davanti a un quadro non abbia senso parlare di qualcosa di diverso dal quadro stesso e abbia poco senso dire: «A proposito, ha fatto sesso con una ragazzina di neanche 14 anni: che maiale». Perché non aiuta. Però in questo senso ora è un momento molto arduo per raggiungere ciò che è sempre stato il mio scopo: arrivare al pubblico e arricchirlo. Il giudizio odierno sulla vita di questo criminale non getta un’ombra, bensì demolisce completamente la sua opera. È un caso molto, molto difficile: una mostra a 101 anni dalla sua nascita, sotto sotto potrebbe apparire come una celebrazione della persona e se è vero che ci sono molti aspetti del Friedrichshof che considero interessanti, questo vorrei proprio evitarlo.

Gli azionisti viennesi sono sostanzialmente quattro: Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch e Rudolf Schwarzkogler. Se ora affronta Nitsch come primo e mette da parte Mühl, per il prossimo futuro restano solo Brus e Schwarzkogler.

E infatti bisogna ampliare il raggio d’azione. All’Albertina ho liberato la grafica dalla sua quarantena, ho aperto ad altri generi artistici, ho fondato cinque nuove collezioni, ho rinnovato il palazzo, rendendolo un museo moderno... Potete stare certi che anche per questo museo intendo lanciare un sasso che crei molti cerchi nell’acqua.

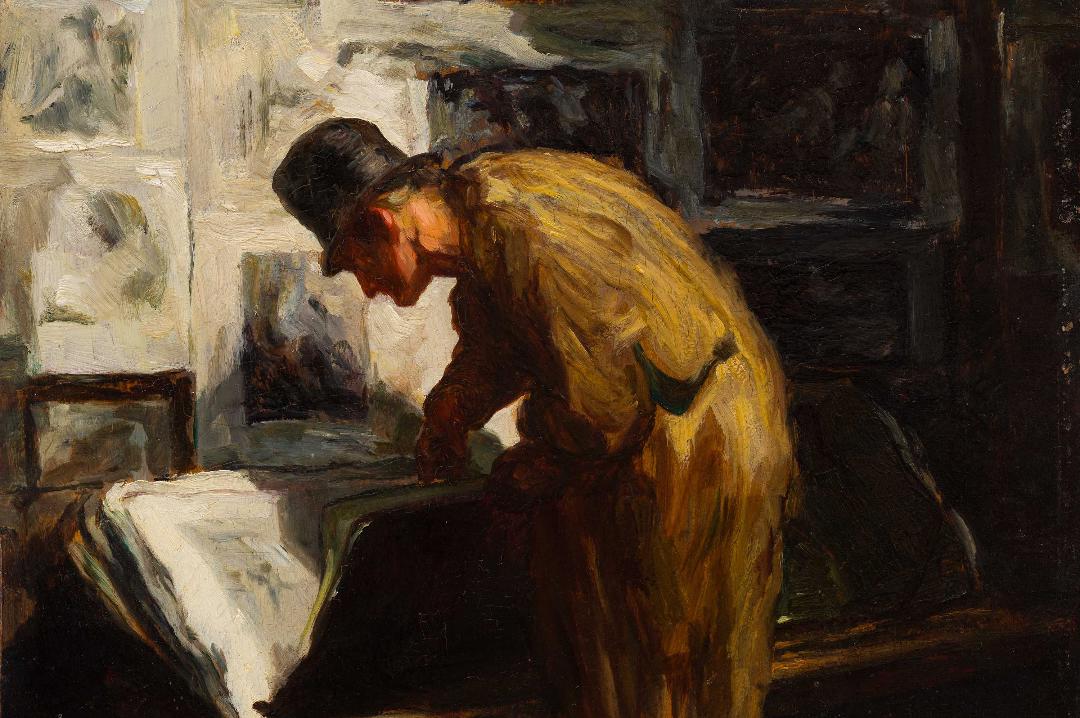

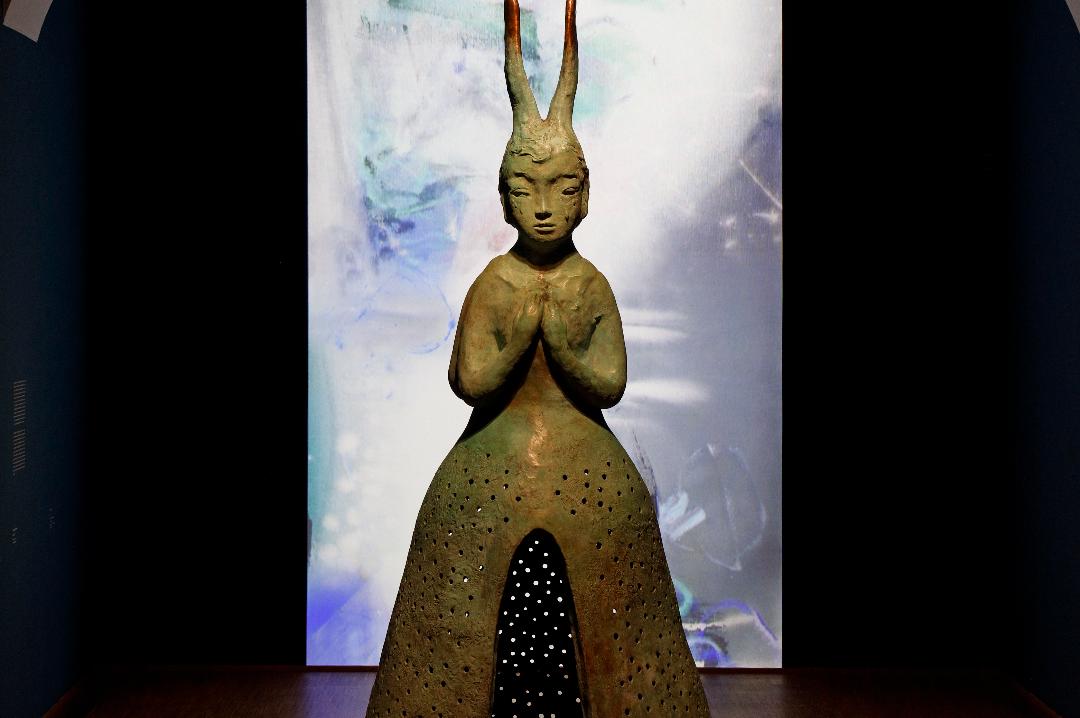

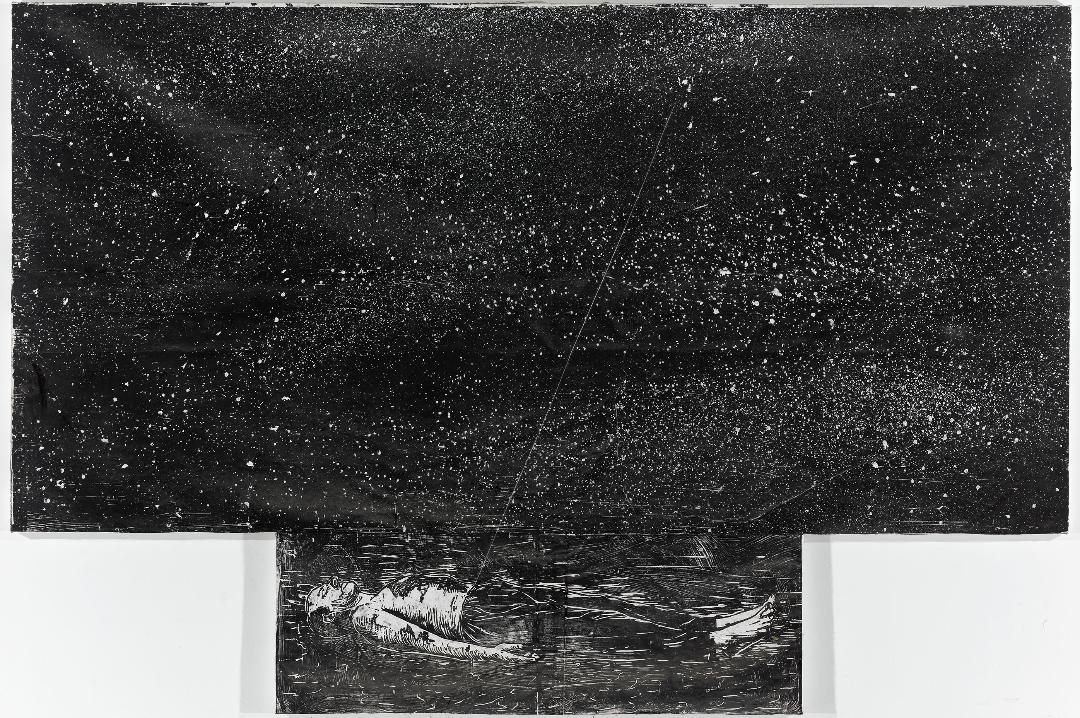

Una sala del Museo dell’Azionismo Viennese. Foto © WAM

Altri articoli dell'autore

All’Albertina, da cui mancava dal 1936, 200 opere mettono in luce la versatilità dell’artista conosciuto soprattutto per la sua vena satirica

Dal 1940 al 1945, a pochi chilometri da Mauthausen in Alta Austria, si effettuavano ricerche nel terreno sotto la guida del gruppo nazista «Kommando Spilberg», ora ricostruite da un team di studiosi

All’Albertina sono riunite una settantina di opere che coprono tutta l’attività dell’artista giapponese, creatrice del termine «Motherscape»

Un percorso in dieci capitoli, dal XV secolo all’oggi, nella storia e nell’evoluzione di questo genere è allestito nelle sale del museo viennese