Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgia Aprosio

Leggi i suoi articoliJem Perucchini (Tekeze, Etiopia, 1995) vive tra Milano e Londra, due città che ben rappresentano la continua ricerca di stimoli intellettuali e visivi. Il suo studio, invece, è un’oasi di silenzio, dove la luce naturale filtra dall’alto. Sulle librerie si allineano le letture, tra gli scaffali sono impilati i cataloghi di riferimento. Al centro della sala, un ampio tavolo da lavoro con tubetti di pittura meticolosamente ordinati, in un ordine quasi cerimoniale. Alle pareti, pochi lavori, vibranti nei toni del viola, dell’arancio, dei gialli e dei rosa che caratterizzano le atmosfere crepuscolari della sua pittura. L’impressione è quella di trovarsi di fronte a qualcosa di profondamente prezioso. Non si tratta solo degli ornamenti, dei gioielli, dei bangle e delle finiture che Perucchini sceglie per le vesti dei personaggi. Nulla a che fare con le cornici scure, dai profili in foglia d’oro, che delimitano l’immagine conferendole la solennità oggettuale delle pale d’altare, la sacralità delle icone. Perucchini ritrae un’umanità pacata, riflessiva, rigorosamente inamovibile nel suo distacco dalle circostanze terrene. Elevata, distinta dalle cose del mondo e allo stesso tempo così reale e tragica, come solo le figure mitiche sanno essere.

È sempre affascinante scoprire come l’inizio di un percorso artistico possa essere profondamente influenzato dall’interazione, o dall’assenza di interazione, con l’arte. Alcuni artisti raccontano di aver vissuto una sorta di imprinting, altri parlano di un graduale risveglio alla bellezza e alla complessità del mondo che li circonda. Qual è il tuo primo ricordo significativo legato all’arte?

Ho avuto la fortuna di visitare numerosi musei durante la mia infanzia. I musei d’arte e i luoghi sacri possono suscitare poco interesse quando si è giovani, per me invece sono sempre stati fonte di grande fascino e curiosità. Quelle immagini di mondi, creati dall’essere umano mi sembravano davvero incredibili. Uno degli artisti che ha sicuramente influenzato il mio immaginario è Piero della Francesca. I colori, i volti e quella bellezza immutabile... Trascende tempo, spazio e storia; va oltre la devozione, entrando nel regno del mistero. Desideravo anch’io creare il mio mondo.

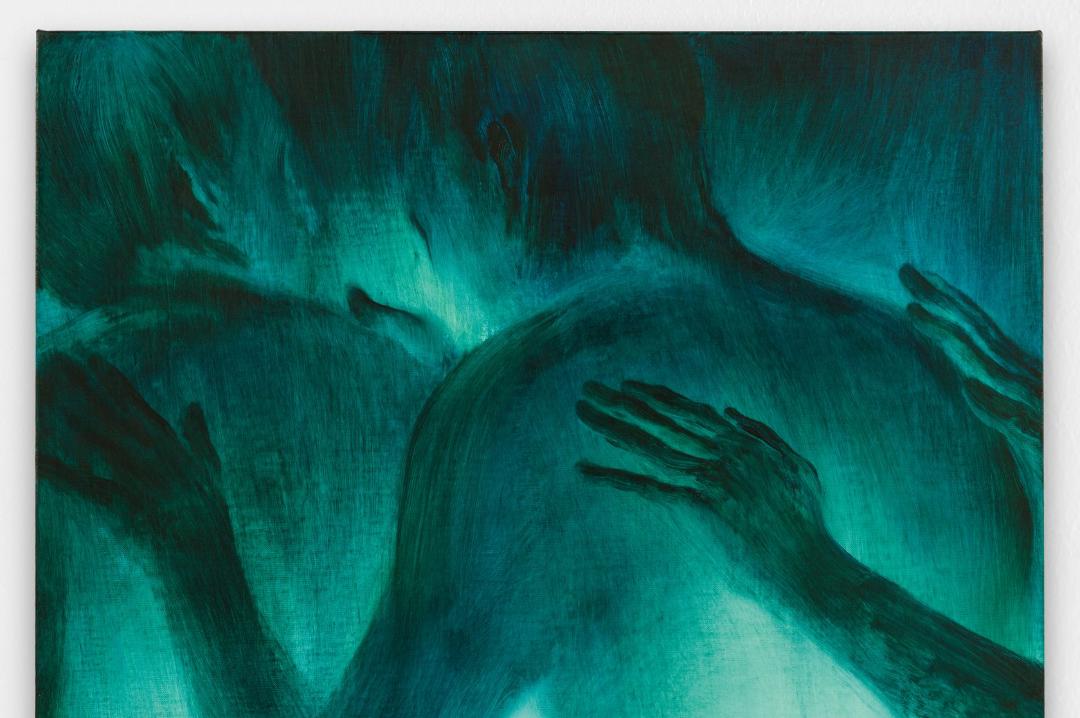

Jem Perucchini, «The Fig Tree (Eros e Thanatos)» (2024). Cortesia dell’artista e di Corvi-Mora, London

Nella tua opera elementi del Rinascimento si intrecciano con tradizioni bizantine e etiopi, creando una sorprendente sintesi culturale, un eclettismo consapevole. In «The Fig Tree (Eros e Thanatos» del 2024 gli dèi dell’amore e della morte appaiono attorno a un albero di fico. Un elemento ricorrente nella tua recente produzione che ritorna in molte culture come simbolo di prosperità, abbondanza, fertilità. La tua tendenza al sincretismo potrebbe da un lato essere intesa come il risultato di un’eredità personale, dall’altro come sintomo di un profondo lavoro di ricerca storico iconografica.

Sono sempre stato nel mezzo di qualcosa. Essere nato in Etiopia e cresciuto in un Paese come l’Italia ha inevitabilmente condizionato il mio immaginario. Spesso la vita ci mette davanti a eventi e situazioni che non sono sotto il nostro controllo. L’Etiopia è il più antico regno cristiano dell’Africa, quindi ci sono sempre state contaminazioni reciproche con l’Occidente: si pensi alla Regina di Saba, le Etiopiche di Eliodoro di Emesa o il mito del Prete Gianni. L’essere fortemente ibridata è una caratteristica propria dell’arte ortodossa etiope. Le sue iconografie mi affascinano perché racchiudono mondi, narrano di una bellezza che supera le barriere dello spazio e del tempo, come nel caso della Chiesa di Debre Birhan Selassie a Gondar, in cui è conservata la rappresentazione del Cristo crocifisso che richiama opere prerinascimentali e medievali, o i cherubini che evocano le antiche thangka tibetane.

Le superfici dei tuoi dipinti sono ricoperte da una velatura composta da piccole lentiggini, puntini che offuscano e aggiungono dati all’immagine complicandone la definizione. Un espediente che sembra giocare con la percezione dello spettatore, creando una sovrapposizione di più piani: gran parte della scena è coperta, ma poi, ogni tanto, qualche oggetto o volto emerge, lasciato in primo piano.

Inizialmente faccio molti bozzetti, anche se a volte ne basta uno per avere chiara la composizione del dipinto. Diversi strati di velature e i successivi passaggi di colore diluito creano questo effetto puntinato e rarefatto che copre la scena e serve appunto a darle una sensazione di atemporalità. Guardando alcuni affreschi antichi, consumati dal tempo, si rimane catturati da una sorta di fascino misterioso. Ricostruire la storia rappresentata diventa quasi impossibile e i soggetti sembrano presenze eteree. Un esempio può essere la figura di nudo femminile di Giorgione alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, proveniente dalla facciata del Fondaco dei Tedeschi, oppure il «Trionfo della Morte» conservato a Palazzo Abatellis a Palermo.

L’elusività della narrazione emerge chiaramente nella serie dedicata ai giocatori di scacchi («Partita a scacchi», 2022), impenetrabili nel pensiero, e torna più genericamente anche negli sguardi bassi e sfuggenti in lavori come «Erebo» (2024), «Il fiore» (2023), «Parche» o «Pittore italiano» (2022). I tuoi personaggi sembrano sempre guardare verso qualcosa che sta al di là della cornice, catturati da un elemento invisibile, che apparentemente merita tutta la loro attenzione...

Le figure nei miei dipinti esprimono gestualità e volti che, reinterpretati e contestualizzati, evocano le iconografie dei dipinti antichi e come questi mirano a suscitare pathos, la parte irrazionale ed emotiva della nostra esistenza. Lo sguardo delle figure non è quasi mai rivolto allo spettatore, in qualche modo quello che viene rappresentato è un pretesto. C’è qualcosa che succede fuori dal dipinto, dalla finestra, fuori nel mondo, di altrettanto importante rispetto alla scena rappresentata. Spesso si ha l’idea, e con questa la presunzione, che tutto quello che conta sia lì davanti ai nostri occhi, quando a volte è necessario guardare dietro a un sipario, oltre la nostra visione del mondo.

Jem Perucchini, «Il fiore», (2023)

Jem Perucchini, «Ipomea (Eurydice)», (2024)

Altri articoli dell'autore

Ginny e Hartley, nuora e figlio, raccontano la donna dietro l’artista e l’artista dietro la donna in occasione della mostra Still Lifes and Street Scenes da Xavier Hufkens a Bruxelles

Abbiamo incontrato Xie Lei, finalista del Prix Marcel Duchamp a Parigi per una conversazione esclusiva in anteprima.

Abbiamo incontrato il pittore a Milano per una conversazione in anteprima in occasione della sua mostra personale Physical Proof da MASSIMODECARLO.

Storia di un marchio che ha fatto dell’arte – a partire dal nome – la propria strategia e missione