Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Con oltre 50 lavori reclutati da musei italiani e internazionali, Fondazione Prada presenta dal 28 marzo al 23 settembre nel Podium e negli spazi Nord e Sud della sede di Largo Isarco, un’ampia retrospettiva di Pino Pascali (1935-68), figura centrale, a dispetto della morte prematura, nell’arte del dopoguerra, per la sua visionaria sperimentalità (catalogo edito da Fondazione Prada).

Quando morì a Roma, a 33 anni soltanto, in sella alla sua moto, era ancora in corso la 34ma Biennale di Venezia, dove aveva una sala personale. Gli fu assegnato il Premio Internazionale per la Scultura, in quello stesso anno in cui, dopo poche personali tra il 1965 e il 1967 (ma tutte in gallerie di ricerca di grande rilievo, come La Tartaruga e L’Attico di Roma, Sperone di Torino, M.E. Thelen di Essen e Iolas di Parigi) riceveva i primi, larghi riconoscimenti. Dopo la morte, le mostre personali e le presenze in collettive di rango non si sarebbero contate, ricco com’era, il suo lavoro, di profetiche suggestioni.

La mostra di Fondazione Prada è curata da Mark Godfrey, lungamente senior curator della Tate Modern di Londra, che ha articolato il progetto espositivo in quattro sezioni, a partire dal Podium. Qui ricostruisce le sue primissime personali italiane, dal solo show del 1965 alla Tartaruga, quando aveva trent’anni (prima si era occupato, con successo, di pubblicità per la Lodolo Film e di scenografia per la Rai), dove espose le geniali tele centinate, dipinte a smalto, che sinteticamente alludono a una «Gravida» (il ventre gonfiato dal palloncino retrostante) o delineano rossissime «Labbra» o rendono «Omaggio a Billie Holiday».

L’anno dopo fu la volta delle «armi», da Sperone: armi di grandi dimensioni, come il cannone di «Bella Ciao», ma false, fatte con rottami, tubi, legni, plastica; minacciose all’apparenza (come «Colomba della pace», un enorme siluro) ma in realtà innocue, e da lui interpretate e «messe in scena» fotografandosi vestito da soldato (un soldato stanco, tutt’altro che bellicoso) seduto sull’affusto del cannone. È in questo suo voler creare eventi e ambienti inconsueti, facendosi riprendere da amici fotografi come Claudio Abate, Andrea Taverna, Ugo Mulas (oggetto di una sezione della mostra) che il curatore individua l’approccio singolare di Pascali.

Lo stesso accade, infatti, con gli «animali bianchi», preistorici e no, presentati all’Attico nel 1966: finte sculture di tessuto bianco teso su telai di legno, che con la loro leggerezza contraddicono gli statuti della scultura mentre riconfigurano lo spazio della galleria, ma con «un’attitudine irriverente», sempre giocosa, come evidenzia Godfrey. E così accade anche nell’ultima personale nella stessa galleria, di cui sono esposti, tra gli altri, il lunghissimo «Ponte» di liane dal MoMA, la «Trappola» della Tate Modern, del 1968 entrambe, primordiali all’apparenza ma realizzate con lana d’acciaio. Fino alla sala personale alla Biennale di Venezia del 1968, con i grandi lavori di questo stesso materiale o di peluche acrilico.

L’uso ironico e felice di materiali sperimentali, dagli scovoli industriali dei «bachi» («da setola») alla pelliccetta acrilica della tarantola gigante «Vedova blu», dalle vaschette metalliche di «32mq di mare circa», con l’acqua di azzurri diversi, all’eternit di «Campi arati», alla paglia e al fieno, è il nucleo di un’altra sezione. Infine, nell’edificio Nord si ricostruiscono alcune collettive cui partecipò, mettendo a confronto i suoi lavori con quelli di Gilardi, Kounellis, Pistoletto, Ceroli, Mattiacci, Bonalumi, Piacentino, Boetti e Fabro: una ricognizione della nostra migliore arte di quegli anni, vista attraverso il filtro sempre geniale, ludico e acuto dell’opera di Pino Pascali.

Altri articoli dell'autore

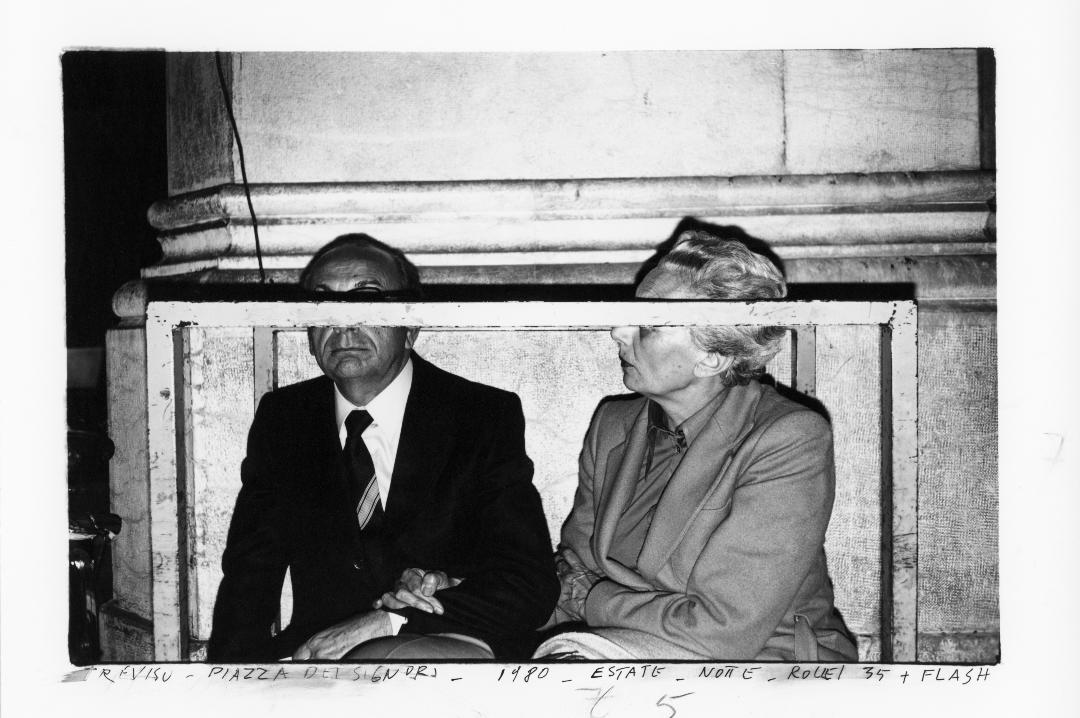

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

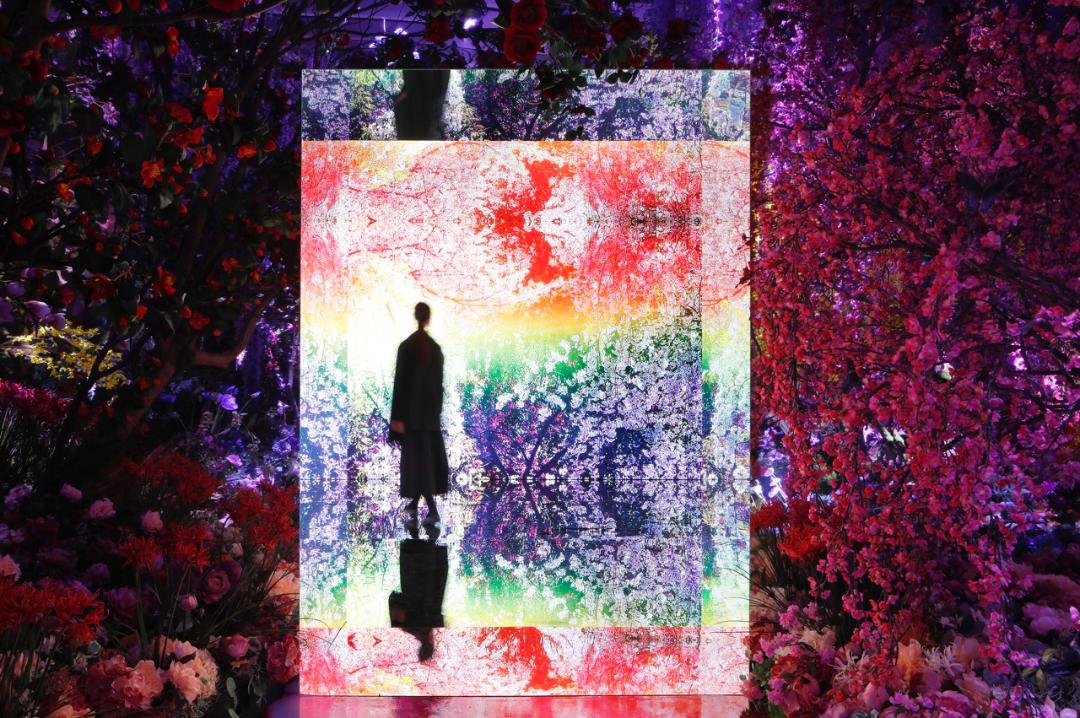

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese