Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giovanni Pellinghelli del Monticello

Leggi i suoi articoliGrazie al recente restauro, al Museo del Prado di Madrid è tornato nitido il «Ritratto equestre di Isabel de Borbón», dal 1615 moglie di Filippo IV «el Rey Planeta», opera spettacolare di Diego Velázquez. Figlia di Enrico IV re di Francia e Maria de’ Medici, Isabel (1602-44), fu il nodo dinastico che portò i Borbone a succedere agli Asburgo sul trono di Spagna (perché due volte bisnonna del futuro Filippo V) e questo suo monumentale ritratto a cavallo (come tutti gli altri dipinti equestri della Casa d’Austria degli anni 1630-40 emblematico della cifra aulica, dinastica e celebrativa della ritrattistica di Velázquez) fu realizzato nel 1634-35 per il Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro con gli analoghi ritratti di Filippo IV, del figlio Baltasar-Carlos e di Filippo III e di Margherita d’Austria, genitori di Filippo IV (ai lati del trono) a encomio della dinastia, enfatizzato dalle affiancate Battaglie (12 scene di vittorie di Filippo IV) e Fatiche di Ercole (10 tele di Zurbarán osannanti le virtù del re) e dal fregio recante i 24 stemmi degli altrettanti regni componenti l’impero spagnolo (sul quale «non tramontava mai il sole»: alla morte di Felipe IV circa 12,2 milioni di chilometri quadrati) da cui prende il nome la sala.

Tutto questo trionfo celebrativo seguì, in teoria, un piano decorativo in cui furono calcolati formato e posizione di ogni opera prevista nel salone ma, nonostante la profusione di calcoli, alla pratica le notevoli dimensioni dei ritratti (305 x 317 cm Isabel e Felipe IV; x 300x 212 cm Isabel e Felipe IV e 209 x 174 cm Baltasar-Carlos) non coincisero con gli spazi previsti. Perciò, già a fine 1635, il ritratto di Isabel fu allargato con due inserimenti laterali di oltre 30 cm ciascuno: inutili, perché l’ampliamento sporgeva sulle porte del salone. Così, macchinosamente, le parti che invadevano quegli spazi furono ritagliate e incollate alle porte stesse: a battenti chiusi il ripiego era poco visibile ma, aperta, la porta girava sui cardini esibendo la tela incollata.

L’opera venne rintelata verso il 1762 per il trasferimento di tutti i ritratti al Palacio Nuevo (attuale Palacio Real) e le strisce laterali ricucite al corpus del dipinto, nonostante si fossero fortemente sbiadite per la diversità dei materiali (tela e supporto ligneo) rispetto alla tela principale, già di per sé sottoposta a riverniciature e stuccature ormai in pessimo stato.

Il restauro (previsto per tutti i ritratti equestri di Velázquez) ha recuperato la lettura originale della tela, alterata dall’ossidazione di vernice e colori e dall’accumulo di residui ambientali, che hanno appannato i rapporti cromatici e mortificato i piani spaziali della composizione. Il restauro ha risanato i volumi e la profondità della composizione, prima distorti dal velo giallastro delle vernici deteriorate, i colori hanno ripreso lucentezza, tonalità e trasparenze originali e Isabel de Borbón ha ritrovato il portamento regale e la grazia serenamente altera in cui venne ritratta, col suo destriero andaluso di nuovo a incedere in quel naturalismo iperrealista che solo il genio di Velázquez sapeva osare.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, «La regina Isabel de Francia a cavallo (Élisabeth de Bourbon moglie di Filippo IV di Spagna)», 1634-35, Madrid, Museo del Prado, Sala Basilical, prima del restauro. © Museo del Prado, Madrid

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, «La regina Isabel de Francia a cavallo (Élisabeth de Bourbon moglie di Filippo IV di Spagna)», 1634-35, Madrid, Museo del Prado, Sala Basilical, dopo il restauro. © Museo del Prado, Madrid

Altri articoli dell'autore

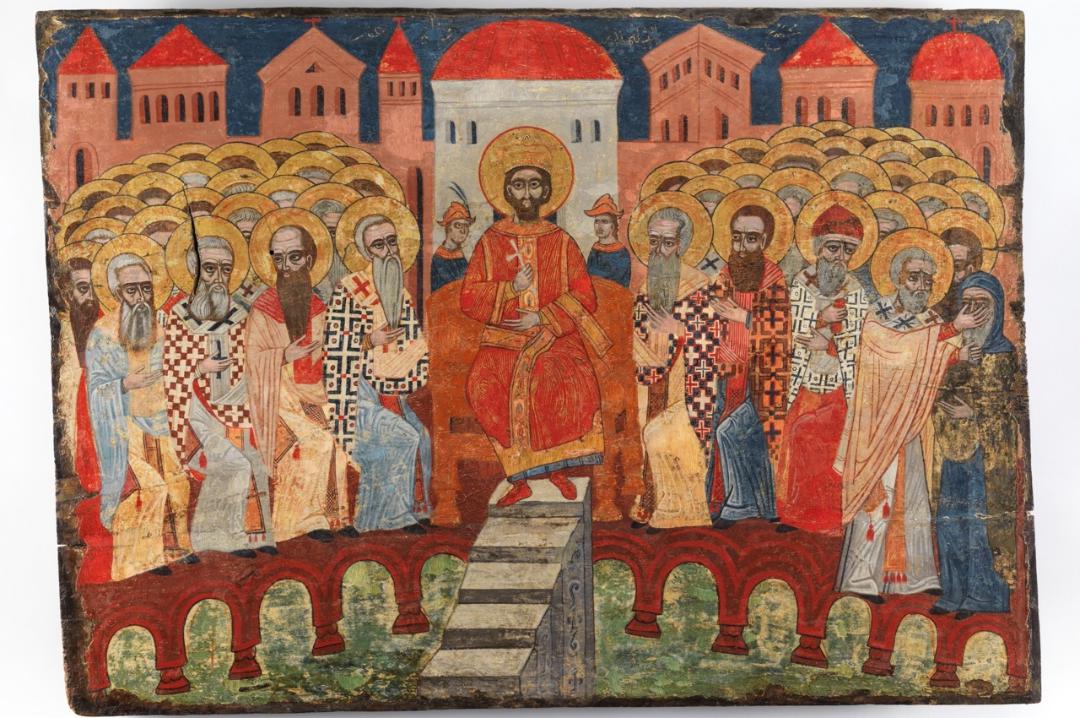

La nuova sezione dedicata alle Arti di Bisanzio e dei Cristiani d’Oriente offrirà un racconto «diverso» degli scambi artistici, culturali e religiosi fra Occidente e Vicino Oriente

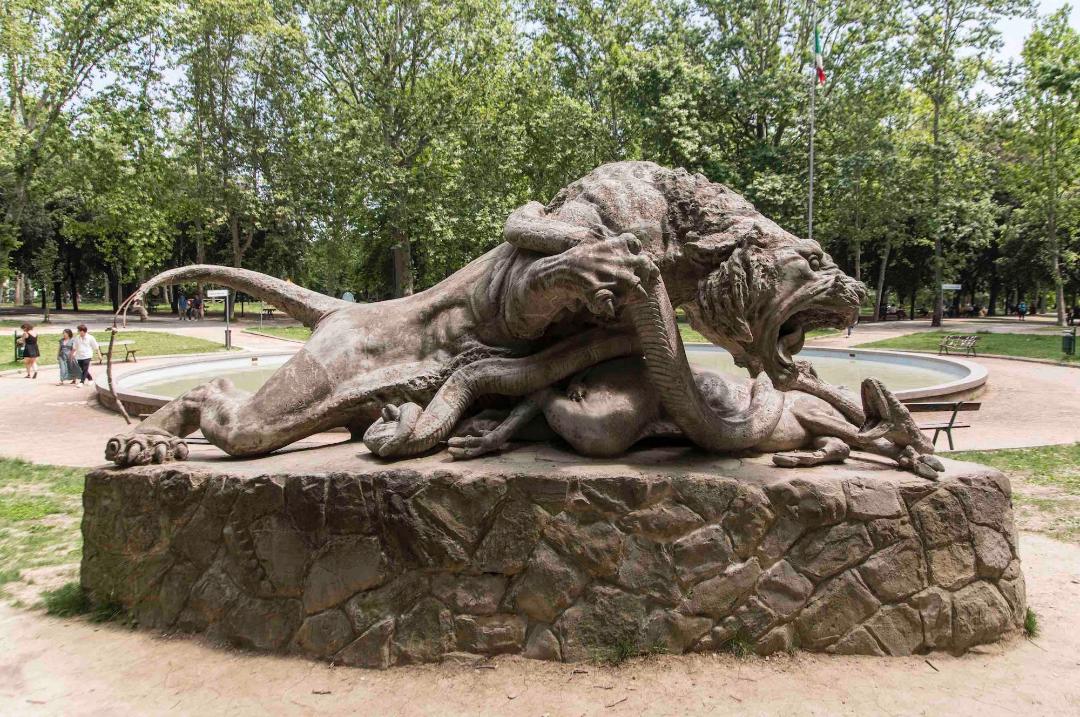

Silvia Camerini-Maj ci guida tra vie, cortili e giardini bolognesi con un racconto accurato e non privo di humour delle storie che si celano dietro le sculture cittadine: dal «Nettuno» di Giambologna al Lucio Dalla pop di Piazza Grande

Il 25 marzo a Parigi il raro «Studio di Amorino alato» di Annibale Carracci, esposto al Louvre, sarà battuto dalla maison, con stima 30–50mila euro, dopo una storia collezionistica di quattro secoli

Nel Museo Diocesano di Padova sono esposte le due uniche parti note del manoscritto miniato da artisti atti alla corte dei da Carrara