Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Marco Bussagli

Leggi i suoi articoliLa cura, in tutte le sue sfumature, le sue accezioni e i suoi risvolti

Il «Giornale dell’Arte» in partnership con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS, impegnata da oltre 38 anni a dare un contributo significativo alla sconfitta del cancro attraverso le attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo-Irccs, dà vita a un focus mensile sul tema urgente, sinergico e osmotico di Arte e Terapia, partendo dall’Abstract dello studio di Ucl-University College of London sul Cultural Welfare sulla «ricaduta sui musei, con evidenze scientifiche da parte dell’Oms, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e linee guida dell’Unione Europea sui finanziamenti alla cultura in questa ottica».

DONA IL TUO 5X1000 ALLA RICERCA, CONTRO IL CANCRO SOSTIENI CANDIOLO

Vi siete mai chiesti perché la Roma antica era la città delle terme? Le più famose sono quelle di Caracalla (di cui si apprezzano i ruderi) e di Diocleziano (divenute Piazza Esedra e Santa Maria degli Angeli), ma in realtà, gli imperatori appena potevano costruivano grandi complessi termali. Così, ci sono quelle di Agrippa, di Nerone, di Tito, quelle di Commodo e di Costantino, per ricordare le principali. La ragione risiede nel fatto che una città di oltre un milione di abitanti, nel II secolo d.C., quando non c’erano né penicillina, né antibiotici, era una vera bomba batterica e l’unico presidio a tutto questo era la pulizia. Un rimedio indispensabile, ma non sufficiente. La distanza della storia, per esempio, ci ha fatto dimenticare che l’età d’oro di Augusto fu segnata da una terribile pestilenza, come quella successiva di Adriano di cui narra, nell’Historia Augusta, la «Vita Hadriani» (XXI) e poi, ancora, quella di Tiberio. Di questa parlano pure gli Annales di Tacito (II, XXVII, IV XLVII); ma quella più famosa venne detta Antonina perché scoppiata nel 156 d.C. durante il regno di Marco Aurelio che a quella dinastia apparteneva. Fu devastante e il sovrano, per curare il figlio Commodo, fece venire a Roma Galeno, il più celebre medico del mondo antico che dette notevole impulso all’ars medica. Il tempio di Esculapio, dio della medicina, a Roma era sull’Isola Tiberina e, sebbene non ci fosse una vera struttura sanitaria, aveva, per quanto possibile, un ruolo curativo attraverso i sacerdoti, che erano però inadeguati.

Al contrario, la medicina applicata al mondo militare era assai più sviluppata. Non abbiamo immagini o puntuali descrizioni di quei flagelli, ma qualcosa possiamo intuire, per esempio, grazie ai celebri versi di Omero che, nella premessa dell’Iliade (I, 53), canta il disastro voluto da Apollo nell’accampamento degli Achei dove «da nove giorni sul campo volarono i dardi del dio». Febo, infatti, era la divinità che scatenava le pestilenze perché, per analogia, le pustole purulente che devastavano la pelle ricordavano le ferite delle frecce che il dio del Sole lancia dal suo arco. Infatti, il termine greco «apsis» indica tanto l’arma quanto il disco solare da cui partono i raggi, cioè le sue frecce. Per questo, molto probabilmente, al celebre passo dell’Iliade s’ispira una delle più celebri statue dell’antichità: l’«Apollo del Belvedere». Il recente restauro, concluso dall’équipe dei Musei Vaticani nell’ottobre 2024, ha sostituito la storica mano dello scultore cinquecentesco Montorsoli, che integrò il capolavoro quando fu rinvenuto, con quella attribuita a Leochares (il presunto autore della statua) ritrovata, già negli anni Cinquanta del XX secolo, presso un deposito di scarti originali greci a Baia, nel napoletano. La sostituzione ha mutato il significato della statua in quanto la prima era una mano di poco disassata rispetto all’avambraccio, con un polso esteso e abdotto, secondo un atteggiamento tipico di chi, dopo aver tirato la freccia, si rilassa perché ha ottenuto il risultato e sta per abbandonare l’arco che non gli serve più. La mano di Leochares, invece, resta in linea con l’avambraccio perché quello che ha appena effettuato è solo uno dei tiri che vuole compiere e, dopo aver lanciato la freccia, sarà di lì a poco a riprenderne un’altra per un altro tiro e poi un altro ancora.

«Apollo del Belvedere», copia romana di un bronzo di Leocare con restauri di Giovanni Angelo Montorsoli, Roma, Musei Vaticani

Nicolas Poussin, «La peste di Azoth», 1631, Parigi, Louvre

Tuttavia, se l’«Apollo del Belvedere», con tutta la sua maestosa bellezza, sublima la tragedia su un piano quasi lirico, per avere un’idea della realtà di quei momenti terribili possiamo affidarci a un’opera certamente più tarda, ma emblematica, come «La peste di Azoth» dipinta da Nicolas Poussin per un nobile palermitano nel 1631 e oggi al Louvre. Secondo il racconto biblico del quinto Libro di Samuele, la peste fu inviata come una piaga da Dio per punire i filistei che avevano profanato l’Arca dell’Alleanza sottraendola come trofeo di guerra dopo avere sconfitto gli israeliti. I vincitori, resisi conto della causa dell’epidemia, restituirono la sacra reliquia agli sconfitti. La scena concitata pensata dal pittore francese, però, potrebbe essere l’immagine di tutte le pandemie del mondo antico, con il corpo livido della madre morta, in primo piano, che ha accanto un pargolo piangente, sicuramente il figlio. L’opera restituisce con grande efficacia l’angoscia di quei momenti.

Ciò non vuol dire che non siano pervenute fino a noi riflessioni di testimoni contemporanei dell’antichità come, per esempio, il poeta Giovenale che, nella Terza satira descrive tutto il disagio di una vita da poveracci. Se nelle grandi ville poteva regnare il silenzio e la quiete, nelle casupole affastellate nella suburra era difficile dormire per il continuo traffico dei carri nelle vie sottostanti, il caldo e il freddo, secondo le stagioni. Inoltre, si mangiava male, con conseguenti disturbi di stomaco e di digestione (vv. 232-267). Ricordiamo, poi, che non tutti avevano il bagno personale. C’erano bagni pubblici pure per i bisogni fisiologici più importanti. Da Pompei, è giunta fino a noi una latrina multipla, con batterie di seduta disposte sui tre lati dell’ambiente rettangolare, frequentate da più persone contemporaneamente. Un’abitudine abbracciata non solo dal basso ceto, ma pure da quello abbiente, come mostra un affresco pompeiano con una scena singolare, con gli avventori che hanno accanto scritte di commento ironico alla situazione. Le case povere, a Roma, non di rado erano vittime di crolli e incendi improvvisi, con tutte le conseguenze sanitarie del caso.

Un altro problema, corollario dell’uso degli impianti termali che, come abbiamo visto erano assai diffusi, erano le fratture. Spesso e volentieri, i pavimenti decorati a intarsio marmoreo, oppure a mosaico, erano vere e proprie insidie per le cadute e le fratture che ne derivavano. A proposito di malanni per così dire strutturali, a Roma e non solo, non possiamo non ricordare il saturnismo, ossia l’accumulo di piombo nelle articolazioni, soprattutto al ginocchio. Il motivo risiedeva nel materiale con cui erano costruite le fistulae idrauliche per la distribuzione dell’acqua che erano, appunto, di piombo. In altre parole, senza saperlo, gli abitanti di Roma o di Pompei finivano per avvelenarsi lentamente. Il disturbo può compromettere nei bambini lo sviluppo cognitivo e nell’adulto, oltre all’anemia, può provocare difficoltà di deambulazione, ma pure disturbi renali, cardiovascolari e perfino alterazioni del carattere. A tutto questo bisogna aggiungere la diffusione di malattie come il colera e la febbre tifoidea, dovute a condizioni igieniche non sempre ottimali. Per questi motivi era ampiamente giustificata la frase di Terenzio «Senectus ipsa morbus», ossia «la vecchiaia è di per sé una malattia» che, qui, possiamo intendere anche come accumulo dei disagi incontrati, a vario titolo, nel corso della vita. In certo senso, lo stesso vivere era una malattia. Naturalmente, non tutti la pensavano in questo modo, come Cicerone che dedicò un trattatello filosofico alla vecchiaia (Cato Maior de senectute), prendendo ad esempio figure come Catone il Censore, ma pure Scipione (35) come figura che reagiva alle difficoltà portate dalla vecchiaia anche in tarda età.

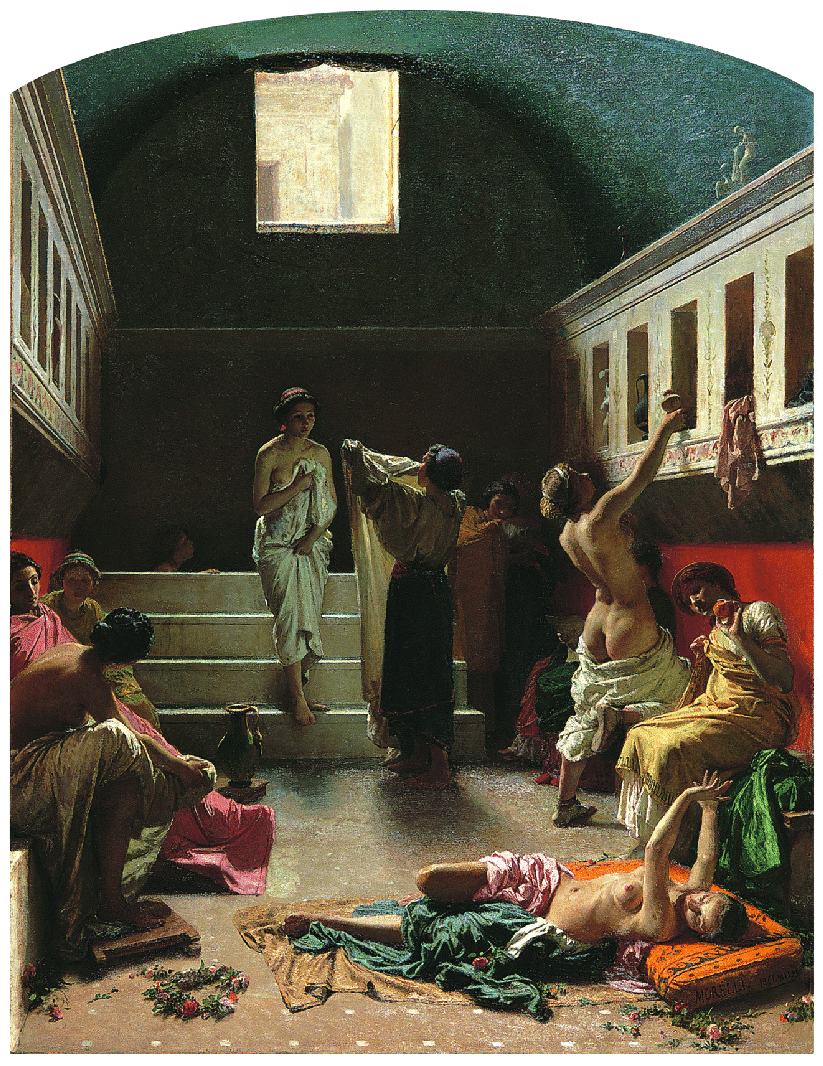

Domenico Morelli, «Bagno pompeiano», 1861, Milano, Fondazione Balzan

Lawrence Alma-Tadema, «Terme di Caracalla», 1899, collezione privata

Altri articoli dell'autore

L’antropologo Vinicio Serino ci guida nell’universo simbolico della medievale Fonte dell’Abbondanza di Massa Marittima, con la sua gigantesca pittura murale costellata di falli riscoperta solo nel 1999

Un pittore eccentrico nel micromondo di Campo Marzio a Roma fra rigattieri, soldati, avventurieri, intellettuali, alti prelati, principi, straccioni, streghe e dame

L’ultimo libro di Antonio Forcellino getta una luce nuova sui tre decenni finali della vita del maestro rinascimentale (1475-1564), dal Giudizio Universale alla Cappella Paolina

Gallerista e collezionista di arte contemporanea ha arricchito i musei abruzzesi cone le sue collezioni