Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

La riforma fiscale? Una questione politica ancor prima che economica. Parola di Lorenzo Bini Smaghi, presidente del Centro Pecci di Prato, nonché presidente di Société Générale: «La nostra classe politica non ha né la forza né la volontà di andare contro la burocrazia e considera il mercato come una bestemmia», afferma l’economista che è stato per sei anni membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Ora non c’è più tempo da perdere e l’abbassamento dell’Iva è il primo passo per non finire definitivamente ai margini del sistema europeo.

In questa intervista a tutto campo concessa a «Il Giornale dell’Arte», Bini Smaghi mette in evidenza le piaghe di un sistema arretrato e propone una serie di riforme radicali come il passaporto europeo per le opere d’arte notificate e l’estensione dell’ArtBonus ai collezionisti che decidono di vendere ai musei. «Lo Stato non stia a guardare imponendo solo inutili vincoli alla circolazione di capolavori che rischiano di rimanere trincerati all'interno delle case private», ribadisce Bini Smaghi. Sul fronte dell’arte contemporanea, la mancanza d’incentivi penalizza gli operatori più sperimentali favorendo la fuga degli artisti italiani verso le gallerie straniere. Quanto al rapporto pubblico-privato, il suo giudizio è netto: «Se le istituzioni sono autorevoli non hanno nessuna difficoltà a collaborare con i privati. Altrimenti soccombono». In Italia gli esempi virtuosi non mancano e tra i luoghi di successo c’è Palazzo Strozzi che nel 2006, quando Bini Smaghi ne ha assunto la presidenza (l’ha mantenuta per 10 anni), era una realtà poco presente, mentre oggi è tra le istituzioni culturali più floride in Italia. Quanto al Pecci, il 69enne economista toscano ha imposto, non senza polemiche e tagli dolorosi, il pareggio di bilancio sebbene «il flusso delle entrate sia discontinuo e il lavoro di ricerca fondi sia condizionato dalle incertezze economiche». E intanto la collezione permanente del museo pratese si arricchisce di nuovi autori. Da Diego Marcon a Chiara Camoni, da Sylvano Bussotti a Armin Linke.

Il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone ha dichiarato a «Il Giornale dell’Arte» che l’abbassamento dell’Iva sulle opere d’arte in Italia (dall’attuale 22% al 5%) entrerà in vigore a maggio. Posizione confermata ora dal ministro Giuli.

Spero davvero che questa volta si proceda senza indugi all’abbassamento dell’Iva per non trovarci completamente isolati e ai margini del sistema europeo. Siamo già in grave ritardo rispetto a Paesi concorrenti come Francia e Germania. Va però capito se c’è la volontà politica di affrontare questo tema. Non ci si deve dimenticare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha di fronte a sé gli altri ministri che chiedono di abbassare le tasse e autorizzare spese per i loro Dicasteri. Se dice sì a qualcuno poi subisce maggiori pressioni dagli altri per avere lo stesso trattamento favorevole. Il Ministero dunque, quando accetta una misura di riduzione fiscale, deve essere certo che ci sia un vantaggio reale in modo da frenare le altre richieste.

In base alle proiezioni, l’abbassamento dell’Iva richiederebbe coperture per 9,6 milioni di euro, una cifra estremamente contenuta. Nel medio periodo il denaro destinato a entrare nelle casse dello Stato potrebbe essere sicuramente maggiore. Quali sarebbero i vantaggi di un simile provvedimento?

Sono molti gli esempi che dimostrano come l’allargamento della base fiscale porterebbe a un incremento degli introiti da parte dello Stato. Senza calcolare che nell’attuale situazione le grandi gallerie sfruttano le loro sedi all’estero sottraendo risorse preziose. E va poi ricordato come gran parte dell’attività delle case d’asta internazionali sia ormai migrata all’estero con un impatto negativo non solo sull’indotto, ma anche sui conti pubblici.

Un’altra questione particolarmente urgente, connessa con la necessità di riformare un sistema antiquato, è quella relativa alla notifica per la quale la timida riforma Franceschini di creare una zona cuscinetto tra cinquanta e settant’anni non ha funzionato. Gli operatori chiedono a gran voce che il limite per applicare la norma sia spostato a settant’anni evitando un limbo pericoloso. Qual è la sua opinione?

Bisognerebbe fare un’analisi costi benefici della legislazione vigente. Chi ne ha veramente beneficiato? Credo nessuno. Le opere non vincolate sono rimaste nelle collezioni private, per timore della notifica, con nessun giovamento per il pubblico. È una norma anacronistica che risale al 1939. Mira a mantenere in Italia opere presunte di valore, ma se queste rimangono in collezioni private e non vengono mostrate, che vantaggio ne traggono i cittadini e lo Stato? Che vantaggio se ne ha a vietare la vendita all’estero?

In Italia lo Stato può notificare senza alcuna conseguenza. In Francia o in Inghilterra il blocco all’esportazione comporta un impegno all’acquisto. Se questo non accade, l’opera viene svincolata.

Le soluzioni inglese e francesi mi sembrano esempi da seguire che consentirebbero anche di proporre al pubblico nuove opere. Lo Stato potrebbe prevedere agevolazioni fiscali come l’ArtBonus per coinvolgere i privati che contribuiscono ad acquisizioni a favore dei musei, come avviene in Francia. Il Louvre, ad esempio, ha recentemente acquisito il dipinto di Chardin «Il cestino di fragole di bosco» grazie a un contributo di oltre 10mila francesi capitanati da Bernard Arnault che hanno messo insieme una somma di 24 milioni di euro consegnati a un collezionista americano che aveva acquistato l’opera a un’asta parigina e intendeva consegnarla al Metropolitan Museum di New York. Il quadro farà il giro di vari musei francesi prima di tornare al Louvre. Perché non si può provare a percorrere la medesima strada in Italia?

È utopico pensare a una notifica europea?

Si potrebbe ipotizzare un passaporto europeo per le opere d’arte notificate dai Paesi membri, a talune condizioni, che favorirebbe la circolazione delle opere in Europa e consentirebbe anche ai collezionisti italiani di portare nel nostro Paese testimonianze importanti. Bisognerebbe però cominciare a pensare in modo un po’ meno provinciale.

Per quale ragione in Italia destra e sinistra sono sempre apparse indifferenti, se non ostili rispetto al mercato dell’arte che oggi ha un peso marginale di appena il 2%? È un problema ideologico?

È piuttosto il sintomo di un disinteresse da parte della classe politica nei confronti dell’arte e della cultura in generale. Una classe politica che non ha né la forza né la volontà di andare contro la burocrazia, che ha la naturale tendenza a difendere lo status quo e che considera la parola mercato come una bestemmia. Facendo finta di non sapere che, senza un mercato, l’arte non esisterebbe, e non sarebbe mai esistita, nemmeno in Italia. È come se non avessimo imparato niente dalla nostra storia.

Lorenzo Bini Smaghi. Foto: Ludovica Arcero Saywho

Nonostante le tante associazioni (troppe?), gli operatori del mercato hanno una scarsa capacità di farsi sentire dalla politica. In che cosa sbagliano? E come potrebbero migliorare?

Forse bisogna cercare di mettersi nei panni di chi svolge un ruolo politico e capire che cosa potrebbe fargli cambiare idea. Dobbiamo riconoscere che chi fa politica oggi parte con un pregiudizio (l’arte è per benestanti) che nasconde la mancanza di coraggio e la poca comprensione del suo ruolo nella nostra società. Che cosa si deve fare per creare incentivi inserendo l’arte all’interno dell’agenda politica? È necessaria un’analisi approfondita del sistema economico che evidenzi come l’arte rappresenti uno strumento di sviluppo con un forte indotto sul territorio, in grado di offrire vantaggi concreti per la società e anche per la politica. È insomma indispensabile dare vita a una nuova narrazione.

La Francia al contrario dell’Italia, ha compreso da tempo che il mercato ha un forte peso culturale: ha sempre incentivato le grandi collezioni (basti pensare alle agevolazioni offerte a Pinault e Arnault per aprire i loro spazi a Parigi) e favorito l’accesso delle fiere internazionali come Art Basel Paris. Anche Christie’s organizza la sua asta d’arte italiana nella Ville Lumière e ha abbandonato Milano.

In Francia la cultura viene considerata come uno strumento essenziale di sviluppo economico e sociale, soprattutto nel caso di Parigi. Per questo non si teme la collaborazione con i privati. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. L’Italia ha il vantaggio di non avere un tale accentramento economico e culturale, ma ciò richiede un’azione più diffusa, a livello locale. Che in alcuni casi è efficace e in altri meno.

Ci spieghi meglio.

Voglio dire che i risultati migliori si ottengono quando i progetti hanno continuità nel tempo e non vengono intralciati dai continui cambi di amministrazione. Palazzo Strozzi a Firenze è sicuramente un esempio virtuoso: quando ho assunto la presidenza nel 2006 (l’ho mantenuta per 10 anni) era una realtà totalmente inesistente, nota solo per aver ospitato la Biennale degli Antiquari. Ora è una delle istituzioni culturali più floride in Italia.

Il 2024 è stato un annus horribilis per il mercato dell’arte con una flessione complessiva nelle vendite pubbliche superiore al 25%. Che cosa pensa possa accadere nel 2025, con le continue intemperanze di Trump?

Le politiche di Trump creano incertezza che certo gli investitori non apprezzano. L’arte è in parte anche un bene rifugio, ma ciò è vero solo per gli artisti più noti. A soffrirne sono quelli più giovani, che hanno bisogno di sostegno e di un atteggiamento più aperto al rischio da parte dei collezionisti.

Il sistema museale italiano è boccheggiante con i finanziamenti alla cultura scesi negli ultimi dieci anni del 43% passando da 5,5 miliardi a 3,1. Quali sono le riforme necessarie per un rilancio?

Bisogna coinvolgere di più i privati, ad esempio con un uso più esteso dell’ArtBonus con minori vincoli quantitativi e burocratici. Bisogna anche spendere meglio, in modo più prevedibile e coordinato tra livello nazionale e locale. In tal senso, la Toscana ha dato un segnale importante con la Regione che integra i fondi dell’Art Bonus favorendo il mecenatismo privato.

Non crede che l’ibridazione pubblico-privato con le gallerie potenti che talvolta paiono spadroneggiare nei musei sfruttando la loro evidente carenza di fondi, rischi di essere nociva e vada a discapito della ricerca?

Se lo spazio pubblico è autorevole non ha alcuna difficoltà a collaborare con il privato. Altrimenti soccombe. Ci sono opportunità per tutti. Basta avere progetti ambiziosi e persone in grado di portarli avanti. Prendo l’esempio di Firenze e Prato, distanti appena 20 chilometri, dove coesistono Palazzo Strozzi, che sta per compiere vent'anni e prevede un programma di mostre internazionali di grande impatto, e il Centro Pecci, che ha recuperato un ruolo centrale di ricerca e valorizzazione di artisti giovani con la capacità di affrontare tematiche complesse e di «frontiera» nell'ambito dell’arte contemporanea. Va poi considerata tutta la rete del contemporaneo in Toscana con istituzioni pubbliche e private, da Carrara, Livorno fino a Orbetello, passando per Capannori, Pistoia e il Chianti. Il ruolo del settore pubblico è proprio sostenere questa rete favorendo le sinergie e la cooperazione a vantaggio di chi vive nel territorio, ma anche di chi arriva da lontano, non solo per ammirare l’arte classica ma anche per cercare stimoli nuovi.

Nel caso del Centro Pecci di cui lei è presidente come viene gestito il bilancio? Riuscite a far quadrare i conti e quanti sono gli spettatori all’anno?

Il vincolo del bilancio in pareggio è fondamentale per cui abbiamo messo in piedi un sistema di monitoraggio molto preciso nel corso dell’anno per assicurarci di rimanere all’interno del budget. Il che non è facile in quanto il flusso delle entrate è discontinuo e il lavoro di ricerca fondi è legato alle incertezze economiche che ben conosciamo. Abbiamo tuttavia fatto molti progressi in questi anni nel controllo di gestione. Anche in termini di visitatori (daremo i numeri definitivi con la chiusura di bilancio ai primi di maggio) si nota un ritorno oltre i livelli pre Covid-19 nonostante un giorno di chiusura settimanale in più. C’è una grande domanda di cultura e di arte che va intercettata e assecondata, coinvolgendo scuole, università, imprese. È un lavoro che richiede lungimiranza e capacità manageriali.

Il Centro Pecci ha un’importante collezione permanente. Sono previste nuove acquisizioni?

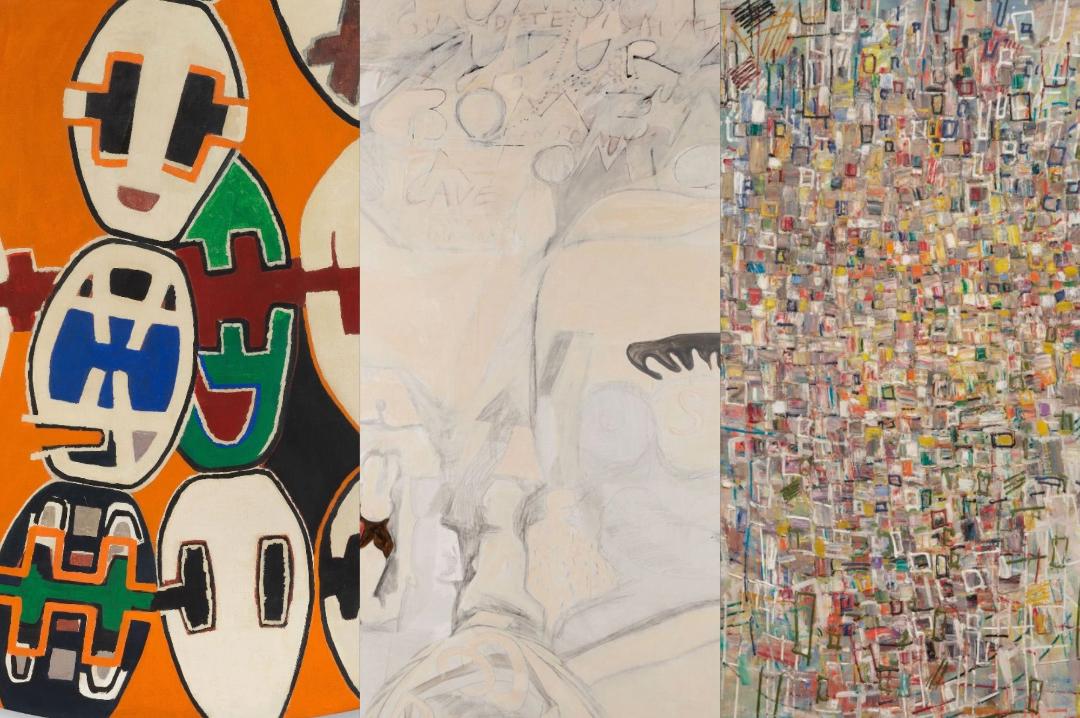

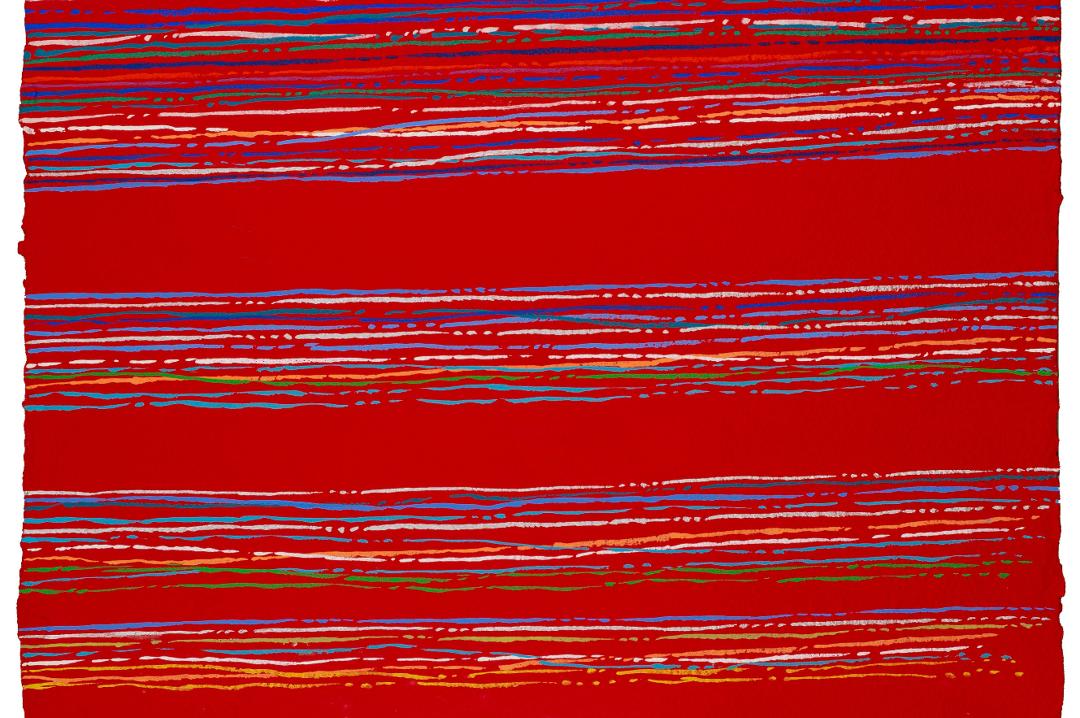

Le opere in collezione sono oltre 1.200, una parte delle quali è esposta in un’ala del museo (attualmente Boetti, Kapoor, Kounellis, Richter, Warhol…). Grazie ai bandi ministeriali come Pac o Strategia Fotografia siamo stati in grado di acquisire importanti opere, per un valore di circa 500mila euro negli ultimi tre anni, che vanno a colmare il «gender gap» e a rendere più specifica la collezione su artisti che hanno avuto forti relazioni con la Toscana, che si confrontano con l’immagine in movimento o con la fotografia. Tra gli esponenti più significativi entrati recentemente in collezione potrei citare Diego Marcon, Adelaide Cioni, Chiara Camoni, Sylvano Bussotti, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Hervé Guibert, Lina Pallotta e Armin Linke.

Chiara Camoni, «Sister (del Ravaneto)», 2024. Foto: Ela Bialkowska / OKNOstudio

Uno still dal video «Dolle», 2023, di Diego Marcon. Prodotto con il sostegno di Pac2021-Piano per l’Arte Contemporanea. Promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Foto: Andrea Rossetti

Altri articoli dell'autore

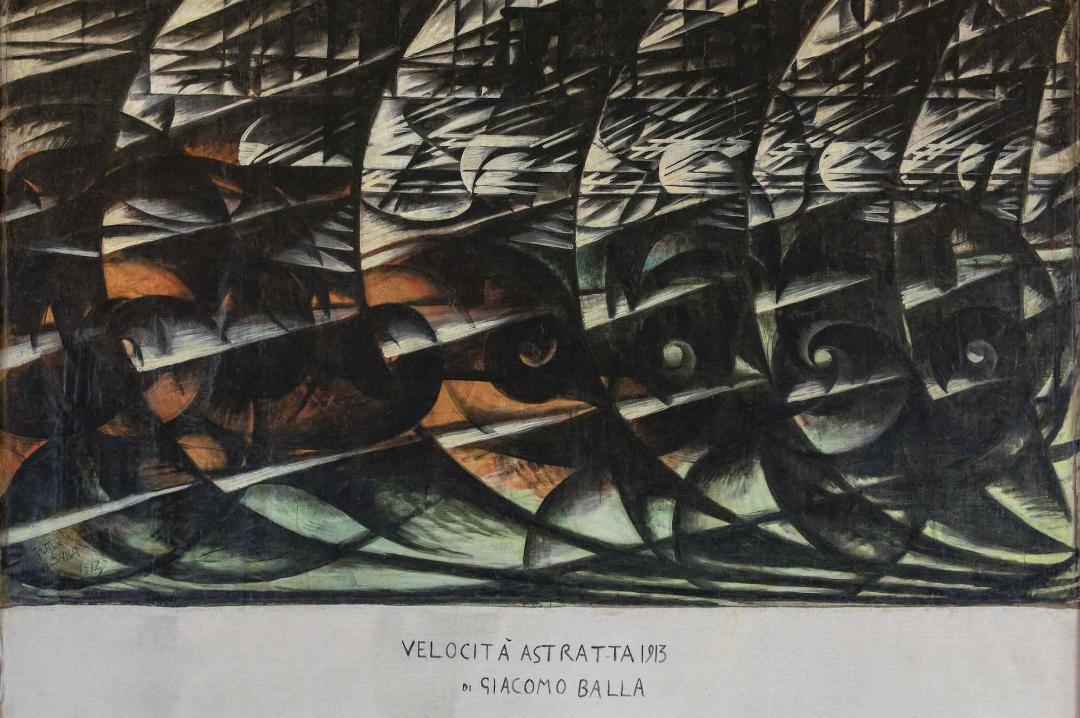

Il punto sul mercato • Il movimento di Marinetti ha perso smalto e dovrebbe essere rilanciato partendo dalla liberalizzazione del mercato e da un maggiore rigore espositivo. Datazioni incerte e attribuzioni dubbie scoraggiano gli investitori. Tutto questo mentre Magritte e compagni volano

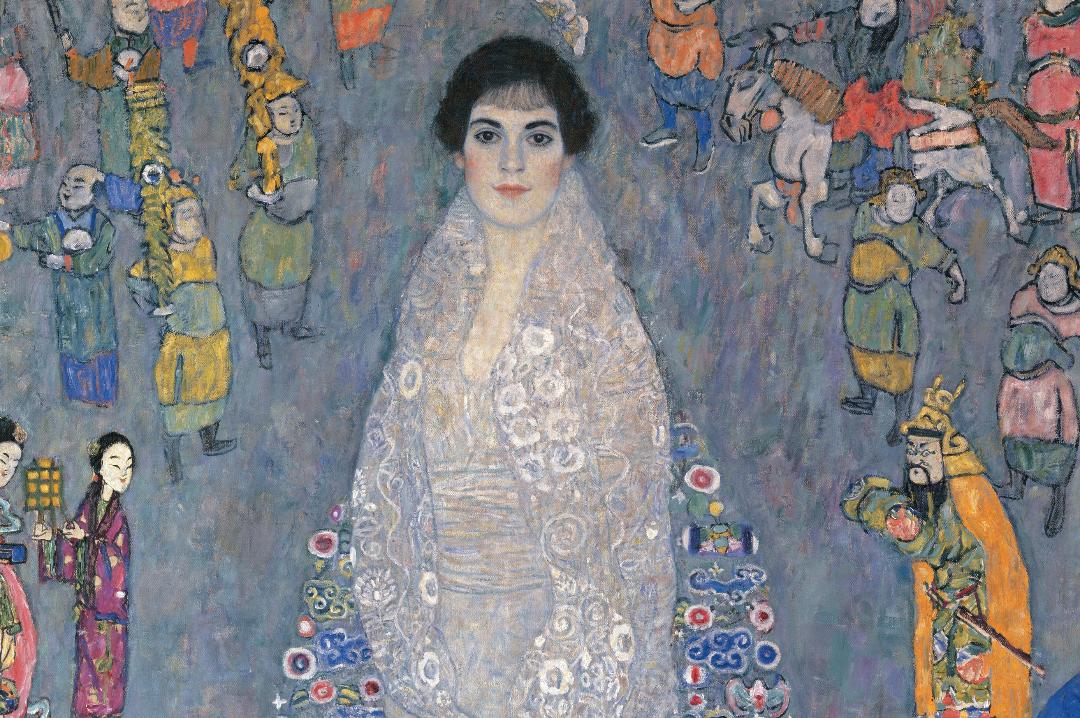

Tra i capolavori spiccano Klimt, Picasso e Van Gogh. E intanto Christie’s festeggia i 25 anni delle «Italian Sale» con un imprenditore milanese che amava la Transavanguardia

La rubrica di «Il Giornale dell’Arte» che stabilisce i momenti cruciali delle tendenze economiche dei principali artisti presenti sul mercato italiano: Capogrossi è stabile, Novelli attende il rilancio dalla mostra di Ca’ Pesaro, mentre Tancredi s’impenna ma attende conferme

I piccoli risparmiatori diventano protagonisti di un mercato nazional-popolare, dove crescono solo gli scambi sotto i 5mila dollari. Da Balla a Gilardi, tutto è in saldo