Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

«Scuroeu» in dialetto milanese è un ambiente buio, sotterraneo, e così tradizionalmente (italianizzandolo poi in «scurolo») a Milano è stato definito lo spazio sottostante l’altar maggiore del Duomo in cui, dal primo ’600, riposa il corpo di san Carlo Borromeo (Arona, 1538-Milano, 1584), arcivescovo di Milano e copatrono della Diocesi milanese.

Lo Scurolo di san Carlo fu commissionato nel 1606 dal cugino Federico Borromeo (il «cardinal Federigo» manzoniano, suo successore sulla Cattedra milanese, oltre che fondatore della Biblioteca e della Pinacoteca Ambrosiana) all’architetto prediletto, Francesco Maria Richini, che lo completò in tempo per la canonizzazione, nel 1610.

Richini ideò un ambiente ottagonale a lati alternatamente diversi, separato da uno pseudo-pronao dalla Cappella iemale del Duomo, la sontuosa Cripta progettata da Pellegrino Pellegrini per volere proprio di Carlo Borromeo. Molto ricco è anche lo Scurolo, le cui pareti sono rivestite in basso da specchiature di marmo e nella zona superiore da tessuti (1817) con motivi eucaristici e il motto dei Borromeo, «Humilitas», finemente ricamati con fili di seta, argento e oro, trasportati nel ’900 su nuove sete.

In alto corre il fregio d’argento con scene della «Vita di san Carlo», deliberato nel 1619 ma realizzato in oltre 50 anni di lavoro e donato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, dagli orefici milanesi, da alte personalità e da moltissimi fedeli. E al centro, l’altare con il paliotto d’argento e l’urna di cristallo e argento, donata da Filippo IV di Spagna, che contiene il corpo di san Carlo con il volto coperto da una maschera, d’argento anch’essa, voluta dal cardinale G.B. Montini, arcivescovo di Milano (1954-63) poi papa Paolo VI.

Il tempo e gli innumerevoli fedeli che nel tempo l’hanno affollato avevano pesantemente danneggiato l’intero Scurolo: le boiserie in legno di noce erano tarlate e snaturate da strati di vernici, le parti metalliche scurite, i tessuti in alcuni punti lacerati, i filati d’oro e d’argento ossidati. L’intervento, promosso dalla Veneranda Fabbrica e dal Capitolo Metropolitano, e realizzato grazie anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a Regione Lombardia, era indifferibile, ma la pandemia ha bloccato per molti mesi i lavori, che solo ora sono stati completati dalle maestranze della Fabbrica, affiancate da Luca Quartana per i legni, Ilaria Mensi per i tessuti, Anna Rizzi e Franco Blumer per le parti in argento.

Come spiega Laura Paola Gnaccolini della Soprintendenza milanese, «i tessuti sono stati consolidati nei punti più problematici con supporti morbidi e veli fissati con resine termoplastiche, con finiture ad ago. Grande soddisfazione ha dato la pulitura dei filati in lamina metallica ma un risultato ancor più sorprendente è venuto dalla pulitura del “cielino” d’argento, realizzato in diversi decenni, principalmente da Federico Perego (lo documenta il suo punzone con il “segno del melone”), mentre le figure delle “Virtù” sono della metà del ’700, opera di Antonio Preda. Tutti gli argenti mostravano un colore simile al nero, dovuto all’ossidazione ma anche a una patinatura artificiale stesa forse in momenti drammatici per mascherare la preziosità del materiale».

Molto complesso dunque, ma efficacissimo (com’è testimoniato anche nel volume Silvana Editoriale che documenta il restauro) l’intervento su queste superfici metalliche, eseguito principalmente a laser: l’esito è a dir poco «splendente», grazie anche alla nuova illuminazione progettata da Pietro Palladino.

Dall’11 novembre i fedeli (gratuitamente, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10) e i visitatori del Duomo (orari e costi: duomomilano.it) possono accedervi, dopo tre anni di chiusura e due di lavori, mentre per alcuni mesi sono esposti lungo le navate i 56 celebri «quadroni» di pittori del ’600 lombardo che narrano la vita e i miracoli di san Carlo.

Altri articoli dell'autore

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

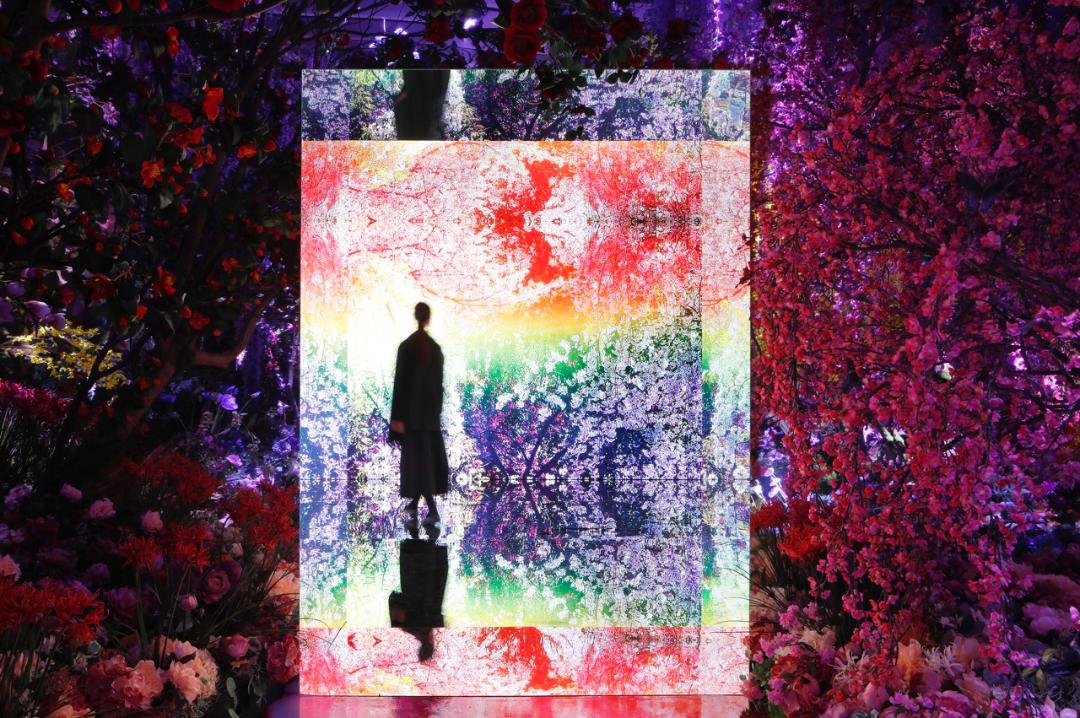

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese