Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliMilano. La Galleria d’Arte Maggiore G.A.M., specializzata in maestri del XX secolo, si estende a Milano con uno spazio in pieno centro, al 25 di via Manzoni. Lo dirige Alessia Calarota, figlia dei titolari della casa madre bolognese. «Più di una vera e propria galleria, spiega, ci piace definirlo un salotto culturale, dove allestiamo mostre che hanno un fine anche commerciale, ma mantengono quel profilo culturale alto, secondo una linea che da anni contraddistingue la nostra attività».

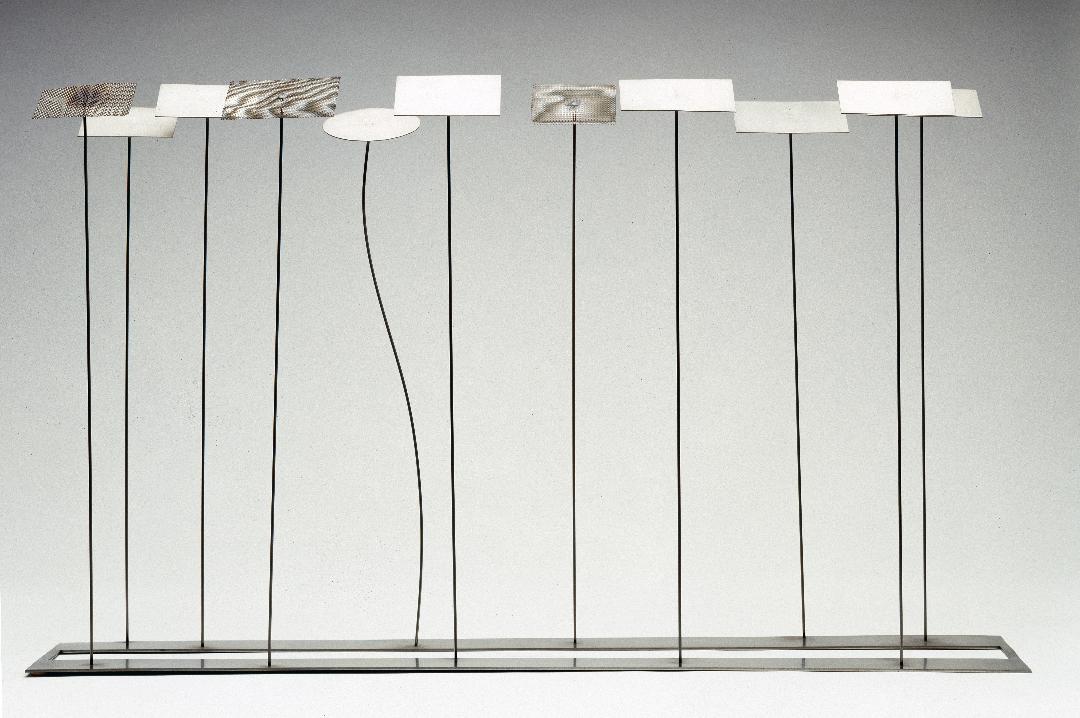

L’ouverture, sino al 5 novembre, esemplifica al meglio quale sarà l’orientamento del nuovo spazio: «Proponiamo mostre in forma di dialogo tra arte moderna e contemporanea, o tra diversi settori, come ad esempio nel caso di “Lucio Fontana & Ico Parisi” in cui l’arte incontra l’architettura». Si tratta di una preziosa mostra dossier visitabile su appuntamento (per informazioni info@maggioregam.com) in cui quattro opere su carta di Lucio Fontana documentano l’ideazione del Monumento ai Caduti della Resistenza (1961-62), previsto per Cuneo ma mai realizzato. Un monumento che, come risulta da queste carte, avrebbe dovuto integrarsi nell’architettura di Ico Parisi e dialogare con una scultura di Francesco Somaini. La volontà di Parisi di attivare un dialogo tra arte e architettura percorre tutta la sua attività, culminando con l’«Operazione Arcevia» (1973-76), progetto per una «comunità esistenziale» ubicata in un borgo rurale nelle colline marchigiane. La riqualificazione urbanistica e architettonica, prresentata alla Biennale di Venezia del 1976, non venne mai completata, ma vide comunque il coinvolgimento, tra gi altri, di Alberto Burri, Pierre Restany, César, Lucio del Pezzo, Edgardo Mannucci, Tilson, Valeriano Trubbiani e il supporto di Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni, Enrico Crispolti.

Alessia Calarota sta pensando al prossimo incontro: potrebbe esserci ancora Fontana, questa volta in dialogo con Leoncillo, come alla Biennale del 1954.

Due, intanto, le mostre «in trasferta» della Galleria d’Arte Maggiore, entrambe a Venezia. Presso la Scala Contarini del Bovolo, dal 18 ottobre al 26 novembre, è possibile visitare l’antologica «Giorgio Morandi. Segni nel tempo», un percorso nell’intensa produzione acquafortistica del pittore. Un altro emiliano, Davide Benati, è invece di scena nelle stesse date negli spazi di Art Warehouse Zattere. Filo conduttore è la straordinaria gamma tonale e cromatica offerta dall’acquarello, che l’artista reggiano utilizza anche su grandi formati: si passa dalle presenze floreali ispirate dal contatto con la cultura orientale alle opere più recenti, vicine al monocromo, in cui affiorano misteriosi paesaggi, come in un diario di viaggio.

Nella foto, Alessia Calarota nel salotto della Galleria d’Arte Maggiore G.A.M. in via Manzoni a Milano su una panchetta disegnata da Marcello Morandini

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

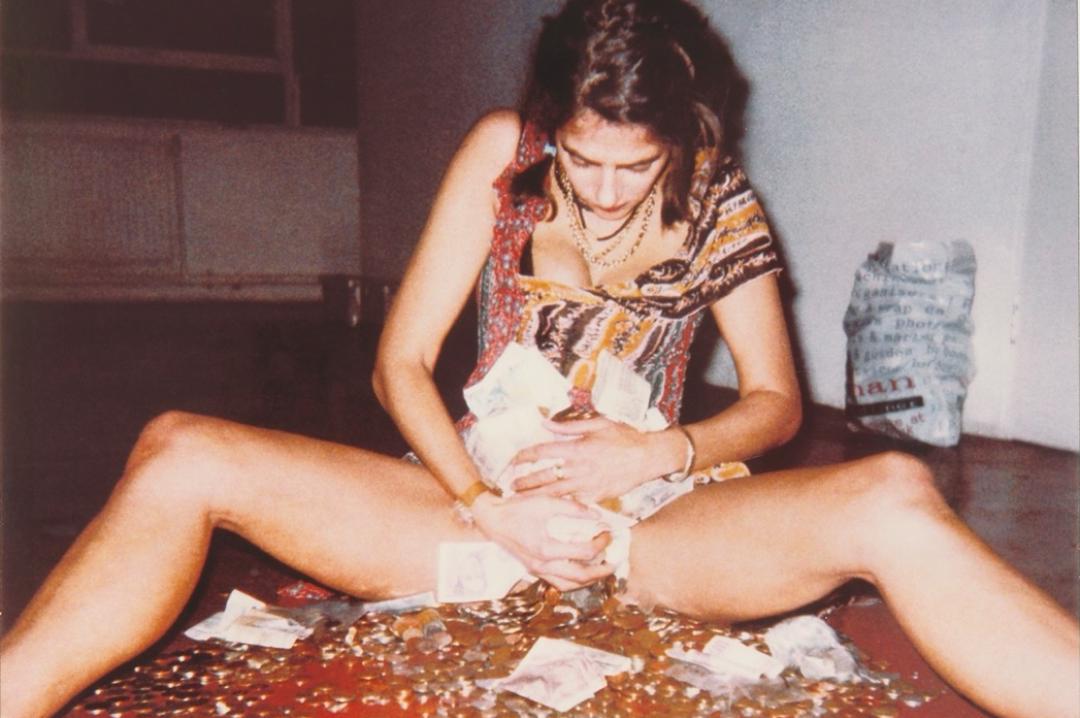

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

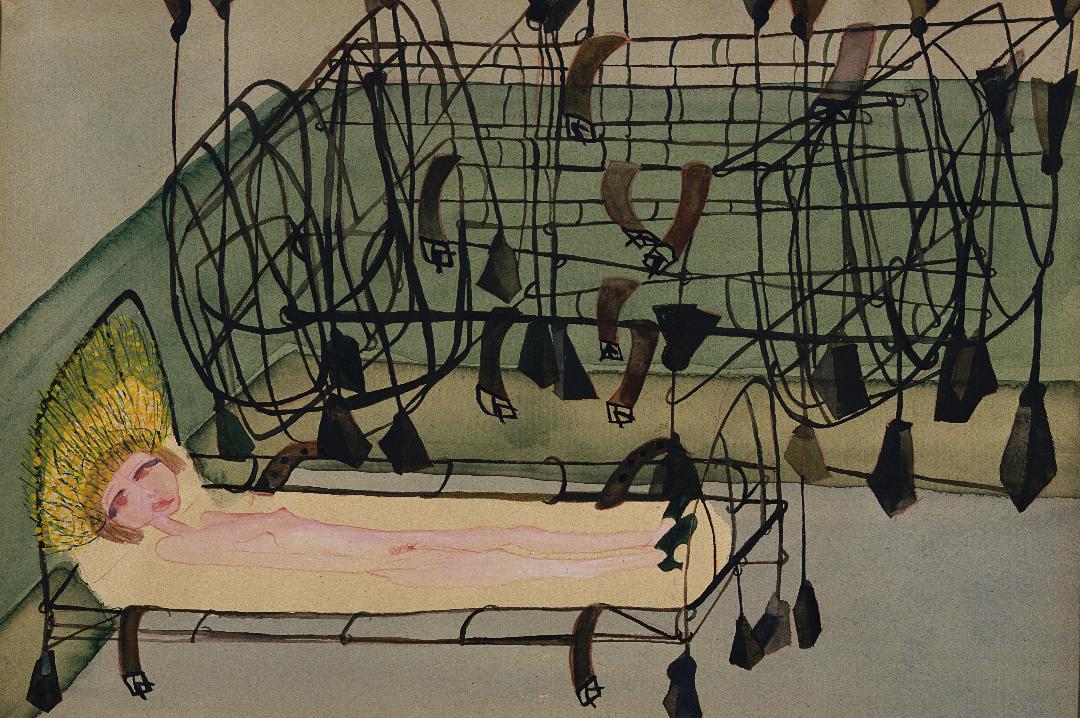

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)