Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Mottin

Leggi i suoi articoliPer la terza edizione di IT Out OFF-Berlin, il programma per la promozione internazionale dell’arte italiana ideato dal Ministero della Cultura e dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, la curatrice Lisa Andreani ha presentato MILLESUONI, un progetto diffuso e sperimentale incentrato sul suono inteso come spazio di relazione, prossimità e ascolto critico. MILLESUONI è realizzato in collaborazione con tre diverse istituzioni berlinesi: dopo i workshop pubblici tenuti a giugno al Volksbühne e la mostra collettiva di Nicola Di Croce, Nicolò Pellarin e Ramona Ponzini ospitata a luglio da Neun Kelche, dal 22 al 26 settembre il progetto vedrà una residenza degli artisti presso MONOM e si concluderà con la presentazione, in collaborazione con la 13ma Biennale di Berlino (14 giugno-14 settembre 20225), di un vinile/pubblicazione che ne racconta la genesi e il percorso, includendo le opere sonore realizzate per la mostra. Abbiamo incontrato la curatrice Lisa Andreani.

Qual è la genesi di MILLESUONI?

È un progetto che nasce parallelamente alla mia ricerca di dottorato dedicata alla mediazione culturale come forma di critica istituzionale e che cerca, attraverso la pratica, di costruire un approccio diverso alla curatela. Partendo dal presupposto che le istituzioni dovrebbero rispondere ai nostri modi di vivere ed essere spazi in cui condividere pensieri eco-relazionali, ho pensato potesse essere importante riflettere sui paesaggi sonori e rendere accessibile il percorso progettuale al pubblico. Il titolo è un omaggio al volume Millesuoni. Deleuze, Guattari e la musica elettronica a cura di Roberto Paci Dalò ed Emanuele Quinz che è stato sicuramente un punto di partenza importante grazie al quale ho potuto approfondire il tema del ritornello deleuziano e guattariano. Come entità musicale, esso può essere identificato quale strumento per permettere un gesto di stratificazione e deterritorializzazione, «agencement» che gli artisti e il designer coinvolto hanno messo in atto avvicinandosi reciprocamente l’uno alla ricerca dell’altro.

Con quali criteri ha selezionato gli artisti, e che opere hanno realizzato per il progetto?

La selezione degli artisti è il risultato di collaborazioni pregresse e dalla curiosità di esplorarne di nuove. Con Ramona Ponzini avevo avuto modo di lavorare in precedenza commissionandole la realizzazione di un’opera dedicata al terreno abruzzese nel contesto di un progetto espositivo che ho curato al MaXXI L’Aquila. Per MILLESUONI, l’artista ha sviluppato una ricerca sul simbolismo fonico legato a sistemi onomatopeici non eurocentrici, intrecciando questa indagine con una riflessione sull’ascolto e sull’accessibilità, che nello specifico ha preso forma nell’elaborazione di maschere tattili poste sugli speaker in mostra per percepire il suono da una diversa angolazione. «É-temen-an-ki» (2025) è racconto sonoro che pone al centro l’idea di una proto-lingua radicata nella corporeità e nelle forme di espressione e percezione.

Come per Ramona, anche con il graphic designer Nicolò Pellarin ho avuto modo di sviluppare diverse progettualità in precedenza, ma in questo caso per me era importante coinvolgerlo con un approccio diverso, lontano da qualsiasi potenziale lettura di questo ruolo come quello di un «fornitore». Infatti, l’identità visiva è stata realizzata da Alberto Malossi e Nicolò ha portato avanti una ricerca sviluppata negli anni in cui ha frequentato il Sandberg Institute, al pari degli altri sound artist coinvolti.

Attingendo dall’ecocriticismo, «bones, skyscrapers» (2025) esplora forme emergenti di dialogo non letterale tra gli esseri umani e l'ambiente che li circonda a partire dall'idea del luogo fisico come qualcosa di accessibile solo attraverso l'immaginazione – un miraggio che suggerisce una realtà speculativa e costruita.

Ho avuto modo invece, proprio all’inizio del mio anno accademico, di conoscere Nicola Di Croce e di essere tra il pubblico dell’evento finale di un laboratorio sviluppato nel contesto di Palazzo Grassi a Venezia. Nello specifico rifletteva sull’ascolto come dispositivo politico per sperimentare nuove forme di avvicinamento con non-umani. Riattualizzato a Berlino, «Attuning to / Resonating with» (2023-in corso) riflette sul «disturbo» sonoro prodotto da sorgenti meccaniche e attiva opportunità per accordarsi con esse attraverso la pratica vocale.

MILLESUONI è una conferenza, una mostra, una residenza e un disco. Che cosa lega le sue molte parti? E come mai ha deciso di dare al progetto questa struttura articolata?

Credo sia davvero importante iniziare a sviluppare metodologie che offrano i luoghi della cultura come spazi in un potenziale stato di bozza, ridefinendo i possibili sensi di appartenenza che ci legano ad essi. L’articolazione del progetto mira proprio a essere un primo tentativo in questo senso: è stato per questa ragione distribuito su un tempo più lungo e con attività di diversa natura. Mira a interrogarsi su ciò che è «nel mezzo delle cose», sondando diverse istituzioni e progettualità come uno spazio-antologia di voci viventi e non.

Perché ritiene che oggi sia importante lavorare su nuove maniere di percepire e intendere il suono?

C’è una collana editoriale del CCA-Canadian Centre for Architecture che ha come titolo «The museum is not enough» (Il museo non basta): si tratta di una frase importante, che suggerisce i limiti sui quali le istituzioni dovrebbero lavorare. Mettere in discussione l’accessibilità e il modo in cui questo diritto venga visto come un servizio «extra» dei musei è il punto di partenza. Ripartire dai vincoli è qualcosa frutto degli stimoli emersi dalla lettura del romanzo di Claudia Durastanti La straniera. La disabilità è una destinazione che riguarda ognuno di noi, prima o poi. Il gesto fondamentale da esercitare è quello di trovare nuovi punti di attracco o di risonanza in cui scambiarsi insegnamenti reciproci, senza discriminazione alcuna.

Altri articoli dell'autore

È di recente pubblicazione l’autobiografia dell’artista svizzera, la cui brevità di scrittura porta a inaspettate compressioni e dilatazioni temporali

Dalla crisi strutturale ai nuovi pubblici, la conferenza annuale dell’International Committee for Museums and Collections of Modern Art rimane il luogo centrale del dibattito internazionale attraverso il dialogo e lo scambio di idee

Alla Fondazione intitolata all’artista torinese una mostra ben riuscita, che si può leggere come una poesia o analizzare come un saggio, traendone in ambo i casi un profondo e durevole arricchimento

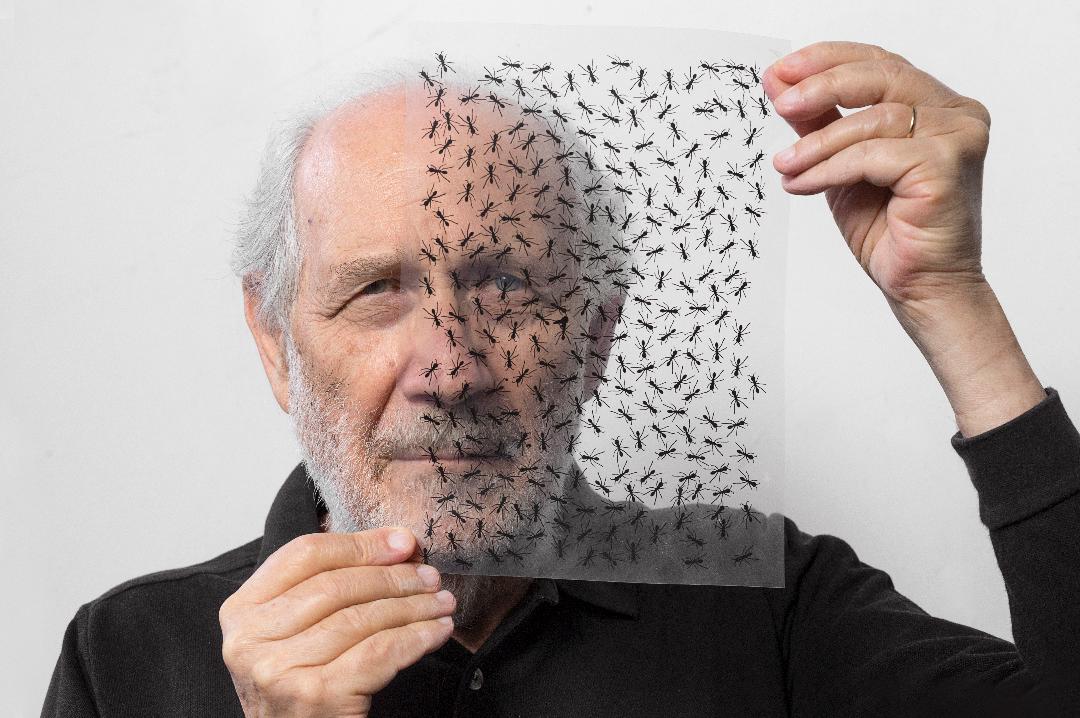

Artista concettuale, pittore, poeta, scrittore, drammaturgo e regista ma soprattutto ideatore della Cancellatura. L’artista dell’anno 2026 de «Il Giornale dell’Arte»