Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgia Aprosio

Leggi i suoi articoliQuando si pensa ad Alice Neel (Pennsylvania 1900 – New York 1984), viene subito in mente la sua capacità di cogliere e tradurre in pittura la profondità delle persone: sguardi penetranti, psicologie messe a nudo. Un approccio che, unito alla solidità del suo linguaggio pittorico, l’ha resa una delle artiste più rilevanti del Novecento. Riconoscimento che ha trovato piena conferma solo di recente, con la retrospettiva Alice Neel: People Come First al Metropolitan Museum of Art di New York, seguita dalle mostre al Guggenheim di Bilbao (2021) e al De Young Museum di San Francisco (2022), fino alla prima grande esposizione italiana, attesa alla Pinacoteca Agnelli di Torino dal 31 ottobre 2025.

Nel frattempo, la mostra Still Lifes and Street Scenes da Xavier Hufkens a Bruxelles (25 settembre – 22 novembre 2025) mette in evidenza un aspetto meno noto della sua ricerca: le nature morte e le vedute urbane, in cui una ciotola di frutta diventa simbolo di vita, gli interni domestici una cronaca silenziosa dell’esistenza, le strade di New York energia restituita in pittura.

Ne abbiamo parlato con Hartley e Ginny, figlio e nuora dell’artista, custodi del suo lascito e testimoni diretti del suo metodo.

Alice Neel è definita spesso “una delle più grandi ritrattiste americane del XX secolo”.

Ginny: È quello che viene solitamente detto.

Mi viene in mente un filmato, forse realizzato proprio da nostro figlio, Andrew, all’American Academy of Arts and Letters. La introducono come l’artista: “famosa per i suoi ritratti”. E lei risponde… — non ripeto — insomma, dice che in realtà non sono davvero dei ritratti.

Li chiamava “paintings of people” e noi cerchiamo di seguire la sua volontà.

Hartley: I suoi quadri hanno più a che fare con la restituzione della realtà emotiva della persona che dipingeva. La parola “ritratto” la infastidiva. Per lei un ritratto era l’immagine di come qualcuno voleva essere visto, della maschera che portava in società. Invece lei voleva arrivare a toglierla quella maschera, cogliere chi fossero le persone davvero, cosa sentivano dentro.

Certo, riconosco sia un termine molto utile per distinguerli dalle nature morte o dalle scene di strada…

Nel corso della sua carriera ha composto, un diario visivo fatto allo stesso modo di interni e di esterni, scene popolate da persone come da sole “cose”. Ciotole, nature morte, palazzi e passanti non meglio identificati. Una cronaca intima e quotidiana che ha la stessa profondità dei dipinti di persone.

Ginny: Mi fai venire in mente Loneliness (1970) il quadro che ritrae la stanza di Hartley vuota, realizzato poco dopo il nostro matrimonio e il suo trasloco per andare a vivere assieme.

Il vero soggetto non sono i mobili, non nemmeno è l’atmosfera in sè, ma è la sua assenza. Si potrebbe parlare di quell’opera come di uno dei tanti ritratti che nel tempo gli ha dedicato…

Questo la dice lunga anche sul suo modo di lavorare, portandoci ad affrontare il secondo grande fraintendimento attorno al suo lavoro: l’utilizzo della parola “studio”.

Ginny: Esattamente. Non c’è mai stato nessuno studio. Ed è davvero essenziale che la gente capisca come lei non ne abbia mai avuto uno. Solo più tardi, quando venne in Vermont, le procurammo uno spazio che poteva usare per sé. Ma a New York, dove fece tutti i suoi quadri, dipingeva in giro per casa. E non lo dico tanto per dire: non organizzava nemmeno uno specifico spazio all’interno dell’appartamento. Entrava, viveva, dipingeva, succedeva tutto insieme.

Hartley: Non era così raro che entrando nell’appartamento del West Side ti facesse accomodare in una stanza, cominciasse a chiacchierare e poi tornasse posizionando il cavalletto in un punto in cui poteva dipingere.

Ginny: Ti vedeva prendere il tè in cucina e decideva: “Voglio dipingerti così”. Allora doveva spostare il cavalletto, perché era lì che aveva visto il quadro ed era lì che doveva realizzarlo.

Hartley: Dipingeva dentro l’ambiente. Non cambiava l’ambiente per permettere la pittura.

Tra i soggetti ricorrenti compaiono spesso familiari, come voi, amici, ma anche estranei. Li portava a casa?

Ginny: Camminava per strada, vedeva qualcuno e diceva: “Vuoi venire al mio appartamento? Ti dipingo”. Era una persona molto spontanea, di certo non amava porsi regole e fare programmi. E penso che anche per questo non sentisse la necessità di avere uno studio. Voleva cogliere l’essenza delle persone, e per farlo doveva aprirsi a sua volta.

Hartley: Ti racconto un episodio. Un giorno io e mio fratello stavamo giocando nella stanza del pianoforte verticale. Alice era lì, stava dipingendo in un’altra stanza, ma a pochi passi. A un certo punto bussano alla porta. Andiamo ad aprire, e vediamo due uomini in trench. Eravamo piccoli, quindi iniziammo a chiederci cosa stava succedendo, chi fossero. Loro dissero: “Vogliamo parlare con vostra madre”. Allora andai da Alice, un po’ spaventato, a riportare: “Ci sono due uomini in trench, dicono che vogliono parlarti”. Lei uscì e finalmente loro si presentarono: “Siamo dell’FBI”.

Ecco, a quel punto lei rispose: “Ah! Non ho ancora agenti dell’FBI nella mia collezione. Prego, entrate, vi dipingo!”.

E quanto tempo impiegava per realizzare un dipinto?

Ginny: La risposta ufficiale è tre sessioni, ognuna di tre ore. Ma a volte era più tempo, a volte meno.

C’è chi dice che sia troppo poco. Quando li sento penso sempre a Mozart e Salieri. Dicevano sempre: “Oh, lui lo fa così velocemente”, mentre Salieri ci metteva molto più tempo. Ma un grande dipinto non si misura dal tempo che ci spendi sopra.

Gli oggetti, gli interni, le stanze, ma anche gli esterni e le vedute dalle vetrate dell’appartamento. Ci raccontereste qualcosa di più sugli spazi?

Ginny: In realtà c’erano due appartamenti: uno sull’Upper West Side e l’altro a Harlem, tra Madison Avenue e la Fifth Avenue, a un isolato da Central Park. Quello di Harlem era più grande rispetto a quello che avevano avuto nel Village. Alice lo aveva trovato da sola, quando era incinta. Lì i bambini potevano giocare al parco e la comunità era fatta di persone che vivevano davvero il quartiere.

Hartley: Parlava uno spagnolo perfetto, che aveva imparato a Cuba, e amava conversare con i vicini che ricambiavano sempre con piacere. Non era amica di tutti, e aveva molti legami esterni, ma partecipava alla vita della comunità. Noi giocavamo per strada con gli altri bambini, come Flaco e Sally, a stickball.

Ginny: Non faceva distinzioni: l’appartamento, la sua città, la sua gente. Quando guardava fuori dalla finestra, si sentiva parte di tutto questo. Era ciò che amava: le persone in strada, che facevano cose diverse in momenti diversi.

Hartley: Ogni volta che vedeva qualcuno in difficoltà si fermava, tirava fuori dei soldi dalla borsa e li regalava. Io stavo lì, con il mio abito elegante da college, a dirle: “Alice, ma cosa stai facendo?”

Direste che questa empatia le abbia consentito di raccontare, attraverso la pittura, anche l’evoluzione delle persone, delle comunità e della città in cui viveva?

Ginny: Hartley, tu credi siano davvero cambiati?

Hartley: Sì, io direi che ad essere cambiata è sopratutto la società, e anche nei suoi quadri si nota una certa differenza. Nei primi, per esempio, il tema del lavoro e della fatica sono più presenti.

Ginny: Nei lavori degli anni ’30 ci i portuali che tornano a casa dal lavoro, i camion che arrivano e la spazzatura che viene raccolta, l’uomo che porta il blocco di ghiaccio fino alla ghiacciaia. Poi guardi i quadri del periodo dell’Upper West Side: sono sempre scene di strada, ma con persone che al massimo stanno andando da qualche parte, non sono più impegnate a fare qualcosa.

Hartley: New York è diventata molto meno “mobilitata”.

Cosa possiamo aspettarci di ritrovare nella mostra da Xavier Hufkens (Bruxelles) del racconto fatto finora?

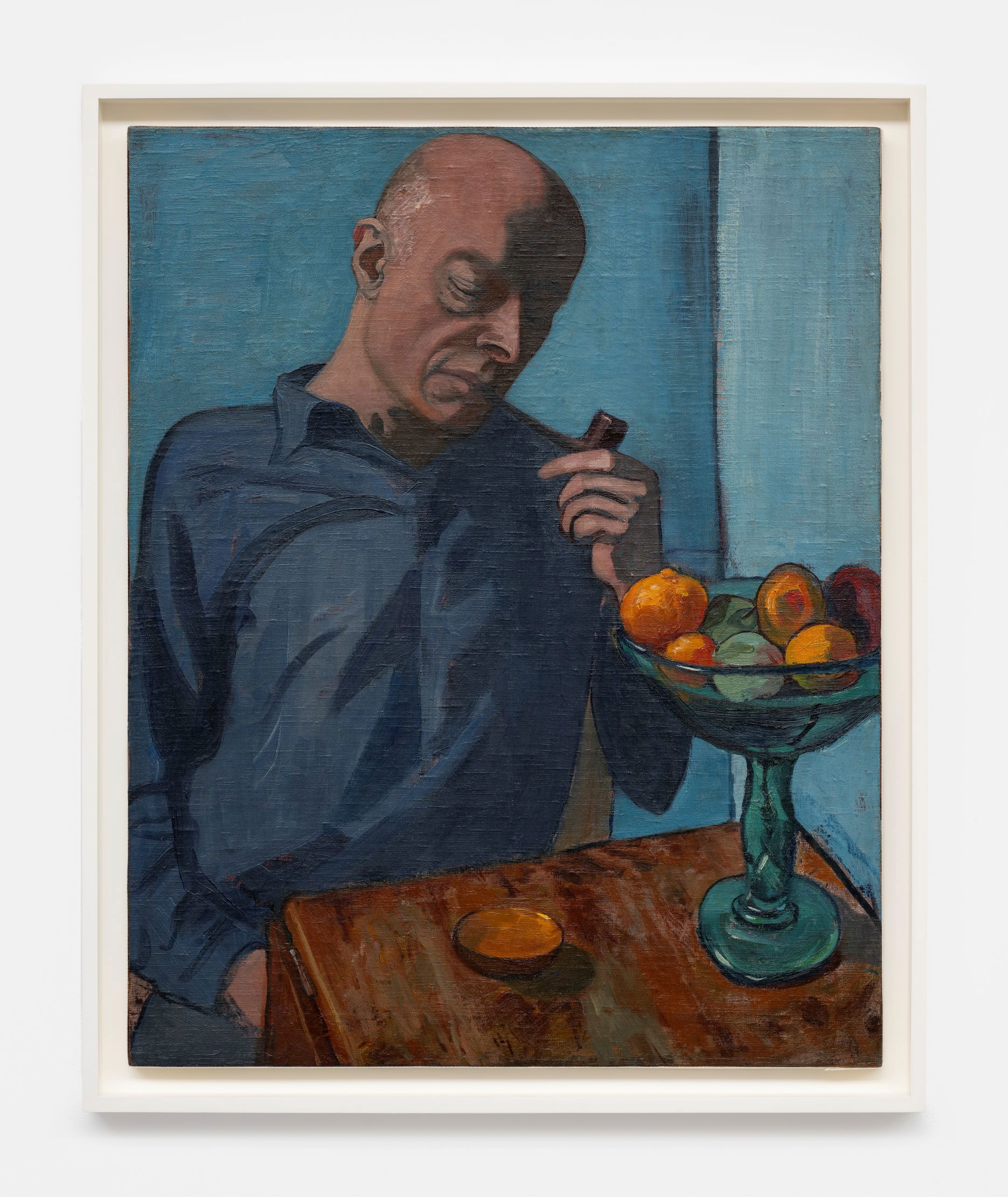

Ginny: C’è il ritratto di John Rothschild con la ciotola di frutta (John with Bowl of Fruit, 1949).

Ho sempre pensato che mostrasse come, per Alice, la frutta potesse avere la stessa intensità di una figura. Il dialogo all’interno dell’opera è quasi teatrale: nella presenza di John percepisci una separazione, un certo distacco, mentre la ciotola di frutta ti cattura. Usava soggetti diversi per dire cose diverse, e non necessariamente nel modo più intuitivo. Rifletteva non solo sul concetto di quadro come immagine entro una cornice, ma esplorava anche la dinamica che nasce dal confronto, il contrasto tra i segni.

Hartley: A proposito, in questa mostra ci saranno anche i disegni, che non sono stati visti molto. Certo ci sono state altre mostre, ma mai abbastanza.

Ginny: Nostra figlia, nonché sua nipote, che è a sua volta un’artista – Elizabeth Neel – ha detto una cosa importante a riguardo: parte dell’immediatezza del lavoro di Alice deriva dal fatto che nei quadri lei stava in realtà disegnando e dipingendo allo stesso tempo.

Siete passati dall’essere familiari, soggetti dei suoi quadri, fino a diventare custodi e promotori della sua opera. Com’è stato fino a oggi questo percorso?

Ginny: Non credo di averlo mai raccontato.

Nel 2000 ero molto infelice, pensavo che Alice non ricevesse l’attenzione che meritava. E non che le servisse, ma che meritava.

Ricordo che uscì un libro sugli artisti del XX secolo: lo comprai subito, per vedere cosa dicevano di lei, e invece, lei non c’era. Gli scaffali delle librerie erano pieni di volumi su artiste donne — si pensi una fra tutte alla splendida Georgia O’Keeffe — eppure Alice, che in quel momento aveva addirittura due mostre in corso nello stesso periodo, non veniva neanche citata.

Decidemmo di partire da una monografia. Ed è assurdo dirlo oggi, ma a quel tempo pensai di doverla scrivere io stessa. Sarebbe stato molto strano: non puoi andare in giro a dire “guardate, mia suocera è una grande artista”.

Siamo stati molto fortunati a incontrare Jeremy Lewison, responsabile delle collezioni alla Tate Gallery, che comprese subito il valore di Alice. Non chiedeva: “Chi è quello? Cosa o chi è diventato oggi?”. Capiva che non era questo il punto. Da lì si è aperta una nuova chiave di lettura per il suo lavoro, che per fortuna è diventata la principale. Sono arrivati studiosi che hanno approfondito i suoi aspetti più autentici e la sua volontà di creare connessioni umane. E così anche gallerie importanti hanno iniziato a mostrare interesse.

C’è un risultato o momento che ricordate come la più grande soddisfazione?

Ginny: La cosa più emozionante è stata la mostra al Metropolitan Museum nel 2021. Ci tornai diverse volte. Mia nonna mi ci portava sempre, dicendo: “Qui vedi i più grandi artisti del mondo”.

Vidi persone piangere, emozionarsi di fronte ai suoi dipinti.

L’ultimo giorno, mentre camminavo verso l’uscita, ricordo di aver sentito il vociare della gente che ancora chiedeva: “Dov’è la mostra di Alice Neel? Come si arriva alla mostra di Alice Neel?”.

Mi vengono i brividi ogni volta che ci penso, faccio fatica persino a parlarne. È stata la cosa più meravigliosa per me.

Hartley: Il MET era vicinissimo alla Fifth Avenue: scendevamo a piedi e spesso passavamo davanti al museo, che Alice amava. Non so quante volte siamo entrati. Ci teneva al fatto che vedessimo tutti quei capolavori ed era sempre entusiasta, qualunque fosse la mostra. Per questo fu ancora più significativo poter vedere i suoi lavori esposti proprio lì.

Da quella mostra l’interesse attorno al suo lavoro è cresciuto sempre di più. Il 31 ottobre 2025 si aprirà la sua prima grande monografica italiana, alla Pinacoteca Agnelli di Torino. Come spiegate tutto il successo? Perché, e in che modo, Alice Neel è ancora contemporanea?

Ginny: Io e Hartley ne abbiamo parlato spesso, riflettendo in particolare sui lavori degli anni ’30. La verità è che Alice non è mai stata nello “stile del tempo”. Era sempre nel suo stile, più che in quello del tempo. E credo che per questo oggi non sembri antiquata o superata.

Hartley: Credo che sia l’essenza dell’essere umano a non essere cambiata. L’animo umano non cambierà mai: per questo la sua arte resterà sempre contemporanea.

Alice Neel in 1944 Courtesy: The Estate of Alice Neel and Xavier Hufkens, Brussels Photo credit: Sam Brody

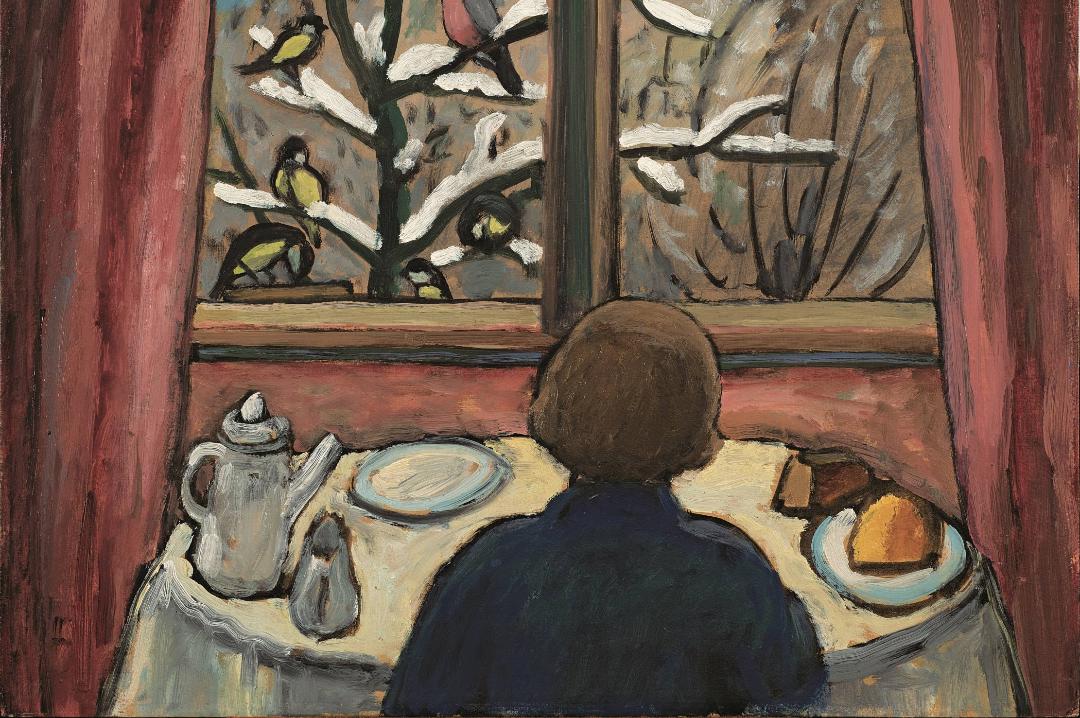

Pink Table, 1956 oil on canvas 104.3 × 48.2 cm, 41 × 19 in. Courtesy: The Estate of Alice Neel and Xavier Hufkens, Brussels Photo credit: Thomas Merle

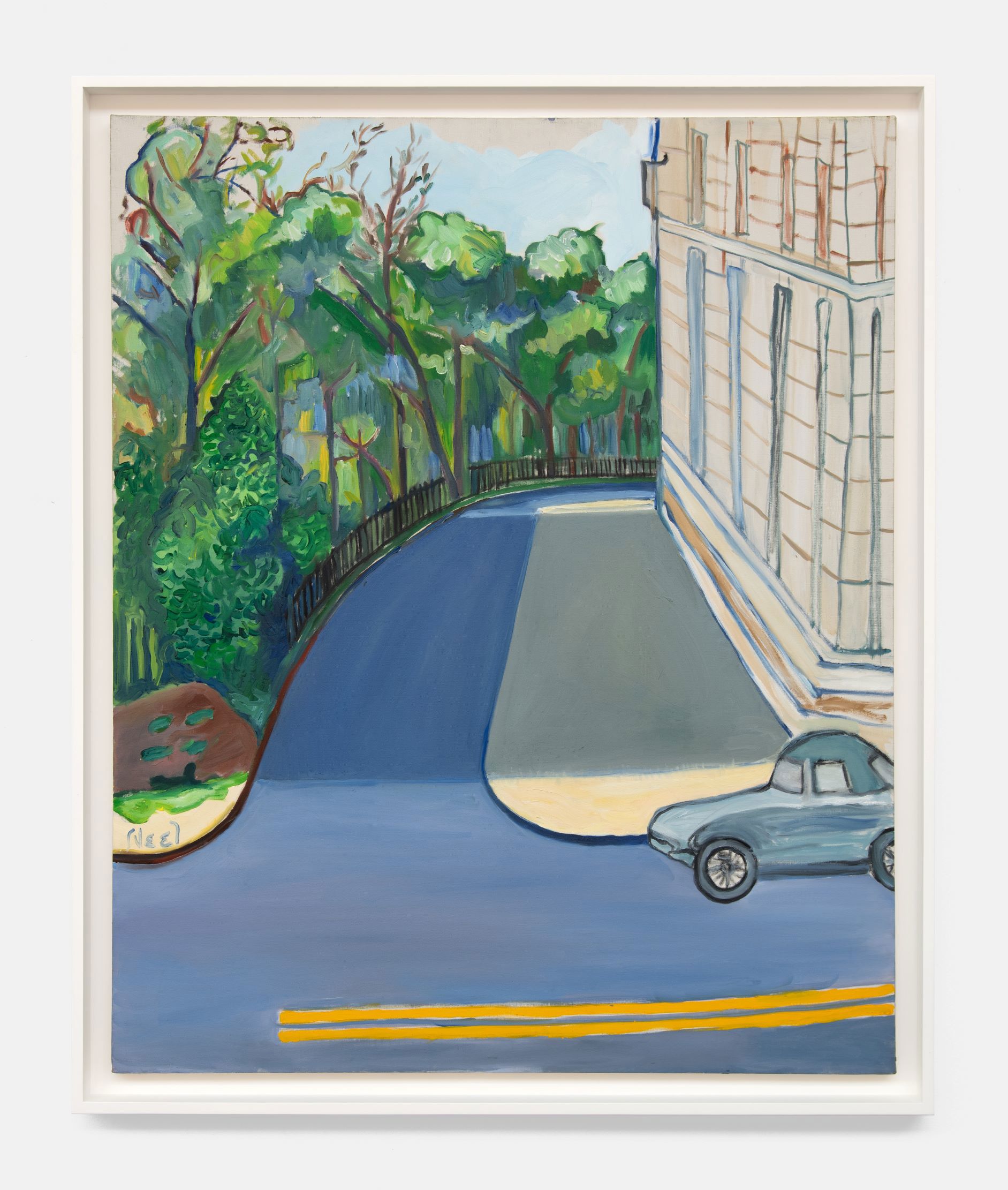

Broadway in Rain, 1965 oil on canvas 152.5 × 96.7 cm, 60 × 38 1⁄8 in. Courtesy: The Estate of Alice Neel and Xavier Hufkens, Brussels Photo credit: Thomas Merle

Alice Neel John with Bowl of Fruit, 1949 oil on canvas 76.2 x 61 x 2 cm 30 x 24 x 3/4 in. Courtesy the Estate of Alice Neel and Xavier Hufkens, Brussels Photo-credit: Thomas Merle

Riverside Drive, 1965 oil on canvas 114.5 × 94 cm, 45 1⁄8 × 37 in. Courtesy: The Estate of Alice Neel and Xavier Hufkens, Brussels Photo credit: Thomas Merle

Altri articoli dell'autore

Justas Janauskas investe nell’arte contemporanea con una nuova fondazione che mette in rete curatori e istituzioni tra Londra e i Paesi baltici

L’artista racconta la genesi di «Foundations», in mostra da Gió Marconi: un progetto costruito su autobiografia, memoria e collaborazione familiare

Al Guggenheim di New York, la prima grande retrospettiva americana ricostruisce il percorso dell’artista: dal viaggio negli Stati Uniti alla nascita del Blaue Reiter, dalla fotografia alla pittura.

Tra nuove linee guida, progetti saltati e pressioni politiche, gli Stati Uniti sono ancora alla ricerca di un artista per la Biennale di Venezia 2026