Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgia Aprosio

Leggi i suoi articoliIl padiglione degli Stati Uniti alla Biennale Arte 2026 è oggi uno dei casi più intricati della scena culturale internazionale: un groviglio di pressioni politiche, linee guida riscritte, candidature saltate, proposte provocatorie e un’impasse amministrativa che dura ormai da mesi.

Abbiamo provato a ricostruire la vicenda risalendo all’origine di questo caos, grazie al lavoro delle testate che l’hanno documentata in tempo reale tenendo testa a smentite, cambi di rotta e colpi di scena.

Come afferma Hyperallergic, le anomalie iniziano già col bando: il portale per presentare le candidature per il padiglione alla Biennale Arte 2026 si attiva il 30 aprile 2025, introducendo nuove linee guida che sollecitano la promozione dei “valori americani” e dell’“eccezionalismo” piuttosto che iniziative associate a Diversity, Equity & Inclusion. Una svolta netta rispetto all’impostazione delle edizioni coordinate sotto l’amministrazione Biden a cui si aggiunge un’urgenza produttiva senza precedenti: come ricorda Artforum, il bando tradizionalmente viene pubblicato almeno diciotto mesi prima della Biennale, mentre quest’anno la finestra reale per concepire e produrre il progetto si riduce a circa otto mesi.

Secondo Kathleen Ash-Milby, storica dell’arte e co-commissioner del Padiglione USA 2024, una finestra del genere rende già di per sé la partecipazione «al limite dell’impossibile».

Il quadro istituzionale contribuisce poi allo stallo. Come sottolineano Artforum e Hyperallergic, la selezione quest’anno non passa più dalla National Endowment for the Arts (NEA), l’agenzia federale che per decenni ha riunito il comitato indipendente incaricato di scegliere l’artista del padiglione. Come riportato dal Washington Post, la NEA stessa dichiara di non aver partecipato al processo «per vincoli di tempo e transizioni di personale», in un contesto di tagli e ridimensionamenti imposti dall’amministrazione Trump. Il risultato è che la scelta del progetto ricade interamente sul Dipartimento di Stato, con l’aggravante di un altro vuoto amministrativo: il ruolo chiave di assistant secretary dell’ECA, l’Ufficio per gli Affari Educativi e Culturali del Dipartimento di Stato incaricato di supervisionare i programmi culturali internazionali — inclusa la partecipazione degli Stati Uniti alla Biennale — secondo The Washington Post, Hyperallergic, Vanity Fair resta vacante o affidato a una guida ad interim.

Artnews racconta di una situazione che precipita quando il progetto dell’artista Robert Lazzarini con il curatore John Ravenal — selezionato dal Dipartimento di Stato a inizio settembre — crolla prima ancora di essere annunciato formalmente. La proposta, costruita su simboli fondativi americani reinterpretati attraverso le distorsioni matematiche tipiche del lavoro di Lazzarini, aveva come partner il Contemporary Art Museum dell’Università della South Florida, che ha però bloccato l’operazione rifiutando di assumersi la responsabilità finanziaria del progetto. Come chiarisce Artnet News, dei 375.000 dollari del grant federale solo 250.000 sarebbero effettivamente restati a disposizione, perché 125.000 devono obbligatoriamente essere versati alla Peggy Guggenheim Collection, l’istituzione veneziana che gestisce logisticamente il padiglione. Il budget complessivo stimato — secondo Artsy — si aggirava invece attorno ai cinque milioni, con l’ateneo che si sarebbe quindi trovato esposto per circa quattro milioni. Ravenal parla di «due burocrazie incapaci di trovare un accordo», aggravate dall’impossibilità di avviare il fundraising in assenza di un annuncio ufficiale.

A questo punto si apre un vuoto, all’interno del quale cominciano a proliferare proposte alternative, alcune credibili, altre volutamente provocatorie. The Art Newspaper ricorda il caso di Curtis Yarvin, blogger americano legato all’estrema destra, che immagina un padiglione costruito attorno al prestito del Ratto d’Europa di Tiziano: un progetto definito da lui stesso «rape-themed», con la possibilità perfino di bruciare una copia del dipinto nel caso in cui il prestito venisse negato.

Parallelamente, The Art Newspaper, Artnet, ARTnews e il Washington Post documentano la proposta di Andres Serrano, che vuole trasformare il padiglione in un mausoleo dedicato a Donald Trump, estensione monumentale del progetto già avviato The Game: All Things Trump, costruito su centinaia di memorabilia presidenziali — dai Trump Steaks ai cappellini MAGA fino a un pezzo della torta nuziale dell’ex presidente. Serrano dichiara che inviterebbe personalmente Trump a contribuire alla mostra, che includerebbe anche Insurrection, il documentario sperimentale con cui l’artista ha esplorato l’assalto al Campidoglio del 2021, ritirato da una sala londinese perché ritenuto “troppo pro-Trump” (interpretazione da cui Serrano continua a prendere pubblicamente le distanze).

Navigando tra le proposte più estreme si arriva a inizio novembre, quando il nome che circola con maggiore insistenza è tutt’altro. Come riportano The Art Newspaper e Artnet News, diverse fonti interne indicano lo scultore Alma Allen come possibile rappresentante. Nato nello Utah, autodidatta, oggi residente a Tepoztlán in Messico, Allen lavora con pietra, legno e bronzo, conferendo a materiali massivi una fluidità biomorfica che ne ha definito la cifra stilistica. Dopo la Whitney Biennial del 2014 espone regolarmente negli Stati Uniti. Al suo fianco, nel ruolo di curatore, ci sarebbe Jeffrey Uslip, già responsabile del Padiglione di Malta nel 2022. Ma, come sottolineano entrambe le testate, nessun annuncio può essere fatto finché lo shutdown non viene completamente superato.

Come sempre, dietro a tanto fumo c’è da cercare l’arrosto in forno. E in questa storia è la cornice politica a restare decisiva. Come sottolinea il Corriere, le nuove linee guida del Dipartimento di Stato chiedono ai progetti di «contrastare stereotipi negativi sugli Stati Uniti» e sostenere una narrazione patriottica coerente con gli obiettivi diplomatici dell’amministrazione Trump. La direzione, insomma, è chiara; è la ricerca che è ancora in pieno corso, mentre quasi tutte le altre nazioni hanno già annunciato il proprio artista per il 2026.

Altri articoli dell'autore

L’artista si racconta in occasione di Arte Fiera Bologna 2026, dove presenta un progetto inedito nella sezione Prospettive

L’artista si racconta in occasione di Arte Fiera Bologna 2026, dai «vêtements-images» alla nuova performance «Wardrobe» al Padiglione de l’Esprit Nouveau

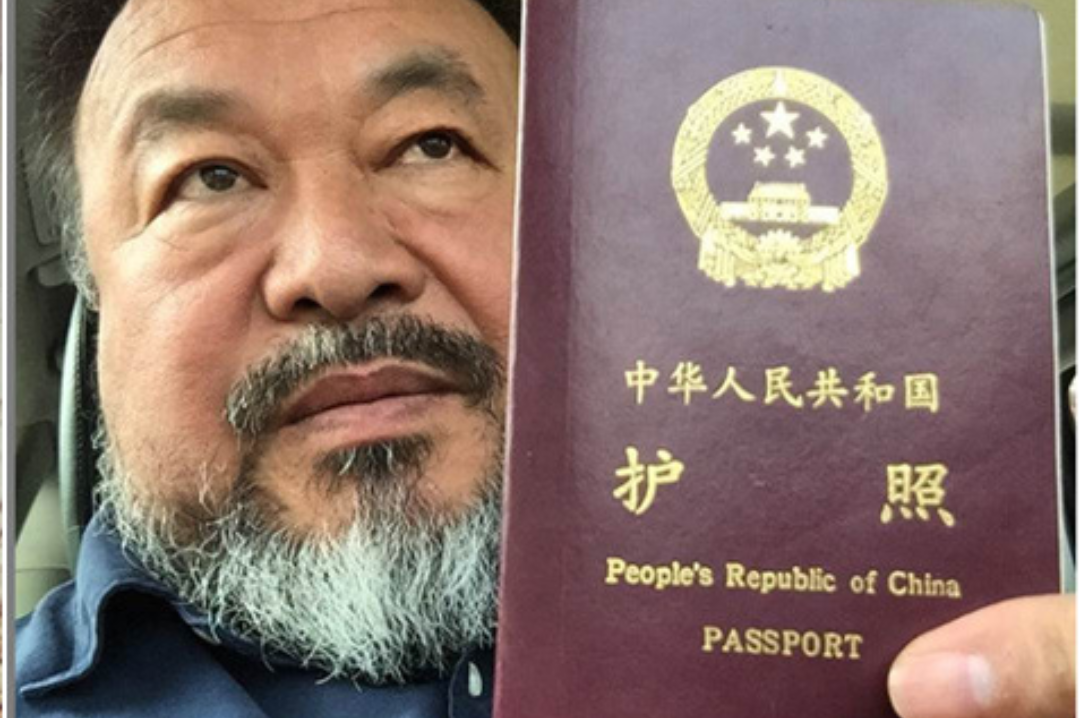

È rientrato a Pechino a fine 2025 per una visita privata di tre settimane. Ciò però non implica un cambiamento sostanziale della posizione delle autorità nei suoi confronti

La performance si è svolta davanti all’ufficio ICE di New York pochi giorni dopo l’uccisione della 37enne da parte di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis