Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgia Aprosio

Leggi i suoi articoliIl 15 ottobre 2025 la Commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento al ddl Valditara -il disegno di legge sul “merito e la libertà educativa”- che vieta l’attività didattica sui temi della sessualità fino alla scuola secondaria di primo grado e impone il consenso informato dei genitori per gli anni successivi. Una norma presentata come tutela, ma che di fatto cancella dalla scuola la possibilità di parlare di corpo, desiderio e consenso.

La misura non limita solo i programmi scolastici: ridefinisce ciò di cui si può parlare in pubblico, spostando l’educazione affettiva dal campo del collettivo a quello del privato, come se educare al desiderio fosse un compito esclusivo delle famiglie. Ma negare ai ragazzi la possibilità di parlare di sesso a scuola significa innanzitutto tirarsi indietro di fronte al compito di educarli al corpo, al desiderio e al rispetto dell’altro. La scuola esiste perché lo Stato riconosce a ciascuno il diritto di accedere a un sapere comune, anche quando la famiglia non può -o non vuole- farlo. Pensare di esternalizzare la responsabilità dell’educazione sessuale significa quindi rinunciare alla promessa di uguaglianza che la scuola rappresenta.

Il silenzio, poi, non è mai neutro: riduce le parole per capire, e con queste anche la possibilità di prevenire. Come scriveva Michel Foucault, il controllo dei corpi è una delle strategie più antiche del potere. Vietare o ridurre l’educazione sessuale non è solo una questione morale, ma un modo per decidere se una società vuole nominare, accettare -o tacere- la propria umanità. In altre parole è una questione di linguaggio. E il linguaggio è una questione di cittadinanza.

In Il declino del desiderio (2022), lo psicoanalista Luigi Zoja descrive la “fuga dall’intimità dei corpi” come uno dei segni più evidenti del nostro tempo: “La vita erotica del XXI secolo incontra nuovi problemi perché deriva da una sottrazione: è quello che sopravvive dell’amore quando è stato privato del mito.”

Da qui la domanda: quale ruolo possono avere oggi gli operatori culturali e i musei nel colmare questo vuoto?

Apparentemente nessuno, se non quando si tratta di spiegare il sesso ai propri figli. Eppure, a ben vedere, l’arte è da sempre uno dei linguaggi con cui le società costruiscono quelle narrazioni simboliche che, secondo Zoja, si stanno perdendo e attraverso cui imparano, tra le altre cose, a conoscere anche il corpo e l’intimità.

The Ballad of Sexual Dependency (1979–2022) di Nan Goldin. Crediti MOMA NY e Nan Goldin

Dalle anfore greche al Priapo pompeiano, dall’erotismo trasfigurato di Tiziano e Correggio al corpo liberato delle avanguardie, l’arte è sempre stata un luogo in cui il piacere e la sua rappresentazione potevano essere pensati, interpretati, mostrati. Lo storico dell’arte Flaminio Gualdoni, in Storia del nudo (Skira, 2012), ha ricostruito la storia dell’arte come una grande storia del corpo -e quindi anche del desiderio- mostrando come il punto non sia la “nudità fisica, con tutto ciò che comporta sul piano del pudore e dello sguardo, ma la concezione del nudo come fondamento stesso della raffigurazione artistica.” Un anno dopo, Bruno Di Marino, in Hard Media (Johan & Levi, 2013), ha analizzato la trasformazione della pornografia in linguaggio visivo, mostrando come la rappresentazione dell’erotico -più o meno esplicita- coincida necessariamente con quella dell’umano.

I due studi coprono un arco ampio e delineano una genealogia coerente: nella storia dell’arte c’è spazio per molti corpi, molti piaceri, molti modi di desiderare. Forse non tutti sono rappresentati allo stesso modo — l’arte non è immune dai preconcetti e dalle influenze del proprio tempo - ma resta uno spazio in cui ritrovarsi, rispecchiarsi, legittimarsi nel proprio modo di provare piacere e di amare. Egon Schiele traduce la sessualità in nervosa vulnerabilità, Carolee Schneemann la trasforma in gesto politico, Louise Bourgeois in introspezione psicologica, Sarah Lucas in ironia e ribellione. Robert Mapplethorpe la eleva a costruzione formale al limite del rituale; Felix Gonzalez-Torres la trasforma in metafora dell’amore e della perdita; Zoe Leonard la riporta nel territorio del linguaggio e dell’identità. Thomas Ruff, con la serie Nudes, decostruisce la pornografia restituendole la dimensione della pura informazione visiva. Tracey Emin riporta, con la veemenza del suo linguaggio pittorico, il corpo femminile e il piacere al centro di un racconto che trasforma la vulnerabilità consapevole in forza e libertà. Da Berlinde De Bruyckere a Tschabalala Self, da Juliana Huxtable a Dean Sameshima, gli artisti continuano a interrogare il rapporto tra eros, potere e rappresentazione, ampliando i confini di ciò che può essere mostrato e desiderato.

L’arte non può insegnare il sesso, ma può insegnare a guardarlo, a decifrarlo, a comprenderlo e ad accoglierlo come parte integrante di noi stessi. Il sapere visivo accumulato nei secoli resta l’antidoto più efficace all’analfabetismo affettivo.

Il Codice Etico dell’ICOM stabilisce che i musei sono responsabili del patrimonio culturale materiale e immateriale: nessuna clausola limita i temi affrontabili.

Per questa ragione possono, e forse oggi più che mai dovrebbero, parlare di affettività, corpi, piacere e desideri.

Nel 2017 il British Museum ha dedicato una mostra alla rappresentazione della sessualità nelle civiltà antiche. L’allora direttore Hartwig Fischer la definì “un modo per ampliare la missione civica dei musei e affrontare argomenti difficili in uno spazio protetto”. Le scuole britanniche vi parteciparono con grande coinvolgimento. Nel giugno 2025 il Rijksmuseum di Amsterdam ha esposto tra i capolavori della sua collezione un preservativo ottocentesco decorato con una scena erotica: un oggetto minimo, ma capace di restituire la sessualità alla storia materiale, senza giudizio morale.

Non è un dovere, ma rientra pienamente tra le funzioni a cui un museo può rispondere: difendere la libertà di rappresentare e discutere l’esperienza umana in una delle sue dimensioni più sincere e complesse. Farsi spazio di dialogo tra discipline, collaborare con psicologi, medici, pedagogisti e centri antiviolenza per restituire al corpo la dignità di un sapere condiviso e avere un impatto reale sulla cittadinanza.

Resta solo un ostacolo: portarci i ragazzi. E la colpa, se non succede, non è certo solo la loro.

A Milano, per esempio, si può cominciare dall’Hangar Pirelli Bicocca, dove fino al 15 febbraio 2026 è in corso This Will Not End Well, la prima grande retrospettiva dedicata alle immagini in movimento di Nan Goldin.

La mostra riunisce il più ampio corpus di slideshow mai presentato dall’artista, accompagnato da una nuova installazione sonora e da due lavori inediti. Nan Goldin è tra gli artisti che meglio incarnano l’urgenza di parlare di sesso come parte reale della vita. Con The Ballad of Sexual Dependency (1979–2022), la sua opera più celebre e discussa, ha raccontato una generazione che ha vissuto la libertà e la fragilità del desiderio prima e dopo l’AIDS, ma anche il cambiamento dell’affettività nel tempo e la tendenza umana alla costruzione di comunità, aprendosi alla possibilità di riconoscere molteplici forme di amore.

Scena erotica delle terme raffigurante un rapporto orale in un affresco pompeiano. Fonte: Wikimedia

Altri articoli dell'autore

Il profilo di sette giovani artisti visti in fiera da non perdere d’occhio

L’artista si racconta in occasione di Arte Fiera Bologna 2026, dove presenta un progetto inedito nella sezione Prospettive

L’artista si racconta in occasione di Arte Fiera Bologna 2026, dai «vêtements-images» alla nuova performance «Wardrobe» al Padiglione de l’Esprit Nouveau

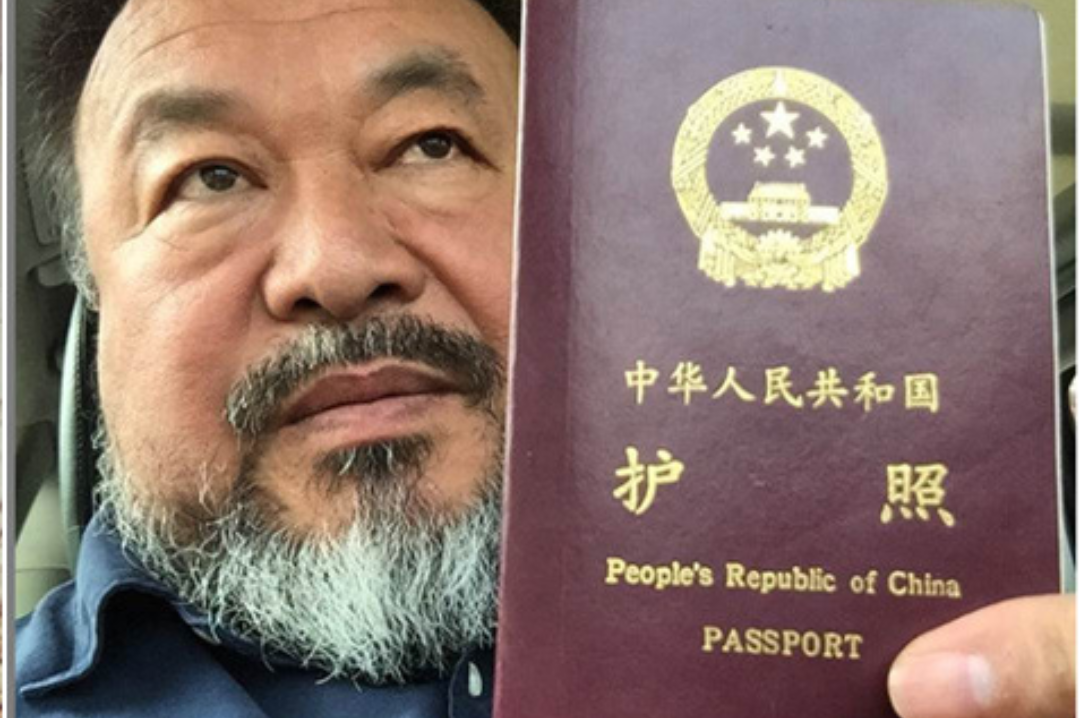

È rientrato a Pechino a fine 2025 per una visita privata di tre settimane. Ciò però non implica un cambiamento sostanziale della posizione delle autorità nei suoi confronti