Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliIl 4 novembre 2016 la Basilica di San Benedetto nell’omonima piazza di Norcia (Pg) sembrava uno scheletro di pietra tra le macerie, nella concitazione dei salvataggi di opere d’arte e di cose private dalle case. La polvere si infiltrava dappertutto. Sulla scia del terremoto che il 24 agosto aveva annientato Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto uccidendo 299 persone, dopo nuovi picchi del 26 ottobre, domenica 30 ottobre alle 7.40 una scossa di magnitudo 6.5 con l’epicentro tra Norcia, Preci e Castelsantangelo sul Nera distrusse le chiese nursine e rese inagibili gli edifici. Colpiti oltre 130 Comuni di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, si contavano decine di migliaia di sfollati.

Crollate del tutto le coperture e la parete destra, di San Benedetto restavano il catino absidale, parte del transetto, mentre la metà superiore della torre campanaria era franata sulle volte. La sottostante cripta romanica era sommersa dai detriti. Del cinquecentesco Portico delle Misure sul lato esterno destro rimanevano solo il primo arco e la prima colonna. L’esile facciata tardogotica pareva star su per miracolo nel vuoto: era spettrale. Nove anni dopo la chiesa riapre. Seguendo una presentazione ai media del 30 ottobre, venerdì 31 alle 16.30 l’arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo celebrerà la messa inaugurale. Ci saranno le istituzioni intervenute dal 2016: il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, il Ministero della cultura con e i suoi organismi territoriali tra cui Soprintendenza speciale per il sisma e quella umbra, la Regione Umbria, il Comune, lo sponsor Eni.

Fondata in origine sulla casa del santo nato a Norcia nel 480, eretta nel 1389 a navata unica a croce latina, la Basilica ha conosciuto una fase romanica, una tardo gotica, una cinquecentesca che si rispecchiano negli esterni. L’interno è quasi tutto settecentesco perché rimaneggiata più volte a causa dei terremoti, non ultimo quello del 1859. Restaurato dopo il sisma del 1997, il simbolo di Norcia divenne icona delle distruzioni del 2016. Il suo recupero ha un estremo rilievo simbolico e concreto, per gli abitanti in testa.

La lenta rimozione delle macerie

All’indomani dei crolli circolarono critiche sia per la cronica assenza della cultura della prevenzione sismica, sia per presunti mancati puntellamenti dopo Amatrice. Le Soprintendenze, con le forze a disposizione, erano intervenute come potevano, con funzionari e funzionarie e soprintendenti (allora in Umbria era Marica Mercalli) in prima fila sul posto insieme a vigili del fuoco, Carabinieri, protezione civile. Lo sciame sismico martellò e fece paura fino al gennaio 2017. I ponteggi mettevano via via in sicurezza quanto reggeva. Procedure burocratiche pensate per prevenire il malaffare negli appalti e altre, riprese dal sisma emiliano del 2012, si rivelarono farraginose di fronte a quella emergenza. Ovunque la rimozione delle macerie fu lentissima. A dicembre 2017 dentro San Benedetto c’erano tre metri di detriti: vero è che toglierli richiese gran cautela e quasi tre anni perché a modo loro puntellavano le murature e qualche intoppo con un’impresa rallentò il lavoro.

La basilica di San Benedetto a Norcia, aprile 2018. Foto: Stefano Miliani

Come ricostruire: rinnovare o com’era?

Come ricostruire la Basilica? A fine aprile 2017 monsignor Boccardo lanciò una proposta coraggiosa: bandire un concorso internazionale per un progetto che collegasse le porzioni rimaste «a un’aula liturgica nuova che custodisca la memoria del passato, aprendosi al presente e al futuro valorizzando i resti del terremoto». Molti abitanti si dissero contrari. Nella primavera del 2018 l’allora ministro dei Beni culturali e turismo Dario Franceschini istituì una commissione presieduta dall’ex direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci, già commissario governativo per la Basilica di San Francesco ad Assisi dopo il terremoto del 1997. A fine ottobre divulgò il responso: «La chiesa dovrà somigliare per quanto possibile a comʼera prima del sisma. Deve essere un intervento di restauro, non una ricostruzione creativa». E, mantenendo gli stessi volumi, occorreva il miglior adeguamento sismico realizzabile attraverso tecniche sia tradizionali sia innovative. Perché qui i terremoti prima o poi tornano.

L’atto di svolta

Il 6 maggio 2019 segna una svolta: l’allora commissario per il sisma Giovanni Legnini (oggi è Guido Castelli) firma sette ordinanze speciali e una riguarda la ricostruzione di San Benedetto. L’intervento costerà 15 milioni: quattro dai fondi speciali del commissario stesso, sei dai fondi di investimento europei Por Fesr della Regione Umbria tramite convenzione con l’ex Mibact, cinque dall’Eni come sponsorizzazione sancita da un accordo dell’11 gennaio 2021.

La basilica di San Benedetto a Norcia prossima a fine lavori, la cupola. Foto: architetto ingegnere Luigi Trincia, ispettore di cantiere

La basilica di San Benedetto a Norcia prossima a fine lavori, il rosone della facciata. Foto: architetto ingegnere Luigi Trincia, ispettore di cantiere

Le tecniche di miglioramento sismico

Nel 2020 la pandemia del Covid bloccò tutto a lungo. Finalmente il cantiere aprì nel novembre del 2021. Con l’ingegner Paolo Iannelli (già soprintendente speciale per il sisma 2016) quale Responsabile unico del progetto (Rup), l’architetto Vanessa Squadroni della Soprintendenza umbra ha diretto lavori complessi, eseguiti dall’impresa Cobar, e un ufficio articolato. A «Il Giornale dell’Arte» ricapitola alcune tappe (in una sintesi nostra): «Il miglioramento sismico sostanzialmente è consistito nel realizzare una muratura armata, costruita con mattoni fatti a mano. Questa nuova ossatura muraria ha al suo interno fasce di acciaio galvanizzato, un sistema diffuso di diatoni (elementi per rendere le murature più resistenti ai terremoti, Ndr) e nervature in fibre di vetro sia nelle murature di nuova costruzione che in quelle conservate». Sempre per rendere le murature più resistenti, i tecnici vi hanno inserito un sistema di tiranti.

Un esempio di nuove integrazioni lo fornisce l’intervento nel Portico delle Misure (ha nove recipienti di pietra usati come unità di misura per cereali): «Abbiamo ricostruito l’anima centrale delle colonne con una muratura armata con fasce in fibre di vetro, così come gli archi sono ricostruiti con una muratura armata». Per le colonne, ora più resistenti, i tecnici hanno usato e lasciato a vista pietre originali delle cinquemila recuperate dopo il crollo, schedate una a una in base alla posizione nell’edificio e tutte riutilizzate. «Per il campanile abbiamo dovuto integrare le pietre antiche con altre nuove», specifica Squadroni.

Consolidare la facciata

La facciata (in parte rifatta dopo il 1859) nel luglio 2023 viene liberata dalla gabbia in acciaio che la proteggeva. «Il consolidamento è avvenuto nella prima fase dei lavori e dalla controfacciata per conservare quanto più possibile la pietra tardogotica e per non danneggiare il rivestimento lapideo di pregio. Abbiamo ricollocato le guglie laterali e la croce, smontate già prima del 30 ottobre», ricorda Squadroni. Il rosone? Restaurato nel laboratorio del deposito di opere umbre terremotate del Santo Chiodo a Spoleto «è stato riassemblato e, in parte, integrato con nuovi elementi perché alcuni si erano frantumati».

La basilica di San Benedetto a Norcia prossima a fine lavori, il portale. Foto: architetto ingegnere Luigi Trincia, ispettore di cantiere

La novità nel soffitto

Nel soffitto si vedrà una novità: «Lo Studio Gomes Berlucchi, che ha vinto il concorso internazionale, ha previsto un controsoffitto che vuole ricordare la spazialità settecentesca della chiesa, come richiesto dalle linee di indirizzo. Fino ai primi del ’900 la Basilica aveva avuto un controsoffitto con tre tele incorniciate. Questo è nuovo, annuncia l’architetto, è costituito da lamelle in legno a un passo tale che, quando le capriate sono illuminate, dalla navata ne rende percepibile la presenza». Come verrà interpretato, l’intero recupero? «Una ricostruzione è sempre una novità, ha bisogno di essere metabolizzata», riflette Vanessa Squadroni.

Scoperti tre affreschi

Tra i dipinti va registrata una perdita grave: il «San Benedetto visitato dal re dei goti Totila» di Filippo Napoletano, del 1621. Alta quattro metri, la tela stava sull’altare del transetto sinistro, travolto dal campanile e i vigili del fuoco hanno potuto estrarla in sicurezza solo dopo molto tempo. Minimi i frammenti sopravvissuti. Rientrano invece in chiesa due grandi dipinti inclusi nella recente mostra spoletina «Segni di speranza dai luoghi del sisma»: la tavola della «Resurrezione di Lazzaro» di Michelangelo Carducci, del 1560, la tela della «Madonna col Bambino tra angeli e Santi» di Vincenzo Manenti del 1657 circa.

Nella cattiva sorte almeno sono emersi tre affreschi. Nel giugno 2024, riferisce Gianluca Delogu della soprintendenza umbra, spostando un imponente bancone secentesco nella sagrestia è apparsa una bella ed estesa Crocifissione tra santi inclusa Santa Scolastica: «È di un pittore di ambito umbro già aggiornato sul linguaggio di metà ’300». Finiva invece l’estate del 2018 quando fu rinvenuta una Madonna con Bambino e angeli: «Era in una nicchia gotica datata 1475, dal profilo archiacuto, sulla parete sinistra, e probabilmente venne sostituita già ai primi del ‘500 da una nicchia a tutto sesto, ricorda lo storico dell’arte: in basso a destra vi si sovrappone un frammento di una fase presumibilmente cinquecentesca con un personaggio femminile inginocchiato».

L’affresco di «maggiore importanza» è comparso nel luglio 2020 nella selva dei ponteggi nel transetto sinistro: raffigura la Madonna col Bambino, San Benedetto e San Gregorio. Lo storico dell’arte: «Risale all’ultimo quarto del XV secolo, ma mentre l’affresco nella nicchia gotica è di un pittore locale nursino dal linguaggio più dialettale, questo è di alta qualità e potrebbe far pensare a un grande maestro». Tranne la Crocifissione della sagrestia che fa parte del convento, tutte le opere pittoriche sono state restaurate.

Il rosone della facciata della basilica di San Benedetto a Norcia a fine agosto 2025. Foto: Stefano Miliani

Il portale con le edicole della facciata della basilica di San Benedetto a Norcia a fine agosto 2025. Foto: Stefano Miliani

È l’ambiente romano che ha orientato la chiesa

Nelle indagini archeologiche rimuovere le macerie del campanile «ha permesso di rileggere con maggiore attenzione la cripta romanica, rifacente alla prima fabbrica del XIII secolo, spiega Gabriella Sabatini della soprintendenza umbra. Si instaurò su un ambiente del I secolo a.C.- I secolo d.C., del municipio romano di Nursia, di cui non si conosce la funzione: siamo intervenuti con un restauro conservativo sulle pareti ed è importante rilevare che il suo orientamento ha condizionato quello della Basilica superiore e quindi la topografia della piazza. Tale ambiente, poi divenuto cripta, è una delle poche testimonianze integre della fase romana. Si è poi potuto rilevare che il piano di calpestio della cripta era molto più basso rispetto a quello dell’ambiente in reticolato». Come accade di frequente nelle chiese, sono affiorati ossari. L’archeologa: «Al centro della cripta è stato rinvenuto un vano con ossa pertinenti con ogni probabilità a ecclesiastici dell’ordine della basilica» e altre tombe con ossa sono state trovate nell’abside.

Con questo lieto ritorno occorre rammentare che le chiese nella diocesi ancora inagibili, comprese tutte quelle di Norcia, superano quota 300. D’accordo: partono tanti cantieri. Ma nei piccoli centri lo spopolamento incombe. Il recupero della basilica con le sue pietre bianche è frutto di un pieno impegno collettivo, è una gioia motivata e illumina Norcia e la Valnerina. Che faccia da traino.

La basilica di San Benedetto a Norcia a fine agosto 2025. Foto: Stefano Miliani

Altri articoli dell'autore

140 associazioni hanno inviato un appello alla presidente della Regione e alla Giunta per chiedere l’annullamento del progetto già bocciato da Ministero e Soprintendenze. Via libera del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio è prevista un’udienza al Tar dell’Umbria

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

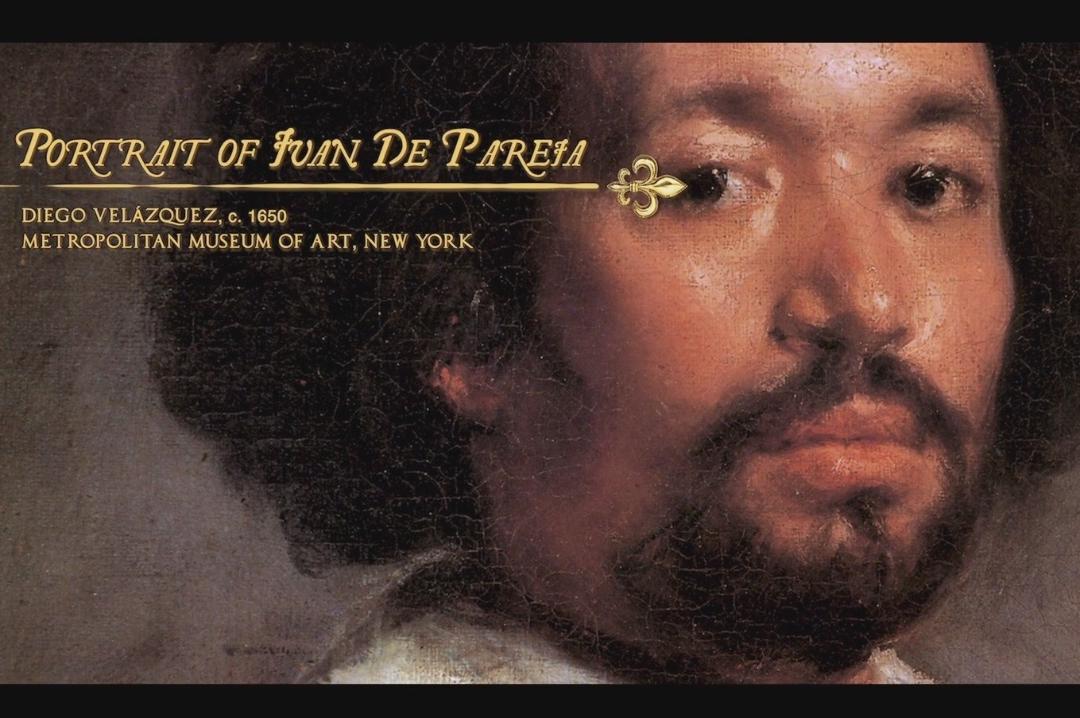

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»