Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliMolti studiosi del clima affermano che il Rinascimento fiorentino sia fiorito anche sulla base di condizioni atmosferiche favorevoli, con inverni rigidi e nevosi e primavere benevole e abbondantemente fiorite, e d’altra parte se non fosse stato così dove se li sarebbe andato a trovare i fiori da dipingere nella sua «Primavera» e nella «Nascita di Venere» messer Botticelli? E Poliziano, come avrebbe fatto a scrivere nelle «Stanze della giostra» versi così alati? «Candida è ella, e candida la vesta, /ma pur di rose e fior dipinta e d’erba; /lo inanellato crin dall’aurea testa /scende in la fronte umilmente superba. /Rideli a torno tutta la foresta, /e quanto può suo cure disacerba; /nell’atto regalmente è mansueta, /e pur col ciglio le tempeste acqueta.»

Pertanto, fra una perturbazione e l’altra, se volete erba con rose e fior andate agli Uffizi e troverete di che pascervi.

Ai pittori, ovviamente, la primavera è sempre piaciuta e tutti nei secoli si sono dati da fare per dipingere la capricciosa dama, anche se spesso accigliata e piagnucolosa.

È difficile eguagliare la poesia e l’intensità religiosa del «Noli me tangere» di Beato Angelico del Convento di San Marco (1438-40). Quella è la Primavera e la Pasqua a cui tutti vorremmo aspirare. In un giardino fiorentino d’aprile, in un primo mattino rugiadoso rallegrato da canti di uccelli, Maddalena incontra l’incorporeo e allo stesso tempo verissimo Cristo che ha varcato vittorioso le soglie della morte. Per respirare quella speranza verde bisognerebbe poter andare lì, camminare piano su quel prato cosparso di tarassachi, trifogli, piantaggini, dove sono fiorite achilee e silene: tutte le erbe semplici che saranno sfalciate ma che ora profumano e rallegrano l’anima riempiendola di speranza. Evidentemente Cristo per la sua Resurrezione, potendolo fare, aveva ordinato del bel tempo e la Maddalena dai capelli biondi e ondulati e dalle guance rosate nell’affresco ne ha molto usufruito «en beauté».

Gustave Caillebotte, «Pioggia sullo Yerres». Bloomington (Usa), Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art

Per noi però pioverà. E allora chi meglio degli impressionisti e dintorni per leggere la pioggia in un quadro? Un Gustave Caillebotte in transito dalla scuola di Barbizon a nuove esperienze già quasi impressioniste ci lascia una copiosa «Pioggia sullo Yerres» (Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art, Bloomington, Usa). È primavera, è tutto verde, ma dal cielo l’acqua non smetterà tanto facilmente di scendere. Sul fiume gonfio le gocce di pioggia creano cerchi concentrici con un risultato quasi ipnotico dato dallo scorrere dell’acqua e dal rumore (che nel quadro, se state attenti, si sente bene) di quelle gocce che cadono. Esattamente come qui, ora. Eppure, la primavera è un tempo mobile, non dovrebbe essere sempre occupata a rovesciarci secchiate d’acqua in testa.

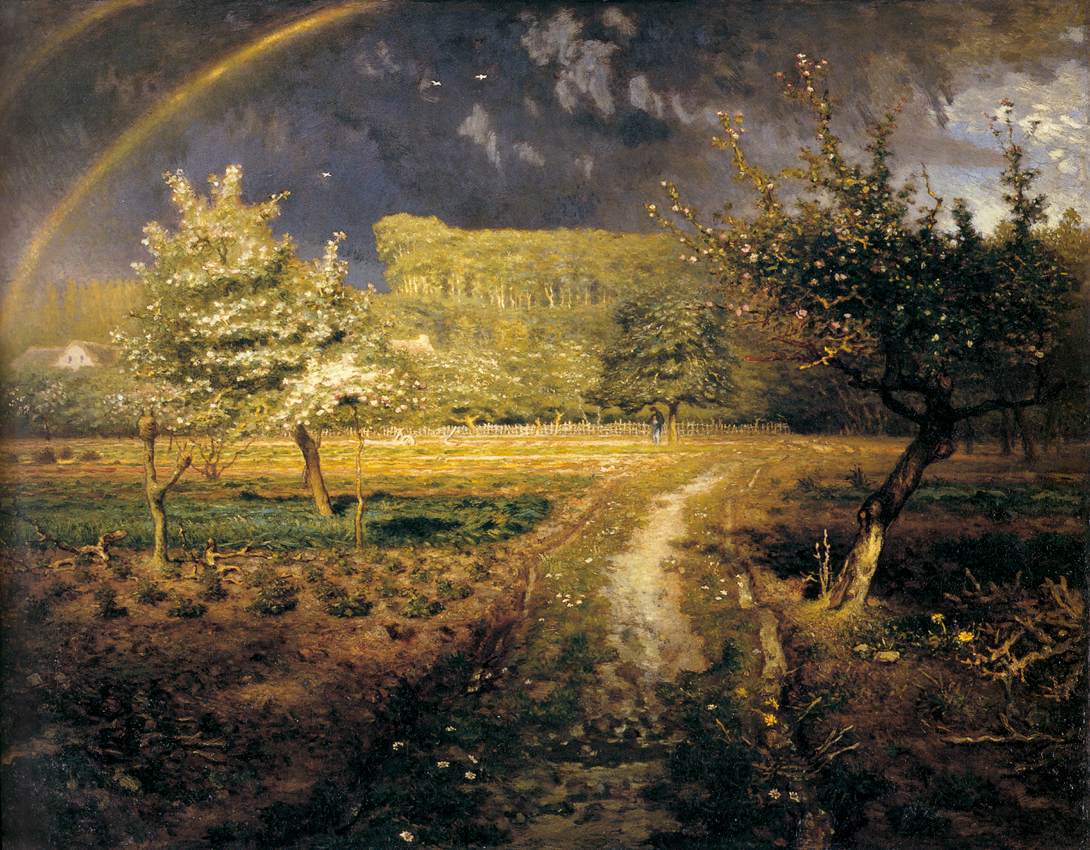

Jean-François Millet, «Primavera». Parigi, Musée d’Orsay

Questo lo sapeva bene Jean-Francois Millet nella sua prodigiosa «Primavera» del Musée d’Orsay (dipinta fra il 1868 e il 1873). In quel quadro piove, ma c’è anche un arcobaleno fra nubi scure, c’è il vento, alcuni uccelli tentano di volare, forse anche qualche insetto si mette d’intorno, le foglie luccicano e poi subito torna il buio. Dentro la tela abita una stagione dell’anima con tutti i suoi passaggi, dalla gioia al dolore, dal sorriso alle lacrime, instabile come la fortuna e la vita.

Ma come si collega la nostra idea di primavera con la Pasqua e la Resurrezione di Cristo, con il ritorno eterno di nuove vite vegetali e animali? L’idea della ciclicità delle cose è in realtà molto più antica del Cristianesimo e Greci e Romani la spiegarono all’ombra del mito. La primavera era Proserpina, figlia di Cerere. Un giorno, mentre con le sue compagne raccoglieva fiori presso le pendici dell’Etna, comparve, su un carro d’oro trainato da cavalli neri, Ade, il dio degli Inferi che la rapì.

Luca Giordano, «Ratto di Proserpina», particolare di un affresco a Palazzo Medici-Riccardi a Firenze

Così è raffigurata in un celebre affresco di Luca Giordano a Palazzo Medici Riccardi a Firenze con i bei fiori, che già aveva radunati in grembo, che le cadono al suolo. Cerere si disperò e la sua angoscia diede origine a una terribile carestia su tutta la terra: non nacquero più frutti né erbe, e gli uomini cominciarono a morire. Zeus acconsentì allora a farle restituire la fanciulla. Ma Ade prima di rimandarla sulla terra le fece mangiare un chicco di melagrana, in modo che essa, avendo spartito il cibo dei morti, non potesse più tornare con i vivi. Si decise che per due terzi dell’anno Proserpina potesse rimanere con la madre e che da fine autunno a primavera restasse, nel Regno dei morti, sposa di Ade. Da quel mito originarono i misteri eleusini, e ogni anno una grande e solenne processione, partita da Atene, giungeva in piena notte, con le fiaccole accese, alla grotta sacra dove si diceva fosse l’accesso al Regno dei morti. Qui si compivano cerimonie segrete, legate all’idea della fecondità e dell’immortalità dell’anima. Dunque, anche gli antichi speravano di tornare in qualche modo, di rinascere e di non essere solo polvere disciolta nel vento e nella pioggia. Proserpina era la dea dei nuovi inizi, dei fiori e dei germogli e così la cantò Dante nell’incontro con Matelda, la Proserpina cristiana che cammina leggera nel giardino del Paradiso Terrestre: «Tu mi fai rimembrar dove e qual era /Proserpina nel tempo che perdette /la madre lei, ed ella primavera».

Altri articoli dell'autore

Un volume di Francesco Spina ripercorre le straordinarie e plurimillenarie vicende di una chiesa del Foro romano che fu prima simbolo della gloria dell’Urbe come sede del Senato, poi luogo di devozione dedicato a Sant’Adriano

Qualche consiglio libresco per l’estate tra antiquari e ’ndrangheta, Artemisia a Napoli e avvelenatrici seriali nella Roma del Seicento

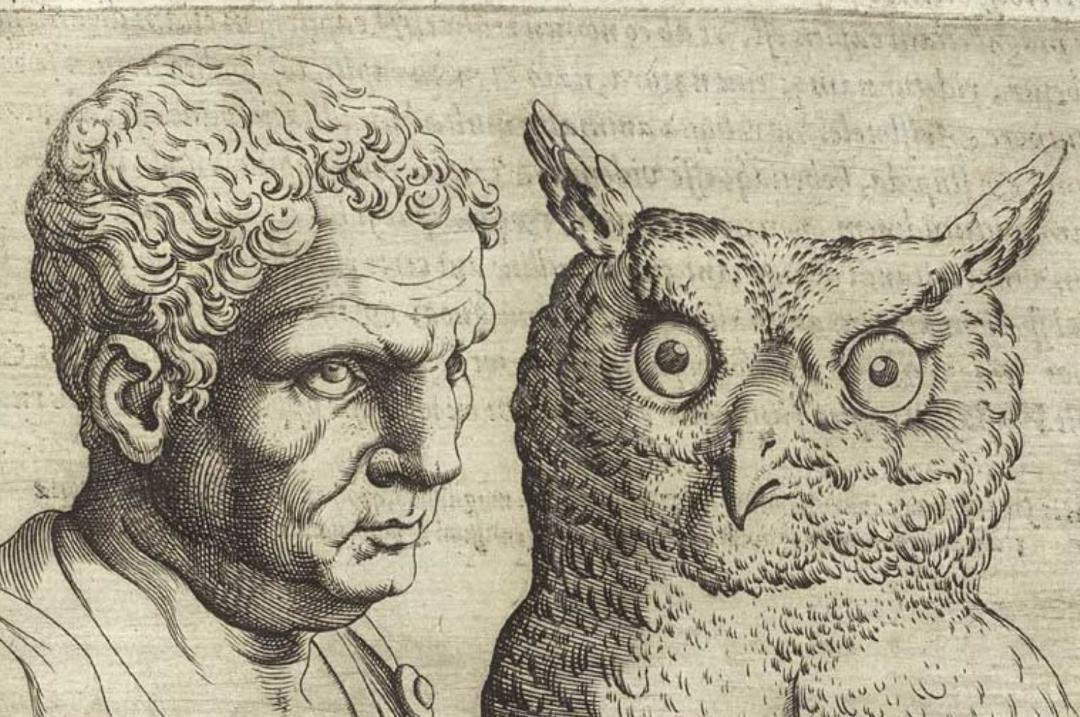

Astrologia, alchimia, cabala, tarocchi, magia astrale e magia naturale fino a quella rituale (pericolosa) che evoca angeli, demoni e spiriti maligni, New Age e occultura: le mille facce delle superstizioni e delle credenze umane raccontate in un libro

Nel Museo Diocesano 45 opere (dipinti, sculture, incisioni, oreficerie e oggetti liturgici) ripercorrono le vicende di tre figure emblematiche di santi pellegrini