Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

Leggi i suoi articoliIn partenza per recarsi dal neonato Gesù, i tre magi ordinarono di predisporre i bagagli. Le raffigurazioni più antiche non se ne occuparono, concentrandosi sul loro arrivo e sull’adorazione del bambino. Gli artisti del Tardo Medioevo illustrarono invece anche il corteo in viaggio, raffigurandolo sia in coda all’Adorazione sia come flash back spazialmente e temporalmente allontanato dal primo piano.

Secondo La storia dei re magi (1364) di Giovanni di Hildesheim, i tre sapienti orientali (oramai promossi al rango di re) si fecero accompagnare «da numerosa scorta reale» e, con muli e cammelli da soma, fecero trasportare letti e arredi delle camere, utensili da cucina e «vettovaglie di ogni specie». Pur non citati, servirono di certo bauli con abiti di ricambio anche se, a garanzia di riconoscibilità, nelle immagini i tre partono e giungono indossando le stesse vesti preziose e la corona. Lo si osserva, per esempio, nella splendida tavola (1423) di Gentile da Fabriano agli Uffizi di Firenze, dove compaiono ben quattro volte (in diverse fasi del viaggio) e dove il loro lungo corteo è affollato di uomini su cavalli riccamente bardati e di animali esotici, ma non trasporta bagagli.

Sassetta, «Viaggio dei magi», 1433-35, New York, Metropolitan Museum of Art

Benozzo Gozzoli, nel «Viaggio dei magi» (1459) dispiegato sulle pareti della Cappella di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, ha invece inserito anche animali (muli e cammelli) da soma, carichi di bauli e di balle ben confezionate, dal contenuto certo meno prezioso.

Tre muli da soma procedono affiancati nel «Viaggio dei magi» (1433-35) del Sassetta, frammento di un corteo e di una scena più ampi conservato al Metropolitan Museum of Art di New York. L’uno trasporta due bauli ricoperti da un tappeto e una scimmietta: gli altri, due grosse balle avvolte in tessuti colorati e un animaletto (un cagnolino?) nero. Il percorso dei magi fu dunque pretesto per raffigurare un corteo mondano o una ricca carovana mercantile, declinati in versione orientaleggiante e fiabesca.

Altri viaggi raccontati e illustrati hanno invece protagonisti più umili, per scelta o per necessità forniti di un bagaglio minimo che trasportano personalmente, spesso ridotto a qualcosa da mangiare e da bere.

«Fuga in Egitto», fine XII secolo, Castel Castagna (Teramo), chiesa di Santa Maria di Ronzano

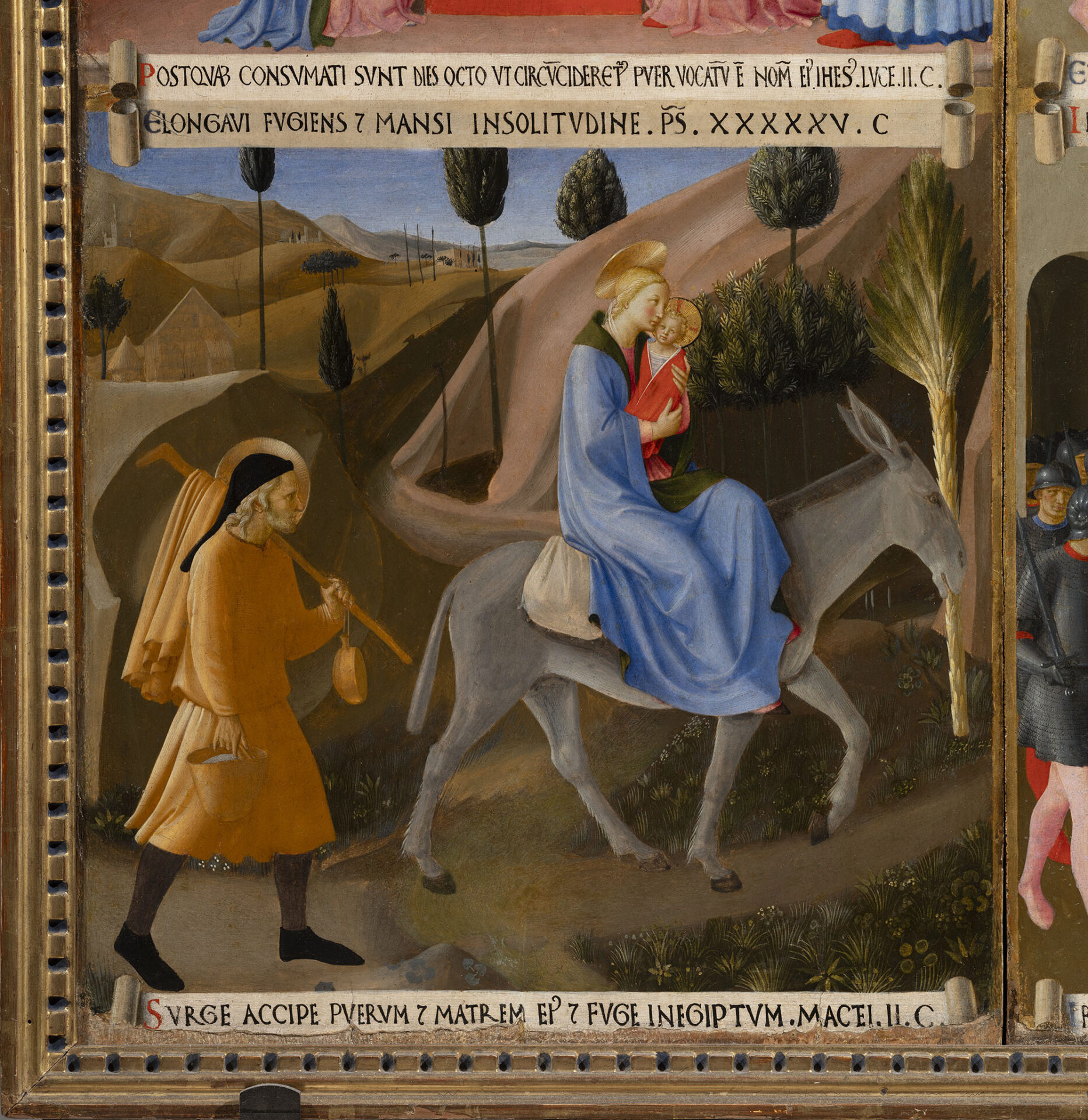

Beato Angelico, «Fuga in Egitto» dall’Armadio degli Argenti, 1450-53, Firenze, Museo di San Marco

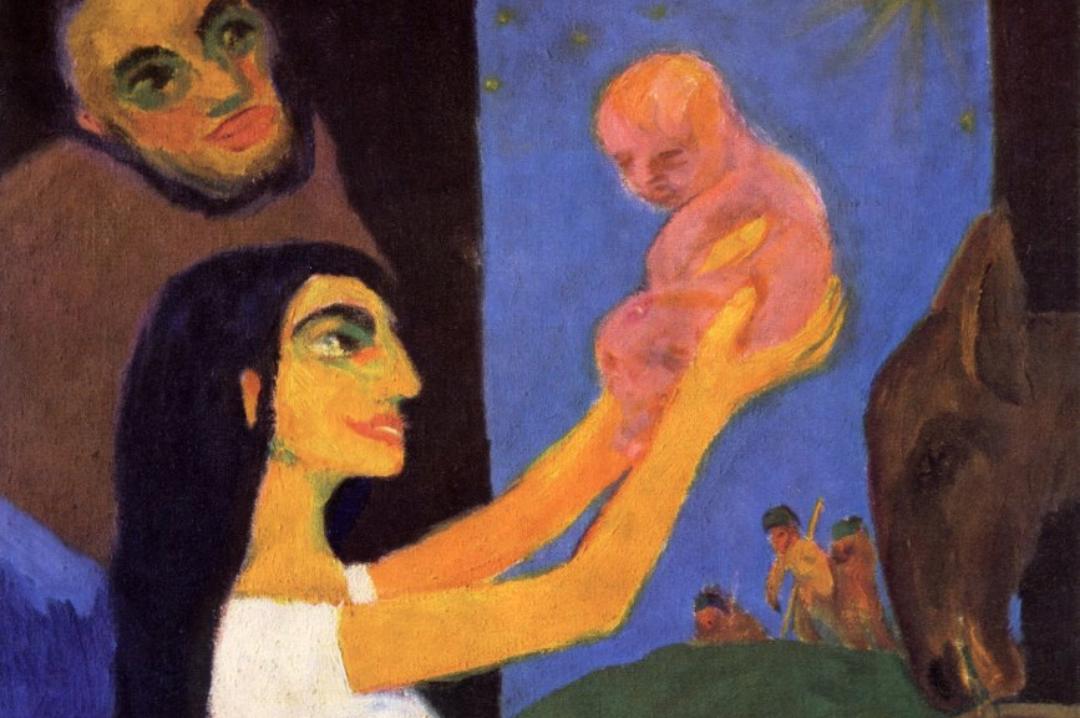

Sia per povertà che per la fretta, partì con ben poche cose la Sacra Famiglia in fuga da Erode verso l’Egitto. Nelle molte raffigurazioni dell’episodio, Maria e il bambino viaggiano sull’asino, mentre Giuseppe procede a piedi recando il necessario: un fagotto o un cestino (spesso appesi al bastone che poggia in spalla) e una botticella o borraccia, come nel ciclo (fine XII secolo) in Santa Maria di Ronzano (Teramo) e nella tavoletta (1450-53) di Beato Angelico, nell’Armadio degli Argenti al Museo di San Marco a Firenze. Contrariamente ad altri viaggiatori poveri e stranieri, Maria non soffrì comunque la fame poiché, su richiesta di Gesù, una palma si abbassò per offrirle datteri.

Insieme alla Sacra Famiglia, camminano talora uno o più figli grandi di Giuseppe (nati dal precedente matrimonio) e/o una o più donne: nella «Fuga in Egitto» nel transetto della Basilica inferiore di San Francesco ad Assisi (1310 ca, attribuita a collaboratori di Giotto) un giovane con un fagotto a tracolla e una donna con un voluminoso sacchetto sulla testa.

Lorenzo e Jacopo Salimbeni, «Visita di Maria a Elisabetta e Zaccaria», 1416 ca, Urbino, Oratorio di San Giovanni Battista (particolare)

«Visita di Maria a Elisabetta», XV secolo, Città del Vaticano, Pinacoteca dei Musei Vaticani

Tipicamente femminile e popolare, il trasporto sul capo è registrato anche in altri contesti iconografici: per esempio nella «Visita di Maria a Elisabetta e Zaccaria» (1416 ca) di Lorenzo e Jacopo Salimbeni, nell’Oratorio di San Giovanni a Urbino. Nelle «Visitazioni», infatti, Maria è spesso accompagnata da ancelle incaricate e caricate del poco necessario per il viaggio; in una tavola quattrocentesca conservata alla Pinacoteca dei Musei Vaticani, una graziosa giovane ha ricavato due borse sferiche ripiegando le estremità della stola.

Il bagaglio dei viaggiatori poveri è documentato anche nei molti pellegrini scolpiti (tra XII e XIII secolo) sull’esterno del Duomo di San Donnino a Fidenza. Tra questi spiccano due famigliole in cammino, indirizzato verso il portale della chiesa. In quella povera, padre, madre e figlioletto recano la bisaccia; il padre, appesa al bastone in spalla, anche una botticella; la madre un involto, in bilico sulla testa. La famiglia ricca, anch’essa composta da padre, madre e figlioletto, viaggia invece senza vivande e bagagli, contando forse sull’ospitalità di una locanda.

Tutti i viaggiatori sinceramente pii erano comunque fiduciosi: di un supporto caritatevole o, in casi eccezionali, di un miracolo. Due pellegrini diretti a Roma (di cui narra Gregorio Magno) godettero anche del vino fornito loro da san Bonifacio, vescovo di Ferento: lo consumarono a pranzo sia all’andata che al ritorno. E non si consumò.

«La famiglia di pellegrini poveri», fine XII/inizio XIII secolo, Fidenza, esterno della chiesa di San Donnino

Altri articoli dell'autore

L’utilizzo delle immagini quale documento storico da integrare alle fonti tradizionali è stato cifra del lavoro della grande medievista Chiara Frugoni, autrice del volume riedito da il Mulino

L’ignoranza dei riferimenti dottrinali e teologici ci impedisce di capire la raffigurazione della Natività che talvolta viene commentata con illazioni assurde

Di minimo ingombro effettivo ma ingombrante nella sostanza, affronta un tema insolito e con uno sguardo altro rispetto a quello degli storici e degli storici dell’arte

Le meravigliose Arche Scaligere proteggono da secoli il sonno eterno dei signori della città