Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliSarà l’effetto «ossigenante» del primo Trust italiano per l’Arte Contemporanea, sarà che lo spirito dei tempi induce a ridare valore alla riflessione retrospettiva, sarà che finalmente i musei recuperano la propria centralità anche per il ruolo istituzionale di custodi della memoria e del patrimonio, ma l’idea di rileggere e condividere gli archivi per parlare di performance a Bologna sembra giungere al momento giusto, con quel «mezzo secolo di stacco» che aiuta a scrivere la storia.

Presentata il 4 febbraio insieme alle prime acquisizioni del Trust per la collezione del MAMbo (opere di Lisetta Carmi, Luca Francesconi e Valentina Furian) la nuova sezione permanente del museo bolognese, «Rilevamenti d’archivio. Le Settimane Internazionali della Performance e gli anni ’60 e ’70 a Bologna e in Emilia Romagna», si propone fin dal titolo un’operazione dinamica di rilettura e valorizzazione di un significativo patrimonio archivistico, già ampiamente studiato e riordinato, ma, finora, solo parzialmente fruibile dal pubblico.

Un’operazione resa particolarmente impegnativa dalle difficoltà legate all’obsolescenza tecnologica, dalla fragilità e rarità dei materiali e dalla necessità di trovare la sintesi in una narrazione potenzialmente vastissima.

Curata da Uliana Zanetti,responsabile del Coordinamento attività espositive e collezione del museo bolognese, oltre a essere il primo allestimento realizzato con il contributo finanziario e operativo del Trust, l’iniziativa è inserita in un programma di rilettura del patrimonio del MAMbo, che il direttore artistico Lorenzo Balbi svilupperà a tappe e con continuità, individuando specifiche congiunture geografico-temporali riferite all’arte italiana degli ultimi decenni.

Cominciare dalla performance, o più in generale dalle poetiche dell’azione tra gli anni ’60 e ’70, è un segnale importante, perché esplora un contesto che tra città capoluogo e altre aree della regione ha visto nascere uno straordinario fermento culminato nelle «Settimane Internazionali della performance», che si susseguirono a cadenza annuale nel 1977-82.

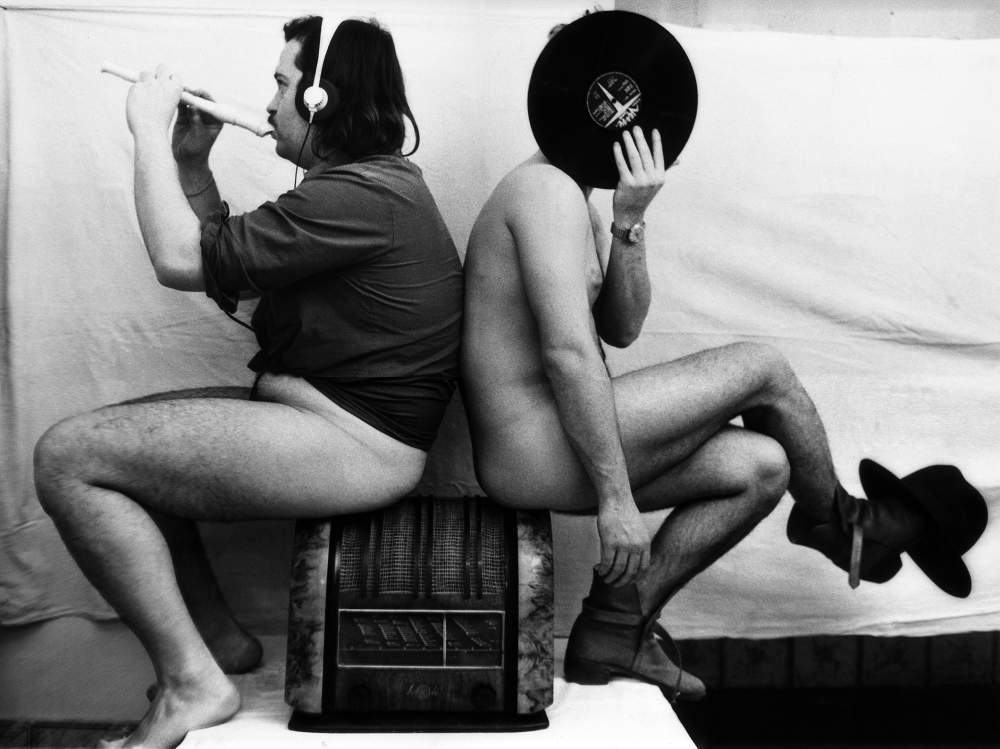

Articolata ed eterogenea per la qualità dei documenti (carteggi, fotografie, video, cataloghi, rare opere originali, ma altamente rappresentative come le foto di Gina Pane), la ricognizione esplora le interconnessioni tra diversi fenomeni, tra manifestazioni indipendenti e iniziative istituzionali. L’idea si sviluppa in una narrazione in ordine cronologico suddivisa in 18 sintetici capitoli, ciascuno dedicato a un episodio significativo dell’evoluzione della performance in Emilia-Romagna, intrecciato ai riverberi del fermento creativo nazionale e internazionale ai quali il territorio dava immediata risonanza grazie alle reti di relazioni tra critici, artisti e galleristi, come Renato Barilli, Roberto Daolio, Francesca Alinovi, Peppe Morra (da Napoli con stand all’Arte Fiera del 1976), e luoghi, come Palazzo Bentivoglio, la Galleria D’Arte Moderna di Bologna, Arte Fiera, la Galleria Duemila e altre gallerie private, il Dams (con le attività didattiche di Giuliano Scabia e Gianni Celati), Cavriago (dove Rosanna Chiessi portava il mondo Fluxus), Fiumalbo (dove nel 1967 e 1968si tenne l’indimenticata rassegna «Parole sui muri»).

Molti gli artisti: quelli attivi a Bologna come Pierpaolo e Lamberto Calzolari, Luigi Ontani, Gianni Castagnoli; Gino De Dominicis e Franco Vaccari (presenti alla Biennale di Venezia del 1972); Fabio Mauri, Gina Pane e i tanti partecipanti alle Settimane della Performance tra i quali Marina Abramović e Ulay, Laurie Anderson, Vincenzo Agnetti, Renate Bertlmann, Giuseppe Chiari, Robert Kushner, Suzanne Lacy, Hermann Nitsch, Luca Patella, Vettor Pisani, Fabrizio Plessi e Christina Kubisch, Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian, ,Michele Sambin, Giordano Falzoni, Geoffrey Hendricks, Brian Buczak, Robert Kushner.

Tra le sezioni non mancano: la memoria dello storico evento «Alla Ricerca del silenzio perduto. “Il treno” di John Cage» che il compositore americano creò a Bologna nel 1978; due documentari di Emanuele Angiuli sulla Bologna degli anni ’70 e l’intera serie dei filmati realizzati da Mario Carbone per documentare le storiche sette performance della prima Settimana.

Efficace e in linea con l’estetica dell’epoca l’allestimento ideato dallo Studio Pierluigi Molteni Architetti in collaborazione con D+ Studioper la grafica, una struttura metallica agile, lineare e articolata che si sviluppa come una sorta di regesto illustrato volto a contestualizzare la documentazione originale con documenti provenienti dagli archivi di altre istituzioni pubbliche e da raccolte private.

Si percorre così una vicenda ben scandita, ma aperta a future integrazioni, dove quello che Zanetti definisce un «delicato» utilizzo della tecnologia consente di raccordare e rendere fruibili materiali molto eterogenei e di rivivere eventi ormai entrati nella storia della ricerca artistica del XX secolo.

« Progetto di manifesto per Radio Alice, s.d.» di Giancarlo Vitali. Cortesia Giancarlo Vitali

Altri articoli dell'autore

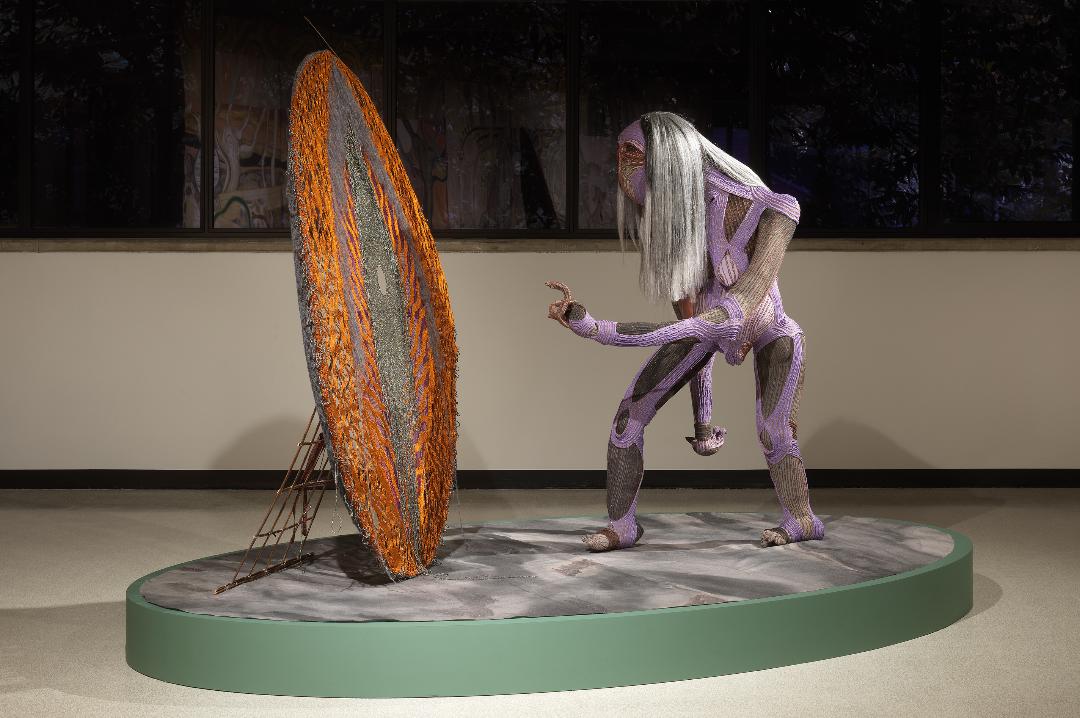

Nella Strozzina di Firenze sono esposte le opere finali dei progetti che dal 2005 si sono aggiudicati il premio, frutto della collaborazione tra il brand di moda, la Whitechapel Gallery di Londra e la Collezione Maramotti di Reggio Emilia

Il percorso antologico di Gian Marco Montesano alla Galleria Spazia presenta una serie di lavori che richiamano i principali temi della sua ricerca

Per la sua prima personale in Italia, nella Collezione Maramotti, l’artista ha realizzato 20 grandi dipinti su velluto nero: una scelta ispiratagli da Julian Schnabel e dalla pittura barocca

A Palazzo Roverella una trentina di opere autografe e una quarantina di dipinti di autori meno noti inseriscono il pittore danese nel contesto europeo e ne indagano il rapporto con l’Italia