Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Louisa Buck

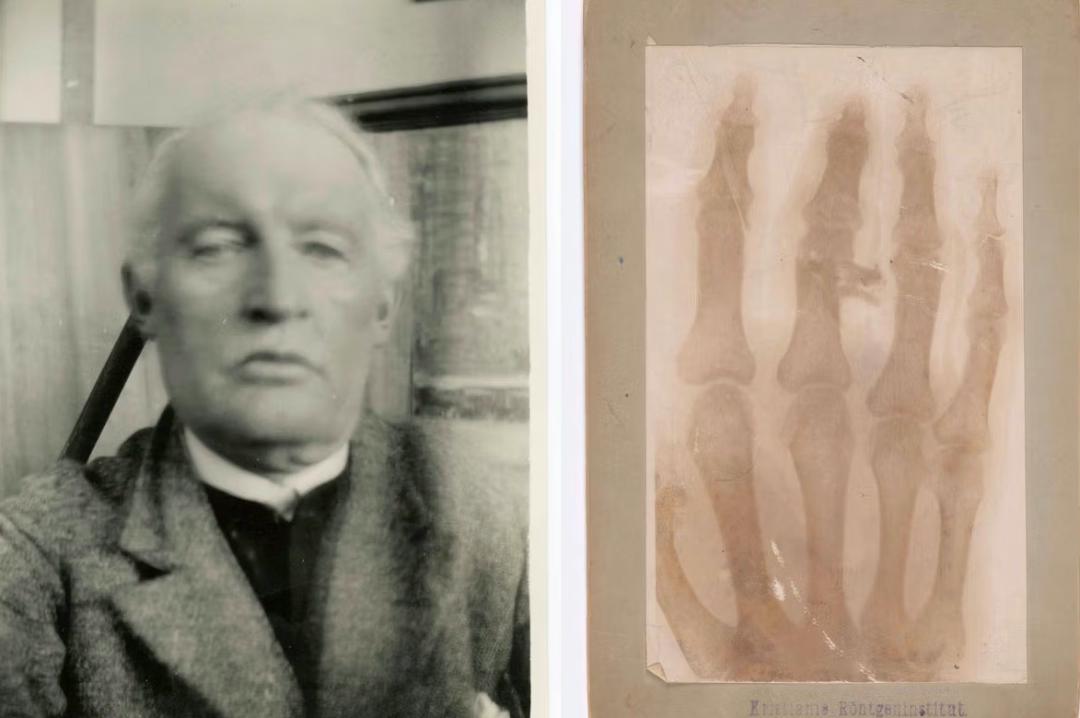

Leggi i suoi articoliNel settembre 1902, dopo una lite con la fidanzata Tulla Larsen, Edvard Munch fu ricoverato all'ospedale nazionale norvegese per rimuovere un proiettile dalla mano sinistra. Non è chiaro chi avesse premuto il grilletto, ma l’intervento chirurgico che ne seguì ispirò l’artista a dipingere «Sul tavolo operatorio» (1902-3), raffigurante un corpo nudo, senza attributi maschili visibili, osservato da un’infermiera, tre medici e un pubblico di studenti di medicina. Una grande macchia rossa di sangue campeggia in primo piano, assumendo vita propria, con una forma suggestiva che ricorda una testa, un cuore o addirittura un utero. La traumatica ferita fu anche oggetto di una delle primissime radiografie mediche, in cui si può vedere il proiettile conficcato nell’anulare dell’artista. L’inquietante accostamento di questo dipinto cruento e dell’immagine radiografica della mano scheletrica di Munch costituisce un drammatico preludio a «Lifeblood» (Linfa vitale), un’affascinante mostra al Munchmuseet che fino al 21 settembre offre nuove prospettive su Munch e la sua opera, accostando i suoi dipinti, disegni e stampe a oggetti evocativi della storia della sanità, tutti in vario modo collegati direttamente all’artista.

Munch è già noto per le sue rappresentazioni della malattia, della morte e del disagio emotivo. Ma quello che questa mostra e gli oggetti che la accompagnano rivelano è, sorprendentemente, come il suo lavoro si intrecci anche con un’intensa esperienza di malattia e un coinvolgimento molto personale nell’evoluzione della medicina dell’epoca. Negli anni in cui visse Munch (1863-1944) innovazioni come la radiografia, l’anestesia, la teoria dei germi, gli antibiotici e i contraccettivi rivoluzionarono la percezione del corpo. Fin da giovane l’artista nutrì un vivo interesse per i progressi della medicina: il padre e il fratello erano medici e già da bambino Munch faceva commissioni in farmacia e accompagnava il padre in ospedale e nelle visite a domicilio.

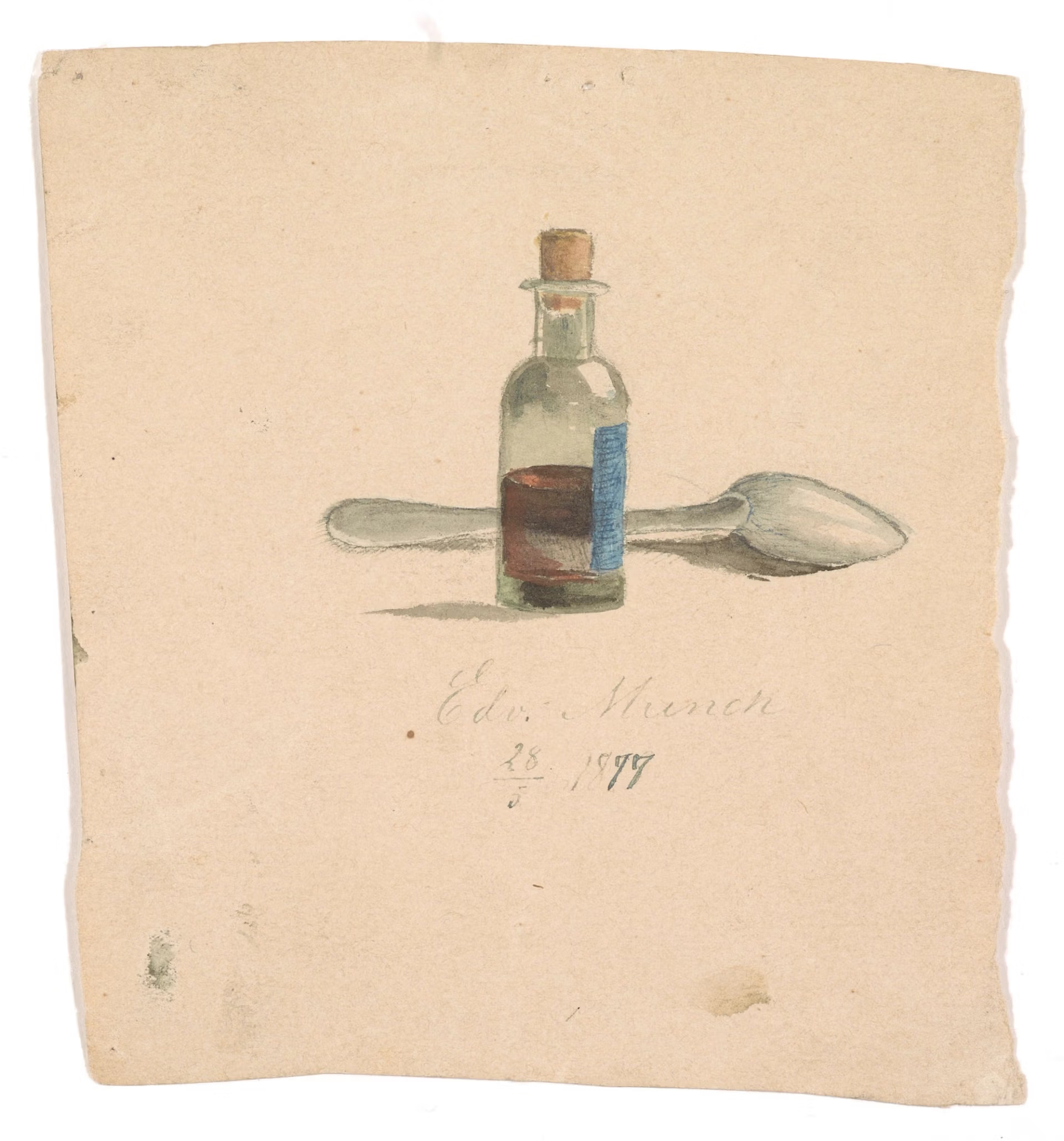

In «Lifeblood» sono allestiti diversi raffinati acquerelli di piccole dimensioni raffiguranti bottiglie e barattoli e l’interno di una farmacia realizzati dal dodicenne Munch, affiancati in mostra da oggetti che avrebbe potuto trovare in questi luoghi, tra cui un barattolo di arsenico sormontato da un teschio dipinto e una bottiglia di vetro blu di «tinctura antihysterica». Sono presenti anche liste della spesa medica e alcune delle numerose lettere di famiglia che discutono di salute e cure, tra cui un toccante scambio tra i suoi genitori sulla vaccinazione antivaiolosa del piccolo Edvard.

Munch mantenne stretti rapporti con i medici per tutta la vita, il che gli permise di visitare le case dei malati e di entrare nelle istituzioni mediche. Disegnava e dipingeva pazienti, medici e infermieri, insieme ai loro cari riuniti attorno al letto di morte. L’intensità dei suoi incontri diretti con le camere dei malati nonché le sue esperienze personali di malattia e morte ispirarono alcune delle sue opere più grandi, molte delle quali sono incluse in «Lifeblood». Tra queste vi è la versione originale di «La bambina malata» (1885-6), che, pur essendo stata sempre associata al ricordo dell’artista della sorella Sofie, morta di tubercolosi, fu anche ispirata da Betzy Nilsen, una ragazza dai capelli rossi che Munch aveva incontrato durante una visita a domicilio in cui aveva accompagnato il padre.

«Lifeblood» radica queste opere in una dura realtà mettendole in contatto con molti oggetti legati alla tubercolosi, malattia che nell’Europa dell’epoca, nonostante il miglioramento delle tecniche diagnostiche, era ancora dilagante. Munch conosceva benissimo la maschera e i primi stetoscopi qui esposti, così come le bottiglie di vetro blu per espettorare, utilizzate per tossire in modo discreto ed evitare lo stigma della malattia. Oggetti che oggi, alla luce della recente pandemia di Covid-19, assumono un significato ancora più forte.

Edvard Munch, «Sul tavolo operatorio» (1902-3). Foto Juri Kobayashi. Courtesy of Munchmuseet

Gli «angeli neri» nell’opera di Munch

Munch era ossessionato dalla scomparsa di Sofie e da quella della loro madre, morta di tubercolosi quando lui aveva cinque anni. In seguito perse anche il fratello Andreas, spentosi per polmonite ad appena 30 anni. Fin dalla prima infanzia e per tutta la vita Munch stesso soffrì di disturbi respiratori ricorrenti e sovente gravi, oltre a molti altri disturbi, per i quali si sottopose ripetutamente a cure in vari ospedali, sanatori e centri termali. «La malattia, la follia e la morte erano gli angeli neri che stavano accanto alla mia culla», dichiarò. Uno dei contrasti più forti di questa mostra è quello tra il suo «Autoritratto con l’influenza spagnola» del 1919, in cui l’artista, cinereo in volto, ansima per respirare, e una vetrina contenente il suo apparecchio respiratorio. La bombola di ossigeno, i tubi e le due maschere, che Munch acquistò l’anno successivo, all’epoca erano l’apparecchio respiratorio più moderno: lui lo lo avrebbe utilizzato fino alla sua morte, avvenuta per polmonite nel 1944.

Il timore costante di Munch di ammalarsi ai polmoni era accompagnato dalla paura di soffrire di disturbi mentali; temeva, ad esempio, che lui e i suoi fratelli avessero ereditato la natura malinconica e nervosa del padre. La sorella di Munch, Laura, trascorse gran parte della sua vita adulta entrando e uscendo da istituti psichiatrici e nel 1908-9 lo stesso Munch fu ricoverato in una «clinica per nervosi» a Copenaghen, in seguito a un esaurimento causato dal consumo eccessivo di alcol. Le preoccupazioni personali si intrecciavano con l'interesse artistico: negli anni Novanta dell’Ottocento Munch incontrò diversi psichiatri a Parigi che gli permisero di accedere agli ospedali, consentendogli di osservare e raffigurare diverse forme di disagio mentale. Le numerose opere che affrontano il tema della salute mentale in «Lifeblood» confermano che Munch guardava alla sofferenza emotiva con empatia e curiosità.

Il materiale a corredo delle opere, tuttavia, evidenzia anche il suo approccio alla percezione di genere della malattia mentale: le donne sono raffigurate in istituti, come figure vittimizzate e pietose, mentre gli uomini appaiono in stati d'animo meditativi e cupi, associati più alla libera creatività e al genio. In una delle pareti della mostra è stata montata una finestra con le sbarre dell’ospedale psichiatrico di Gaustad (l’istituto in cui era stata ricoverata la sorella di Munch, Laura) dalla quale è possibile scorgere le stanze adiacenti. Questo oggetto, insieme a un semplice telaio da tavolo utilizzato per la terapia occupazionale, suggerisce quanto quell’ospedale fosse diverso dalle confortevoli sistemazioni e dalle cure personalizzate offerte dalla clinica privata di Munch a Copenaghen. Lì, in locali che assomigliavano più a un hotel che a un nosocomio, l’artista ricevette le più moderne terapie elettriche e trasformò la sua camera da letto in uno studio, dove dipinse due ritratti a figura intera del proprietario della clinica, l’appariscente dottor Daniel Jacobson.

Laura continua però a far sentire la sua voce e a esercitare la sua volontà grazie agli intricati, raffinati tessuti che vendeva da Gaustad e ad alcune delle particolareggiate lettere che inviava a casa. Le missive, che ricordano ai familiari gli appuntamenti e mostrano un vivo interesse per le questioni domestiche, evidenziano come Laura fosse una persona attiva e impegnata, tutt’altro che una vittima passiva.

Per Munch e i suoi contemporanei la salute sessuale era un altro motivo di paura, oltre che fonte di stigmatizzazione per le donne. L’artista era notoriamente terrorizzato dalla sifilide: dalla sua meditabonda «Madonna» del 1895, raffigurante una femme fatale incorniciata, ma anche separata, da un bordo decorativo con spermatozoi che nuotano, mentre in un angolo dell’opera si accovaccia un feto accigliato, emergono una ridda di messaggi contraddittori. La litografia, insieme a un’altra serie di femmine vampiresche raffigurate da Munch e dai suoi contemporanei, condivide lo spazio con una vetrina contenente vari contraccettivi, tra cui confezioni di preservativi «Venus» e «Casanova».

La paura, viscerale, di Munch per le malattie sessualmente trasmissibili e le loro conseguenze trova un’agghiacciante espressione nel dipinto «L’eredità» (1897-99), in cui un neonato smunto e malaticcio, il petto macchiato di sangue, giace sulle ginocchia di una madre che tossisce in un fazzoletto. Munch affermò che il dipinto era stato influenzato da una visita all’Hôpital Saint-Louis a Parigi, specializzato nel trattamento della sifilide, dove a quanto pare aveva visto una madre ricevere la notizia che il suo bambino era affetto da una forma mortale della malattia. Durante la sua permanenza a Parigi, Munch vide anche la vasta collezione dell’ospedale di modelli in cera iperrealistici realizzati dai calchi di bambini affetti da sifilide e da parti del corpo di adulti malati. Alcuni di quei modelli sono stati prestati per la mostra e, visti insieme a «L’eredità», offrono uno spettacolo terrificante e tragico.

Edvard Munch, «Flacone di medicinale e cucchiaio» (1877) Foto Tone Margrethe Gauden. Courtesy of Munchmuseet

Un messaggio moderno

Man mano che ci si addentra nel percorso espositivo diventa sempre più chiaro che Munch non solo nutriva un profondo interesse per le questioni sanitarie, ma anche che nella sua arte ravvisava alcuni degli obiettivi e delle aspirazioni della medicina moderna. Munch definiva la sua arte la sua «linfa vitale», un titolo appropriato per la mostra. «Quando dipingo la malattia, scrisse settantenne, è una reazione sana da cui si può imparare e con cui si può vivere...». Altrove si espresse ancora sul tema della guarigione, affermando che «nella mia arte ho cercato di spiegare a me stesso la vita e il suo significato. Il mio intento è stato anche quello di aiutare gli altri a chiarire la propria vita».

Allo stesso tempo, però, i sentimenti di Munch nei confronti della medicina erano assai ambivalenti: uno stato d’animo che non poteva trovare espressione più forte e non nella preponderanza di scheletri che, fin dall’inizio, popolano sia l’opera di Munch sia la mostra. Uno degli ultimi pezzi esposti è un autoritratto litografico, «Danza della morte (1915)», in cui l’artista è avvinghiato a uno scheletro ghignante che ne respinge le avance. Come disse scherzosamente Munch al suo amico Kristian Schreiner, professore di anatomia: «Eccoci qui, due anatomisti seduti insieme: un anatomista del corpo e un anatomista dell'anima». Grazie a questa mostra e ai pezzi sapientemente selezionati, possiamo comprendere meglio le sue straordinarie esplorazioni di entrambi.

Veduta dell’allestimento di «Edvard Munch: Lifeblood»: sono visibili l’«Autoritratto con l’influenza spagnola» del 1919, esposto accanto a una vetrina contenente il respiratore dell’artista. Foto Ove Kvavik