Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Con la mostra «Giotto, l’Italia» (catalogo Electa), ideata e curata da Pietro Petraroia e Serena Romano e prodotta con Electa e Mibact, Palazzo Reale, che la ospita dal 2 settembre al 10 gennaio 2016, chiude la parata delle grandi mostre realizzate per Expo. Quella che sul principio appariva come una scommessa azzardata, per la rarità e la fragilità delle opere, non solo è stata vinta, ma lo è stata con una larghezza sorprendente: i curatori hanno voluto circoscrivere il progetto alle sole opere autografe («un obiettivo a tutta prima utopistico e decisamente ansiogeno», ammette Serena Romano), evitando le scorciatoie consuete che prevedono l’irrobustimento di un percorso scarno con opere di comprimari, compagni di strada e seguaci.

E grazie anche al sostegno del comitato scientifico e al dialogo intrecciato con le istituzioni prestatrici, sono riusciti a riunire ben 13 opere autografe (fra le quali tutti i polittici di accertata provenienza), rappresentative dell’intera attività del maestro: «Ci è parso inutile ripetere cose già fatte da altri, spiegano i curatori. Desideravamo invece accendere una luce forte su un artista che è un mito ma che resta sfuggente», mettendo l’accento sul ruolo rivoluzionario giocato nella civiltà figurativa del suo tempo. «Nato intorno al 1267, e dunque figlio del Medioevo, argomenta Serena Romano, nel 1337, alla sua morte, Giotto lascia un’eredità incalcolabile: con la sua pittura ha trasformato radicalmente la cultura figurativa del tempo, traghettandola nel mondo “moderno”.

La sequenza delle opere esposte intende guidare il visitatore lungo il suo percorso, dall’affrancamento dal linguaggio medievale fino alla rivoluzione di cui è stato l’artefice: un fatto di una portata gigantesca per la cultura italiana ed europea». Il titolo, «Giotto, l’Italia», esplicita il disegno curatoriale, che si propone di tracciare una «mappa» della sua attività, dimostrando come, con spirito imprenditoriale, gestisse più cantieri contemporaneamente: «si suole mettere in sequenza i diversi cantieri, continua Serena Romano, ma per Giotto occorre pensare a un nuovo modello, che preveda la compresenza e la delega a vicari e aiuti, seppure sotto la sua regia implacabile. Si spiegano così quelle differenze di esecuzione che hanno fatto versare fiumi d’inchiostro. La sua, in fondo, era una bottega analoga agli studi dei grandi architetti di oggi».

La mostra, davvero irripetibile, lo segue da Firenze a Roma, da Assisi (dove lavora lungamente e a più riprese) a Padova, a Bologna. In seguito Giotto è Napoli, alla corte di Roberto d’Angiò (che lo nomina suo «familiare») e infine a Milano, nel 1335-36, presso Azzone Visconti: «Giotto, evidenzia Serena Romano, parlava con papi, cardinali, banchieri e regnanti: in un’epoca in cui le corporazioni concedevano poco spazio di manovra ai loro artisti, lui, che era una vera star, viaggiò per l’intero territorio italiano e alla corte viscontea giunse addirittura come una sorta di “ambasciatore” di Firenze».

Fu ricevuto da Azzone nel palazzo che si trovava proprio dov’è ora Palazzo Reale e dove si apre la mostra: «Ci piace pensare al palazzo come alla “casa” di Giotto, commenta Petraroia, poiché sappiamo che vi lavorò, anche se ciò che dipinse si è perduto».

Ma nella contigua chiesa palatina di San Gottardo resiste, appena restaurato, l’affresco della «Crocifissione», non di sua mano ma certo l’espressione più alta in Lombardia del suo linguaggio. Nell’allestimento di Mario Bellini Architects, sfilano la «Madonna di Borgo san Lorenzo» e la «Madonna di san Giorgio alla Costa», ascrivibili al tempo degli affreschi testamentari e francescani di Assisi. Dagli Uffizi giunge il «Polittico di Badia», 1295 ca, e dalle Gallerie dell’Accademia di Firenze e dai depositi della Soprintendenza, dov’erano confinati da oltre cinquant’anni, i frammenti d’affresco del primo decennio del Trecento che decoravano la Cappella Maggiore della Badia Fiorentina.

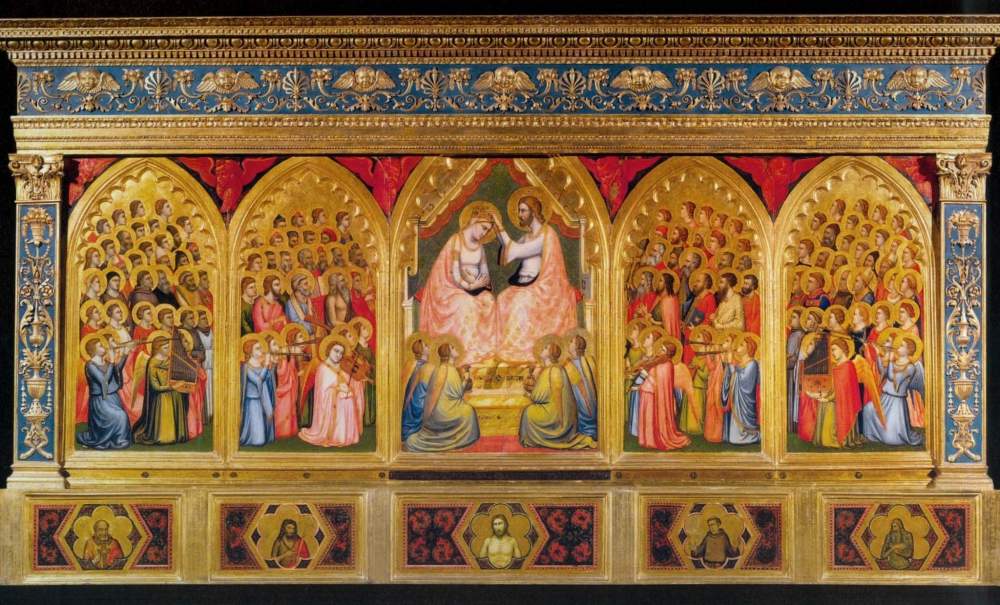

Spiega la Romano: «A Giotto si commissionava un’intera cappella: l’arredo dell’altare e la decorazione ad affresco. Accadde alla Badia, poi in San Pietro a Roma e nella Cappella Baroncelli in Santa Croce, dove dipinse il polittico, affidando gli affreschi a Taddeo Gaddi; e chissà in quanti altri casi ancora, oggi perduti».

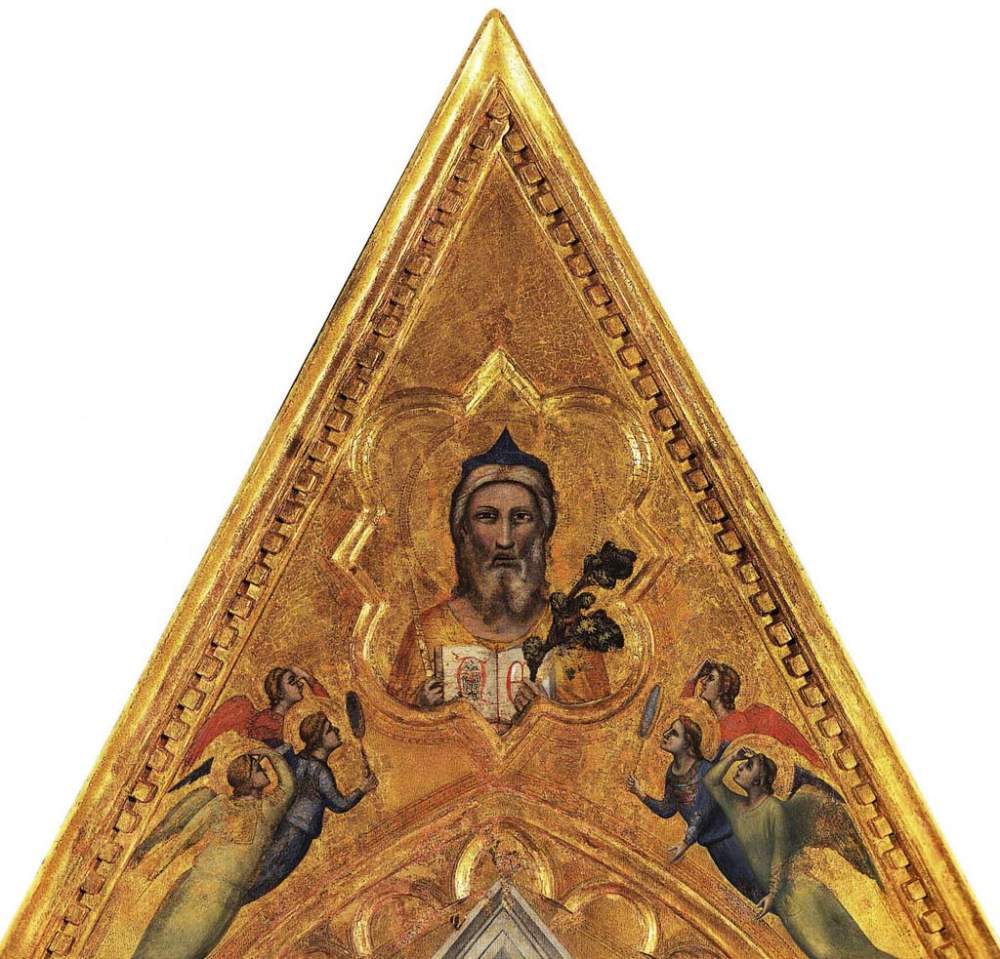

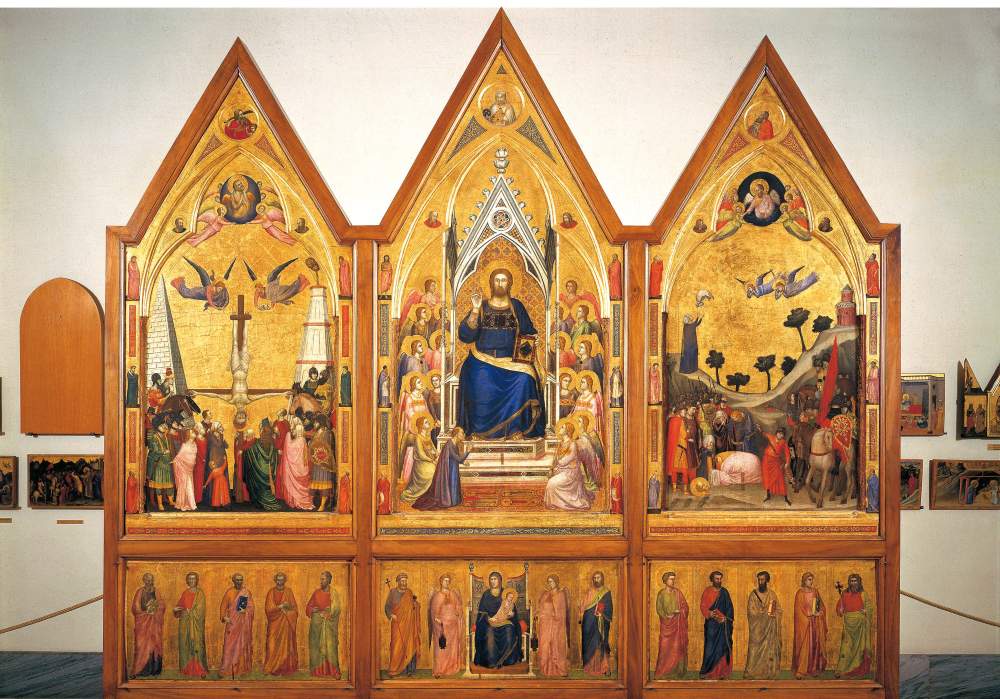

Da Padova giunge il «Dio Padre in trono», 1303-05 ca, tavola un tempo «incastonata» negli affreschi della Cappella degli Scrovegni, mentre i polittici, entrambi bifronti, di «Santa Reparata», l’antica cattedrale di Firenze, e «Stefaneschi», per San Pietro in Vaticano (mai uscito prima d’ora dai Musei Vaticani) provano la fama raggiunta da Giotto nel secondo decennio del Trecento.

Chiudono il percorso il «Polittico Baroncelli», 1330 ca, che ritrova in mostra la cuspide con «Dio Padre», in arrivo dal Museo di San Diego in California (che se n’è privato nonostante festeggi quest’anno il suo anniversario), e il «Polittico di Bologna», 1332-34 ca, le ultime opere prima del viaggio a Milano.

«Anche l’allestimento ha rappresentato una sfida, conclude Petraroia, essendo stato pensato per consentire sguardi da lontano, d’insieme, e sguardi molto ravvicinati»: sobrio e attento a non prevaricare i dipinti, «suggerisce» i formati originari dei dipinti quando siano giunti a noi modificati, mentre la luce concentra l’attenzione sulla preziosa superficie pittorica.

Tredici opere, tredici capolavori: forse, ancora da confermare, una quattordicesima sorpresa.

«Testa di pastore» (dalla Badia Fiorentina), I decennio del Trecento, Firenze, Gallerie dell’Accademia (Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze)

Cuspide con «Padreterno» dal «Polittico Baroncelli», ca. 1330, San Diego, The San Diego Museum of Art

«Polittico Baroncelli», 1330 ca, Firenze, Basilica di Santa Croce (Proprietà Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno. Archivio fotografico dell’Opera di Santa Croce)

«Dio Padre in trono», 1303-05 ca, Padova, Musei Civici di Padova (Su gentile concessione del Comune di Padova - Assessorato Cultura Turismo e Innovazione)

«Polittico Stefaneschi» (recto), Citta del Vaticano, Musei Vaticani (© Governatorato dello Stato della Città del Vaticano - Direzione dei Musei, tutti i diritti riservati)

Altri articoli dell'autore

Nel Capitolium il nuovo allestimento, firmato Vezzoli e Grau, della figura bronzea in dialogo con la scultura rinvenuta nella città marchigiana anticipa le celebrazioni dei 200 anni del suo ritrovamento con le Teste d’imperatore, tre delle quali in trasferta all’Archeologico di Firenze

Per il 50mo anniversario dell’iniziativa, sono esposte otto vetture firmate da Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Esther Mahlangu, Sandro Chia, Jenny Holzer, Jeff Koons e Julie Mehretu

L’artista, studiosa e docente universitaria presenta il film «The Island», da cui sono derivati un’installazione video, sculture, strutture e videointerviste

La mostra dossier nasce da uno scambio d’opere tra Casa Museo Zani e Collezione Intesa Sanpaolo e in seguito al restauro di due opere della Chiesa di Sant’Agata a Brescia