Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliRoma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: un uomo, seduto su una panca, sta osservando da mezz’ora il Sarcofago degli Sposi, suscitando l’attenzione del custode che si chiede: «Cosa vedrà in quella statua?». È il protagonista del romanzo La sonrisa etrusca (Il sorriso etrusco, nella traduzione italiana) di José Luis Sampedro, scrittore, economista e politico spagnolo (1917-2013), pubblicato, in prima edizione, nel 1985. Si chiama Salvatore, è un anziano contadino calabrese ed ex partigiano, che, dal paese natale, Roccasera, si sta trasferendo insieme al figlio a Milano. Nel viaggio si fermano a Roma e il vecchio, mentre il figlio incontra il direttore, visita le stanze del museo ed è attratto da quell’opera in terracotta tra le più celebri dell’arte etrusca. Sappiamo che è databile intorno al 530-520 a.C. e che è stata rinvenuta in frammenti a Cerveteri.

Il riconoscimento che quelle singole parti costituissero un insieme si deve all’archeologo Felice Barnabei, un personaggio di primo piano nell’archeologia italiana del primo cinquantennio post-unitario. Nelle sue Memorie di un archeologo confessa che il riconoscimento gli venne facilitato dal fatto che proveniva da un centro, Castelli in Abruzzo, dove era nato nel 1842, caratterizzato da un’importante tradizione ceramica, e che aveva acquisito in gioventù una certa pratica nel riconoscimento delle argille e sulle modalità della loro cottura. Trovò il sarcofago in frammenti nelle soffitte di Palazzo Ruspoli a Roma, dove erano stati trasferiti e depositati, che era riuscito a visitare grazie all’amicizia con un agente della famiglia. Confida, inoltre, che su quei frammenti aveva messo gli occhi anche Luigi Adriano Milani, direttore del Museo Etrusco di Firenze.

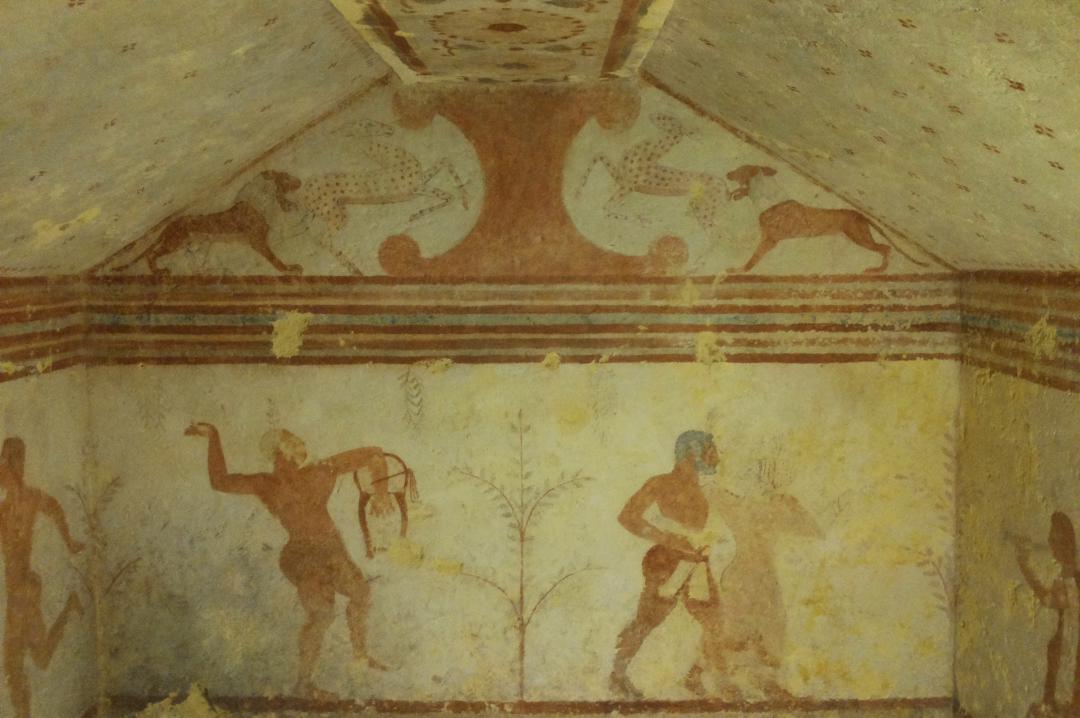

Gli Etruschi tornano spesso nelle pagine del romanzo e vengono a costituire quasi un legame tra il mondo senza tempo che il vecchio ha lasciato alle spalle, e non per scelta volontaria, e la modernità della metropoli dove trascorrerà gli ultimi, intensi mesi della sua vita. Ne parla con il figlio quando riprendono il viaggio, a cui pone varie domande. Per quale motivo l’uomo e la donna erano raffigurati mentre erano a banchetto? Defunti, erano stati sepolti insieme? Che fine hanno fatto gli Etruschi? Torna a parlarne con la nuora, Andreina, professoressa universitaria, alla quale confida che l’uomo e la donna raffigurati sul coperchio del sarcofago: «Erano così vivi!». E, ancora, con Ortensia, una signora che incontra casualmente a Milano e con la quale nascerà prima un’intesa profonda e poi un amore.

Lo scrittore fornisce una descrizione del Sarcofago degli Sposi, proprio in apertura del romanzo: «La donna, appoggiata sul gomito sinistro, i capelli raccolti in due trecce che le ricadono sul petto, curva la mano destra in un gesto squisito, accostandola alle labbra carnose. Alle sue spalle l’uomo, anch’egli adagiato su un fianco».

Noi, come il custode del Museo di Villa Giulia, dobbiamo domandarci ciò che Salvatore ha visto e riconosciuto in quell’opera. Vi legge la testimonianza di una cultura diversa da quella romana, non interessata alle conquiste territoriali, non portata strutturalmente, verrebbe da scrivere, all’espansionismo commerciale e rispettosa delle altre culture. Si può essere ancora più espliciti: gli Etruschi interpretati come un’alternativa chiara alla visione del mondo e ai valori di Roma. Gli archeologi e gli storici del mondo antico sanno che non è stato così, ma uno scrittore può permettersi di forzare i dati. Inoltre, il Sarcofago degli Sposi suggerisce a Salvatore il rispetto per il mondo femminile: «non di fronte alla donna, come lui si è sempre posto, ma al suo fianco».

Infine, per il contadino calabrese, uscito dalla penna di Sampedro, gli Etruschi riuscivano ad affrontare la vita con distacco e sapevano sorridere. Al figlio, mentre sono in macchina, in viaggio verso Milano, dice: «Ridevano, te lo dico io. Se la godevano perfino sopra la loro tomba, non te ne sei accorto? … Che gente!».

Altri articoli dell'autore

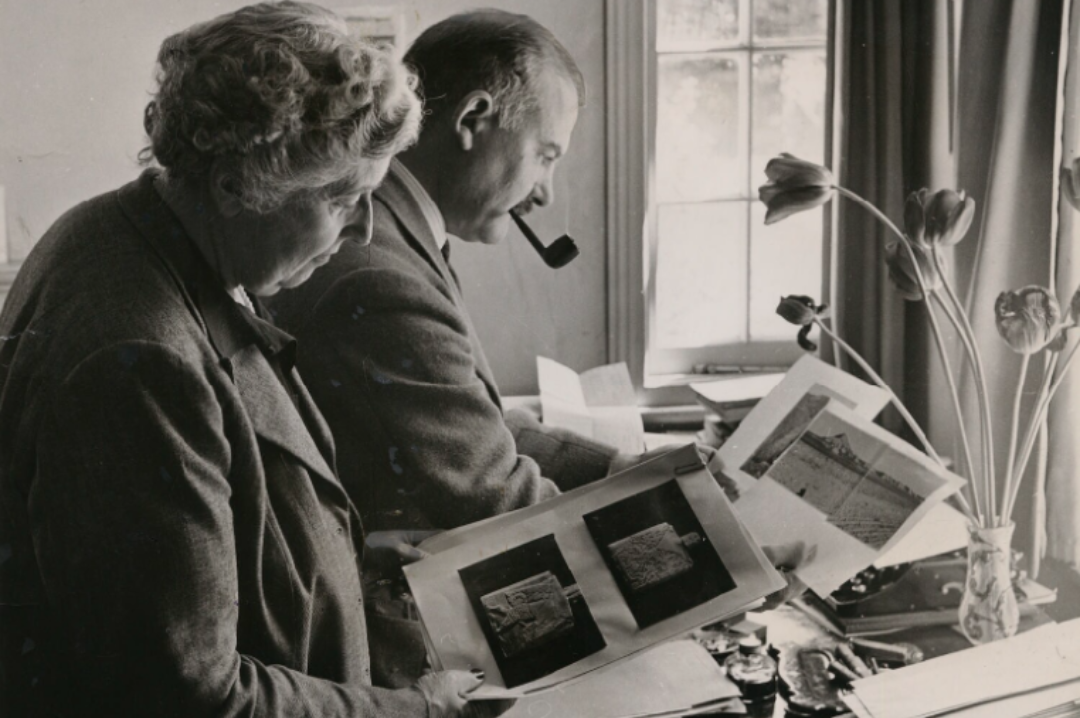

Dopo la separazione tempestosa dal primo marito, la creatrice di Poirot nel 1930 si unì a Max Mallowan, specialista di archeologia del Vicino e Medio Oriente. Da allora, la materia entrò nella sua produzione letteraria

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)