Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

Leggi i suoi articoliCome si legge nel portale online della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, «La Val d’Orcia sito culturale del Patrimonio Mondiale si trova nell’entroterra agricolo di Siena, e comprende i centri storici e gran parte del territorio dei Comuni di Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia. L’iscrizione comprende un paesaggio agricolo e pastorale che riflette sistemi di gestione del territorio innovativi, ma anche città, villaggi, e case coloniche, la romana Via Francigena e le strutture ad essa collegate (abbazie, locande, santuari, ponti)».

Tra i tratti distintivi che accomunano il patrimonio culturale di questi luoghi, Unesco Heritage dal 2004 e antichissime sedi di devozione e pellegrinaggio lungo il fondamentale asse della Via Francigena, appare di grande importanza la diffusione della scultura lignea di soggetto religioso, tema portante di piccoli straordinari musei come quello Civico e Diocesano nel Complesso di Sant’Agostino a Montalcino e quello Diocesano di Palazzo Borgia a Pienza.

«Il Museo Civico e Diocesano di Montalcino è una delle raccolte museali forse più ricche del senese, in quanto Montalcino è sede dell’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino e sede vescovile dal 1462, per volontà di Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini», afferma la storica dell’arte Maddalena Sanfilippo. All’interno del centro urbano ci sono circa trenta chiese, così come il territorio è costellato di pievi e abbazie. Un contesto all’origine di un notevole patrimonio artistico, che comprende sia dipinti a fondo oro eseguiti prevalentemente tra 1200 e 1400 sia statue lignee, che costituiscono in particolare il fil rouge delle nostre collezioni museali. L’attuale allestimento del Museo Civico e Diocesano, realizzato nel 1997 su progetto degli architetti Nepi e Terrosi e tuttora molto efficace, mette in rilievo le opere lignee anche attraverso l’illuminazione e in particolare le ombre, che sembrano moltiplicare le statue sui muri. La scultura lignea è tipica dell’arte senese tra Medioevo e Rinascimento e manifesta anche nell’uso del materiale una chiara influenza del Gotico d’Oltralpe, conosciuto grazie agli intensi scambi commerciali e artistici permessi dalla Via Francigena. Si tratta del materiale più duttile, in cui si può maggiormente indugiare sul dettaglio, sul movimento delle pieghe delle vesti e sulla fisionomia, l’espressività dei volti. Come noto la scultura lignea presuppone due artisti, quello che esegue la scultura e quello che la dipinge, e infatti quando siamo molto fortunati troviamo le firme di entrambi.

A Montalcino conserviamo tra le opere più significative capolavori di Francesco di Valdambrino come il “Crocifisso” proveniente dalla Chiesa di Sant’Egidio, reputato degli anni ’20 del 1400 e considerato il capolavoro di questo artista, che è insieme a Jacopo della Quercia uno dei nomi di maggiore spicco del panorama senese a cavallo tra tardo Gotico e Rinascimento. Dello stesso artista il museo ospita anche un “San Pietro in cattedra” proveniente dalla Chiesa di San Pietro. Tra le sculture più antiche conservate nel museo, si ricorda l’“Annunciazione” lignea che era collocata sui lati dell’omonimo Altare nella Chiesa di San Francesco, appartenente a uno dei due conventi della città, dove ora si trova l’ospedale. L’altare è stato ricostruito nel museo ponendo al centro un polittico firmato da Bartolo di Fredi e datato 1388 e a lato la “Madonna Annunciata” attribuita a Domenico di Agostino, dai tratti che ricordano Simone Martini, e il più abbozzato e sintetico “Angelo Annunciante” riferito però a un artista locale, Angelo di Nalduccio, che secondo la letteratura è l’unico fino ad oggi noto ad avere eseguito sia la pittura sia l’intaglio su legno. A questo artista viene anche attribuita una “Madonna in trono” che sembra sorridere, proveniente da una piccola chiesa sulle pendici di Montalcino, dedicata alla Madonna delle Grazie e prossima alle mura urbane, che ha ospitato la statua fino al 1942».

L’altro principale convento della città era quello di Sant’Agostino, che ora ospita l’hub turistico culturale «L’Oro di Montalcino» cui il Museo Civico e Diocesano appartiene. Decorati nello stesso periodo, i Conventi di San Francesco e Sant’Agostino raggiunsero il loro apice nella seconda metà del Trecento, in una Montalcino che, ormai inserita nella repubblica senese, viveva il suo momento di massimo splendore economico, sociale e artistico, grazie alla presenza di numerosi artigiani e di una industriosa borghesia che spesso si poneva peraltro come tramite tra artisti senesi e committenza locale, allo scopo di abbellire le chiese montalcinesi. «Conserviamo anche un’altra bellissima “Annunciazione” della seconda metà del Trecento, continua Sanfilippo, riferita al Maestro del Crocifisso dei Disciplinati, cui dobbiamo appunto una Croce dipinta per la Compagnia dei Disciplinati che aveva sede presso l’Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena».

Il tema dell’Annunciazione è il più diffuso nel Museo di Arte Sacra di Montalcino, anche per una data, il 25 marzo, che segnava anticamente il Capodanno sia senese sia fiorentino. «Queste due sculture in particolare, conclude Sanfilippo, presentano una marcata volumetria, anche se le pieghe delle vesti denotano ancora una evidente tradizione gotica, e sicuramente dovevano essere collocate in alto, vista la posizione delle braccia e delle teste. Da Castiglion d’Orcia proviene anche un’altra Annunciazione dei primi del ’400 in cui spiccano i colori delle vesti, soprattutto il rosso traslucido che è tipico del manto della Madonna nella pittura senese tra Gotico e Rinascimento. Probabilmente la Madonna teneva in mano un libro, mentre l’abito dell’Angelo annunciante è di un bellissimo tessuto decorato con elementi naturali tra rosso bordeaux e rosa antico, arricchito da una fascia verde salvia e da una cintura azzurro polvere, che testimoniano la grande raffinatezza dell’arte senese. Le due statue presentano il tipico “hanchement” del Gotico francese, e probabilmente l’Angelo teneva in mano un giglio andato perduto. Le statue lignee erano infatti spesso vere e proprie “macchine sacre”, che durante le processioni venivano cambiate di posizione e possedevano membra e accessori, ma anche attributi, mobili e removibili, come ad esempio braccia e ali».

Leggi anche:

Siti Unesco della Toscana | Siena ebraica nel centro storico

Siti Unesco della Toscana | Il centro storico di Firenze

Siti Unesco della Toscana | Il centro storico di San Gimignano

Siti Unesco della Toscana | Il centro storico di Pisa

Siti Unesco della Toscana | Il centro storico di Pienza

Siti Unesco della Toscana | Le ville medicee

Altri articoli dell'autore

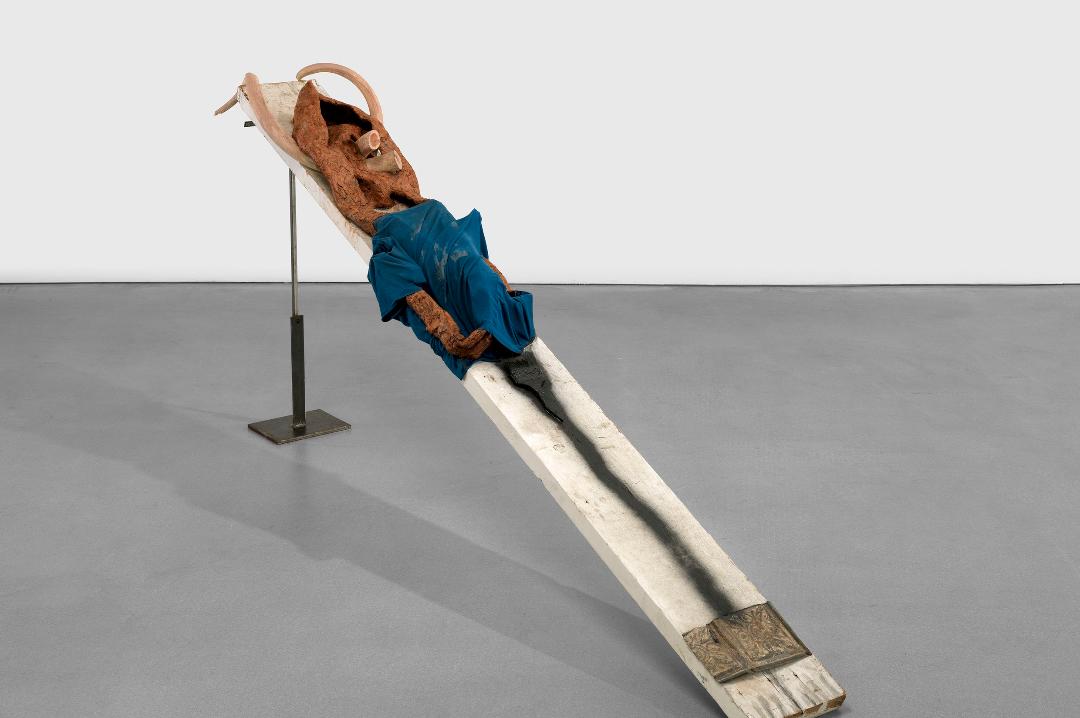

L’istituzione londinese rende omaggio allo scultore svizzero attraverso tre mostre che lo mettono in dialogo con le artiste Huma Bhabha, Mona Hatoum e Lynda Benglis

Una mostra illustra il difficile recupero della «Traversata del Mar Rosso» che nel 1914 venne acquisita dalla National Gallery of Ireland a un prezzo ben inferiore al valore proprio per lo stato di conservazione

In mostra al Kmska la monumentale pala della Chiesa degli Agostiniani restaurata nell’ambito del programma di conservazione, avviato nel 2012, del corposo nucleo di opere del maestro fiammingo del museo

Per i cent’anni dalla morte, il Metropolitan di New York analizza il primo periodo della carriera del pittore americano, dal suo debutto al Salon del 1874 con «Madame X» al 1884