Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Pan, come Parco Amphitheatrum Naturae, ma anche Pan come la divinità delle selve, perché il progetto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, diretta da Antonella Ranaldi, ha ideato con l’architetto Attilio Stocchi prevede di fondere archeologia e natura, «evocando» con nuove piantumazioni (105 alberi e 1.700 metri quadrati di siepi di bosso, mirto e ligustro) le parti perdute dell’architettura.

Perdute non per il passare dei secoli ma per un’opera sistematica di spoliazione che, dalla fine del IV secolo, trasformò l’anfiteatro in una «cava» di materiali lapidei per la costruzione della vicina basilica imperiale di San Lorenzo e (lo si è scoperto con i recenti scavi per la linea 4 della metropolitana) per gli argini del contiguo canale della Vetra, o Vepra. I lavori, iniziati nel dicembre 2018 e supportati, oltre che dal MiC, da Tmc Pubblicità, Prelios, Italia Nostra e Unipol, hanno permesso di raddoppiare la superficie del parco, da 12.500 a 22.300 metri quadrati, inglobando due vaste aree non costruite, e recuperando così l’intero sedime dell’anfiteatro antico, che risulta ora misurare 150x120 metri: minore, dunque, di cinque metri rispetto alle stime precedenti.

Alto circa 30 metri, l’anfiteatro di Milano doveva essere molto simile al Colosseo (seppure inferiore a esso di 38 metri nell’asse maggiore), di cui era contemporaneo: come quello, infatti, era stato eretto sotto la dinastia del Flavi (in questo caso, forse da Domiziano) nel I secolo d.C. Gli scavi recenti hanno permesso di portare alla luce 14 nuovi setti radiali di sostegno alle gradinate e, sotto all’arena, due gallerie ipogee di circa 3,6 metri: spazi di servizio, questi, di cui si leggono i percorsi perpendicolari, dai quali uscivano le belve, che nel tempo sostituirono i gladiatori.

È stato poi ritrovato anche un corredo votivo celtico (IV-III secolo a.C.), con frammenti ceramici appartenenti a oltre cento vasi e bicchieri, che suggerisce l’ipotesi della presenza, qui, di un tempio preromano. Va dunque prendendo forma un parco archeologico dell’estensione complessiva di 10 ettari, che ingloberà la Basilica di San Lorenzo Maggiore, il Parco delle Basiliche (l’area verde intorno a San Lorenzo e a Sant’Eustorgio) e, non lontano, la Chiesa di San Sepolcro, nella cui cripta, da poco restaurata dalla Soprintendenza, si trova la pavimentazione del Foro di Mediolanum.

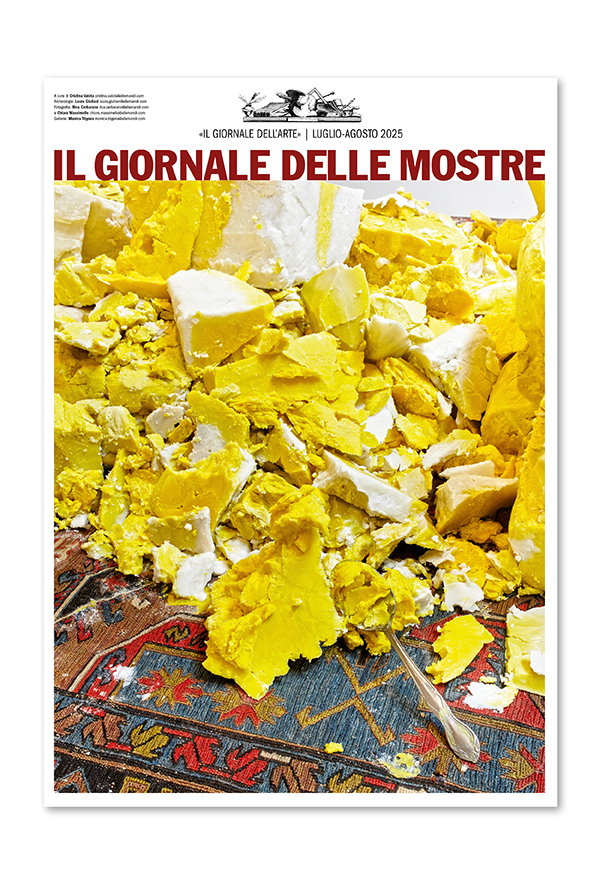

Le due gallerie ipogee di circa 3,6 metri scoperte sotto l’arena

Veduta dall’alto degli scavi, con i setti radiali di sostegno alle gradinate

Altri articoli dell'autore

Il progetto firmato da Maria Alessandra Segantini mira a favorire la coesione sociale e ad attrarre gruppi sociali diversi nella nuova sede della Galleria, che inaugurerà nel 2026 nell’ex Palasport

Le curatrici Elena Tettamanti e Antonella Soldaini illustrano com’è nata la «mostra diffusa» in tre luoghi simbolici di Milano: Palazzo Reale, il Museo del Novecento e la Chiesa di San Gottardo in Corte

«Il mio progetto non è per un museo dedicato a Burri ma alle trasformazioni nella Valle del Belice»

Il presidente della Fondazione Burri dichiara che l’istituzione erede del maestro non è mai stata interpellata e che in tre anni le sue lettere non hanno ricevuto risposta. Non solo: smentisce che il soprintendente gli abbia dato appuntamento per settembre