Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliNel novembre scorso alcuni organi di informazione hanno riportato la notizia dell’arresto in Germania e della sua estradizione in Francia del commerciante d’arte Serop Simonian e di altre persone a lui associate, tra le quali il direttore della sua galleria, il libanese Roben Dib, coinvolte nella vendita di alcune antichità egizie al Louvre Abu Dhabi. I presunti traffici avrebbero coinvolto in passato anche altri musei come il Roemer- und Pelizaeus-Museum di Hildesheim in Germania, che tra il 2000 e il 2005 era sotto la direzione dell’archeologa Eleni Vassilika.

Dottoressa Vassilika, per ben due volte nel suo cammino professionale si è scontrata con Simonian.

Sì. Una prima volta quando ero direttrice del Roemer- und Pelizaeus-Museum di Hildesheim in Germania e una seconda quando ero direttrice del Museo Egizio di Torino. Ci tengo a precisare che in entrambi i casi si è trattato di coincidenze fortuite e che non avevo mai cercato contatti con Simonian.

Perché Hildesheim?

Era il 2000 ed ero stata da poco nominata direttrice della raccolta egizia del Roemer- und Pelizaeus-Museum di Hildesheim, quando mi fu chiesto di firmare un assegno di oltre 500mila marchi tedeschi (750mila euro attuali, Ndr). Chiesi spiegazione e mi fu detto che erano destinati all’acquisto di alcune antichità dell’antiquario Serop Simonian. Domandai di prenderne visione e rimasi abbastanza sconcertata. Si trattava infatti di tre opere che mostravano pesanti restauri e non avevano neanche una provenienza nota. Erano antichità che potevano andare bene forse per un privato, ma non per un museo che è tenuto a rispettare determinati standard di controllo sugli acquisti.

Di quali oggetti si trattava? Quali problemi aveva rilevato?

Uno era un diadema in argento con rosette in argento. Rosette di quel tipo sono facilmente reperibili sul mercato dell’antiquariato, di varie culture e varie epoche, e sono anche facilmente riproducibili. Invece di essere inserite nella fascia che le teneva, erano saldate con il piombo: una tecnica sconosciuta all’epoca. La fascia, poi, era una striscia di argento 925 anch’esso in completo anacronismo con il periodo di produzione dichiarato per l’oggetto (II millennio a.C.). C’era poi un modello di barca in legno, con figurine di diverse dimensioni, del quale non esiste alcun parallelo nell’antico Egitto. Il terzo reperto era invece un oggetto in alabastro a forma di anatra che veniva interpretato come un grande cucchiaio per belletto. In questo caso i problemi erano dati dalla grandezza e dalla rozzezza della lavorazione del collo e della testa, sproporzionati rispetto al corpo, che causava un’evidente instabilità. Inoltre in qualunque modo si tentasse di rimontare l’oggetto, non vi era spazio per inserire un coperchio, elemento invece fondamentale per un contenitore destinato a racchiudere polvere per il belletto.

E allora che cosa successe?

Riportai queste mie osservazioni in una riunione del Consiglio di amministrazione, un incontro confidenziale e secretato secondo la legge tedesca. Ma Serop Simonian e Arne Eggebrecht, il mio predecessore che aveva approvato l’acquisto delle antichità, lo vennero a sapere e mi denunciarono per aver affermato che si trattava di falsi, quando invece avevo soltanto obiettato sulla liceità dei restauri. La vicenda diede il via a un’inchiesta che portò alla luce altri illeciti. Si scoprì così che Eggebrecht aveva concesso a Simonian di utilizzare spazi in un magazzino del museo fuori città per conservare le antichità di sua proprietà. Alcune di queste erano state anche inserite nelle mostre che il Roemer- und Pelizaeus-Museum organizzava in giro per il mondo. Un esempio concreto è rappresentato da una statuina in faïence di ippopotamo che, dopo essere stata esposta in cinque città statunitensi tra il febbraio del 1996 e l’aprile del 1999 nella mostra «Splendor of Ancient Egypt», venne acquistata dal Louvre Abu Dhabi nel 2015 per un prezzo di poco inferiore al milione di euro.

Che esito ebbe la causa intentata da Eggebrecht e Simonian contro di lei?

Si trasformò in un’inchiesta giudiziaria nei confronti soprattutto di Eggebrecht. Il procuratore riuscì a raccogliere numerose prove contro di lui, ma poiché si era nel frattempo ammalato di cancro, decise di non procedere oltre. Eggebrecht si sentì allora legittimato a intentare una nuova causa contro di me e contro la città di Hildesheim per danni alla sua reputazione. I giudici sentenziarono però che non vi erano basi per procedere oltre. Il quotidiano «Hildesheimer Allgemeine Zeitung» contestò però il verdetto e scrisse che avevo porto le mie scuse a Eggebrecht. Una serie di articoli diede poi il via a una vera campagna diffamatoria nei miei confronti alla quale fu chiesto di porre fine da una lettera firmata da più di 250 persone. Malgrado ciò il quotidiano continuò a pubblicare lettere al direttore contro di me, scartando invece la maggior parte di quelle in mio favore. Anche mio marito, che mi aveva seguito a Hildesheim e insegnava nella Facoltà di Scienze applicate, fu oggetto di numerosi episodi di ostruzionismo e tutta la vicenda creò notevoli problemi a me e ai miei familiari.

I suoi colleghi come reagirono?

Prima che io mi recassi a Hildesheim per il colloquio per l’incarico di direttore, l’11 febbraio 2000, ricevetti un fax scritto da Gabriele Pieke e firmato da Regine Schultz e Matthias Seidel, tre colleghi che orbitavano nell’ambiente del museo. Altre personalità del mondo egittologico tedesco che afferivano a Hildesheim con vari progetti avevano apposto il loro nome. Nel fax Pieke sottolineava quanto fosse delicata la situazione al Roemer- und Pelizaeus-Museum e come il buon andamento dell’istituzione e dei progetti a essa legati dipendesse da conoscenze che soltanto un tedesco poteva possedere e, soprattutto, dai legami con Arne Eggebrecht e Regine Schultz, designata in pectore a succedergli. Non era difficile leggere il testo come un avvertimento di quanto avrebbe potuto essere difficile per chiunque prendere il posto di direttore del museo. Prima di me la posizione era stata offerta a Peter Der Manuelian, oggi professore di Egittologia ad Harvard che dopo pochissimo tempo aveva però rinunciato perché non si sentiva a proprio agio a Hildesheim.

Lei si trovò così a vivere e lavorare in una città che la detestava.

Arne Eggebrecht era considerato una specie di eroe a Hildesheim. Nel 1987 era riuscito a organizzare una mostra con il Museo di Berlino Est e alla metà degli anni ’90 aveva stipulato un accordo con l’International Museum di St. Petersburg (Florida) che aveva contribuito finanziariamente alla ristrutturazione dell’edificio del Roemer- und Pelizaeus-Museum in cambio del prestito di 175 opere. Di queste, una dozzina, tra le quali figurava anche l’ippopotamo ora al Louvre Abu Dhabi, appartenevano a Simonian. A causa di un certo numero di mostre dispendiose ma fallimentari e alla caduta della «Cortina di ferro» che aveva consentito ai tedeschi di muoversi con maggiore facilità, la fortuna di Eggebrecht era declinata e la città di Hildesheim aveva perciò deciso di privatizzare il museo indicendo il concorso internazionale per l’incarico di direttore che avevo vinto. In città la reputazione di Eggebrecht era comunque rimasta intatta e questo spiega l’avversione nei miei confronti. Il direttore generale della città di Hildesheim impose allora a Eggebrecht, da poco in pensione, di scrivere una lettera a Pieke nella quale la rimproverava di avere espresso «commenti personali dannosi per il museo e l’amministrazione» e le intimava di rimuovere gli effetti personali dal museo.

A Hildesheim lei non è rimasta molto e dopo cinque anni ha vinto l’incarico di direttore dell’Egizio di Torino.

Quando, 16 mesi prima della scadenza del mio mandato, annunciai che non avevo intenzione di rimanere oltre quel termine, un giornalista mi disse che avrei fatto meglio ad andarmene subito. Questa era la situazione. Insostenibile. Ora che questa cosa di Simonian è venuta di recente fuori, l’«Hildesheimer Allgemeine Zeitung» mi ha dedicato un’intervista come tardivo risarcimento del trattamento ricevuto. La cosa più toccante è stata una lettera in cui un anonimo lettore ringraziava il direttore per l’articolo. Ci sono però voluti 23 anni per ottenere questo riconoscimento. Quando mi si presentò l’opportunità di Torino, fui ben lieta di lasciare Hildesheim.

Dove la sua strada tornò a incrociarsi con quella di Simonian...

Fu il segretario generale Dario Disegni a informarmi che alla Fondazione per l’Arte che lo aveva appena acquistato avevano dichiarato che il Papiro di Artemidoro era uscito dall’Egitto negli anni Settanta del secolo scorso con una famiglia armena. Può immaginare il mio stupore e il mio sconcerto quando, dopo avergli chiesto se per caso stesse parlando di Serop Simonian, mi rispose di sì.

Fu per questo che lei rifiutò di accettarlo nelle collezioni del Museo Egizio?

Non sono stata io a rifiutarmi. Dal Cairo mi arrivò un fax a firma di Zahi Hawass nel quale mi diceva che, secondo le sue informazioni, il papiro era stato contrabbandato illegalmente di recente e che, qualora lo avessi accettato, il Consiglio Superiore delle Antichità avrebbe sospeso ogni collaborazione con l’istituzione che dirigevo. Questo confermava molte delle mie perplessità a proposito del reperto. Un museo deve considerare come prioritarie le informazioni relative all’autenticità e la provenienza di un oggetto. Nel caso del Papiro di Artemidoro, nel giro di pochi mesi mi erano state date quattro versioni diverse. Oltre alla famiglia armena e ai contrabbandieri, c’era anche un collezionista illuminato che da un conglomerato di papiri, forse utilizzato per realizzare una maschera funeraria esportata lecitamente nel secondo dopoguerra, aveva ricavato frammenti di almeno 25 documenti. Questa era la tesi sostenuta da chi autorevolmente aveva caldeggiato l’acquisto del papiro insieme a Carlo Callieri, consigliere della Fondazione per l’Arte, cioè Claudio Gallazzi dell’Università Statale di Milano e Salvatore Settis della Normale di Pisa. Nella discussione sulla provenienza del papiro era intervenuto a gamba tesa Luciano Canfora dell’Università di Bari con la sua tesi sull’assoluta falsità del documento. Dal canto mio, in questa confusione, sono stata ben contenta di mettere in chiaro le cose con Hawass e di avere avuto una scusa per non includere il Papiro di Artemidoro nelle raccolte dell’Egizio. Mi aveva anche fatto gioco il fatto che l’Egizio fosse in ristrutturazione e che non vi fossero né le condizioni né lo spazio per sistemare un reperto di due metri e mezzo di lunghezza.

Ma lei che opinione si è fatta del Papiro di Artemidoro?

Non sono un’esperta, ma andava fatta maggiore attenzione prima di acquistare per una somma elevata un documento di tale dubbia provenienza. C’era anche da considerare che, indipendentemente dal testo greco, l’inchiostro utilizzato nei disegni e i disegni stessi non sono affatto convincenti (di parere contrario vi sono vari esperti che ne affermano l’autenticità. Sull’accertamento dell’autografia si consulti l’inchiesta internazionale di Anna Somers Cocks in «Il Giornale dell’Arte», Ndr). Comunque la parola fine alla vicenda l’ha messa il procuratore Armando Spataro chiedendo l’archiviazione del reato commesso da Simonian. Per arrivare all’attuale conclusione ci sono voluti vent’anni.

Oggi qual è il suo pensiero riguardo tutta la vicenda? È soddisfatta dell’arresto di Simonian?

Non è una questione di soddisfazione personale. L’importante è che la giustizia sta seguendo il suo corso. Ma perché ci sono voluti tutti questi anni? Avevo messo in luce alcune anomalie negli oggetti che Simonian aveva intenzione di vendere a Hildesheim. In quel caso si trattava di circa 750mila euro. Poi c’è stato il Papiro di Artemidoro con i suoi 2.750.000 euro. Anche lì sono sorti gli stessi problemi. Provenienze ignote, dubbi sull’autenticità. Malgrado questo, Simonian e i suoi associati sono riusciti a vendere reperti al Metropolitan e al Louvre Abu Dhabi per un valore che supera i 50 milioni di euro, con la «Testa di regina tolemaica» (presunta «Cleopatra VII» che ha toccato 45 milioni di dollari; numero d’inventario LAD 2018.013). Com’è potuto succedere? Solo colpa di Simonian e dei suoi collaboratori? No. Tutto questo è stato reso possibile da coloro che io chiamo gli «enabler», i facilitatori. Colleghi ingenui e in buona fede oppure senza scrupoli, non sta a me giudicare quali ragioni li abbiano spinti a lasciarsi utilizzare da Simonian. Il primo che ho incontrato era stato di sicuro Arne Eggebrecht, a difesa del quale si erano schierati Gabriele Pieke, Regine Schultz e gli altri, ma anche Robert B. Bianchi con un articolo sulla rivista «Antike Welt» del 2001 dove difendeva l’autenticità dei tre oggetti (diadema, modello di barca e presunto contenitore per belletto). Tra i «facilitatori» potremmo annoverare anche Gallazzi, Settis, Bärbel Kramer e Günther Grimm che avevano caldeggiato l’acquisto del Papiro di Artemidoro e difeso l’autenticità sostenuta anche da eminenti studiosi della comunità scientifica di Oxford, pur con tutti i problemi relativi alla provenienza. Stesso discorso vale per coloro che al Met e al Louvre Abu Dhabi hanno consentito l’acquisto di reperti per milioni di dollari. Anche in questi casi, i fatti hanno dimostrato che era necessaria una maggiore cautela. Quando ero direttrice a Hildesheim altri «enabler» si trovavano all’Università di Bonn e di Treviri, istituzioni che spesso ospitavano pezzi di Simonian nelle loro collezioni. Ora giustizia verrà fatta e magari Simonian sarà condannato dalla Francia. Ma i facilitatori? Non dubito della loro buona fede ma mi sembra che a nessuno sia stato chiesto di chiarire alcunché sul proprio ruolo in questa vicenda.

Particolare del discusso Papiro di Artemidoro

Altri articoli dell'autore

A Qurnet Murrai, in Egitto, la missione archeologica diretta da Afifi Rohim ha portato alla luce una sepoltura secondaria con un’alta percentuale di mummie femminili

Un convegno a Luxor ha fatto il punto sulle ricerche condotte da archeologi egiziani e stranieri nella propaggine più orientale dell’altopiano libico sulla Riva Ovest con tanto di visita a monumenti ancora in corso di scavo

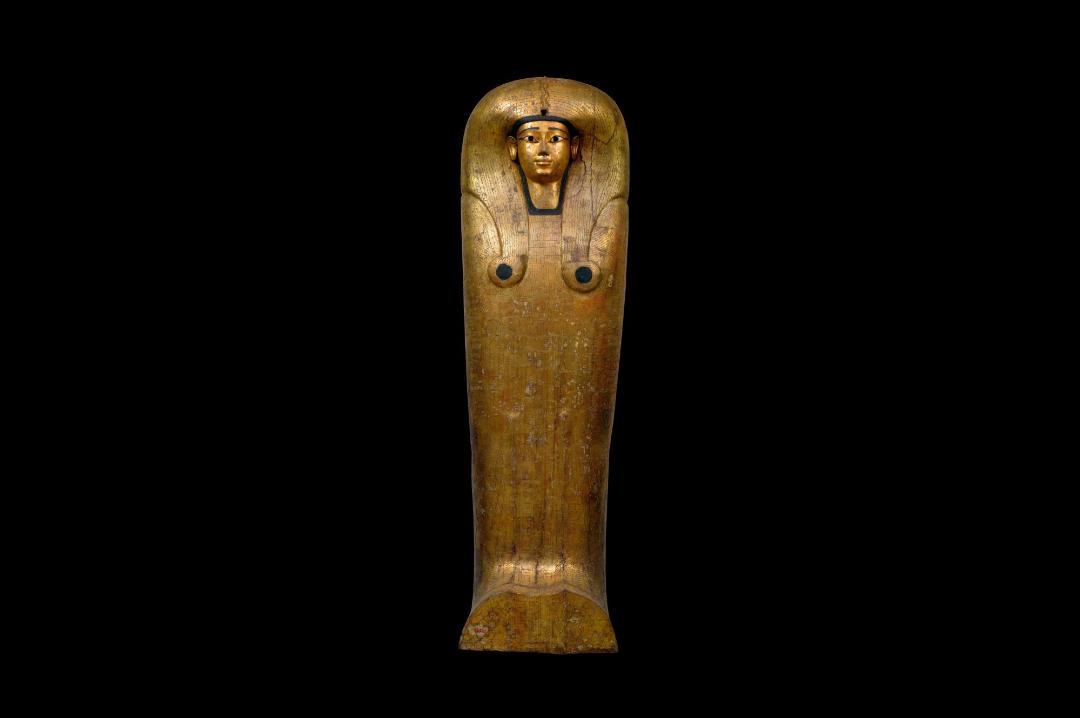

La grande mostra romana riunisce 130 oggetti: «Ho cercato di mostrare quella che per noi egittologi egiziani è l’essenza della civiltà faraonica, ovverosia la ferma fede in un’esistenza ultraterrena», racconta il curatore Tarek el-Awady

Il libro di Divina Centore rivela un aspetto misconosciuto della civiltà faraonica: là dove ora c’è il deserto vi erano fiori, piante e giardini