Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

.jpeg)

Flaminio Gualdoni

Leggi i suoi articoliEvvai con la salsa di pomodoro (non quella di Warhol, però) gettata da due attiviste del gruppo ecologista Just Stop Oil sui «Girasoli» di Van Gogh alla National Gallery di Londra. È il 14 ottobre scorso. Dieci giorni dopo, due esponenti di Letzte Generation sono passati al purè di patate, con cui hanno imbrattato il vetro di protezione di «I covoni» di Monet esposto al Museum Barberini di Potsdam. Questi ecologisti salvatori della patria hanno poi incollato le proprie mani vicino all’opera, garantendosi il diritto a video virali e citazioni per ogni dove: un gesto-segnale, che ha avuto il suo apice agli Uffizi fiorentini il 22 luglio, quando quelli di Ultima Generazione si erano incollati per le mani al vetro della «Primavera» di Botticelli, e che ora pare divenuto una nuova abitudine.

Vabbè, si sa come funzionano i social, e in generale come funzionano i media odierni. Il museo è una cornice perfetta, rappresenta ed espone un valore assoluto che consideriamo condiviso: ti prendi la scena per un minutino, simuli un gesto eclatante facendoti veicolare dall’opera celeberrima, promuovi «educatamente» le tue ragioni. In fondo, ricordava Adorno, anche «ogni opera d’arte è un delitto mercanteggiato, e cioè ridotto a proporzioni più ragionevoli», e qui si fa protesta accesa ma senza colpo ferire. Gli ecologisti di ora fanno, un po’ rozzamente, la stessa cosa, ovvero violano un luogo «sacro» ma senza far veri danni, salvo il disordine momentaneo e controllato prodotto nel museo: dove, comunque, hai a che fare con controlli allentati, mica con la polizia che mena davvero.

E pensare che è una vecchia usanza, quella di coinvolgere in molti modi l’arte in faccende che la riguardano solo di striscio. Alla «Leda» di Correggio accadde ben di peggio a inizio Settecento, cioè prima ancora dei vandalismi della Rivoluzione francese. Filippo II d’Orléans, reggente al trono di Luigi XV e allora possessore della «Leda», aveva un figlio baciapile che si chiamava Luigi e che pensò bene di devastare il volto dell’immagine a colpi di coltello per sottrarsi al turbamento erotico che il dipinto gli provocava. Dopo due secoli e rotti, le opere d’arte finiscono ancora per essere le vittime di qualche spostato: in compenso lo spostamento è diventato anche una regola dell’arte stessa, il che ha dischiuso praterie in cui hanno proliferato masse di furbi e frustrati. Ecco, per la memoria, un elenco dei vandalismi maggiori che hanno segnato la storia del fenomeno.

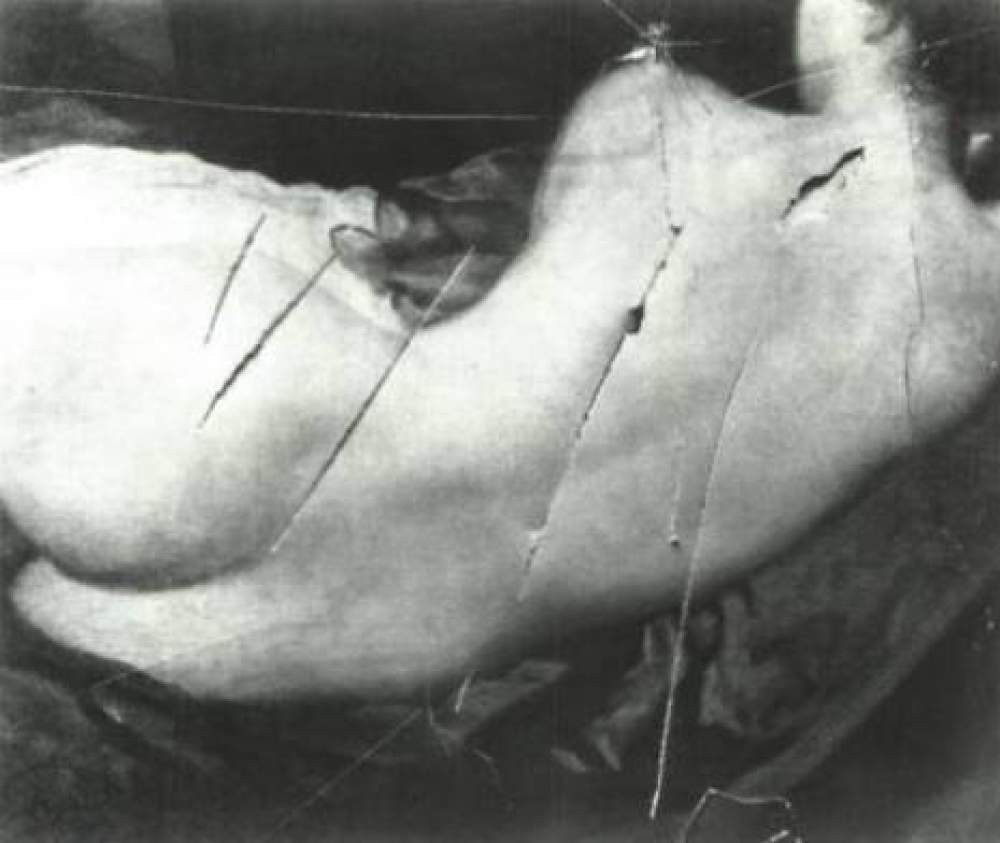

«Venere allo specchio», Velázquez, 1914

Prima della serie, la celebre «Venere Rokeby» di Velázquez della National Gallery di Londra viene sfregiata dalla femminista Mary Richardson il 10 marzo 1914 con un coltello da macellaio. Lo scopo era protestare contro l’arresto di Emmeline Pankhurst, fondatrice della Women’s Social and Political Union che rivendicava i diritti delle donne e cercava di ottenere il suffragio femminile. Un restauro magistrale di Helmut Ruhemann ce l’ha restituita.

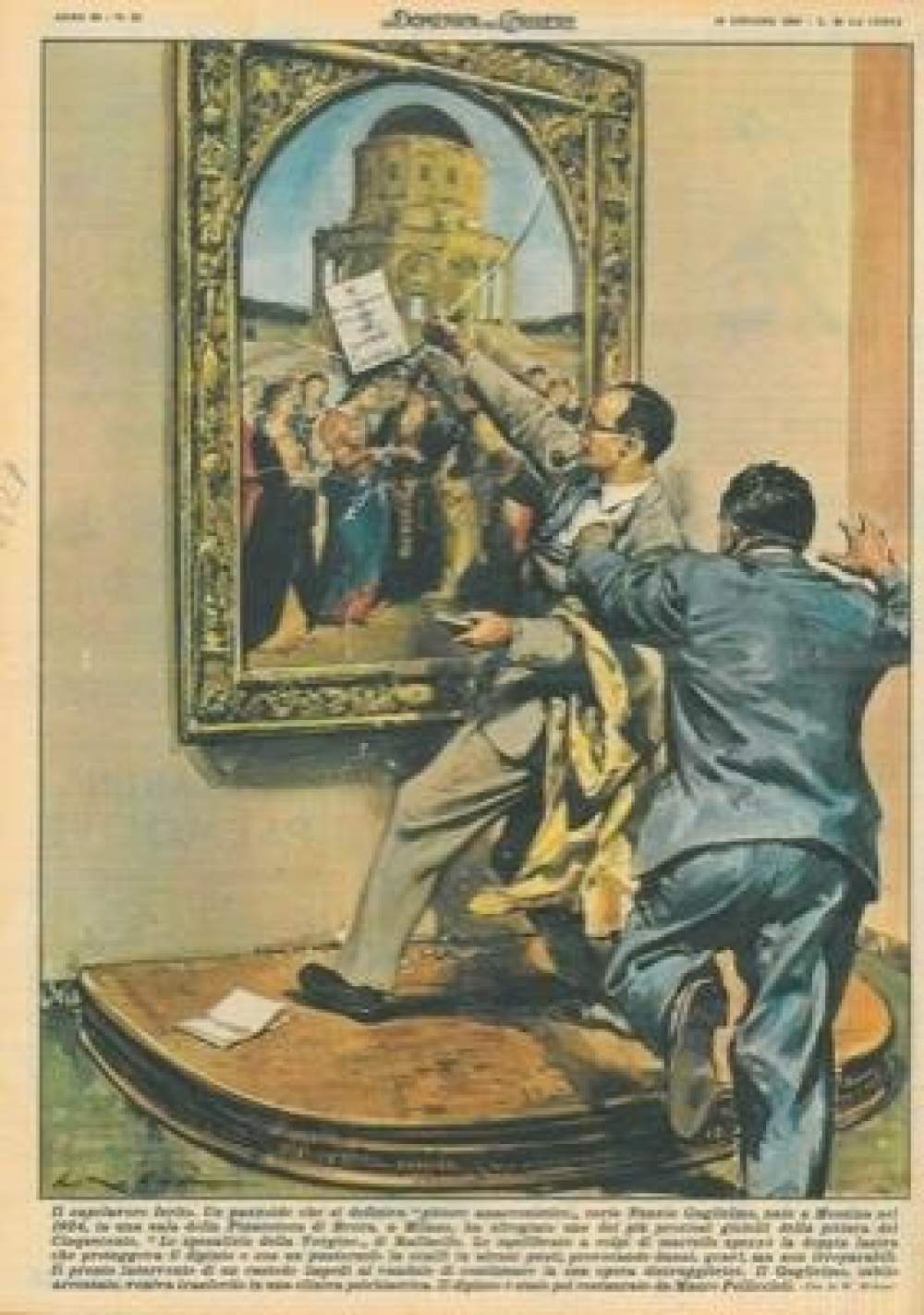

«Lo Sposalizio della Vergine» di Raffaello, Milano, 1958

Il 15 giugno 1958 il milanese autodefinitosi «pittore anacronistico» Nunzio Guglielmi aggredisce il vetro di protezione dell’opera, nella Pinacoteca di Brera, con un punteruolo e un martello, poi vi incolla un volantino con la scritta: «Viva la rivoluzione italiana, via il governo clericale!». Il caso ha una grande eco tra il pubblico, ma una perizia psichiatrica lo inquadra come semplice «caso umano».

«Pietà» di Michelangelo, Vaticano, 1972

Nella Basilica di San Pietro in Vaticano, il 21 maggio, l’australiano di origine ungherese László Tóth mette a segno un atto vandalico estremo. Già segnalato alle autorità vaticane perché rivendica pubblicamente di essere Cristo reincarnato, il giorno fatidico Tóth colpisce con quindici colpi di un martello da geologo la scultura michelangiolesca, infliggendole numerosi danni. Anche il suo destino, come quello di Guglielmi, sarà l’ospedale psichiatrico. I restauratori vaticani risarciscono quasi integralmente l’opera.

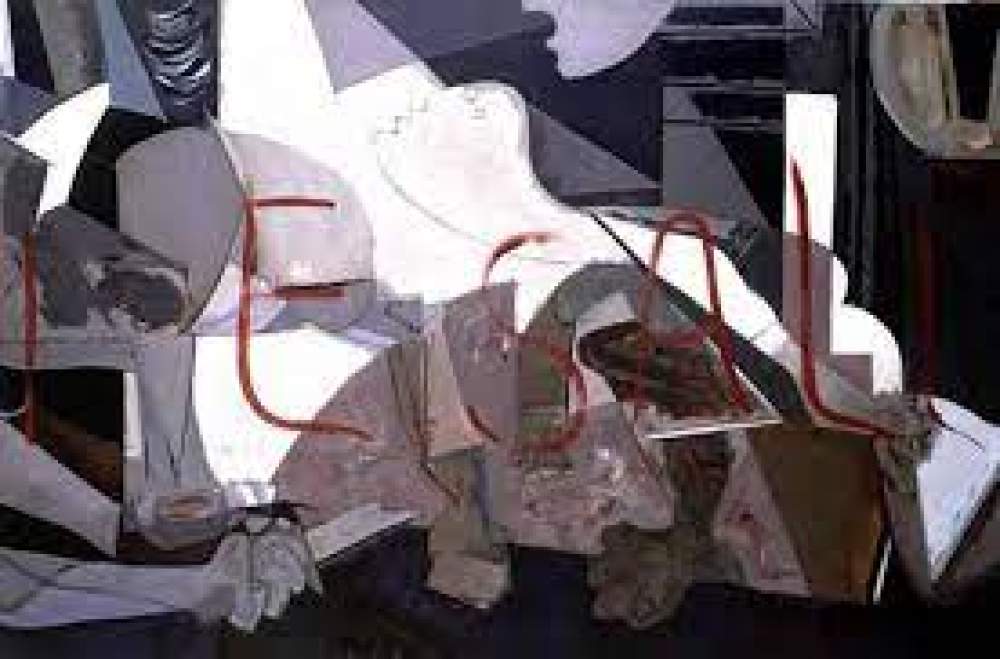

«Guernica» di Picasso, New York, 1974

Con «Guernica» cominciano a mescolarsi questioni ideologiche e questioni squisitamente artistiche. Nel 1974 l’opera al MoMA di New York, dove allora si trovava, è vittima di Tony Shafrazi, che vi scrive con lo spray la frase «Kill Lies All». L’atto, che non lascia tracce indelebili sull’opera, è rivendicato come protesta per le stragi di civili in Vietnam: ma Shafrazi appartiene al mondo professionale dell’arte (sarà uno dei maggiori galleristi nella New York degli anni Settanta) e «Guernica» è il quadro per eccellenza di Picasso, dunque è un «nemico da abbattere» per tutti coloro che propugnano una nuova arte radicale.

«Madonna di Foligno» di Raffaello, Vaticano, 1989

Il 24 gennaio 1989, ai Musei Vaticani di Roma, un uomo su una sedia a rotelle, Thomas Lange, entra nella Pinacoteca e getta del liquido infiammabile contro il dipinto, poi tenta di dargli fuoco senza successo. È evidente che la collocazione, nel cuore della Città del Vaticano, è particolarmente attraente per persone mentalmente disturbate.

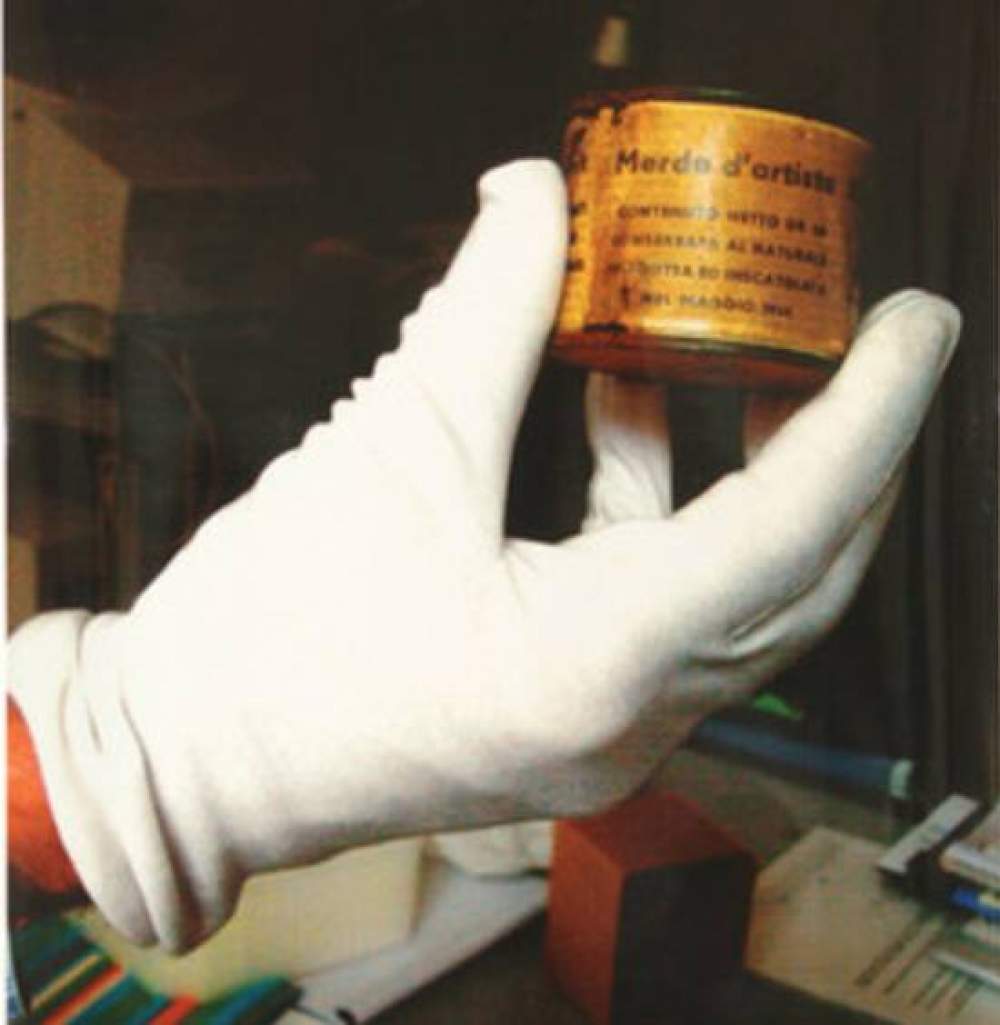

«Merda d’artista» di Manzoni, Marsiglia, 1989

Questo è il caso più lampante di vandalismo inteso come estensione arbitraria dell’operazione artistica. Nel 1989 il francese Bernard Bazile dà pubblica apertura, con un gesto a metà tra la performance e il rituale alla galleria Roger Pailhas di Marsiglia, di uno degli esemplari di «Merda d’artista», prestato dall’ignaro (e successivamente risarcito) artista Ben (Benjamin Vautier): lo scopo, afferma Bazile, è «riattivare il dialogo con lo spettatore» secondo le originarie intenzioni dell’artista.

«David» di Michelangelo, Firenze, 1991

Emulo di László Tóth, il 14 settembre 1991 Pietro Cannata, cui viene riconosciuta infine «una semi infermità mentale permanente», debutta nel vandalismo seriale prendendo a martellate all’Accademia di Firenze il capolavoro michelangiolesco e colpendo tre dita del piede. Di lì a poco, il 13 ottobre 1991, Cannata prenderà di mira anche «Le esequie di Santo Stefano» di Filippino Lippi custodito nel Duomo di Prato, e ancora nel 1999 interverrà con un pennarello su «Sentieri ondulati» di Jackson Pollock alla Galleria Nazionale di Arte moderna a Roma.

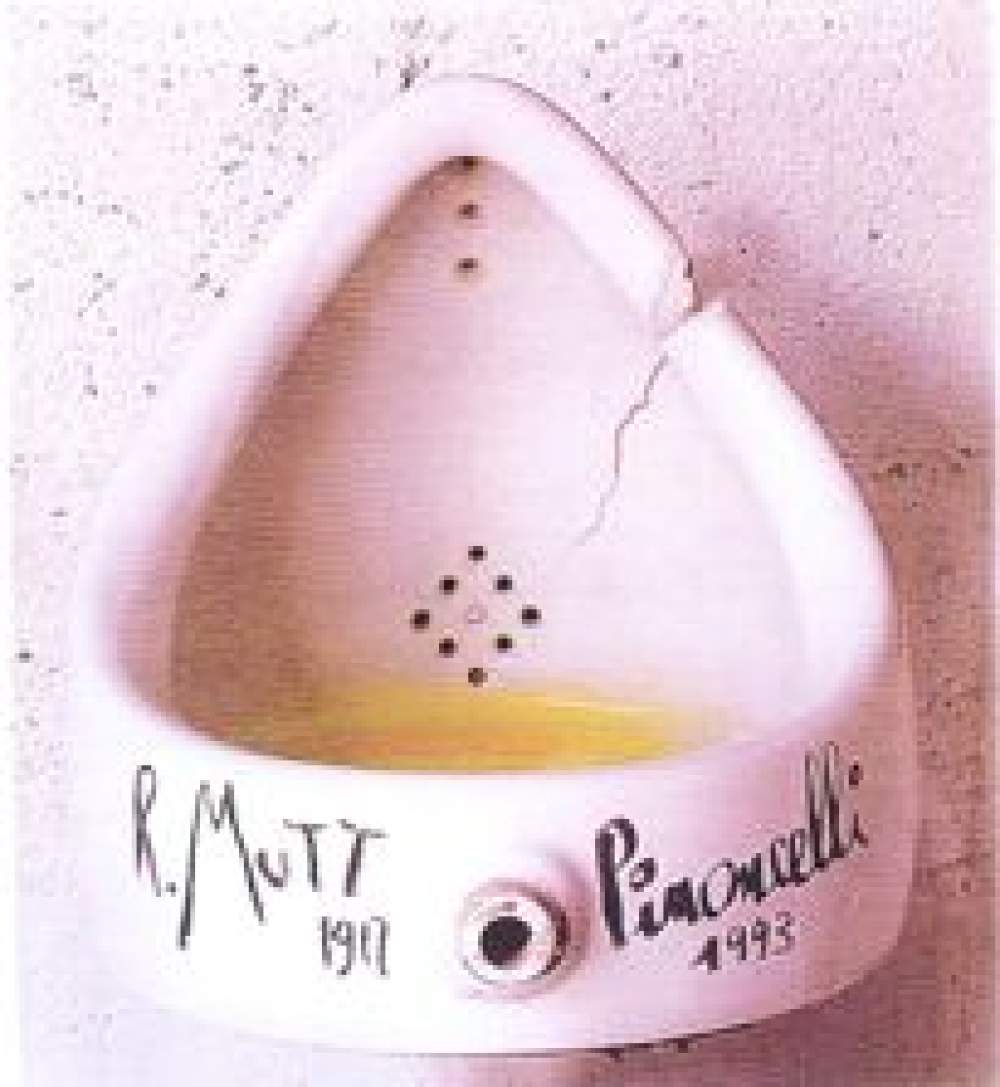

«Fontana» di Duchamp, Nimes, 1993

Il modesto pittore Pierre Pinoncelli nel 1993 assurge a notorietà perché nel Carré d’Art di Nîmes fa pipì nell’«orinatoio» di Duchamp, poi lo prende a martellate. Il confine tra l’intento dell’opera originale e questi interventi devianti è sempre più sottile, al punto che, dal Neoismo in poi, anche il vandalismo viene considerato da taluni una pratica artisticamente accettabile.

«Suprematisme» di Malevic, Amsterdam, 1997

Allo Stedelijk Museum nel gennaio 1997 si manifesta la personalità di Alexander Brener, che traccia il simbolo del dollaro con spray verde sul celebre quadro di Malevic. L’azione è rivendicata come gesto di attivismo politico e artistico: «What I did WAS NOT against the painting, I view my act as a dialogue with Malewitz». Difeso anche da alcuni intellettuali, il suo atteggiamento radicale (ma attento ai facili trucchi mediatici, come defecare davanti a un quadro di Van Gogh al Museo di Belle Arti di Mosca o praticare sesso davanti al «Monumento ad Alexandr Puškin» a Rostov) viene legittimato a sua volta come operazione artistica.

Fontana di Trevi a Roma, 2007

Ormai si giunge alle repliche «di genere» anche del radicalismo artistico. Il 19 ottobre 2007 Graziano Cecchini, autoproclamatosi erede del Futurismo, versa un secchio di colorante rosso nella Fontana di Trevi, e l’anno dopo replica inondando Piazza di Spagna con 500 mila palline colorate. Anche il vandalismo artistico è, ora, prigioniero delle photo opportunities.

Altri articoli dell'autore

Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte

Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti

A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione

La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista