Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliProfilo greco e testa incoronata d’alloro, sguardo volitivo, armatura e spada brandita a cavallo di un destriero scalpitante: del ritratto equestre di Niccolò Ludovisi, insigne capitano bolognese morto nel 1406, adesso finalmente sappiamo che non è mai andato perduto. Anzi, nonostante la dispersione della tomba di famiglia, già 150 anni fa il raffinato tondo a rilievo si trovava «al sicuro», in bella mostra proprio dove ora è stato riconosciuto, murato in quello strano castello noto come Rocchetta Mattei, senza dubbio uno dei luoghi più fiabeschi dell’Appennino bolognese.

L’edificio deve il suo nome al conte Cesare Mattei (Bologna, 1809-86), letterato e pioniere autodidatta dell’elettromeopatia, una terapia sperimentale che gli diede grande notorietà. Dopo averlo fatto edificare a partire dal 1850 sulle rovine di un’antica fortificazione matildica del XIII secolo, l’eccentrico nobiluomo vi trascorse i seguenti 25 anni vivendo davvero come un castellano (con tanto di buffone di corte), arricchendolo di opere d’arte e sottoponendolo a continue trasformazioni, fino a farne l’affascinante ibrido tra una fortezza medievale, l’Alhambra di Granada e la Mezquita di Cordoba.

L’eclettico gusto del proprietario lo spingeva a procurarsi opere di diverse epoche e così, probabilmente, venne in possesso anche del rilievo, che utilizzò come elemento ornamentale. Si svolge dunque in questo scenario inconsueto la storia dell’individuazione e della recente attribuzione a Jacopo della Quercia (Siena, 1374-1438) del «Ritratto equestre di Niccolò di Ligo Ludovisi», un tondo in pietra calcarea di 85 cm di diametro, con ogni probabilità scolpito dall’artista senese mentre operava a Bologna, alla Porta Magna di San Petronio e al Monumento funebre di Anton Galeazzo Bentivoglio, tra il terzo e il quarto decennio del XV secolo.

Al suo stile rimandano, infatti, l’espressionismo del cavallo e del cavaliere, il classicismo e la nitida modellazione della muscolatura, elementi che più tardi avrebbero incantato Michelangelo Buonarroti. Il committente dell’opera, che fungeva da coronamento per una bella tomba di famiglia, era stato il figlio di Niccolò, Giovanni, politico illustre e grande mecenate di artisti, morto nel 1444. Autore della fortuita scoperta è Paolo Cova, giovane studioso formatosi all’Università di Bologna, specialista di committenza artistica dei Templari e dei Cavalieri di Malta con un’intensa attività di ricercatore e divulgatore e, dal febbraio scorso, incaricato come referente scientifico e coordinatore delle attività didattiche della Rocchetta Mattei.

Ascoltando la sua testimonianza colpisce come anche il riconoscimento del prezioso rilievo (che essendo murato a sei metri di altezza sopra un arco «moresco» del cortile centrale non è facilmente leggibile) abbia una coloritura vagamente fiabesca. «Tutto è iniziato nella Biblioteca dell’Archiginnasio, racconta Cova, quando consultando un documento ho visto un disegno, abbozzato da un erudito del Settecento, che rappresentava la quattrocentesca Tomba di Niccolò e Giovanni Ludovisi nel Chiostro dei Morti nella Chiesa di San Domenico a Bologna, un’opera che si riteneva dispersa da quasi due secoli. All’epoca mi occupavo di altro e la cosa non ebbe seguito, ma quando, diverso tempo dopo, per caso sono andato a visitare la Rocchetta, l’ho subito riconosciuto: il cavaliere che brandiva la spada sul cavallo impennato era lui, Niccolò, ispirato alla cosiddetta immagine del Marte guerriero».

L’intuizione, rafforzata dal fatto che nella Rocchetta si trovavano anche due mensole della tomba di Giovanni da Legnano realizzate da Jacobello e Pierpaolo dalle Masegne intorno al 1383, anch’esse provenienti da San Domenico, ha poi trovato numerose conferme, sia nell’analisi tecnica e stilistica sia nel restauro, che ha evidenziato tracce di missione sottostante alla perduta doratura. Ne sono seguiti la valutazione entusiastica dei maggiori studiosi di scultura toscana del Rinascimento e la naturale soddisfazione della Fondazione Carisbo di Bologna, proprietaria della Rocchetta Mattei dal 2005, quando l’ha acquistata per restaurarla dopo una lunga decadenza.

La fondazione, che dal 2015 ne gestisce la tutela e l’apertura al pubblico in sinergia con il Comune di Grizzana-Morandi, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, la Città Metropolitana e le associazioni locali, ha ora una ragione in più per continuare l’opera di valorizzazione che già fa della Rocchetta una meta molto apprezzata.

La Rocchetta Mattei. Foto di Gabriele Zanarini

Altri articoli dell'autore

Una mostra nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna celebra un maestro della fotografia italiana attraverso una serie di scatti a colori del 1972

Mentre il museo della manifattura è in ristrutturazione, alcune opere trovano il modo di essere esposte nell’istituzione, casa della ceramica, in provincia di Ravenna

A Firenze è in corso il primo ciclo di lezioni ideato dal noto coreografo e destinato a operatori e curatori museali, per imparare ad «abitare» il museo attraverso il corpo

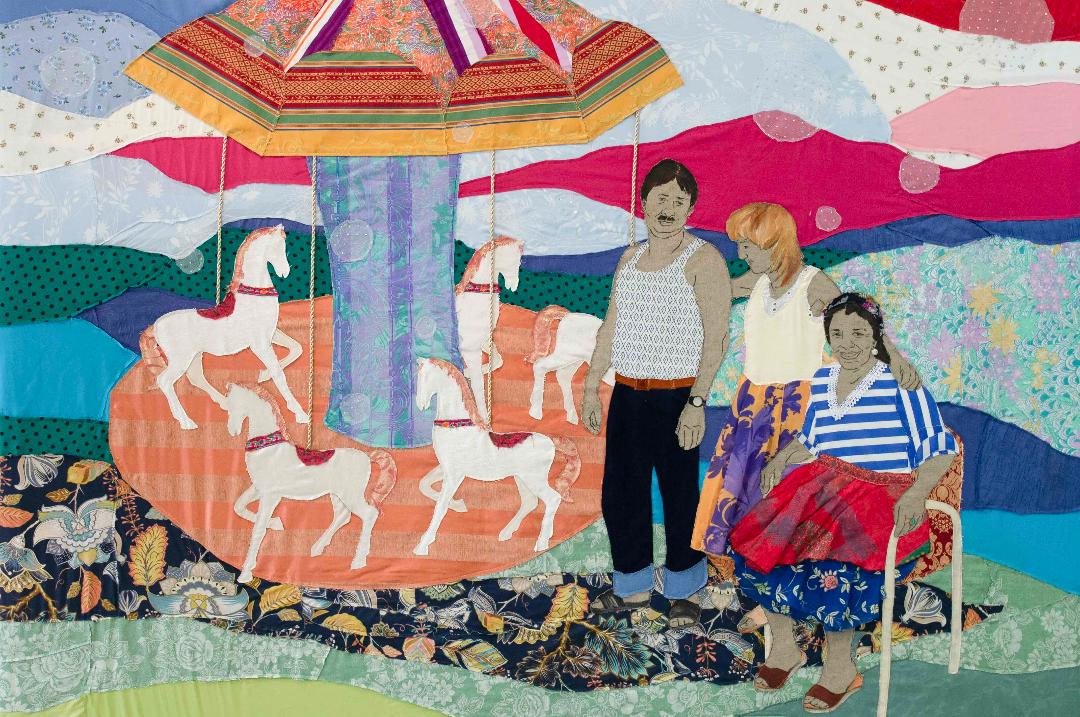

Per la Collezione Maramotti di Reggio Emilia l’artista, che ha rappresentato la Polonia alla Biennale di Venezia nel 2022, ha concepito una mostra a partire dalla raccolta di immagini, racconti e documenti relativi alla storia italiana di Rom e Sinti