Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

Leggi i suoi articoliAttraversando il centro storico di Roma, la linea metropolitana C non viaggia solo nello spazio urbano, ma nel tempo. La concordanza piena tra il consorzio di società costruttrici, il Comune e la Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha permesso un complesso piano di analisi, studio, elaborazione dati, monitoraggio e salvaguardia al fine di garantire la tutela dei millenni che sostanziano l’organismo di una città che cresce. Avviati nel 2006 i lavori per la tratta che dal quadrante est della città giungerà, a lavori compiuti, a quello nord-ovest, nel 2013 sono stati aperti i cantieri per due stazioni molto «sensibili»: Amba Aradam e Fori imperiali.

Sono quattro chilometri saturi di storia e di opere, sottoterra e sopra. Le interferenze con gli strati archeologici riguardano tuttavia principalmente la realizzazione delle stazioni e dei pozzi di aerazione, poiché le gallerie si sviluppano sempre al di sotto della quota archeologica che si attesta mediamente intorno ai 10-12 m dal piano strada.

Le indagini archeologiche preventive hanno dato vita a cantieri in 22 siti che, come già con gli Auditoria di Adriano scoperti nel 2009 a Piazza Venezia, hanno permesso il rinvenimento di numerosi reperti e l’aggiornamento delle carte archeologiche in aree non ancora indagate. La campagna degli scavi archeologici, svolta dalla periferia urbana al centro, ha permesso il reperimento, tra l’altro, di tombe e fosse rituali di una necropoli eneolitica, di antichi tracciati stradali, di canalizzazioni agricole e grandi ville suburbane, nonché tombe a colombario, segmenti di acquedotti d’età repubblicana e altri d’età imperiale, antiche fornaci, cisterne o immense piscine per il rifornimento idrico (per 4 milioni di litri d’acqua).

Negli scavi per la stazione Amba Aradam, il reperimento più stupefacente: una caserma romana risalente al II secolo d.C., di oltre trenta vani articolati lungo un corridoio, decorati con affreschi parietali e pavimenti a mosaico. Questi ultimi si dispongono in alcuni ambienti secondo sequenze di motivi geometrici di una tale raffinatezza che ha indotto il soprintendente Francesco Prosperetti ad asserire: «La Metro C si è dimostrata uno strabiliante cantiere archeologico. Si sono susseguite scoperte di grande rilievo, tra le più importanti effettuate a Roma in questi anni, che culminano con il ritrovamento di queste camere mosaicate e affrescate».

Il sito sarà musealizzato, come già avvenuto per i tanti reperti scaturiti dalla terra per la Stazione San Giovanni, e come si prevede per la progettata stazione di piazza Venezia. Non meno complessa e delicata è la messa in sicurezza di edifici e monumenti (oltre 50) con cui la linea metropolitana entra in interazione.

Questo ha comportato opere di presidio a base di puntellamento con pali di contenimento di interi settori delle Mura Aureliane, della Basilica di Massenzio e del Tempio di Venere e Roma nel Foro Romano e, sul colle Celio, delle chiese di Santo Stefano Rotondo e di Santa Maria in Domnica.

Tutto ciò preceduto però da una elaborata campagna di studio costituita da: ricostruzione storica degli edifici, dettagliata documentazione fotografica del quadro fessurativo, analisi delle proprietà meccaniche e dei legami costitutivi degli elementi strutturali e dei materiali impiegati per la fabbrica, costruzione di modelli matematici complessi, con cui, grazie a particolari software, riprodurre fedelmente il monumento, così da simulare l’effetto dello scavo della galleria sulla struttura e sulle fondamenta.

Il tutto seguito da un monitoraggio continuo degli effetti delle tensioni e delle vibrazioni sui manufatti. In sintesi, viene effettuata una radiografia dell’edificio e una mappatura dei rischi, onde determinare appropriati e specifici interventi di salvaguardia. Nasce così la quarta Roma, quella che comprende le altre tre.

I mosaici della Caserma del II secolo d.C rinvenuti durante gli scavi per la stazione Amba Aradam della metro C

Altri articoli dell'autore

L’ha spuntata su 44 candidati. Ha lavorato con il Centro Pecci di Prato, il MaXXI, La Quadriennale e la Fondazione Prada

Apre il 4 aprile una nuova mostra che illustra una Roma cosmopolita, dove convivevano l’Africa, l’America e l’Asia, che ispirarono anche Bernini, Pietro da Cortona e Poussin

In occasione della mostra «Caravaggio 25» in corso a Palazzo Barberini a Roma, sarà eccezionalmente aperto al pubblico il sabato e la domenica, dal 29 marzo al 6 luglio, previa prenotazione

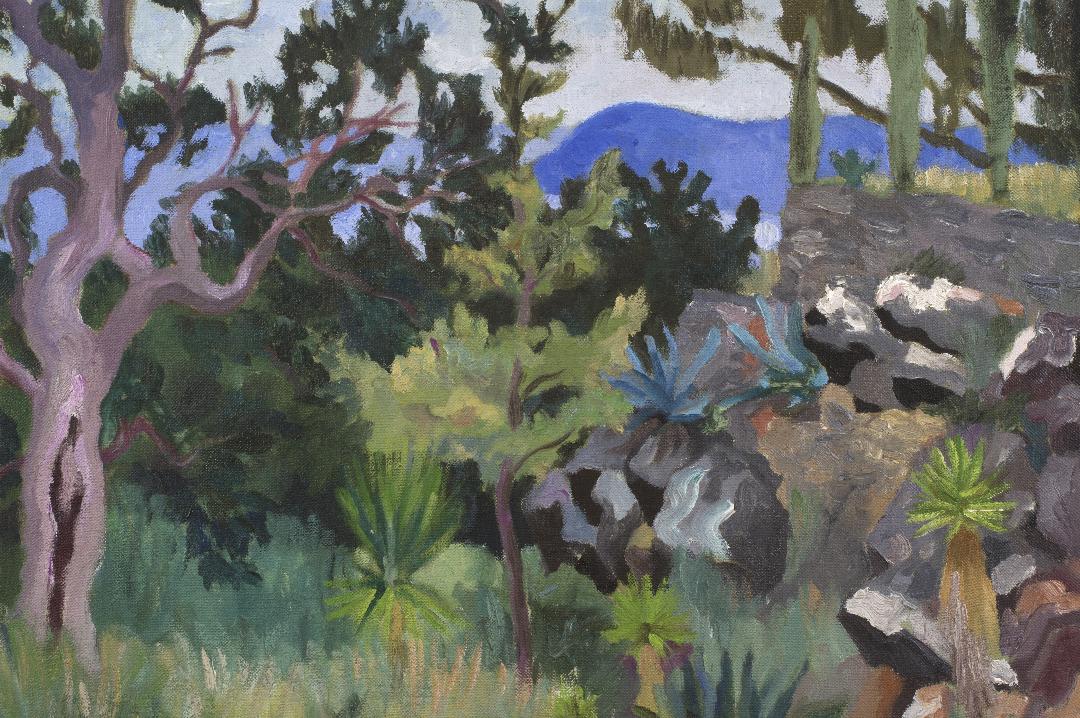

La Fondazione intitolata all’artista e scrittore presenta 14 dipinti (alcuni inediti), che spaziano dagli anni Venti ai Settanta, in cui è immortalata una natura incantata illuminata da luce tersa, dove il tempo sembra essersi fermato