Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giovanni Pellinghelli del Monticello

Leggi i suoi articoliStoccarda. Fino al 19 aprile, col titolo «Vertigo. Op art e storia dell’Illusione Ottica 1520-1970», il Kunstmuseum di Stoccarda (in collaborazione con il MuMoK-Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig di Vienna) espone 120 opere del movimento Op art degli anni 1950-70 (pannelli, rilievi, installazioni, arte cinetica e computer grafica) e loro antesignane fra XVI e XVIII secolo. Caratteristica di queste opere è consentire esperienze sensoriali non limitate alla vista ma coinvolgenti l’intera percezione umana.

L’Op(tical) art, sviluppatasi parallelamente in diversi Paesi europei dagli anni ’50 e consacrata dalla mostra del 1965 «The Responsive Eye» al MoMA di New York, ruppe i confini dell’arte tradizionale spostando il focus dai contenuti alla percezione visiva. I mezzi formali di espressione includono motivi geometrici vibranti, in particolare la spirale, effetti d’inclinazione ottica e griglie distorte o sovrapposte. Come medium espressivo e significante, la luce che si espande nello spazio è utilizzata in un’ampia varietà di forme.

Contrariamente ai precedenti movimenti artistici, l’Op art e la connessa Arte cinetica richiedono anche la partecipazione proattiva dello spettatore, un approccio già presente in Opera aperta di Umberto Eco (1962), diventato uno dei primi teorici dell’Op art: proprio lui definì il concetto di «Arte programmata» nel catalogo della mostra «Op Art» tenutasi nel 1962 nella sede milanese della Olivetti di Milano (prova dello stretto legame tra arte e tecnologia per cui gli artisti dell’epoca si battevano).

Gli artisti Op art esprimono la loro poetica come «ricerca visiva» al servizio di una nuova società industriale, usando materiali come vetro acrilico, motori per oggetti cinetici e illuminati come tubi al neon (François Morellet), luci stroboscopiche (Giovanni Anceschi) e laser (Adolf Luther). Accanto a Victor Vasarely e Bridget Riley, i principali rappresentanti dell’Op art includono anche gli italiani Grazia Varisco, Dadamaino, Marina Apollonio e Gianni Colombo (che ha raggiunto la fama internazionale con «Spazio elastico», 1967, presentato a Stoccarda nell’esatta ricostruzione della Biennale di Venezia del 1968).

Le opere di Op art non coinvolgono solo la vista ma trasmettono esperienze sfaccettate che si spingono al sovraccarico sensoriale e alle vertigini. Da qui il titolo della mostra «Vertigo» che cita esplicitamente il film di Hitchcock del 1958 (in italiano «La donna che visse due volte»), in cui è centrale il motivo della spirale.

Contributo totalmente originale della mostra è invece la definizione dell’Op art come «Manierismo» dell’Arte concreta che coinvolge in mostra alcune opere dal XVI al XVIII secolo (fra cui Parmigianino, Grünewald, Guido Reni, Piranesi), nelle quali vengono ritrovate analoghe manipolazioni sensoriali che, a partire dalle anamorfosi, sono fondamentali per comprendere ciò che l’Op art vorrà secoli dopo dimostrare.

Altri articoli dell'autore

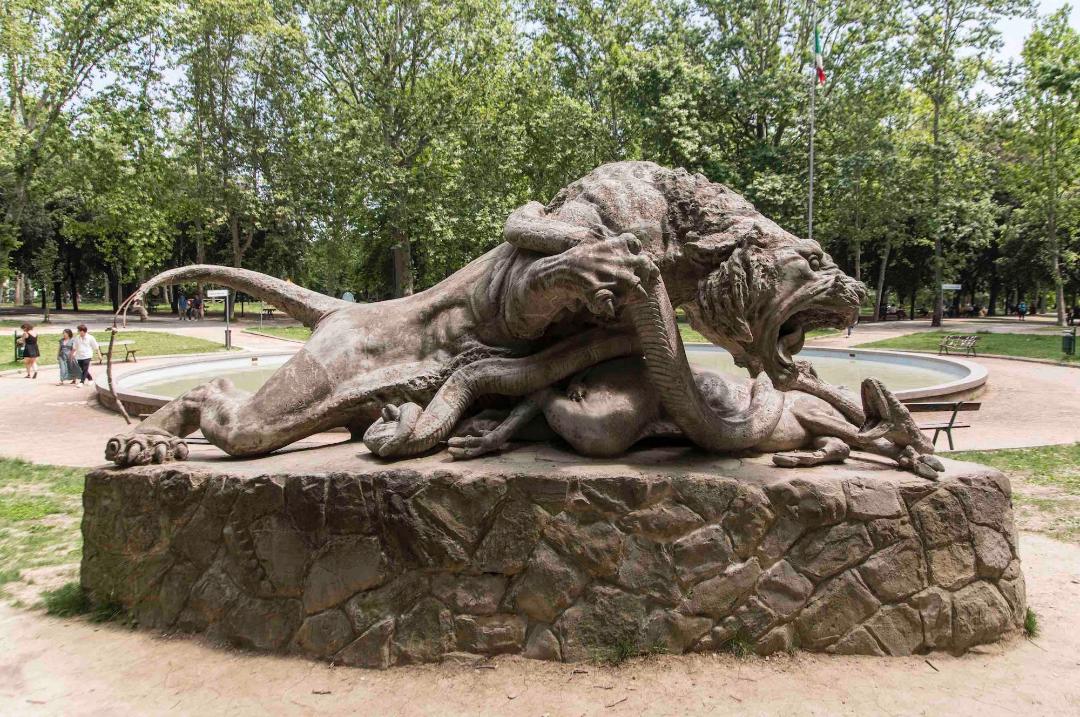

Silvia Camerini-Maj ci guida tra vie, cortili e giardini bolognesi con un racconto accurato e non privo di humour delle storie che si celano dietro le sculture cittadine: dal «Nettuno» di Giambologna al Lucio Dalla pop di Piazza Grande

Il 25 marzo a Parigi il raro «Studio di Amorino alato» di Annibale Carracci, esposto al Louvre, sarà battuto dalla maison, con stima 30–50mila euro, dopo una storia collezionistica di quattro secoli

Nel Museo Diocesano di Padova sono esposte le due uniche parti note del manoscritto miniato da artisti atti alla corte dei da Carrara

Una scultura rara ha illuminato il percorso dell’artista che sfidò il laconismo giacobino per inventare un nuovo linguaggio allegorico