Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliUn tessuto ritorto, incementato nel muro, stringe come un pugno una pesante barra metallica. È una sorta di congegno caricato a molla, energia catturata e bloccata dalla barra che spinge contro il muro. L’autore di questa che è una delle opere più illustrate dai manuali di storia dell’arte contemporanea nel capitolo dedicato all’Arte povera, la definiva «fisicizzazione della forza di un’azione». Come ogni altra sua opera, del resto.

Giovanni Anselmo, scomparso oggi 18 dicembre, l’aveva concepita nel 1968, l’anno di un’altra opera che i professori di storia dell’arte mostrano agli studenti quando vogliono esemplificare nel senso più compiuto alcuni aspetti della più celebre neoavanguardia italiana, la cui nascita era stata annunciata nel 1967, con tanto di manifesto, dal suo teorico, Germano Celant. Il cespo di lattuga che diventa l’inopinato meccanismo capace di modificare, a mano a mano che perderà la sua freschezza, la posizione di uno dei due blocchi di granito, provocando il progressivo scivolamento di uno dei due elementi minerali è la rappresentazione (nel senso, si direbbe, recitativo, e dunque attivo dell’espressione) della transitorietà dell’opera, di cui l’autore non solo accetta, ma programma il mutamento, in polemica (secondo alcune interpretazioni legate alle ideologie di quel periodo) con il feticismo della sua immutabilità.

Era la famosa «processualità», uno dei tratti in comune fra alcuni esponenti del nucleo storico dell’Arte povera: lo si ritrova nei vegetali utilizzati da Mario Merz come completamento dei suoi tavoli a spirale; nel calco in acciaio della mano di Giuseppe Penone che stringe l’alberello nei boschi di Garessio; nelle esplorazioni alchemiche di Gilberto Zorio; nella carne come elemento scultoreo in Kounellis, nel ghiaccio di Calzolari. La processualità era un eccellente modo di «fisicizzare la forza di un’azione». Ma c’era nell’opera di Anselmo qualcosa che, come scrisse nel 1973 Lea Vergine, dà la sensazione che l’artista «voglia andare al di là del mondo, che voglia avventurarsi oltre i limiti del linguaggio». Questo «andare oltre» contempla la capacità di evocare e suscitare la «meraviglia» ricercata dai poeti e dagli artisti barocchi, una meraviglia che scaturisce dalla pura e laica riflessione su ciò che costituisce la natura e l’universo, categorie che, se non lo contengono, «indicano» la possibilità dell’infinito.

Per Anselmo, nato a Borgofranco d’Ivrea (To) nel 1934, un passato di pittore (e di venditore di enciclopedie), fu decisivo l’incontro con Gian Enzo Sperone, il gallerista che, nella straordinaria temperie artistica e culturale della Torino tra gli anni Sessanta e Settanta, nel ’68 gli dedica la prima personale. Sperone aveva la forza, il dinamismo e l’entusiasmo per proporre i suoi artisti su un palcoscenico internazionale: l’anno dopo Anselmo è da Ileana Sonnabend a Parigi: nel ’72 da John Weber a New York. Partecipa ovviamente a tutte le mostre che hanno fatto la storia dell’Arte povera: nel ’67 la prima collettiva dallo stesso Sperone, poi «Con temp l’azione», organizzata in collaborazione con Christian Stein; nel ’68 «Arte Povera» alla Galleria de’ Foscherari di Bologna e la celebre «Arte Povera + azioni povere» all’Arsenale di Amalfi; nel ’69 Harald Szeemann ne fa uno dei protagonisti di «When Attitudes Become Form» alla Kunsthalle di Berna. Il ’72 è l’anno della prima volta alla Biennale di Venezia e a Documenta a Kassel. Via via Anselmo s’immerge in una ricerca il cui strumento retorico è l’iperbole, che poi è elemento ampiamente utilizzato dai fondatori del pensiero scientifico e filosofico moderno, da Giordano Bruno a Newton.

Il corpo umano in tutto ciò svolge un ruolo fondamentale. Così l’autore descriveva, in un’intervista rilasciata al Giornale dell’Arte in occasione della sua monografica al Castello di Rivoli del 2016, una delle sue opere in tale senso più radicali «Interferenza umana nella gravitazione universale»: «In un pomeriggio del 1969 camminavo nella campagna verso il sole che calava. Avevo con me una macchina fotografica; ogni venti passi scattavo una fotografia verso l’orizzonte al tramonto. Nel rullino c’erano venti pose e altrettante furono le fotografie che scattai. C’era un doppio motivo in tutto questo: da un lato, camminando verso Occidente prolungavo la presenza del sole; dall’altro, mi stavo muovendo come una piccola luna, che ha una sua traiettoria nello spazio, come tanti oggetti che si muovono nel cosmo».

La storia assegna al 1965, durante un’ascensione allo Stromboli, il vero «atto di nascita» di Anselmo: «Scattò in me una specie di “clic”; mi parve, per un attimo, di trovarmi al centro del cosmo. Ero in cima, tra la terra della montagna, il fuoco del cratere, l’acqua del mare e l’aria che mi circondava. All’alba di quel 16 agosto ebbi la percezione del fatto che la mia ombra non esistesse più ma si proiettasse nello spazio, che la mia figura interferisse con l’immensità della luce e dello spazio». È sempre il corpo umano l’elemento protagonista al centro di una dimensione cosmica. È la mano dell’artista che, disegnata su un foglio di carta spolvero, indica, e mentre indica «la luce focalizza, nella gravitazione universale si interferisce, la terra si orienta, le stelle si avvicinano di una spanna di più», recita il titolo definitivo di un’opera del 1981. In basso, sotto il disegno, un blocco di granito alto una spanna, un «paesaggio» salendo sul quale il visitatore muta la sua visuale e nel contempo «si avvicina di 25 centimetri alle stelle». La mano di Anselmo è un omaggio alla pittura antica tanto quanto lo è, a ben vedere, la volontà di rendere intramontabile un sole o di mettere in scena tensioni (che nel suo caso da formali diventano fisiche) estreme.

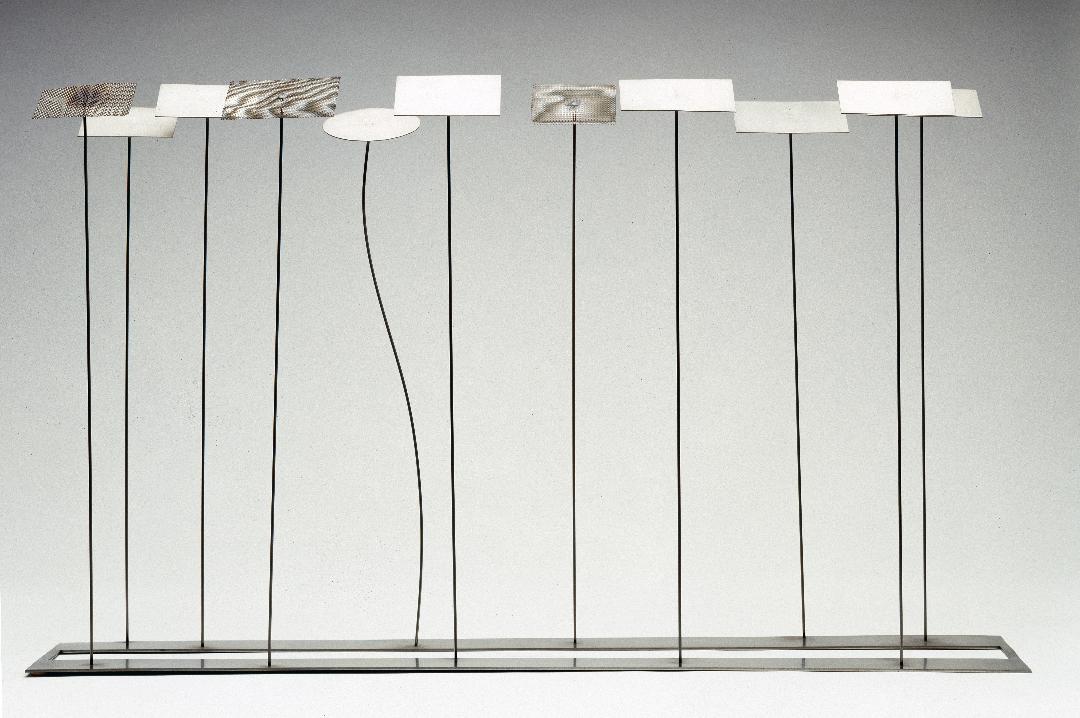

È il gesto «deittico», elemento fondamentale nella storia della pittura, atto di comunicazione e coinvolgimento tra osservatore e opera. Indica e orienta la bussola inserita in blocchi di legno o di granito che compare in altre sue opere. Indicano l’Oltremare, dimensione geografica e mitica, ma anche denominazione di un pigmento cromatico, i lastroni di pietra puntati verso un quadrato blu. La giuria della Biennale di Venezia del 1990, assegnando il Leone d’Oro per la pittura ad Anselmo, esaltò questo aspetto visionario e iperbolico nell’opera di un artista che sino a quel momento non aveva goduto di una considerazione proporzionata al valore poetico della sua opera. Un nuovo, apparente paradosso; un nuovo ribaltamento di visuale: «Alla Biennale appesi delle lastre di pietra di colore differente a delle tele con dei cappi. Siccome i pigmenti vengono ottenuti dai minerali, in quel caso, contrariamente a quanto era sempre accaduto, era il peso del colore a sostenere la tela, e non viceversa».

Giovanni Anselmo

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)